「福来魚」なんと読む?

まさかの福来魚!!

美味しい魚は外道ではない🤤

ありがと〜♪#本命はシーバス pic.twitter.com/Wyo5MJKF3n— KaZu@鱸釣 (@KaZuzu_fishing) April 19, 2021

答え:フクラギ

ブリの幼魚「フクラギ」は漢字で書くと「福来魚」。

「福が来る魚」として人気の出世魚。

富山県民にとても親しまれとるお魚ぞい。 pic.twitter.com/9mZxXKegkd— ばいにゃこさん@富山県のご当地キャラ (@bainyako) December 9, 2019

福来魚の由来

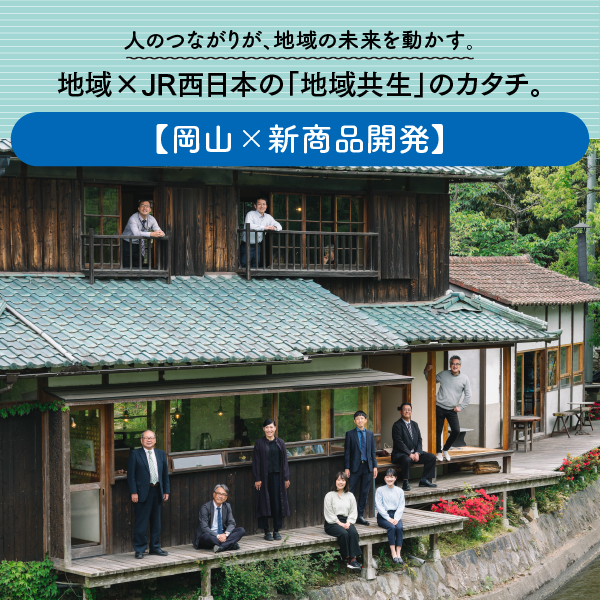

富山県の福来魚

刺身や焼き物、みそ汁に

魚津港ではフクラギ(福来魚)が見えてきました。今朝の朝食はフクラギの刺身。魚津の新米・小菅沼の古代米・宮津の宮本さんちの味噌汁でオール魚津。で、富山県皿に盛り付ける!この組み合わせもUozu Story#uozu#朝飯#刺身#新米#味噌汁#富山#フクラギ#故郷の味#おはようございます#飯テロ pic.twitter.com/JtbwxPW66B

— Uozu Story (@UozuStory) October 18, 2018

参考:越中とやま食の王国(https://shoku-toyama.jp/about/)