就職か、就農か。大阪谷未久さんは、早稲田大学の心理学部を卒業するときに考えました。選んだのは、就職。農業の情報を集めるために、農業雑誌の編集者として情報収集をしながら3年ほど働きました。そんな彼女が千葉県館山市に移住し、工房「伝右衛門製作所(でんえもんせいさくじょ)」を立ち上げるまでの道のりと、今目指していることを伺いました。

写真:工房に訪れていた陶芸作家さん(左)と、大阪谷さん(右)

農業と狩猟との出合い

千葉県佐倉市で育った大阪谷さんは大学生のとき、無農薬で野菜や米をつくり続けている「三芳村生産グループ」の作業を手伝うサークルに入り、運営をしながら南房総に通い始めます。農作業の手伝いをするうちに、「今日もイノシシにやられたよ」という声を聞くようになり、獣害問題に直面しました。

「第3次千葉県第二種特定鳥獣管理計画(イノシシ)」にある「表4 イノシシの捕獲頭数の推移」によると、平成27年のイノシシ捕獲数は20,632頭。令和2年は30,016頭に上っていて、農作物の被害金額は平成12年度ごろから増加し、平成28年度には約2億5,768 万円の過去最高額を記録しています。

※「第3次千葉県第二種特定鳥獣管理計画(イノシシ)」内「(2)農作物の被害状況」参照

「農業は今人手が必要ですが、自分一人が地域に入って農家になったとしても、地域に人が足りません」と話す大阪谷さん。人が少ないという未来を変えようと思い、地域のよさを発信して、都会の人たちと南房総をつなげ、新しい人たちを地域に入れることをやりたいと思ったそうです。

「里山の魅力あるものを、外にもっとPRしていきたい。獣害の話や、棄てられている皮を使って地域に人を呼び込むことを、一回やってみようと思いました」

就職してからも週末は南房総に通い続けていた大阪谷さんは、2022年3月、「館山ジビエセンター」の指定管理者である、合同会社アルコに入社しました。

ジビエ肉からジビエレザーまで

合同会社アルコでは、肉から皮までの活用を目指していました。大阪谷さんは革小物制作の技術を学ぶため、週の半分は東京の工房へと修行に通います。そんな2拠点生活を1年半続けたあと、「肉とレザーで、お互いに独立してやっていこう」と、合同会社アルコの代表と話し、ジビエレザーで独立することになりました。

会社に置いていた器材の移動先を決めなければいけない状況になったとき、大阪谷さんに会いにきた人物がいます。館山駅近くのビル「YANE TATEYAMA」のオーナーでした。

ビル内にオープン予定の本屋で、地域の素材を使ったブックカバーを誰かにつくってほしいと思っていたとき、大阪谷さんがジビエレザーでブックカバーをつくっていることを小耳にはさんで、会いにきてくれたそうです。そのときのご縁で、ビル内の倉庫だった場所を、工房として使わせてもらうことになりました。

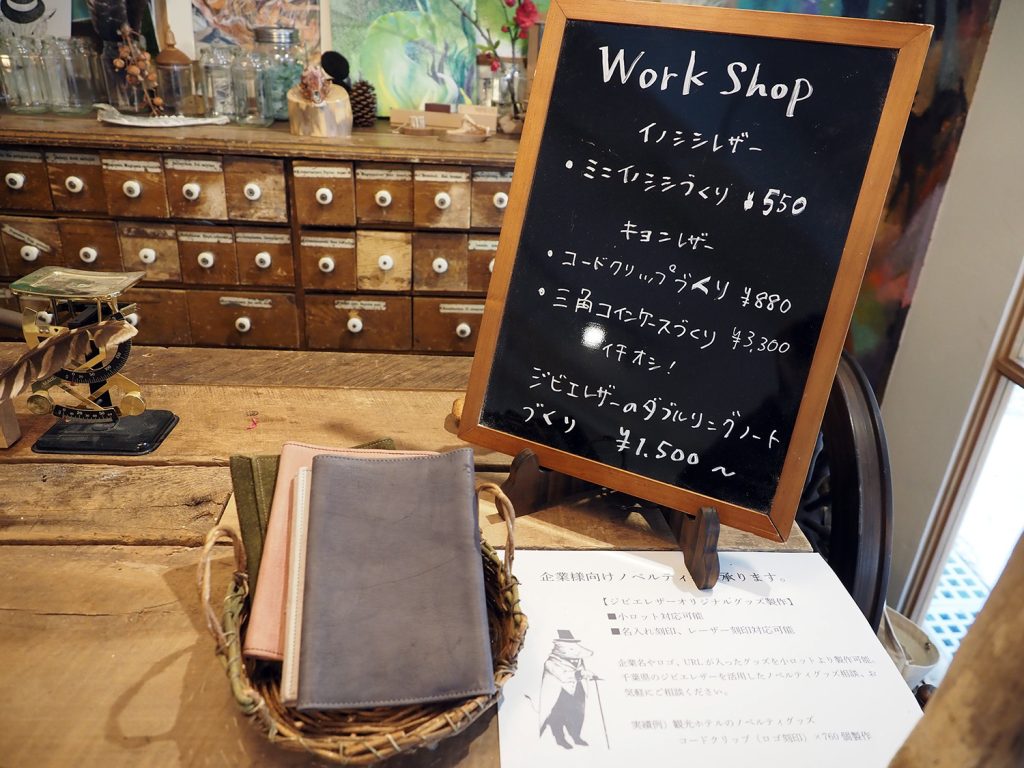

2024年4月1日、地域の素材からはじめる物づくりをする場所、「atelier lab.伝右衛門製作所」がオープンしました。

アースフレンドリーな、土に還る革づくり

人が肉を食べる過程で皮はゴミになり、お金をかけて焼却処分しなければいけません。伝右衛門製作所はその皮を資源として引き取り、タンナーと呼ばれるなめし革にする製革業者へ出します。

「ジビエをやってくれるタンナー工場は多くはありません。家畜から出る皮は同じ脂の厚さで、だいたい同じ大きさですが、ジビエは一枚一枚全然違います。手作業がどうしても出てしまうので、なかなか受けてもらえません」

野生動物の皮の活用と、土に還る革を“チバレザー”として地域のブランド化を目指す、「シシノメラボ」の立ち上げ人でもある大阪谷さんの説明に、「ふつうの革は土に還らないんですか?」と思わず声を発してしまいました。

「一般的な革は土に還りにくい場合が多いです。世界に流通する8割は、『3価クロム』という重金属を使ってなめしています。3価クロム自体に毒性はほとんどなく、安価で柔らかく質のいい革をつくることができますが、焼却処分時に『6価クロム』という毒物になることがあります。革との結びつきが強いのでなかなか土にも還りにくい。また、排水の処理にも気を配る必要があり、環境負荷が高い方法ともいえます。日本では安全にクロムなめしが行われていますが、環境負荷が高い方法は避けたい。植物由来のなめし剤でなめした革は環境負荷が低く、土に還すことができるようになります」

土に還るのが目標なので、ジビエを扱ってくれるタンナー工場のなかからクロムを使わないところを探すと、3、4社しかないそうです。「伝右衛門製作所」で扱うキョン※皮をいい状態に仕上げてくれるのは、今のところ1社のみだと大阪谷さんは言います。

※シカ科の仲間で、房総半島と伊豆大島に飼育個体が逸出して定着。特定外来生物に指定されている。

傷はジビエレザーの証し

家畜の革は傷がないのが前提で、商品化する際は傷が入らないように裁断しますが、野生動物は傷があることが前提。雄のキョンは、縄張り争いをするときに角で傷付け合いますが、その傷は皮をなめすまで見えません。どんな傷を持った個体なのか、どんな場面でこの傷を負ったのか、傷が入った革製品からバックストーリーをイメージできるのが、ジビエレザーの魅力であり、野生動物の証しなのです。

※耐久性に難が出るような傷は製品に入れていません。

キョン革の特徴は、驚くほどソフトな感触です。中型犬ほどの体格なので、牛一頭分の革とキョン革では商品化できる面積が大きく異なりますが、革になるまでの行程は同じです。工程が機械化できないキョン革の方が、大変さは大きいかもしれません。そのため、牛や他の革に比べて高価なものになります。

「ブックカバーなど、手に触れることが多いものほどキョン革は生きます。紙の本を読む時間を楽しむ人にとったら、キョンの手触りはその時間を更に押し上げてくれるからお勧めです」

また、水分を吸収して蒸れにくいという特徴もあるので、キョン革のゴルフグローブやドライビンググローブは、手汗が気にならず快適だといいます。

「伝右衛門製作所」が目指していること

工房は、地域の素材からはじめる物作りをする場所を目指しています。革はあくまで里山から出てくる素材の一つであって、それが出てくるまでに、里山の課題が複雑に絡み合っていて、革以外にもそういう素材はたくさんあります。

「魅力的だけど、今光が当たっていないもの。それを活用すれば、何かちょっといい未来につながりそうな素材って、いっぱいあると思います。地域の素材を、地域でうまくいかして商品にすることを目指して、地域の素材からはじめる物づくりがテーマです」と話す大阪谷さん。

この日工房を訪れていた地域の陶芸作家さんは、革紐を求めていました。工房で型抜きしたあとの端切れが、陶芸作家さんが求めていた紐と合致。こうして次の使い手に譲りながらロスをできるだけ無くしていくのが、伝右衛門製作所のやり方です。

売上の一部は農業体験や里山整備活動イベントに活用し、都会から地域に人を呼び込む仕組みをつくりながら活動している大阪谷さん。「革はあくまで入り口で、きっかけです」と言い、ジビエレザーに携わりながら「地域に人を呼び込む」という初心を忘れてはいません。

取材を通して

お金を払えば何でも手に入る世の中で、お店に並んでいる商品の背景について考えている人はどれくらいいるでしょうか?「自分も農家の畑の食べ物を食べている以上、獣害に責任を持ちたい」と、当然のこととして大阪谷さんが発した言葉が、強く印象に残りました。

「伝右衛門製作所」の商品が手に入る、道の駅グリーンファーム館山についての記事はこちら→https://sotokoto-online.jp/local/25231

※「伝右衛門製革所(でんえもんせいかくじょ)」から「Atelier lab.伝右衛門製作所(でんえもんせいさくじょ)」に名前を変更しています

Atelier lab.伝右衛門製作所

住所:千葉県館山市北条1625-25 YANE TATEYAMA1階奥

Instagram:https://www.instagram.com/awa_gibier.leather/

取材協力:atelier lab.伝右衛門製作所

写真・文:鍋田ゆかり