「福島12市町村」をご存知だろうか。2011年の福島第一原子力発電所の事故により、避難指示の対象となった地域だ。震災後、避難解除が進むなか、若い移住者たちが地域に溶け込み新しいムーブメントを起こすなど、ダイナミックな変化の渦中にある。 この「12市町村」を体感し、関わりしろを考える「ふくしま未来創造アカデミー」(主催:公益社団法人福島相双復興推進機構)の第3期が、2024年9月から約5ヶ月間にわたり開催された。受講生は大学生から40歳代の社会人までの12人。全5回の講座を通じて、福島12市町村との新たなつながりを探った。

初回(2024年9月7日開催)は、都内でのレクチャーとワークショップを実施。福島12市町村の現状に詳しい講師やメンターによるガイダンスを聞き、受講生たちは講座への期待に胸をふくらませた。

第2回(10月12日~13日)は「福島12市町村と出会う」をテーマに、現地での1泊2日のフィールドワークを行った。地域で活躍するキーパーソンとの交流を通し、12市町村のリアルな「今」を肌で感じた。

そして第3回(11月29日~12月1日)は、「福島12市町村をより深く知る・体験する・交わる」をテーマに、2泊3日のフィールドワークを実施。前回よりさらに一歩踏み込み、それぞれの関心にもとづいた仕事体験にチャレンジした。今回は、第3回のフィールドワークと、最終回のプラン発表の様子をレポートする。

3つの市町村に見る、福島のこれまでとこれから。

フィールドワーク1日目。JR常磐線双葉駅に集合したメンバーは、バスに乗り込み3つの市町村を巡った。まずは、まちづくり会社である『ふたばプロジェクト』に勤務する小泉良空(みく)さんの案内で、双葉町の散策へ。

町の85パーセントがいまだ帰還困難区域の双葉町。かつては約7000人だった町の人口は現在170人となり、そのうちの6割を移住者が占める。震災当時のまま残された消防団の第2分団の建物、バリケードで封鎖された民家、新旧の住民が居住する“えきにし住宅”……。受講生たちは、震災の爪痕を残しつつも、少しずつ復興に向かう町の姿を心に刻んだ。

昼食後はバスで大熊町に移動し、2023年に開校したばかりの町立『学び舎ゆめの森』へ。認定こども園と小中学校、預かり保育、学童保育を一体にしたこの施設では0歳から15歳まで74人(2025年2月時点)の子どもたちが学ぶ。

いずれは5万冊の本を格納するという「本の広場」を中心とした開放的な校舎は、子どもたちが自由に学びをデザインできる理想的な環境。地域にも開かれ、義務教育を受けられなかった成人の学び直しの場としても機能する。演劇教育に力を入れるなど、「あそび」と探究にフォーカスしたカリキュラムに、入学希望者が県外からも続々と移住しているという。

1日目の最後は、葛尾村の標高650メートルの地で農場を営む『牛屋』(うしや)を訪問。代表取締役の吉田健さんは、震災後の原発事故により1200頭の牛の避難を余儀なくされた経験を持つ。その悔しさを原動力に、2016年、避難指示解除を機にこの地に戻り、畜産を再開した。

2018年からは、羊の肥育もスタートし、独自の育成方法により、味わい深い羊肉「メルティーシープ」を生み出すことに成功。脂の融点が低く、舌の上でとろけるような食感が特徴の「メルティーシープ」は、村のふるさと納税の返礼品としても大人気だ。

「道は自分で切り拓いていくしかない。我々の取り組みが、一つのモデルになれば」と吉田さんは力強く話してくれた。

「宝探し」のような農作業に、森色のペインティングまで。

2日目は、3か所に分かれてインターンシップ(仕事体験)へ。

太平洋を臨む富岡町の『とみおかワインドメーヌ』を訪れた受講生3人は、秋に収穫を終えたぶどうの木から、雨よけのシートを外す作業に取り組んだ。長さ40メートルにわたるレインガードを端から外し、雑巾で両面を拭いていくという地道な作業だ。

「今年は雨が多かった。水分を吸うと、ぶどうは球割れを起こしてしまうんです。雨から木を守ってくれてありがとう、という気持ちを込めて作業しましょう」とスタッフの細川順一郎さん。

『とみおかワインドメーヌ』では、月に1回、さらに収穫期には週に1回、ボランティアを募っており、毎回、「ワインでまちづくりを」というコンセプトに惹かれた60〜70人が参加するという。

山梨県から3年前に移住したという細川さんは、「ワインを作りながらまちをつくるなんて、なかなか経験できないこと。刺激的ですよ」と話す。4月に予定されている、駅前のワイナリーの開店を心待ちにしていると教えてくれた。

浪江町でニンニクの栽培をする『ランドビルドファーム』には、3人の受講生が参加。園主の吉田さやかさんの指導で、“芽出し作業”に挑戦した。

10月後半に植え付けを終えたニンニク畑で、土を覆うマルチシートからうまく顔を出せない芽を一つずつ掘り起こす作業だ。芽がシートに引っかかったままでは、芽は折れ曲がり、腐ってしまうため、地味ではあるが大切な仕事だ。軍手をつけて畑にしゃがみ込み、15cm間隔の穴に指を入れて芽を探す。作業を黙々と繰り返すうち、次第に夢中になる受講生たち。

「なんだか宝探しみたいで、楽しい」「見つけた芽に愛着が湧いてくる」という声も上がった。

「毎年3トンの収穫を目標にしてきましたが、畑をもっと広げて、3年後には3倍を目指したいんです」と吉田さん。相馬地方の伝統行事「相馬野馬追」(そうまのまおい)に家族で代々参加しており、飼育する馬の堆肥を土づくりに活用している。「サムライガーリック」と名付けたニンニクは、匂いも残らず食べやすいと都内のレストランからも評判で、「ネーミングとストーリーが私たちの強み。まだまだ販路を広げていきたい」と吉田さんは意気込みを見せた。

広野町の『クラシノガッコウ月とみかん』は「休息から始まるチャレンジ」をコンセプトにした、暮らしを学ぶ学校。明治時代の古民家をリノベーションし、ゲストハウスとして開業するための準備を進めている。今回のインターンでは、4人の受講生が校長の大場美奈さんのガイドでワークショップを体験した。

最初のプログラムは、40分間の「色で自己紹介」。クレヨンで、画用紙に「今の気持ち」を思い思いに表現する。受講生たちは「クレヨンを握るの、何年ぶりだろう」と戸惑いつつも、自由にクレヨンを走らせた。

昼食と焼き芋を楽しんだあとの午後のプログラムは、ベンチ作り。「森」をイメージして、各自が木製のパーツを好みの色でペイントしていく。

「同じ空間で作業したせいか、不思議とベンチの色合いの調和が取れている」

「ペンキ塗りのあとの乾燥を待つ時間が、普段の生活では味わえない心のインターバルになった」

くつろいだ表情で、笑い合う受講生たち。後日、それぞれのパーツを組み合わせて完成させたベンチの写真が受講生のもとに届いた。

地域のキーパーソンと受講生より

『クラシノガッコウ月とみかん』校長 大場美奈さん

広野町は童謡の「とんぼのめがね」が生まれた町。『クラシノガッコウ月とみかん』から見える田んぼは、秋口になると、稲穂が黄金に染まり、赤とんぼがたくさん飛び交い、その風景にはいつもホッとさせられます。「月とみかん」の名前には、「ここを訪れるゲスト=太陽をそっと支える月のような存在になりたい。そして広野町のシンボル、みかんのように親しまれる場所になりたい」という願いを込めました。忙しい毎日のなかで、“余白”を生み出す場所でありたいと思っています。都会の暮らしに疲れたら、いつでも休息しに来てください。

第3期受講生 片桐聡美さん

『クラシノガッコウ月とみかん』は、気負わず自然体でいれる不思議な場所。わからないことは、どんどん人に聞いて周囲を頼りながら進めていく大場さんだからこそ、人がおのずと集まってくるのだと思います。私は、フラワーデザインを仕事にしているのですが、『クラシノガッコウ』の庭にはセンリョウや松、月桂樹、菊など色々な植物が育っていて、多くのインスピレーションが湧いてきそう。あの場所で土地の植物に触れて、それぞれが感じたことを自由に花で表現する“花育ワークショップ”を形にしてみたいです。

つながる、広がる、動き出す 地域と私を結ぶアイデア。

フィールドワーク最終日は、振り返りワークショップ。3日間の体験をもとに、「どんなコンセプトで、どんな人に、どんな価値を届けていきたいか」をそれぞれ考えた。食に旅行、自然、人……12市町村の魅力を発信するユニークなアイデアが、次々と飛び出す。さらに、第4回(12月14日)の「プラン作りワークショップ」を経て、受講生たちはさらにアイデアのブラッシュアップを重ねた。

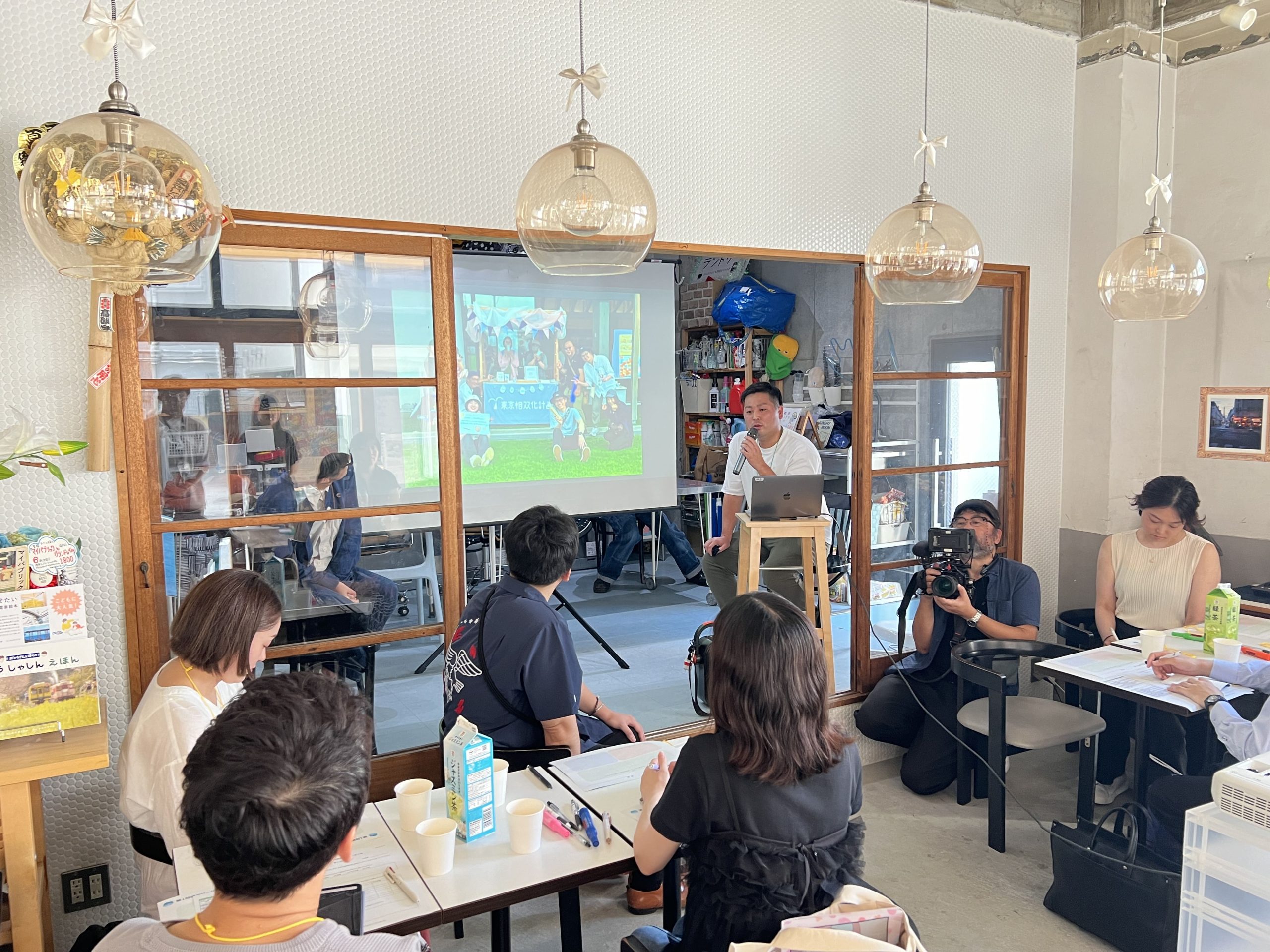

年が明け、2025年1月18日、受講生によるプランの最終発表が行われた。以下は、各自5分ずつのプレゼンテーションで紹介されたプランのほんの一例だ。

第3期生の関わり方プラン(一部抜粋)

〜Connect Tourism(コネクト・ツーリズム)〜

旅行業の資格を活かし、観光ならぬ「観交」を通して地域とつながる、まちづくり型のツーリズムを提供したい。

〜12市町村のおいしさ発信! フルコースお食事会〜

12市町村の食材を使用し、生産者を招いてそれぞれの想いを伝えつつ、都内のレストランでフルコースメニューを提供したい。

愛に行こうぜ! 福島

相双地域の魅力である“人”が目的地となるようなガイドブックを作りたい。地域で活躍する人々のインタビューをwebで発信し、交流ツーリズムにつなげたい。

思い出を風景に重ねるショートフィルムワークショップ

相双地域のさまざまな場所にまつわる思い出を、お年寄りの方から聞き取り、同じ場所で若者たちがその思い出を再現し、ショートフィルムに収めるワークショップを開催したい。

ふくしま12市町村復興カレー計画

12市町村すべての食材を使用し、多くの人に愛されるカレーをプロデュースしたい!

具体的なロードマップを描き、所属する組織のリソースなどを活用してすでに実現に向けて動き始めているという人や、ライフワークとして長期的に12市町村と関わっていきたい、という人も。受講生だれもが目を輝かせ、自身のプランを生き生きと語る姿が印象的だった。

南相馬市小高区を拠点に活動するデザイナーで、アカデミーのメンターを務めた西山里佳さんは、「思いを持って関わりたいと言ってくれる人たちが動き出すことで、地域だけでは実現できないことも実現できる。ぜひ受講生同士でも連携し合いながら、楽しく形にしていってほしい」と受講生たちにエールを送った。

講師を務めた『ソトコト』編集長の指出一正氏は、「日本でいま一番面白い場所どこ?と聞かれたら、僕は相双地域と答えています。3時間のなかで飛び交ったたくさんの言葉は、どれも圧倒的に前向きなものばかりでした。こういう時間を大人がつくれるということが一番大事なこと。みなさんのなかで、自分の思いを寄せる場所として、相双という言葉が大きな文字になってくれたら嬉しいです。今日はアカデミーの修了式ですが、これがはじまり。一緒に福島12市町村を盛り上げていきましょう」と温かな言葉で講座を締めくくった。

それぞれの感性で見出した地域の可能性に、自分の「好き」や「得意」をかけ合わせ、生まれた十人十色のプラン。そう遠くない未来、それぞれのアイデアが花開き、福島12市町村を輝かせるはずだ。

【写真】鈴木穣蔵、(一社)日本関係人口協会

【文章】中村茉莉花