2021年10月に大阪府の広告制作会社・株式会社Star FACTORY(以下、Star FACTORY)が立ち上げ、企画、制作、運営を行っているウェブサイト『SHIMA Omoi』。日本にある約400の有人離島に焦点を当て、島での遊び方や島ならではのグルメ、さらには島が抱える社会課題のユニークな解決方法まで、さまざまな切り口で離島を紹介しています。「離れていてもつながれる」というコンセプトに込めた思いやサイトの特徴、そして、今後どんなサイトに育てて離島に貢献するつもりかなど、Star FACTORY代表の宮本司さんに伺いました。

離島の情報を発信するウェブサイト『SHIMA Omoi』。

――なぜ、離島に特化したウェブサイトを開設されたのですか?

宮本 司さん(以下、宮本) 僕は高知県の沖の島という人口200人を切る小さな離島に生まれ、中学まで育ちました。高校はないので、進学と同時に島を離れ、大人になると大阪へ出ました。2007年にStar FACTORYを立ち上げ、紙媒体やWEB、映像などトータルで制作をしています。島を出てもう30年以上が経ちますが、帰るたびに活気がなくなっていくというか、潮風に晒された建物が色褪せていく様子を目にし、「島の活性化に貢献できないかな」と思いながら、また大阪へ戻るという繰り返しでした。沖の島だけでなく、日本にある約400の有人離島の多くが同じような状況にあるはずだ、それらの離島に関する情報を発信することで、島の活性化に繋げられたらと考え、『SHIMA Omoi』というウェブサイトを2021年10月に立ち上げました。

――『SHIMA Omoi』のコンセプトは、「離れていてもつながれる」。その言葉にどんな思いを込められていますか?

宮本 できるだけ多くの人に離島のことを知ってもらい、つながってほしいという思いを込めています。それだけではなく、離島に暮らしている人たちを応援したいという思いも込めました。というのも、僕も正月やお盆の時期に沖の島に帰ることがありますが、そんなとき、観光客や帰省によって島は賑やかになります。ただ、正月やお盆が終わり、家族や旅行者が都会へ戻ってしまうと、逆にものすごく寂しい空気が漂うのです。だから、正月やお盆だけでなく、普段から島のことを想ってくれている人がいるんだということが伝わるウェブサイトにしたいなと。気持ちや想いがつながっているとわかると島の人たちも元気に過ごせるはずなので、そういう面も意識した「離れていてもつながれる」なのです。そのためにも、離島を取材した記事を掲載したり、離島で頑張っている人や取り組みなどを紹介したりしています。

離島には、日本の課題の最先端が集まっている。

――取材のためにもたくさんの離島を訪れておられますが、宮本さんが感じる離島の課題はなんでしょうか?

宮本 高齢化や人口減少に加えて、海洋汚染が進んでいることが気がかりです。地球温暖化の影響の一つとして海水温の上昇が言われていますが、離島周辺の海もそうで、海水温の上昇によってこれまではいた魚がいなくなり、獲れなくなっていると聞きます。魚のすみかである藻場も減少しているので、ますます魚が減っているそうです。また、離島は四方を海に囲まれているので、漂着ごみが大量に流れ着きます。それを拾い集め、運び出すだけでも大変です。そういったことは日本全体の課題でもあるのですが、離島は先んじています。

離島の課題を知り、その解決に取り組めば、日本の課題を解決するためのヒントが見えてくるはずです。遊びやグルメの情報だけでなく、社会課題に関する情報も発信することで離島の課題に取り組む人が増え、日本全体が少しでもよくなっていけばという思いで、ウェブサイトだけでなくイベントに出展するなど、さまざまな形で取り組んでいます。

――『SHIMA Omoi』の特徴的な部分はどんなところですか?

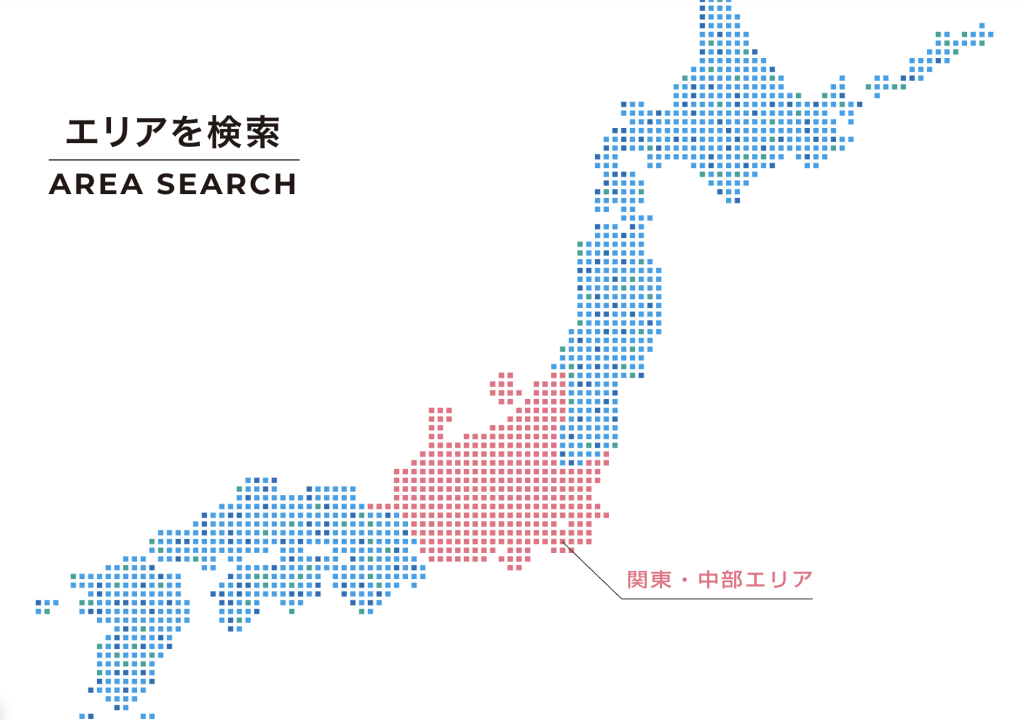

宮本 サイトのトップページにある「SPECIAL CONTENTS」というコーナーで特集記事を掲載しています。「麗しの島アロマ」では離島でつくられている精油を紹介し、「CLEAN OCEAN ACTIVITY」では離島の海洋ごみ対策を紹介しています。定期的に出展しているイベントでは、離島の精油を用いてルームスプレーを作ったり、海洋プラスチックゴミからキーホルダーを作るなどのワークショップを行なっていて、楽しみながら離島に触れてもらう取り組みも続けています。その他の特集記事では、離島のクラフトビールやコーヒーも人気のコンテンツです。「SHIMA-RESEARCH」では北海道から沖縄まで、離島の情報を掲載しています。今は300以上の離島の情報を知ることができます。行きたいエリアにどんな離島があるか、まずは調べてみてほしいです。

「SHIMA-Omoi-Bito」では、離島で活躍している人にフィーチャーしています。移住者として頑張っている人や、離島出身者がUターンして起業するなど、さまざまな形と思いで島に関わっている人にインタビューし、紹介しています。また、「ENJOY-Blog」は、離島に何度も足を運んでいる離島マスターが伝授する島の楽しみ方を掲載しているコンテンツです。海、山、イベント、グルメ、星、その他の6つのジャンルから読みたい記事を選ぶことができます。さまざまな切り口で離島を紹介している記事を読んでもらって、気になった離島に遊びに行ってみてほしいです。

『SHIMA Omoi』を通じて生まれた、リアルな出会い。

――これまで『SHIMA Omoi』を運営されてきて、想定外のことってありましたか?

宮本 離島のことを発信されたり、活動に取り組まれたりされている人や会社との出会いが増えました。ウェブサイトだけでなく、インスタなどSNSも含めて、離島のことに取り組まれている人からDMをいただいたり、一緒にチームをつくって活動を始めたりといったことは想定外でした。離島でイベントやフェスを開きたいという方もおられますし、そんなチームが生まれ、活動を始め、離島を活性化するきっかけになればうれしいです。今後も『SHIMA Omoi』を通じた出会いから、何か新しいプロジェクトが生まれ、発展すればおもしろいですね。

――『SHIMA Omoi』に関して、今後はどんな展望を描かれていますか?

宮本 先ほども少し話しましたが、『SHIMA Omoi』としては、ウェブサイトでの情報発信だけでなく、さまざまな取り組みを通して、読者や離島好きの人たちが離島とのつながりを深めてもらえるようにしたいです。その一つとして、離島のアロマがあります。有人離島ならではの自然や一次産業を活用して、アロマをつくっている離島がいくつかあります。たとえば、瀬戸内に浮かぶ愛媛県・岩城島ではレモンが島の産業になっていて、生のレモンだけでなくレモンジュースやジャムなどの加工品も人気です。実や皮を捨てることなく活用しようと、規格外のレモンの皮を用いた精油(エッセンシャルオイル)づくりも数年前から始めています。

岩城島の他にも、長崎県・対馬の森林再生のためのヒノキの精油づくり、島の畑や珊瑚礁を守るために作られたグリーンベルトに植えた月桃を原料とする沖縄県・石垣島の精油、兵庫県・淡路島のラベンダーの精油など、離島のアロマはサスティナブルな取組みに貢献しているんです。そのように多くの離島で作られているアロマをパッケージにして商品化することで、個性豊かな島の香りを感じるとともにSDGsにも貢献することができます。まさに、「離れていてもつながれる」を体感できる商品になると期待しています。この「島アロマ」の他にも、離島から生まれた素敵な商品を集めて販売するオンラインショップを立ち上げたいと考えています。離島って、四方を海で隔たれているので、本州だけでなく他の離島との交流も多くはありません。せっかく約400も有人離島があるのですから、オンラインショップをきっかけに離島同士のつながりや交流も生まれたらうれしいです。

海や山などの環境問題をはじめ、過疎化やエネルギー等の自給率、経済的自立など、いま離島は厳しい状況に置かれています。有人離島に特化したウェブサイトを運営しているからこそ、その問題を多くの人に知ってもらえるように情報発信を続けていくことの必要性を感じますし、それだけに留まらずに、イベントなどに参加することでリアルな現場でのコミュニケーションや、「島アロマ」のようにみんなが〝島を想うきっかけ〟をつくれるような取り組みを次々に手掛けていけたらと思っています。そんな取り組みを通して、離島で暮らす人たちが笑顔になり、島外の人がひとつでも多くの離島を知ってもらえたら嬉しいです。

――今日はありがとうございました。