目次

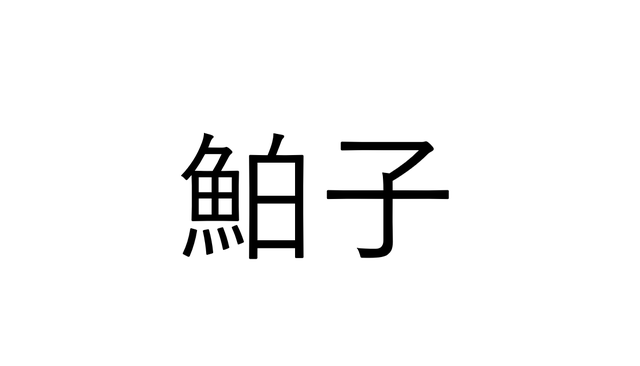

「鮊子」でなんと読む?

答え:イカナゴ

答えは「イカナゴ」でした!鮊子はイカナゴ科に属する魚です。鮊子は俳句の春の季語に使用されています。細長い円筒形の体をしており、下顎が上顎より出ています。また腹びれが無く、硬いウロコが無いのも特徴のひとつです。

イカナゴ、とれたてのプリプリを生で食べるのすごい好きなんですが、やってる人いるのかな、、? pic.twitter.com/NCLLuKRZ7p

— さかな探検隊 (@fishteacher0306) March 7, 2022

夏眠をする魚

鮊子は水温が高くなる夏の季節になると砂に潜って休眠する性質を持っています。休眠中は基本的に食事をとることもせず、秋になるまで砂の中で過ごします。多くの生物が冬眠をするなかで、なぜ鮊子は夏眠をするのかは解明できていないそうです。ちなみにヨーロッパのある地域ではこの夏眠を利用し、潮が引くと同時に砂を掘り起こして鮊子を獲るのだとか。

兵庫県:いかなごのくぎ煮

いかなごのくぎ煮は兵庫県に伝わる郷土料理のひとつです。使用する鮊子は2~4cmの仔魚(新子)が多く、春に行われる「いかなご新子漁」は春の風物詩でもあります。いかなごをしょう油や砂糖などで甘辛く味付けして作りますが、出来上がったものが古い釘のように見えることから「くぎ煮」という名が付いたそう(諸説あり)。毎年、3月頃になると兵庫県内のスーパーマーケットなどで見かけることが多くなるそうですよ。訪れた際には探してみてくださいね。

父が20年以上作っているといういかなごのくぎ煮。入れ物は専用のものを買ってるそうですが、いかなごはずっと食べてきた僕もこれはハマるほど美味しい。25年ぶりに会った父からの贈り物が絶えない日々。 pic.twitter.com/XwhUUnRwB8

— Tatsuo Nakatsuka テニスとグルメとゴルフ (@NakatsukaTatsuo) March 7, 2022

今回は「鮊子」をご紹介しました!

参考:郷土料理ものがたり(http://kyoudo-ryouri.com/)

参考:環境省(http://www.env.go.jp/index.html)

参考:夏井いつきのおウチde俳句くらぶ(https://ouchidehaiku.com/)