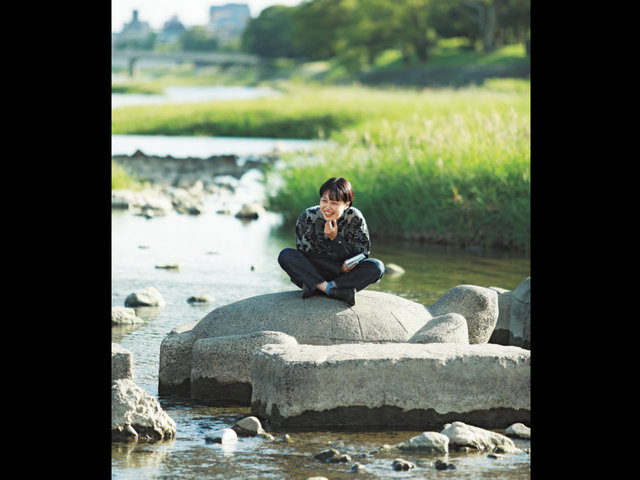

『出版社さりげなく』の代表であり、企画・編集を手がける稲垣佳乃子さん。何を伝えるべきかを考え、伝えたいことに合わせて、本でしか表現できないことを模索し続けている。

「いつか本を作るんやろうな、とは昔から思ってたんです」。そう語るのは、本や物語を感じられることの企画・編集・デザイン・出版を一手に引き受ける、『出版社さりげなく』を25歳の若さで立ち上げた稲垣佳乃子さん。現在は、4人のメンバーとともに本を作っている。

「私は神戸に生まれて、京都の大学に進学し、卒業後、まずは東京の会社に入社しました。社会人2年目に神戸と東京の会社に勤め、計3社で複業し、社会人3年目になったころに、出版社をやりたいなあと思いはじめ」、社会人4年目のいま、彼女は出版社の代表を務めながら、ほかにも2社で企画・編集の仕事に携わっている。

では、どうして稲垣さんは出版社を立ち上げることになったのか。その経歴を繙いていくと、ただただ本を作りたいというのではない、稲垣さんの姿が見えてきた。

やっぱり紙媒体が好き。

「出版社を立ち上げた理由をよく聞かれるんですが、やっぱり紙媒体が好きなんです。小さいころから本を読むのが好きでしたし、本が周りにあることが普通でした」。しかし稲垣さんの小学校からの夢は、いまの仕事からは想像し難いが、国連で働くことだったという。そのために国際関係を学べるということで同志社大学法学部政治学科に入ったものの、「すぐにフリーペーパーなどを作るサークルに入った」という。

このサークルはいろいろな大学から学生が参加できるインターカレッジサークルで、ここで稲垣さんは、ある一つのことを伝えるにしても、自分が専攻する学科では手段が限られているが、サークルの周りにいる人たちをよく見ると、「その表現方法は、フリーペーパーだけじゃないことに気づきました。当たり前のことですが、人や媒体によって伝え方は異なり」、自分でその手段を選ぶことができる。「だから、国連で自分が働くことよりも、国連で活躍する人たちの言葉や活動などを何かしら別の表現方法で企画して伝えていく、ということのほうが向いてる」と感じ、それが「もともと本を作りたいと思っていた気持ちを加速させる大きなきっかけになった」と語る。

また、「サークルで活動しているとき、周りにはフリーランスの方も多く、そういった人たちが、自分起点でみんなおもしろいことをしながら、発信している姿を見て、大きな刺激を受け」、何かを伝えることのおもしろさを見出していったが、出版に直接関わることのない分野に就職。ただ、本に関わる仕事への思いは変わらず持ち続けたままに。「それからいままで数社で働いてきたんですが、それぞれの会社で本当にいろんなことを教えてもらいました。会社それぞれで扱う分野も違えば、そこのボスそれぞれでアプローチも違う。それに何かを伝えたいときの手段は、本だけじゃなくて、ウェブやラジオとさまざまで。伝えたいことに合わせて媒体を使い分けるということを学びました」。それでもやはり、彼女自身が何かを伝えたいときに用いる媒体は、「本がベストだ」という答えにたどり着いたそうだ、結果的に。

わかりにくい本を作りたい。

そこから稲垣さんは「本でしかできないことは何か」を考えはじめた。それで彼女が気づいたのは、本という媒体の自由さ。本はこういうものであるという、いわゆる一般に書店に並んでいるような規定どおりの判型をすべての本が踏襲する必要はなく、著者や内容にとってベストな形で出版するということだ。

「作家さんを見つけた時点で、すでにこういう本を出したいと企画が出来上がっていることが多いですね。それにこの人がこれやったらおもしろいやろなとか、この本がこうなったらおもしろいやろなっていつも考えてるんです」。そして本が形になったときに、その受け止め方、読み方は相手次第であり、読者それぞれが自由にいろいろな方向に気持ちや答えを持っていけるのが理想だとも言う。「実はわかりやすいものを作ろうとは、一切考えたことがなくて。ここを読んでほしいって押し付けるのは、作る側のエゴやと思うんです。私はそもそもわかりにくい本を作りたいし、別にみんなと一緒のものを作りたいとも思わない」と語る。

さらに、「みんなおもしろいアイデアとか、誰もやったことがないようなアイデアを思いつくけど、それを最後までやりきってないなあと思うことがあります。これは作れないとか、一般受けしないっていうことを考えてしまって、本当にやりたいこととか、おもしろいものができなくなっている」と。やらないと、確かにアイデアのままで終わってしまう。それを稲垣さんはごく自然にアイデアを形にしているのだが、それは稲垣さんが「企画・編集」を肩書としているところにヒントがあるような気がする。多くの編集者は、本を作る際にはどんな本にするか考え整理していく。しかし稲垣さんは常に“企画”が先に立つ。つまり企画ありき。文庫や新書といった、本の形に企画を押し込めるような本づくりはしない。「私は最初のアイデアを最後まで形にしたいんです。それがどんな形であれ、最終的に違和感のある、見たこともないような本が生まれたとしても、それが自分の作りたい本の形なんです」。

確かに『さりげなく』がこれまで手掛けてきた本は、どれも一癖も二癖もあるような本ばかり。例えば2020年4月に出版された岩谷香穂さんの『渡り鳥』のコンセプトは、閏年にしか本屋に並ばない、見えないものと見えるものをテーマに書かれた文章が8ページ。その他の358ページは白紙という本だ。閏年にしか並ばないということはもちろん、文章よりも白紙が多い本というのは今までにほとんど出版されてこなかっただろう。そこから読者が感じることや楽しみはそれぞれで、同じである必要はなく、この本こそ、稲垣さんの言う、“わかりにくい”本を体現している。

でも、本を作って販売する以上、どこかにはわかってほしい、伝えたいという思いもあるのではないだろうか。「確かに本が出来上がったときは毎回不安ですし、どういう反応が表れるかとか、これでいいのかという葛藤はやはりあります。でも本が売れているということは、本が確実に誰かのもとに届き、何かを感じてもらい、その人の生活に溶け込んでいるということだと思うんです。自分自身がそうですから。そう思うと、気持ちの中の不安は減っていきますね」と稲垣さんは語る。

本の人格は、著者ひとりだけでいい。

本というのは、その時代時代においてベストセラーが誕生するが、中には、何十年、何百年の時を経てベストセラーになっていく本もある。稲垣さんも「正直、いまウケなくてもいいよね、という気持ちがあるんです。本という媒体を選んでいるからこそ、いますぐに反応を求めてはいけないというか。著者がベストに表現できる方法を模索し、きちんと企画を提示してあげるのが私の仕事だと思っています」と言う。確かに稲垣さんの仕事を見ていると、稲垣さんは常に誰かの何かをずっと企画し、作り続け、形にしているという印象を持つ。それを言葉で表すとすると、まさしく“さりげなく”だ。正直、本が話題になったときに、なぜか手掛けた人がメディアに出て、著者や本よりも話題になることがある。本来は本は書き手のものであるはずなのに。だから「あくまでも本の“人格”は著者ひとりだけでいいと思っています。確かに誰が編集して、誰がデザインしてというのも大事なことだけど、著者の言葉、著者の思いだけが伝わればいいんです」。

しかしそこには、やはり本を作る“企画者”としての稲垣さんの存在が必要であることは間違いない。ただ、そこで彼女の存在が前面に押し出されることなく、さりげなく、縁の下の力持ちとして、予想していなかった本の形、遊び方が生み出されるのだ。いったい彼女は次にどんなわからない本を我々に見せてくれるのか。次もまた、そこにさりげなくたたずむ稲垣さんの存在を探してみたい。