アリマキという小さな生物がいる。紡錘形のゴマ粒ほどの大きさで、虫メガネでよく見ると細い脚が6本ついている。つまりアリマキは昆虫の一種。アブラムシとも呼ばれるが、もちろんゴキブリとは違う。前回、書いたようにアリマキは季節がよいあいだは単為生殖で増殖する。つまりメスの個体が、オスの力を借りることなく、どんどん子どもを産むのだ。子どもはすべてメス。自分のコピーを自分の体内でつくり出す。つまりクローンが次々と生まれてくる。母の身体の中にいる娘の、その身体の中にすでに次世代の娘(母から見ると孫)がすでに育っている。こうしてアリマキは爆発的に増殖する。植物の茎などに無数のアリマキが貼りついて汁を吸って生きているのを見かけることがあるが、この群れはだいたいにおいてクローン集団といってよい。同じ形態だが、大小さまざまな個体がいる。これは世代の違いである。

メスがメスを生み出すクローン生産のシステムは、季節のよいときは非常に効率がよい。どんどん増殖が可能だ。しかしひとつだけ欠点がある。遺伝子の構成がいつも同じなので、バリエーションが生み出せないこと。つまり変化をつくり出すことができない。縦糸だけの繊維は弱い。環境はどのように移り変わるかわからないので、生物にとっては増えることだけでなく、常に、多様性を生み出し続けておかねばならない。つまり横糸が必要となる。

アリマキはそのための知恵をちゃんと持っている。夏が終わり、秋風が吹き、気温が下がって冬の予感がする頃、メスは娘でなく、オスをつくり出すのだ。つまり息子を産む。生殖細胞の内部で遺伝子の配分を変え、クローンとしてのメスではなく、遺伝子を半分しか持たない、オスの個体を生産する。息子=オスの役割はただひとつ。遺伝子の運び屋だ。お母さんの遺伝子を別のメスのところに運ぶ。そして遺伝子が混ぜ合わされ、シャッフリングされる。これによって新しい変化、新しい可能性が生み出される。これはすべてのオスの本質的な宿命といってよい。オスは遺伝子の使い走りとして、メスがつくり出したものである。それ以上のものでも、それ以下のものでもない。生物の基本形はあくまでメスであり、オスはツールにすぎない。生物の歴史においては、アダムがイブをつくったのではなく、イブがアダムをつくったのだ。

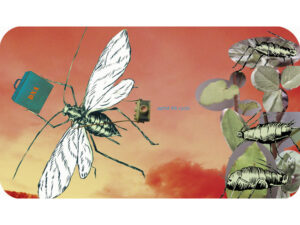

成長したアリマキのオスにはメスにはない特徴がある。やせ細っている。そして翅があるのだ。軽い身体で遠くに飛んでいくためだ。かくしてオスは精子を別のメスに与える。オスの精子に入っているのは母の遺伝子であり、それが別のメスに手渡されるのである。この時点でオスの役割は終わる。母の遺伝子の特性は別のメスの遺伝子の特性と混合され、異なる特性を持ったメスのバリエーションが用意されるのだ。巧みなことに、次の春、生まれてくる新しいアリマキの個体はまたすべてメスとなる。たとえこの冬がいつにも増して厳しいものになろうとも、来春、新しい特性を持ったメスたちの誰かが生き残って、また新しい子どもたちの生産に励むことになる。

つまりメスからメスへの系譜は、太くて強い縦糸、生命の基本線をつくる。オスはこの太くて強い縦糸のあいだをときどき橋渡しする、細い横糸の役割を果たしているに過ぎない。だから生物界においては普通、メスの数が圧倒的に多く、オスはほんの少しいればよい。アリマキのように必要なときだけつくられることもある。本来、すべての生物はまずメスとして発生する。何事もなければ、メスはメスの王道をまっすぐに進み、立派なメスとなる。

このプロセスの中にあって、使い走りのくじを引いた不幸なものたちだけは、王道から逸れて困難な隘路へと導かれる。それがオスなのである。