本庶佑にノーベル医学生理学賞授賞の報が飛び込んできた。ガンと免疫の関係については当コラムでも論じてきたが、本稿でもあらためて概観してみたい。このところ、わたしはいつもノーベル賞発表の季節になると大手新聞社の会議室に招集され、ネット中継でスウェーデン・カロリンスカの発表会場を見守ることになっている。日本人が受賞すると、電話をつないで会談したり、受賞の意義を説明したりする役を仰せつかっているからだ。

わたしも以前は一心不乱に研究に没頭し、ノーベル賞を目指す側の、少なくともその一端にいたはずなのだが、どうしためぐり合わせか、作家業に携わるようになり、すっかり解説する側の要員になってしまった。一昨年は、オートファジー研究(細胞内の分解システム)で大隅良典が受賞、昨年は、日本人ではないのだが体内時計の研究が受賞したので、大わらわとなった。細胞内分解システムは、わたしのキーワード「動的平衡=生命は分解と合成のバランスの上にある」を支える最重要コンセプトだし、大隅は、わたしがポスドク(博士研究員)修業をした米国ロックフェラー大学の先輩でもあり、昔から交流がある。そして体内時計研究の受賞者の一人、マイケル・ヤングは、これまたロックフェラー大学の現役教授であり、客員教授としてしばしば同大学に滞在している私にとっては身近な存在で、たいへんうれしいことだった。

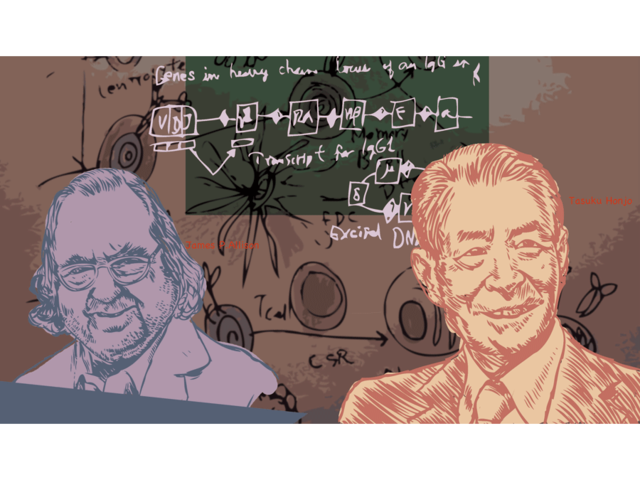

さて、本庶佑である。わたしは研究者となるべく、大学に入った1980年前後から分子生物学を本格的に勉強しはじめたが、彼はすでに分子生物学界のヒーローだった。彼は若くして大阪大学教授、ついで、わたしが学んでいた京都大学の教授となって脚光を浴びていた。免疫をつかさどる重要分子、抗体=免疫グロブリンには異なるタイプのクラスがあり、目的別に編成されるが、その切り替えの仕組み「クラススイッチ」に関して、新しい仮説を提出したことが注目されていたのだ。

そして当時、ヒーローはもうひとりいた。京都大学を卒業し、スイスのバーゼルで研究に邁進していた利根川進である。彼もまた抗体=免疫グロブリンを研究対象にしていた。免疫グロブリンは、病原性微生物やウイルス、花粉や毒素、化学物質などありとあらゆる外敵に対抗するため、少なくとも100万種類ものバリエーションが用意されている。外敵の種類を「想定」して準備すると、必ず「想定外」の存在が現れる。だから生命体は、あらかじめ想定することをやめ、とにかくランダムに膨大な多様性をもった抗体を作り出す戦略をとることにした。こうすれば、どんな外敵が襲来しても、膨大な多様性の中に、必ずその外敵と結合することができる抗体があり、外敵を抑制、無力化することに力を発揮することができる。

問題は、100万種類ものバリエーションがどのような仕組みによって作り出されているかということだった。抗体はタンパク質でできている。抗体の基部は、本庶が解明したように「クラススイッチ」によって切り替えられると複数種類の抗体が生成されるが、それは抗体の基本分類であり、8種類のクラスが生み出されるにすぎない。抗体の多様性を作り出すのは基部ではなく、むしろ抗体の「頭部」である。頭部もまたタンパク質でできているので、その構造を指令する遺伝子があるはずだ。

しかしヒトの遺伝子はどんなに多く見積もっても数万種類しかなく(その後、ヒトゲノム計画が完成すると遺伝子の総数はさらに少ない2万2000個ほどであることがわかった)、100万種類以上の抗体の頭部のバリエーションを生み出すことは到底できない。少ない遺伝子で膨大なバリエーションを生み出すための特別な仕組みがあるに違いない。

遺伝子の本体はゲノムDNAである。ゲノムDNAは親から子へ伝達される。また細胞が分裂すると、もとの細胞から分裂後の細胞へとコピーが受け継がれる。だから、ゲノムDNAは遺伝情報を正確に伝えるため、非常に安定したものと考えられていた。この常識を利根川進は覆した。抗体の頭部の構造を指定する遺伝子DNAは、自らその順列組み合わせをダイナミックに変化させ、積極的にバリエーションを生み出していることを鮮やかな実験で証明してみせた。

だから利根川進と本庶佑は、免疫学研究の若きヒーローであるとともに、熾烈なライバルでもあったのだ。しかし栄誉は利根川進が先行した。1987年、利根川進は日本人ではじめてノーベル医学生理学賞を受賞した。

(続く、敬称略)