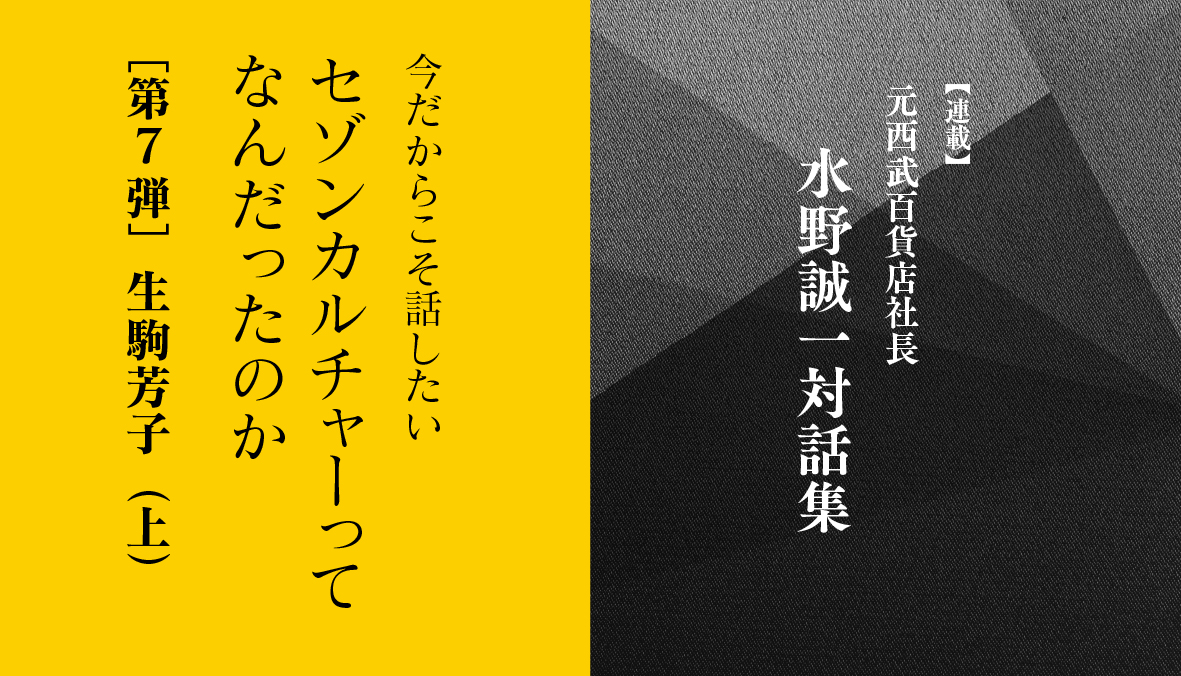

ファッションからエシカル、ジャポニズムへ。西武百貨店で代表まで務めた水野誠一と、VOGUE JAPAN副編集長からマリクレール編集長へとファッション・ジャーナリストとして生きてきた生駒芳子は、それぞれの場所で、出会う前から同じようなテーマをあたためていた。モードを追求してきた二人の感懐とは。

エシカル、ジャポニズム。それぞれの場所にいた二人のテーマの一致

水野 初めて生駒さんにお会いしたのは、いつごろだったかな。もうファッション・ジャーナリストとして活躍されていた記憶はありますが。

生駒 何かのパーティーでお会いしたのでしょうね。飯田(キュレーターの飯田高誉氏で、生駒氏の夫君)の方が先にお会いしていたようですね。

水野 接点はいろいろありそうですね。

ともかく、僕がすごく驚いたのは、エシカルについていろんな活動をされているということです。

僕も数年前にウェブでエシカルショップをつくろうとしましてね。商社と一緒にトライアルを始めた経緯があったんですが、その時は、生駒さんもご存知の坂口真生さんを引き込んでやりだしたんですよ。その頃、ちょうど生駒さんもそういうことをおやりになっていたんですね。

生駒 そうだったんですね。今もなさっているんですか。

水野 ところがエシカルって相当難しくて。特に物を売るということはね。 1年トライアルして、ギブアップというか、一旦閉じて出直そうと。ということになってるんです。

生駒 そんな接点もありましたか。

水野 生駒さんが書いておられる「ジャポニズム」も、非常に興味のあるテーマです。僕たちもそういう領域をやっていきたいなとも思っていました。その意味でも、接点がいくつかありました。

生駒 そんな風に言っていただけて嬉しいです。

水野 それに加えて、飯田さんとのご縁もあります。今、グラングリーン大阪 うめきた公園内 ノースパークで「安藤忠雄展・青春」をやっている文化施設「VS.(ヴイエス)」は、僕もエクゼクティブアドバイザーとしてお手伝いをしているので、飯田さんを巻き込もうかと思っていることもありますし。

生駒 ありがとうございます。

水野 実はこの対談、 そもそも大きなバックテーマとしては、セゾン文化って何だったのか、という問いかけがあるんですよ。

それで、パルコと非常に近かった榎本了壱一さん、あるいは、無印良品を立ち上げた小池一子さんに出ていただきました。それから僕が若い頃、いろいろ一緒に仕事をしてきた、マガジンハウスの石川次郎さんとも、セゾンっていったい何だったんだろうねと振り返ったり。

ただ、昔話ばかりをしててもしょうがないので、今セゾンというものはもうなくなってしまったんだけど、セゾンが残してきた文化の欠片が、別の形で生まれ変わり始めてるということも話しておきたいと思いまして。

坂口真生さんとは、エシカルというテーマでいろいろ苦労した対談もやらせてもらいました。

それと同時に、やはりこれからの未来を考えると、生駒さんがおやりになっているテーマが、まさにセゾンが本来、やりたかったことだったんじゃないかと。

生駒 セゾンが残したものって、戦後の日本の文化的状況を形成する上で、とても重要なテーマだと思いますね。

入口はファッション。フリーランスから組織を動かす立ち位置に

水野 僕の印象としては、生駒さんはマリクレールの編集長をやっていらしたことが大きいです。あの頃は、完全にファッションの人というイメージで見ていました。

僕が想像するに、当時は面白さと同時に相当な大変さがあったんじゃないかと。

世界的にファッションを見て、日本人としては三宅一生さん、高田賢三さんが出てきた後、山本耀司さんや、川久保玲さんといった人達が出てきて。その後、なかなか後がつながらない。大物が出てこないっていう時代もありましたね。

その頃、生駒さんはどんなこと考え、どんなことをやっていらしたのですか。

生駒 私の雑誌の仕事の始まりは、マガジンハウスのananでした。東京外大(東京外国語大学)を出てすぐの頃は、カメラマンになりたかったんです。

卒業して2年間は磯貝浩さんの主宰されていた編集プロダクション「ぐるーぶ・ぱあめ」の社員として、旅行雑誌の取材を手掛けていました。

そこで、水野さんの奥様のみどりさんには先にお会いしているんですよ。ぱあめのパーティーにみどりさんがいらしていて、こんなに活躍している方がいらっしゃるんだと思って。でもとても気さくに話してくださったことが忘れられません。

水野 酔っぱらって寝ちゃったりとか、そんなことしてたんでしょうけど(笑)。

生駒 みどりさんは、皆さんに愛されていらっしゃいました。

自分の考えていること、感じていることを表現したいという強い思いがあったので、私はカメラと書くのとを両方をやりたくて、フォト・ジャーナリストを目指していたんです。吉田ルイ子さんみたいになりたいと憧れていたんですね。

それで、ぐるーぶ・ぱあめに 2年間に勤めた後、フリーになって、マガジンハウスの雑誌ananに売り込みに行って、そのまま入っちゃったんです。

最初はカメラマンに挑戦したのですが、ところが、私はスタジオ撮影には向いていないとわかりました。自然光撮影でしか、力が発揮できない。それからはライターの道に絞って、取材と原稿執筆に集中し、そこからエディターになりました。私のキャリアはそういう始まりでした。

水野 なるほど。ファッションはもともと好きだったんですか。

生駒 はい、中学校ぐらいから。入り口は、ロックミュージックです。かっこいい音楽、ファッションにとにかく憧れていました。でも特に、ファッションの学校には行っていないません。ファッションは、なので、仕事を通してすべて独学です。デザイナーに話を聞きに行き、 80年代から 90年代にかけては、パリやミラノのコレクションには自費で行っていました。誰も招待してくれないけれど、とにかく見たいものは見たいと思って、自分で見に行って、コレクション会場に押しかけていました。

そのときに、ギャルソン(コム・デ・ギャルソン)、ヨージ(YOHJI YAMAMOTO)、イッセイ(ISSEY MIYAKE)という日本人デザイナーのコレクションをパリで見て、衝撃を受けたんですよ。海外のデザイナーの服がバタークリームの味なら。この 日本人の3つのブランドの服は、まさに、お茶漬けの味に思えた。すごく静謐で、奥深く、知的で、畳んだり包んだりする日本の美意識や精神性も感じられて。

だから、日本で見ているのと全然違って、これらのブランドが我々の想像以上にパリで高く評価されている意味がよく理解できました。私のファッション人生はそんな形で始まり、パリコレへずっと通うのと同時に、一方で、私はアートも大好きだったんです。

なので、ヴェネチアビエンナーレやドクメンタなど、アートの国際展を自分で見に行って。それでアートとファッションをつなぐ世界を表現したいと思った時、VOGUE NIPPONの創刊が1999年に決まって、その情報を得て、売り込みに行ったんです。

私、根っからの売り込み派なんです。 VOGUEの準備室に何度か訪ねているうちに、当時は敷居がかなり低くて、「生駒さん、中に入りませんか」って言われました。当初は日経コンデナスト社がやっていまして、創刊準備号から携わったのですが、創刊する時点では副編集長に任命されました。

水野 マリクレールの前はVOGUE JAPANだったんですね。

生駒 はい、 4年間VOGUEにいました。その頃はシーズンごとにパリやミラノに行き、最先端のファッションを取材しました。その後、ELLE JAPONに移って副編集長を務め、その後、マリクレールの編集長になりました。

日本の女性誌に社会的要素を取り込む

水野 マリクレールの編集長になられた頃から、エシカルというテーマをもたれたのですか。

生駒 そうですね。2000年を超えた頃からですね。

ファッションが、このままのペースで続くわけがないと感じたんです。温暖化が始まっていたので、パリコレやミラコレに行くと暑くて。それまでは寒い季節だったのに、この暑さはなんだろうと、肌で感じたんです。

もはやトレンドばかり追いかけている時代ではないと。地球温暖化は加速し、大量生産、大量消費、大量廃棄の問題も明るみに出てきて、ファッションは世界第2位の汚染産業という不名誉なタイトルも聞こえてきました。21世紀のファッションは、きっとこの地球の変化に対応し、問題を解決していかないと未来がないのではないか、と思ったのです。

その頃、フェアトレードとオーガニックという言葉に出会ったんです。

2008年にマリクレールで「エシカル・ファッションが未来の扉を開く」という特集を自分で組みました。21世紀のこれからは、エシカルとアートとカルチャーがファッションにとどまらず全産業に必要となるだろうと、確信したんですよね。

水野 それは力強い発信でしたね。それまでの女性誌には無かった特集ではないでしょうか。

生駒 そうですね。その当時は、日本の女性誌には社会的な要素のある記事がなかったんです。マリクレールの編集長というのは権限がありましたし、フランスの雑誌でしたから、フランス側には社会的な記事は大歓迎されました。社会的要素、環境問題も取り上げ、女性問題とか、少子化の問題も取り上げ、「プラネットキャンペーン」「ホワイトキャンペーン」など年間メッセージキャンペーンも展開しました。その4年間が、今の自分の基本をつくっていると言ってもいいかもしれません。それが2004年〜2008年のことでした。

水野 その頃、時代の変わり目だという感覚はすごくありましたね。

水野の人生を変えた「カプセル・コレクション」

生駒 水野さんとファッションの関わりについても教えてください。

水野 三宅一生さんの日本帰国の最初のファッションショーを、渋谷西武の駐車場でやったんですが、それをプロデュースさせられたのが、僕なんですよ。

生駒 あれは伝説のショーですね。私は見ていないんですが、一生さんの資料整理の仕事をしていたので、とても印象的で、よく覚えています。

水野 KENZO(高田賢三)さんも、渋谷西武で初めての帰国ショーをやったんですよ。 70年代、寛斎(山本寛斎)もロンドンでファッションショーをやって帰って来て、渋谷西武の「カプセル」というセレクト売り場で凱旋ショーをしました。

生駒 渋谷西武のカプセル!日本のファッション史上の、伝説の伝説!

水野 これは倉俣史朗がデザインをしていて、アクリルのカプセルを使ったディスプレイで。

生駒 服が宙吊りになって飾られていたんですよね。

水野 実は僕自身、あの「カプセル」という売り場を見て、西武に入社しようかと思ったところがあります。

三島彰という西武のコンサルタントだった人と「カプセル」で出会ったんですね。それで

「君、なんかよく知ってるね。西武に来ないか」と言われて。1973年で、まだ学生だったんだけど。それでなんとなく、そのことが頭から離れないで西武に入るということになったんですよ。

生駒 カプセル・コレクションが、水野さんの人生を変えましたね。

水野 高田賢三さんや三宅一生さん、山本寛斎さんのショーに携わる中で、ファッションは文化であり、日本のデザイナーが世界のトレンドを作っていると強く感じました。それを支えているのが西武だという気づきから入社しました。

生駒 なるほど。水野さん、ファッションがきっかけだったんですね。

水野 カプセルというのは、色んな人の出会いを作った。あの坂井直樹をご存知でしょ。坂井直樹が、アメリカにいて、自分がプロデュースした「刺青 Tシャツ」をつくってそれを持ち込んできたんです。それをじゃあうちでやろうって話になったのも、カプセルだった。カプセルというのは、すごくそういう出会いを作ってくれた場所なんですね。

生駒 何年くらい続いていましたか。

水野 かなりやっていたけど、まあすごく狭い場所でしたから。あそこでできるのは限度があって。山本寛斎さんにしても、菊池武夫さんにしても、やっぱりどんどんどん大きなデザイナーになっていった。

今のパルコ劇場は西武劇場だったのですが、あそこでファッションショーやったりとかね。もう、ともかく、渋谷をなんとか面白い街にしようと、やってきたんですよ。

その一方で、渋谷がどんどん若年化していった現象があって、公園通りやセンター街が若年化したのは、西武が悪いんだっていう人もいたわけです。そうじゃなくて、もっと新しいファッションの時代が来てるんだってことを。

例えば、若者がストリートファッションを作る。これもいいじゃないか。でも世界に名立たるデザイナーとして出てきている、耀司さんや一生さん、玲さんみたいな人たちのその後の続くデザイナーをなんとか育てたいってことをすごく僕は考えていたんだけど、次は出て来ていないんですね。

生駒 そうですね。私たちから見ると 80年代のパリには耀司さんや川久保さん、 70年代には 一生さん。もっと前から賢三さん。 その種は次にどこへ飛んで行って花を咲かせるかと思ったんですが、東京じゃなかったんですよ。アントワープだったんです。アントワープ・シックスというデザイナー軍団が出てきて、ドリス・ヴァンノッテンとかね。クリエイティブなDNAって、一直線には育たないなと思いました。種は飛んでいって、いろんなところで芽吹くんですね。

水野 スペインが面白くなったこともありましたね。

生駒 そうですね。一時期、デザインが盛り上がりましたね。

水野 だから、僕はロフトとシードという場を作ったんです。

シードというのは、まさにポスト・パリコレ。ポスト・ミラコレのデザイナー達を発信するセレクトショップつくろうという考えだった。

今にして思えば、生駒さんがエシカルにたどり着く前にファッションに感じられていたことと、僕が西武でファッションに関わりながらいろいろ感じて考えてたことというのは、かなり近いんですよ。

生駒 そう言っていただけると、光栄です。

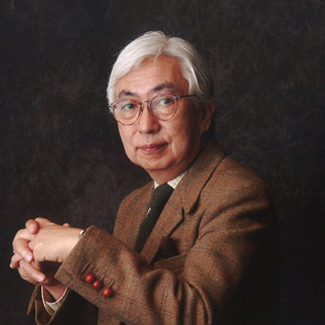

撮影 谷口大輔 Instagram:@tanig_ph

構成:森綾 http://moriaya.jp/