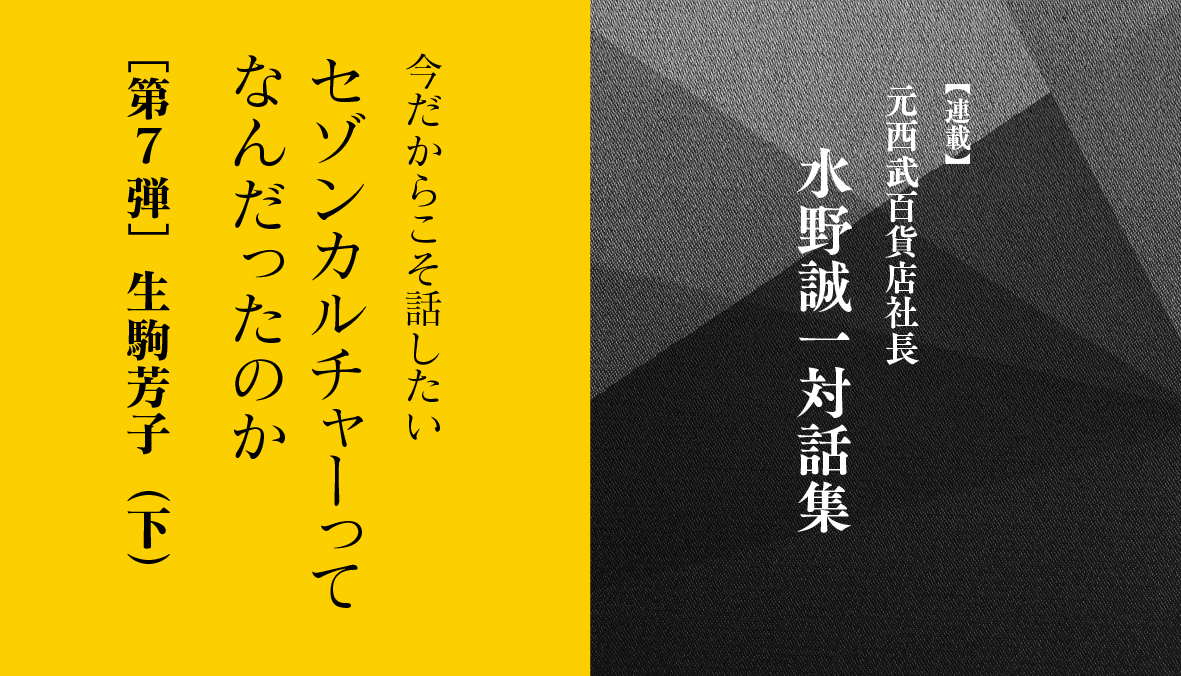

雑誌業界を卒業した生駒芳子と、百貨店業界を退いた水野誠一。モードからエシカルへと志向を進めた二人は、日本の伝統工芸にも深く着目している。そこには真のラグジュアリーとエシカルの両方があるからだ。もはや大企業に頼る時代は終わった。ひとりからでもふたりからでも、未来をつくる時代だ。

日本の伝統工芸もブランドとして発信を

水野 もうひとつ、生駒さんと僕が見ているテーマで共通するのが、日本の伝統工芸ですよね。

生駒 私は雑誌を離れた後に、 2010年に伝統工芸に出会うんです。そこからファッションだけではなく、伝統工芸の世界を覗くことになるのです。

それは、驚きでした! 宝の山でした! 仕事柄、もともと私は、ラグジュアリー・ブランドとたくさん付き合ってきました。ルイ・ヴィトン、シャネル、エルメスと、ものづくりの現場をいろいろな機会で覗かせていただきました。

でも、足元に隠れてはいるけれど、日本の伝統工芸の世界は、本当にラグジュアリーな世界だなと思ったんです。”ジャポニズム”という言葉を借りるならば、21世紀にもう一度新しいジャポニズムを発信していけると確信しました。

なおかつ、日本の伝統工芸は海外での人気がすごいんです。あらゆるラグジュアリー・ブランドが実は日本の素材を使っていて、最近ではその名前を表に出してくれるようになりました。

水野 そうですね。言葉が悪く言うと下請け国だったんです。下請けではやっていたんだけど。

生駒 「うちの素材がトップ・ブランドで使われています」と言っても、そのブランド名を言ってはいけない。守秘義務の契約があったんですね。

それがようやく「実はこの素材は日本の伝統技術でつくられているものです」と、ブランド側が言ってくれるようになりつつありますよね。具体的な支援も始めています。

私自身は本当に晴天の霹靂的にそういう事実に巡り合ってきました。

東北、京都、金沢。そういう意味で、日本のものづくりは、一番の日本の資源だと私は思っています。もっと言えば、日本人は文化とそういったものづくりで食べていけるくらいです。それなのに、その価値を日本人が一番理解しきれていないと感じられます。それはすごくもったいないなと。

水野 もっと教育の場や、いろんなところで語られるべきですね。

たとえば岡山近辺は、ジーンズの素材のすごい産地じゃないですか。

ようやく岡山発のジーンズというのが出てきて、 僕も仕事の関係がある「桃太郎JEANS」というブランドがあるんですが。これも素材に本当にこだわっているし、藍染も日本の伝統産業の一つですよね。

生駒 あのあたりは備後絣の歴史があって、それが上質なジーンズを産む生産体制にも繋がっています。

水野 ですから、やはりそういうことを堂々と世界に発信できるようにしないといけません。力があるんだから、そこは時間かけてでも、やっていくことが大事ですよ。

実際、海外ブランドグループの出資を受ける伝統工芸もあるようですが、そこに入れられて喜んでいるんじゃなくて、自分たちで、つくったものを発信していく。ブランドとして発信していく方がいいと思いますね。

生駒 私もその流れが見えているので、本当にそう思います。

金沢の箔や竹の工芸が、海外の大きなグループと組むことは、大きな支援なのでありがたいという声を、私も聞くんですよ。

とはいえ、本来ならば、日本の伝統文化は日本から発信していけたらいいのにということは、皆がすごく思っているところです。

日本人は慎重なので、今一つすぐに立ち上がらないというか、大きな座組みがなかなかできないのかもしれません。思い切って、乱暴なくらい、チャレンジングに動ける企業やグループ企業がいくつか名乗りを上げて伝統工芸の支援を始めるとなると、みんなワクワクしますよね。欧米型のラグジュアリーから一歩進化させて、日本ならではの精神性や自然観を宿した、スピリチュアルでエシカルなオーラを纏った“シンラグジュアリーな世界”を、ぜひ日本から飛び立たせたいです。

水野 僕らがもっとお尻を叩かないといけないのかな。

生駒 いや、水野さんがお尻を叩いていただけるとすごいと思います!

水野 僕なんかまだまだなんですけどね。だけど、買いに来てくれるのを待っているんじゃダメですね。

日本のきものに見る究極のエシカル

生駒 今、伝統工芸にはいろいろ関わっています。そのなかで、きもの文化にも興味を持っておりまして。

この間、自分で着物を染めたんです。大阪関西万博で「エシカル・リビング」っていうテーマでシンポジウムのファシリテーターをさせていただくことになりまして。

登壇者はオーガニックコットンのアメリカのパイオニアのサリー・フォックスさん、エシカルトレードの教祖のような存在のサフィア・ミニーさん、エシカルファッションのサイトをつくっているゴードン・レヌーフさん、サステナブルファッションの団体の代表の鎌田安里紗さんという 4人です。

今回の万博会場で、私から見れば大変レジェンダリーな人達を会場側が予算を用意して呼んでくださったのですから、長年エシカルを追求してきた身としては大変嬉しいことでした。 20~30年後、この社会をエシカルな状況にするためにはどうすればいいかというような話をします。

その際に、私は自分で染めた着物を着ようと思いました。それはひとつのメッセージとして。

水野 草木染めですか。

生駒 墨流しです。高田馬場まで行って、職人さんの指導を受けながら染めました。

着物は、世界一サステナブルなファッションですよね。解けば 一枚の布に戻りますから。仕立て直したり、前の部分が汚れたら、後ろに回したりできますからね。

水野 最後は布団にしたりね。

生駒 はい。そういうことを私はきものを通して学んでいます。

そうすると、着物と世界のファッションは断絶した物ではなく、実は美意識の DNA で全部つながっているという事も見えてきました。

以前、水野さんにお伝えしましたように、私はイギリスのヴィクトリア&アルバート博物館のような、「きものモード美術館」を作りたいというのが夢なんです。

水野様、是非応援してください。

水野 それはぜひ一緒にやりましょう。

生駒 是非お願いします。そういうことを思っている方は、私だけではなくて結構いると思うんです。

きもの文化がおざなりにされてるのは胸が痛いことです。きもの文化を尊重するプロジェクト、実現していけたらいいなと思っています。

水野 僕がきものという文化をなんとかしなければと思った発端は、妻のみどりが志村ふくみさんに会いたいって言うので、会いに行ったことでした。

志村ふくみさんの工房へ伺って「西武の水野です」と言ったら「あの私ね、百貨店の方に会うと胸が痛むのよ」とおっしゃった。理由を聞くと「私たちがこうやって、一生懸命つくって、問屋さんにおろすとね、その値段からさらにその先の問屋に行って、そして百貨店に収められて、それぞれが利益を何十パーセントずつ取るみたいなことになって、考えられないような値段で、売られているんですもの」と。

それはつくり手としては、非常につらいことだと。「今、染めている材料にしても採算が合わなくて続かなくなります 。百貨店の方の顔を見るとね。本当にちょっと怒りがこみ上げます」と言われました。

僕は「それは申し訳ありません。仕組みがそうなっているので、確かに高くなってしまう。でも本来は百貨店が直接お願いをするべきなんです」と言いました。

それは、僕がこのままだと、百貨店という存在がもう長くないと思った一つのきっかけになりました。

生駒 私も志村ふくみさんは天才的な方だと思っていまして。光輝くような草木染めですよね。この間、大倉集古館で個展をされたのを拝見して、ものすごく感動をして、思わず アート雑誌「 ONBEAT 」の連載企画で、8ページの記事を書いたのですけど。

100歳を超えられていますが、いつまでも元気で活躍してい頂きたい。水野さんも、志村さんとそういう出会いがあったんですね。

水野 そのとき、みどりが買わせていただいた着物があるんですよ。僕はそういう作品を眠らせないで、どこかに飾るとか、皆さんに見ていただけたらと思います。 常設のきもの博物館がというのがないんですよね。

小さな組織からでも大きな未来を。最先端の文化を。

生駒 きもの美術館もないですし、以前、デザイン博物館をつくりたいと言って、何回もトライされていろいろな試みをなさっていますが、まだ具体的には動いていませんね。

水野 僕も同じような挑戦を何度かやろうとしました。ところが日本の大メーカーは「うちでやっていますから」になってしまうんですよね。自分のところだけのものはあるんだけど、時代を読むためにも、他社の製品と比較できないと意味がない。

生駒 日本のデザインの博物館も自分たちでやらなきゃですよね。香港のM+のようなデザインとアートのミュージアムもありますが。やっぱりアーカイブスをコレクションにしておくということは大事です。

水野 そうですね。僕もM+には感動しました。単に過去のアートを展覧するだけではない。そこにまた新しい未来が生まれる何かがある。

西武、あるいはセゾンがつくってきた文化も、決して有名アーティストを呼んで展覧会をやるだけのことではなかったと思います。

新しい最先端の文化を作っていくということに、夢があったわけです。

だから、もうセゾンという存在はなくなってしまったんだけれど、そういう心意気がなんとか残ってこれからも継続していくと、これは今にどんどん大きく育っていくかもしれない。

小さなアーカイブスの整理からでも、やっていけばいいんです。みんなでやっていけばいい。大企業や国家だけに期待すること自体が、もう間違いな時代かもしれませんね。

生駒 私、M+で倉股史朗さんの寿司の店を見てきたんですけど、まるでたった今デザインされたみたいな空間で、新鮮で素敵なんですよ。

一生さんもおっしゃってますが、優れたデザイン、アートというのは永遠なんです。

古びないんです。だから、ずっと憧れていたセゾンカルチャーがつくった礎というものは、私にとっては永遠の種なんです。

その種から芽を出させ、花を咲かせていく。それにはたくさんの人の力がいると思いますけど、これから咲く花が、実はとても楽しみなんです。私もその一端を担えればと思って、頑張ります!

今日はお話ができて本当に良かったです。ありがとうございました。

水野 本当ですね。必ず何かご一緒しましょう。

撮影 谷口大輔 Instagram:@tanig_ph

構成:森綾 http://moriaya.jp/