【ソトコト×日本ワーケーション協会連載】ソトコトと日本ワーケーション協会がコラボして、各分野、各地域で活躍するワーケーション推進者をゲストに迎えて、毎回対談。ワーケーションにおける現在地や未来の展望を語ります。

第1回目のゲストは、親子ワーケーションを推進するソトエ代表の児玉真悠子さん。前編、中編、後編、まとめの4編に渡って、親子ワーケーションについて深堀っていきます。(前編)

仕事を持って、子どもと旅へ出かける…それが可能な社会に!

ソトコト 日本ワーケーション協会から、親子ワーケーションの言葉を初めて聞いたとき、そのフレーズだけでも、とてもステキだなっと思いました。その親子ワーケーションを提唱し推進しているのが、児玉さんだとお聞きしました。まず最初に、親子ワーケーションについて簡単にご説明ください。

児玉 簡単に言えば、その名の通り、子どもと一緒に親子で、親は仕事(ワーク)を持ってバケーションに出かけることです。でも、それだけだと、「子どもがいたら、仕事ができるわけない!」という声も聞こえてきそうですよね(笑)。ところが…!! ここ数年、親子ワーケーションのプログラムが地域に広がってきています。

そのサイトに様々なプログラムが掲載。

ソトコト 児玉さんが運営するサイトを見ると、様々な地域で親子ワーケーションのプログラムがありますね!

児玉 はい! たくさんあります。地元の保育園や小学校に通わせたり、自然体験プログラムに参加したり……子どもはその土地ならでは体験ができるため、夏休みなどの長期休暇の新しい過ごし方として、特に共働き世帯に支持されています。

ソトコト 旅先に子どもを連れて、そこで親は仕事する…もし10年前にこんなプログラムがあったら、もっと子どもたちとたくさん出かけられたなぁ、と羨ましく思います。

児玉 子どもはあっという間に成長しますからね。子どもが喜んで親についてきてくれるのは小学生くらいまで、と言われています。我が家も、子どもたちが中学生に上がってから、親子ワーケーションにはほとんど行っていません(笑&涙)。

親子ワーケーションの始まりは、2019年の萩市から!

ソトコト 児玉さんはどんなふうに子育てと仕事を両立させてきたのですか?

児玉 出版社勤めの後、フリーランスの編集者として仕事しながら、子どもを育ててきました。2019年に10日間地域を取材する仕事に子どもを連れて行ったことが、親子ワーケーションの始まりです。それから対外的に「子連れで仕事に来ています!」とはっきりと言うようになりました。それまでは、いわゆる「隠れ親子ワーケーション」でした。

ソトコト それはどの地域のどんな取材のお仕事だったのですか?

児玉 山口県萩市からの依頼で、フリーランスの目線でワーケーションのパンフレットを作成するお仕事をいただだきました。ワーケーション先としての魅力を実際に滞在して体験談的な記事として、パンフレットにまとめるお仕事でした。当時は夫が在宅勤務ができなかったので、子どもを置いて10日間も家を空けられない。そこで、「夏休みに子連れでも良ければ…」とお伝えしたら、市の担当者がご快諾くださって、むしろ子連れ体験記もパンフレットに盛り込んではどうか?と提案してくださりました!

右側が親子ワーケーションの体験をまとめたもの。

ソトコト 2019年当時としては、すごい画期的ですよね。まだリモートワークが一般的ではなかった時期ですから…。

児玉 コロナ前ですから、オンライン会議やチャットツールも、まだ普及していませんでした。萩市に滞在時は、早朝と夕方に私はデスクワークをして、当時小学生だった子どもたちは、夏休みの宿題を。それが終われば、徒歩10分で海に行けるので、子どもたちは自主的に宿題をしていました。こんなにガミガミ怒らないで過ごした夏休みは、初めてでしたね(笑)。

親子ワーケーションによって共働きの罪悪感がすぅ〜と消えて…

ソトコト 徒歩10分で海に行ける親子ワーケーションなんて、最高ですね!

児玉 萩市滞在中は縁側でスイカ割りをしたり、公園で花火をしたり、子どもが楽しんでいる姿を見て、私がずっと抱いていた「私が働いているせいで、子どもに我慢させているのではないか」という罪悪感がすぅ〜っと消えていくのを感じました。「あ、子育ても、仕事も両立できている……」と、幸せな気持ちになりました。

萩市でのワーケーション。スイカを割った後、

スプーンですくって豪快に完食♡

ソトコト 都会では決してできない体験ですね。子どもには夏休みらしい夏休みを過ごさせたいのは、親はみんな思いますよね。

児玉 こうした体験で、子どもも親もハッピーに過ごせるな〜と、親子ワーケーションの素晴らしさと可能性を実感しました。さらに、親子ワーケーションから発展させて、親が仕事をしている最中は子どもを預かってもらえる場所や機会が増えれば、もっと親子でワーケーションで地域に出かけやすくなると思いました。

ソトコト 地方創生は観光分野や食分野だけでなくても、親子ワーケーションのプログラムづくりで…さらに子どもを預かる機会や場所を地域に増やすことで、活性化できますね!

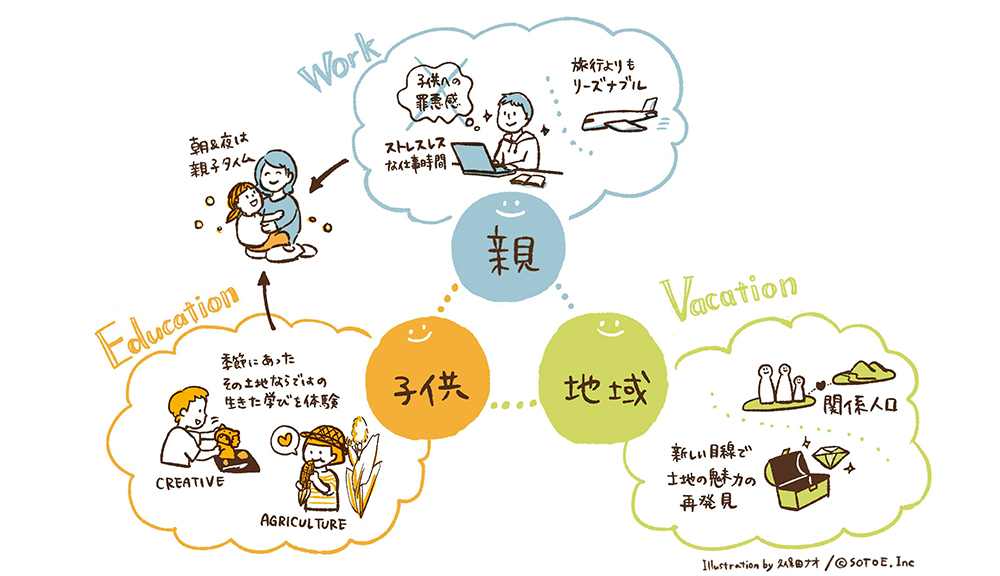

児玉 それこそ、長期滞在をすればするほど、その土地は子どもにとっての「第二、第三のふるさと」になります。関係人口の創出は、子どもの頃の環境が大事ということを、地域の方々に伝えたいです。子どもはその土地ならではの体験、親はワーケーション&リフレッシュ、それによって地域は新たな関係人口創出…親子ワーケーションは、三方良しだと思っています!(中編に続く)

「親子ワーケーションは三方良し」。

【児玉真悠子プロフィール】

株式会社ソトエ代表取締役。2004年に慶應義塾大学を卒業後、ダイヤモンド社等での編集経験を経て2014年に独立。以降、子どもの長期休暇中に自身の仕事を旅先に持っていく生活へ。現在、編集の仕事の他「親子deワーケーション」の運営を通じて、仕事と子育てをどちらも大切にできる暮らし方を普及中。

【一般社団法人日本ワーケーション協会プロフィール】

ワーケーションを通した「多様性が許容される社会実現」を目指し、2020年7月に発足。300を超える会員(自治体・企業・個人)とともに、様々な取り組みを行っています。