千葉県船橋市にある飯山満。「いいやまみつる」と思っていたという声もちらほら聞こえてきますが、なんと読むかわかりますか?

この記事では飯山満の名前の由来や、館山市にある同じ読みの地名「波左間」について、千葉県在住のライターが紹介します。

目次

飯山満の読み方は……

飯山満と書いて、「はさま」と読みます。

なぜ「はさま」と読むようになったのか?

「飯山満」の語源については、「米(飯)が山ほどできて満ちた土地」からついたという伝えがあるが、実際には「谷あいの場所:狭間(はざま)」からついたものであると考えられている。

古くからの住人を中心に「はざま」と濁点付きで呼ぶ人も多く、町内の店舗や企業の営業所などの看板に「はざま」「HAZAMA」との表記がされているものも散見される。

「米(飯)が山ほどできて満ちた土地」という伝えはおもしろいですね。谷あいの場所の狭間だけあって、坂の多い街のようです。

飯山満には東葉高速鉄道の飯山満駅があり、大手町までは30分ほど。駅近くにある芝山団地が建設された昭和52年当時は、交通手段がバスしかなかったため「陸の孤島」と呼ばれた時期もあったそうです。

飯山満にある国登録有形文化財

東葉高等学校の正門である「東葉門」は、有形文化財に登録されています。

上飯山満村(現在の飯山満町2・3丁目あたり)の旧家近藤四郎左衛門家の屋敷の門として使われていたもので、桁行11間2尺(約20.6m)、梁間2間半(約4.5m)を測る長大なものです。築造年代がわかるものは残されていませんが、造りなどから明治中期頃の建立と推定されます。

東葉高等学校が近藤家の屋敷跡に建設されるのにあわせて修復され、現在、「東葉門」の名称で同校の正門として活用保存されています。

写真を提供してくれた船橋市教育委員会の方が、東葉高等学校正門の近くにある通称「ゆるぎ地蔵」について教えてくれました。

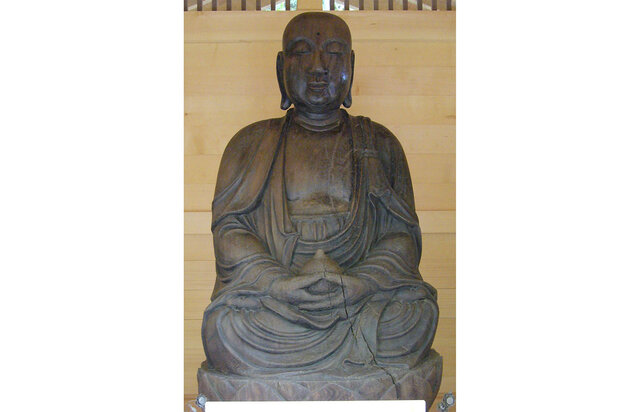

こちらは船橋市の指定文化財になっていて、文化財名は「木造地蔵菩薩坐像」。「普段、お堂は開いていないため、小窓から地蔵を見る形となりますが、見ることができます」とのことです。

東葉門から100メートルほどの場所に、「船橋市指定文化財ゆるぎ地蔵尊」の看板とお堂があるので、ゆるぎ地蔵の優しいお顔をぜひご覧ください。

千葉県にあるもう一つの“はさま”

館山市にある波左間(はさま)は、館山駅から洲崎(すのさき)方面へ海沿いを8キロほど進んだ場所にあります。遠浅で波も穏やかな波左間海水浴場は、コロナ以前は多くの海水浴客でにぎわっていました。

館山市内には、海の向こうに富士山が見えるポイントがいくつもありますが、波左間海岸もその一つ。冬の時期は空気が澄んでいて、美しい姿を見られるチャンスが増えるので、海沿いをドライブして富士山を愛でるのもお勧めです。

昼間は姿が見えなかったとしても、夕陽が沈むころ富士山がきれいに浮かび上がることもあるので、諦めずに館山の夕陽も堪能してみてください。