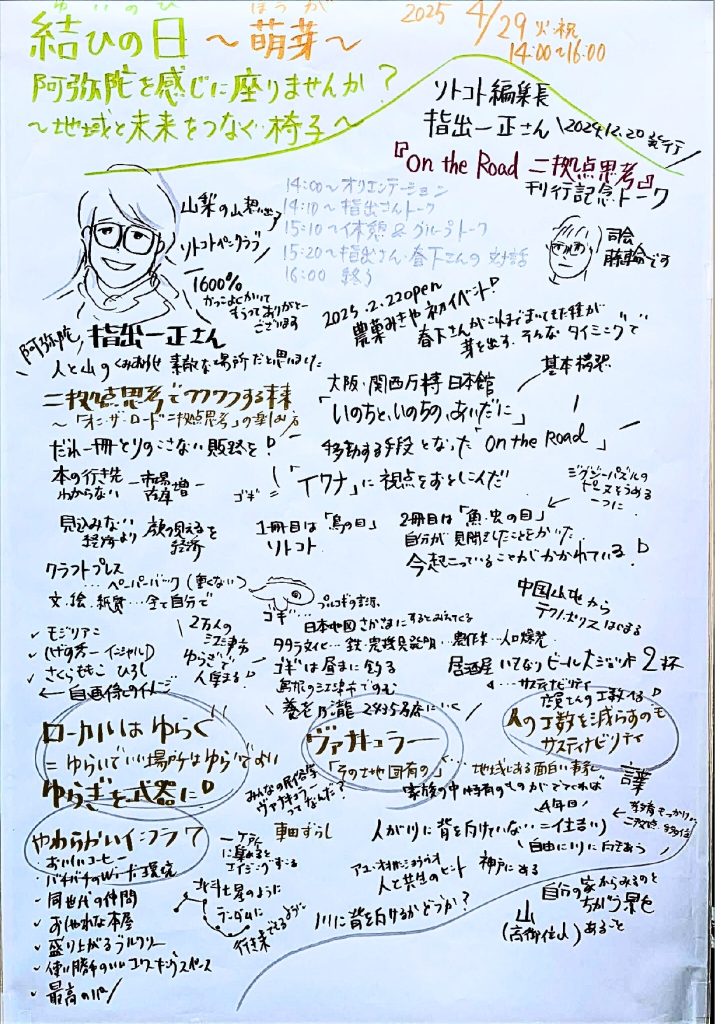

『On the Road 二拠点思考』の刊行記念トークとして、2025.04.29 高砂市阿弥陀町長尾にある「農菓みきや」で行われた『結ひの日(ゆいのひ)~萌芽~』のイベントをレポートします。

-~萌芽~-指出一正さんOn-the-Road-二拠点思考刊行記念トークイベント報告_page-0001-1024x577.jpg)

春下さんの情熱

指出さんの言葉

石本さんの行動力

お客さんの微笑み

春のあたたかな日差しをたっぷりと浴びた高御位山のふもとでイベントが行われました。

「農菓みきや」とは?

今回の会場となっている「農菓みきや」さんは高砂市阿弥陀町長尾の農地を転用して、2025.2.22にオープンしたばかりの施設です。「農菓みきや」は春下さんが地域と出会い、地域に育てられた自分が地域に対してできるお役目を長い間、考え・実践してきた結果として生み出された施設です。

●農菓みきや

お弁当やお菓子の販売、イベントの開催、モンベルフレンドショップなどいろんなことをしている「複合施設」と言えばそうなのですが、簡単に「複合施設」で終わらすことが出来ないのが「農菓みきや」さんです。

とにかく、地域に入って、地域と一緒に考え、地域と共に成長する。その結果として多くの人と多くの活動が生まれました。そして、その活動の拠点となる施設として「農菓みきや」が誕生しました。

今回のイベントは長尾に種を蒔いてきた春下さんの大切な場所が芽吹いた記念として行われるため、「萌芽」と名づけました。そして、芽吹いた場所にあたたかな日差しとたっぷりのお水を与えてくれる人として、ソトコト編集長の指出さんをお迎えしました。

運営メンバー

イベントの主催は「農菓みきや」の春下さんですが、運営メンバーとして「(一社)かえるかなえる研究所」の石本さんと僕が参加することになりました。石本さんは行政職員だった経験を生かし、春下さんのような地域で活動をしていく人のサポートを主体として活動されています。またグラフィックレコーダーとして各地の会議に参加をされています。

●かえるかなえる研究所

春下さん、石本さん、僕は6年前にMANABIYA Kakogawaという僕が主催をするまちづくりイベントで出会いました。

●MANABIYA Kakogawa vol.24

今回のイベントを開催するに当たって行われたキックオフミーティングの日は、くしくも三人が6年前に出会ったMANABIYAのイベントと同じ2/26でした。

変幻自在、指出編集長の視点

前振りが長くなりましたが、イベント報告をします!

まずは1時間ほど指出さんからお話を伺いました。

あんまり書くとネタバレになってしまうので、ほどほどにお伝えしますが、まずは指出さんが『On the Road 二拠点思考』の刊行にかけた想いをお聞きしました。

「ベストセラー」と呼ばれる本があります。でも、「ベストセラー」は「よく売れた本」であり「よく読まれた本」ではありません。市場には出回ったが、在庫を抱えて廃棄されるような本にはしたくない。今回の本を販売するにあたっては、読んでくれる人に向けて確実に届けるために、顔の見える関係性の中で販路を構築されたそうです。長年、本に関わっている指出さんだからこその想いを感じました。

次は、今回の刊行に併せて描かれた自画像についてお話をいただきました。

この自画像は指出さんが尊敬する三人の表現者のイラストをミックスアップしたそうです。

一人は「モディリアニ」、二人目は「しげの秀一」、最後は「さくらももこ」です。

なぜここで似顔絵?と思いましたが、これが後々に効いてくるとは・・・、その理由は後ほどお話しますね。

指出さんのお話をいくつかご紹介します。

釣り好きの指出さんはよく中国山地で釣りをされるそうです。そして、釣りの疲れを癒す場所として江津市の居酒屋チェーン「養老乃瀧」に向かわれるそうですが、ここの瀧はただの瀧ではありません。何気に書いてある「今日の刺身」「今日のフライ」というメニュー。実はお店の主人が海で捕った高級魚たちを出してくれるそうです。チェーン店の中にあるローカル。この『揺らぎ』が地方にとってこれからはとても大きな武器になるとおっしゃいました。

また、『ミッドナイトローカル』についてもお話をされました。まちづくりには明るく健康的な事例が数多くありますが、夜の妖しい雰囲気の中でも人と人とが混じりあい、まちが作られていくコトも大事じゃないのか?といった問いかけです。

最後にご紹介するのは、指出さんの母校である上智大学で開催される「All Sophians’ Festival」のお話です。このお祭りは上智大学の卒業生と在校生が一堂に会し 、世代を超えた交流を楽しむ祭典だそうで、指出さんはこの祭典の実行委員会長をされているそうです。

大規模な行事のため、在校生から運営メンバーを募集するのですが、応募者が非常に多く、その倍率の高さは大学入試以上という、在校生にとって憧れのイベントだそうです。世の中では自治会やPTAなどボランタリーな活動に対して、なかなか参加する人が少ないのですが、若い人たちが運営メンバーというボランタリーな活動にこぞって参加をしている様子をみて、指出さんは『社会が社会性を帯びてきた』とおっしゃっていました。

ここでは三つのお話をご紹介しましたが、これ以外にもいろいろな視点でお話をしていただきました。なぜここで僕が指出さんのお話の中から三つをご紹介したか?それは、これらのお話が指出さんの似顔絵につながっているからです。

モディリアニは指出さんが好きな画家、つまり指出さんの趣味の部分。

しげの秀一はマンガ「頭文字D」の作者で、「頭文字D」はちょっとやんちゃな若者たちが峠をカスタムカーで爆走するお話です。そして、「頭文字D」の舞台は指出さんのご出身である群馬県。指出さんにも「頭文字D」のようなやんちゃな血が流れているそうです。

「さくらももこ」の出身は静岡県であることは有名です。指出さんは静岡県が主催する「『地域のお店』デザイン表彰」の審査員を務めてらっしゃいます。つまり、「さくらももこ」には指出さんの仕事の顔が投影されています。

先ほどご紹介した三つのお話は、指出さんの趣味から派生したまちへの視点、指出さんのやんちゃな血から垣間見たまちへの視点、指出さんのフォーマルな活動から見えたまちへの視点からなっています。

似顔絵の紹介は「これから話をする内容は僕のこんな視点から話をしますよ」という指出さんから提示された補助線だったんです。改めて指出さんの奥深さを垣間見た気がします。

春下さんの想いと願い

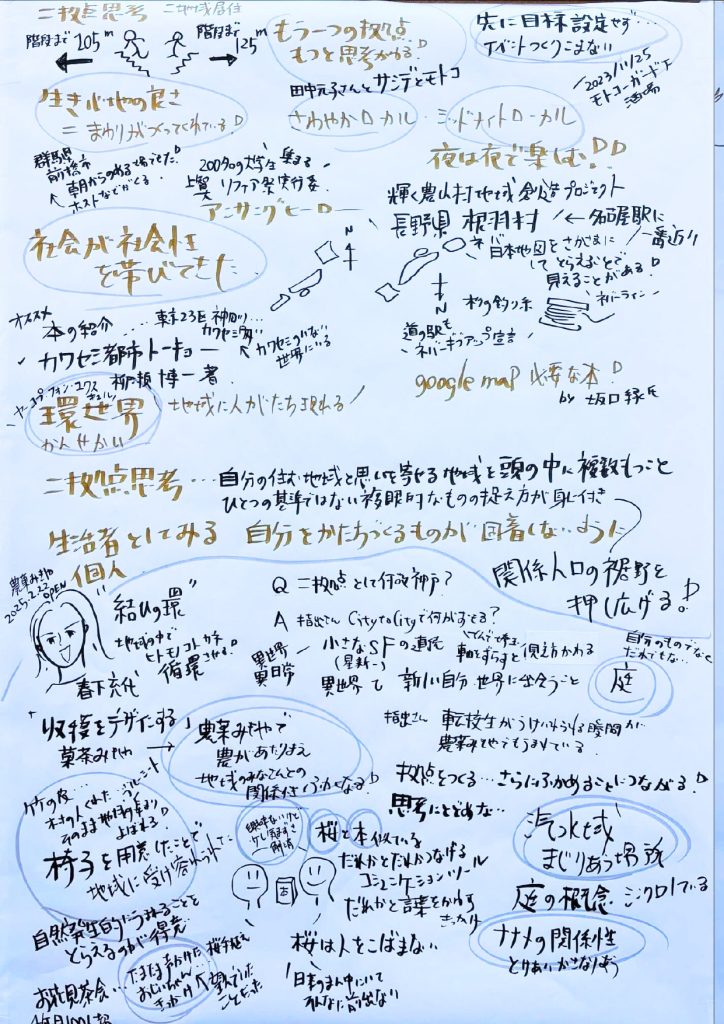

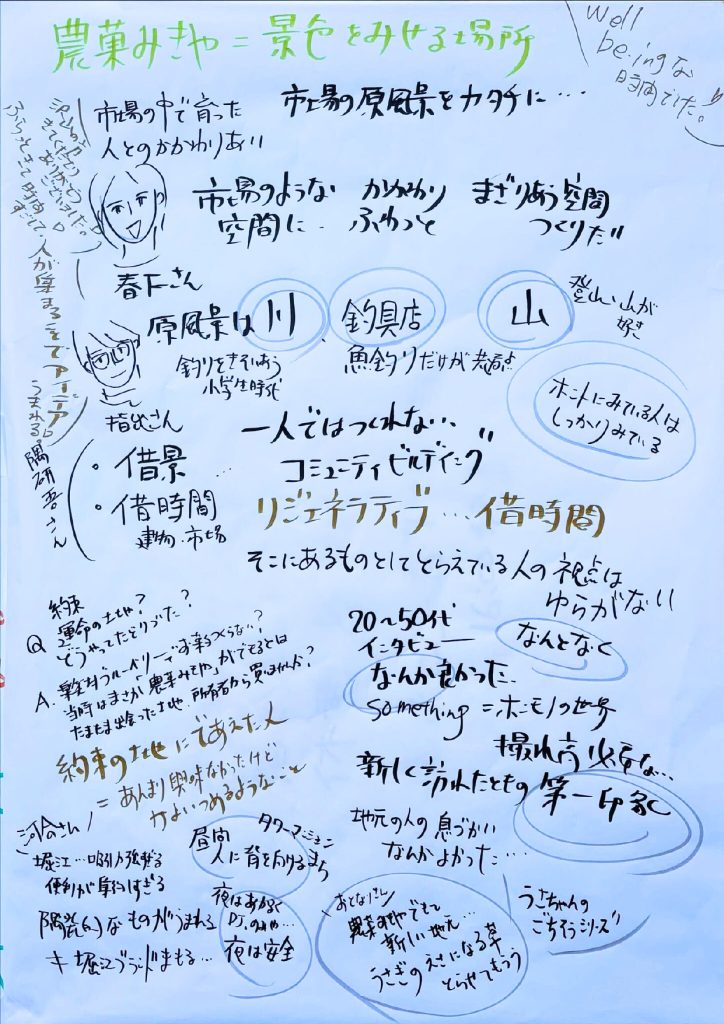

指出さんのお話の後、今回の主催者である春下さんと指出さんのクロストークが始まりました。

春下さんは先ほどご紹介したように、地域に入って、地域と一緒に考え、地域と共に成長してきました。そして、拠点となる「農菓みきや」をオープンさせました。「農菓みきや」が出来たことで見えてきた景色。その一つを紹介していただきました。

それは桜が咲く4月初旬、地域に生い茂る竹を活用しようと竹の皮を使った取り組みを始めたときでした。竹の皮の利用について挨拶するために農会長さんを訪ねると、花見の真っ最中だったそうで、「農菓みきや」のオープンをきっかけに春下さんのコトを知った農会長さんたちは、花見の輪に春下さんを招いたそうです。

とても小さな出来事ですが、春下さんにとっては大きな一歩。こういったプロセスを一つ一つ編み上げながら春下さんはつながりの環を広げていきました。

春下さんの活動を表す言葉として『結ひの環(ゆいのわ)』があります。

小さくてもしっかりとお互いがつながりあって、大きな営みを生んでいく。大きな営みはやがて地域が地域らしさを保ったまま、次の世代に引き継がれていく。そんな世界を春下さんは作ろうとされています。

指出さんは「農菓みきや」を庭とおっしゃいました。家ではなく庭、自分のパーソナルな部分である家まで人を招き入れるわけではないのですが、その手前の庭までならどうぞいらしてください。という場所です。とかく今は線引きをしがちですが、曖昧さの中に人と人との関係を築く場所が本当は必要だというコトをおっしゃいました。

そして、春下さんがこれから作りたい未来とは?それはきっと彼女の原風景にヒントがあると思って、思い出に残っている原風景についてお話をしていただきました。

彼女のご実家は高砂の市場で肉屋を営んでいました。(ちなみに今も弟さんが引き継がれています)その市場は、家族の垣根を越えて人と人とが関わりあう場所でした。その後、スーパーマーケットの進出で市場は徐々に役割を終え、ついにはなくなってしまいました。春下さんが復活させたいのは市場ではなく、市場で交わされていた「つながり」です。効率化によりモノは満たされていきましたが、つながりの希薄さにより心が満たされなくなった世の中。そんな世の中に「市場のようなつながりを「農菓みきや」を通じて作っていきたい」春下さんはそうおっしゃいました。

プッシュ型まちづくりとプル型まちづくり

個人的な意見ですが、マーケティングで使われる「プッシュ型」と「プル型」という言葉はまちづくりにおいてもパターン分けとして使えるのではないかと思っています。

まちづくりにおいて「誰かを支援する」という行動をとる人は結構いると思います。サポートをしたい、支援をしたい。その想いは非常に大事であり、大切な要素だと思います。こういったまちづくりの形は「プッシュ型」ではないかと思います。

一方で春下さんは「プル型」なんだろうな、と思っています。とにかく自分で実践してみる。男性顔負けの行動力ですが、「私やってみるから、みんなおいでや~」と女性らしい柔らかさで、みんなを引っ張ってくれる。その心地よさに誰もが魅了され、地域も自分も生かされていく。そんなサイクルを感じます。

どちらがいいというわけではなく、どちらも大事なのですが、とかく「プッシュ型」のまちづくりが多いと思う中で、春下さんのような「プル型」のまちづくりは非常に貴重なのではないでしょうか?

終わりに

春の日差しの下で、高御位山を眺めながら指出さんと春下さんのお話を聞いて、参加者の方たちは大満足だったようです。「この緩やかな時間が終わらないでほしい」と願う男性がいたり、春下さんが作る景色に魅了され、何もないと思っていた長尾にたくさんの良さがあると気づいた女性だったり、多くの人が時間と空間を楽しまれたようです。

指出さんは著書 『On the Road 二拠点思考』の中で『心の「大文字」の地名』ということを書かれています。一般的な地図では都市の規模に応じて都市名の大きさが記されています。東京・大阪・名古屋など大都市は大きな文字で記されています。でも、自分の中にある大切な場所は自分にとって、大文字の場所となります。アニメの舞台になった場所を訪れる聖地巡礼があるように、人には自分だけの大文字の場所がある。

今回、参加された方々にとって高砂市阿弥陀町長尾という場所が心の「大文字」の地名となったのは間違いないと思います。

(おわり)

当日の模様をyoutubeでもどーぞ

-~萌芽~-指出一正さんOn-the-Road-二拠点思考刊行記念トークイベント報告_page-0001.jpg)

-~萌芽~-指出一正さんOn-the-Road-二拠点思考刊行記念トークイベント報告_page-0001-300x169.jpg)