株式会社EnergyColoringは、電流を音としてスマートフォンで測定し、クラウドAIによって電力の用途内訳をリアルタイム可視化する「エナジーカラリング」の開発・運営を行っています。中古スマートフォンを活用し、持続的なアップサイクルを実現するとともに脱炭素社会の実現には欠かすことのできない電力可視化を身近にするイノベーションを業界に起こす社会貢献志向の技術者集団です。今回は、中小企業診断士の資格を持ち、環境やサステナブルという観点からEnergyColoringへの事業支援を行うinc1合同会社 小俣 友様に、EnergyColoringの提供するプロダクト、そして思い描く将来について詳しくお話を伺いました。

EnergyColoringの提供するサービス

2. 電流波形を音に変換し、スマートフォンのマイクで測定。

3. 測定には中古スマートフォンをアップサイクル。

4. スマートメータを超える詳細データを提供。

中古スマホのアップサイクルと脱炭素への取り組み

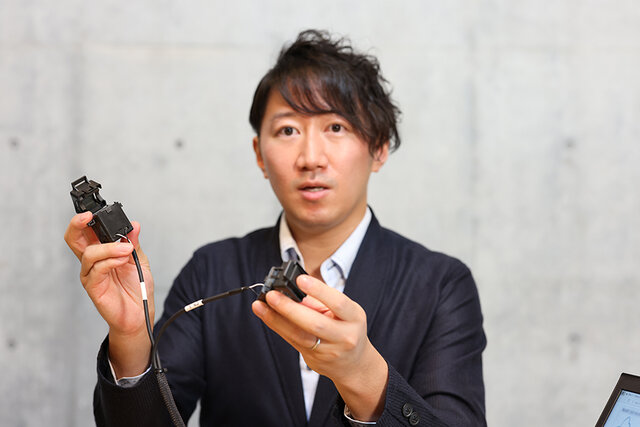

小俣:EnergyColoringは、エネルギーの利用状況を見える化するツールを提供しています。エネルギーデータの測定には、アップサイクルスマートフォンを使用しています。一般的に、中古のスマホは廃棄されますが、EnergyColoringはスマートフォンのマイク部分に着目しました。電流波形を音に変換し、その音をスマホのマイクで測定することで、中古のスマホをアップグレードさせ活用しています。

筆者:中古のスマホのリサイクルではなく、アップサイクルですか。

小俣:はい。リサイクルは、廃棄されるものを一度資源の状態に戻し再生させます。例えば、古紙からトイレットペーパーを作るといった取り組みはリサイクルの代表的な事例です。一方でアップサイクルとは、廃棄されるものの特徴をそのまま活かしつつ、新たな付加価値を持たせることで、価値を高め生まれ変わらせます。つまり、資源に戻すのではなく、元の製品の素材をそのまま活かす点がリサイクルとは異なるところです。

筆者:中古のスマートフォンをそのまま活用していることがポイントですね。

小俣:はい。主なお客様は、省エネコンサルタントです。省エネコンサルタントの方々は、様々な工場に行き、電流計などを設置しデータ集め、見える化しご提案するという流れのなかで大変な苦労をされます。しかし、EnergyColoringのツールを使用することで、今までのような苦労をすることなく、簡単に電力を見える化できるため、多くご利用いただいています。

筆者:小俣様はどのような経緯でEnergyColoringに携わることになったのでしょうか。

小俣:環境経営に関心を持っていたところ、EnergyColoringのみなさんと出会ったことがきっかけです。中古のスマホが年間に何千万台も廃棄されていること、脱炭素や省エネニーズが高まる一方で、現状把握のために多大な初期投資が必要であること、この2つの課題を技術で解決し、かつ中小企業も手軽に利用できるプロダクトを提供するという想いに共感しました。私はもともと大企業の支援に携わっていましたが、そのなかで中小企業の支援を行いたいという想いが芽生え、中小企業診断士の資格を取得しました。前職では環境認証について取り組んでいたこともあり、中小企業×環境というキーワードがEnergyColoringの目指すものと大きく一致しました。

筆者:EnergyColoringのみなさんとの出会いが、実際に事業支援に携わるきっかけとなったということですね。小俣様が惹かれたEnergyColoringのみなさんの凄みはどういったところにあるのでしょうか。

小俣:創業メンバーは4人です。みなさん、バックグラウンドには理系工学、研究職が共通項としてあります。ただ、専門とする分野はそれぞれ異なり、機械学習を専門としているものもいれば、通信機器やハードウェアを専門に研究しているものもいます。もともとは有志の面白いもの好きの研究者が集まって、「中古のスマホがたくさんあるらしいぞ。」「中古のスマホを使って何か面白いことやろう。」「スマホでオシロスコープを作れるらしい。」「IoTとサーバーレスで可視化だ!」みたいな遊び心から始まったと聞いています。自身の楽しさだったり、イメージの具現化だったりをモチベーションに動いているので、開発費用も持ち寄りで始めたそうです。おそらく、競合他社さんがEnergyColoringと同じようなサービスに取り組もうと思っても、追いつくまでにはかなり時間がかかると思います。それくらい、専門分野の異なるトップレベルのエンジニアが集まっているという印象があります。

見える化という障壁

小俣:大きく2つあります。1つは、エネルギーにかかるコストを削減することで中小企業の競争力をつけること。もう1つは、中古スマホのアップサイクルだけでなくより広く脱炭素社会の実現に貢献をすること。この2つがEnergyColoringのバリューであると思っています。あくまでも見える化のツールではありますが、見える化しその後削減の取り組みに進む流れのなかで、最初の障壁をなくすことがEnergyColoringの価値であると考えています。

筆者:エネルギーコストの見える化には大規模システムの導入などで多額の投資が必要というイメージがあります。そのなかで、EnergyColoringの特徴は何ですか。

小俣:設置と見える化がすぐできることです。EnergyColoringのプロダクトは、初期投資ではなく、月額で利用を始めることができます。必要なものは、小さなデバイスと中古のスマホ。簡単に設置でき、エネルギーの削減のために行った小さな取り組みや工夫の成果がスマホでリアルタイムに分かります。実は、従来の電流計を利用し、見える化を実現するまでがとても大変だった、また、多額の投資をしたものの上手く活用できなかった、といった声を多く耳にします。その点では、多額の投資が必要なく設置でき、リアクションも簡単に確認できるので、省エネに取り組む企業の方々のモチベーションの維持にもつながると思います。

筆者:すごく手軽ですね。大企業だけではなく、中小企業にとっても使いやすいサービスのように思います。

小俣:はい。使用してみて合わなければ解約することができるので、ぜひ手軽に利用していただきたいです。

筆者:これまで、脱炭素や省エネの取り組みに対してハードルが高いと感じていた方にこそ、このサービスを利用し取り組んでもらいたいですね。

小俣:最近では、EnergyColoringから見て、エンドユーザーにあたる方々からの引き合いも多いと聞いています。例えば、自分たちでEnergyColoringの提供するツールを用いて省エネ活動に取り組みたいという積極的な企業さんからリクエストをいただくこともありました。こういった価値を感じてくださる方がいることは、EnergyColoringとっても新たな発見でした。

遊び心と社会貢献

小俣:1つは、サービスの拡大です。脱炭素や省エネに取り組みたいけれど、技術的、コスト的に難しいという方向けに、EnergyColoringのプロダクトが救いになればいいなという想いがあります。もう1つはコラボレーションです。EnergyColoringは小規模の会社なので、面白そうな話があっても彼らだけではやりきれないことがどうしてもあります。例えば他のAIスタートアップさんや、事業企画の上手な会社さんと組んで、EnergyColoringの技術を活かし、新たなソリューションを作るといったことにも興味があります。EnergyColoringの根底にあるキーワードは、自身が楽しいか、技術的におもしろいか、そして社会に貢献できるかです。この3点で作りこまれた彼らのプロダクトは経営基盤強化やデジタルトランスフォーメーションなど多くの課題に直面する中小企業にとって非常に強力な武器になるはずです。EnergyColoringの「わくわく」がイノベーティブな技術・プロダクトを生み出し、それが多くの中小企業に恩恵をもたらし、ともに繁栄していく姿を目指していきたいと考えています。

小俣友

2009年より、ITコンサルティングのベンチャー企業エイムネクストにて情報システム部門の業務支援、ERP導入のPMOなどを経験。2019年より一般財団法人持続性機構にて中小企業向け環境認証エコアクション21の中央事務局業務、環境経営コンサルティングなどに従事。2021年4月よりinc1合同会社に入社。現在は環境やサステナブルという観点での中小企業経営コンサルティングや持続可能な地域づくりなどの案件に参画中。