これまでに作成した一番大きいものは、オオアリクイとツチブタである。

標本を集める人というのは世の中に思ったより多い。先日、友人が「ホネホネサミット」に参加した報告をくれた。大阪市立自然史博物館の有志団体「なにわホネホネ団」のリーダー・西澤真樹子さんの発案でこれまでに何度も行われているイベントで、全国の骨大好き人間が一堂に会して、自分で作製した骨格標本を展示したり、講演会を行ったりという形で交流する場である。当日は小学生から一般まで多くの参加者があり驚いた、のだという。次は僕もぜひ参加してみたいなと思った。

これらの人の中には骨集めを盛んにやる人たちが多いだろう。山歩きで拾ったシカの頭骨、浜辺に漂着したクジラや魚類の骨の一部など、臭くて大変な思いをしなくても集められるものはある。仮に死体から骨を作ろうと思っても、洗濯ネットに入れて地下に埋めておけば、1年ほどで簡単にまずまずの骨格標本となる。骨は集めやすい。

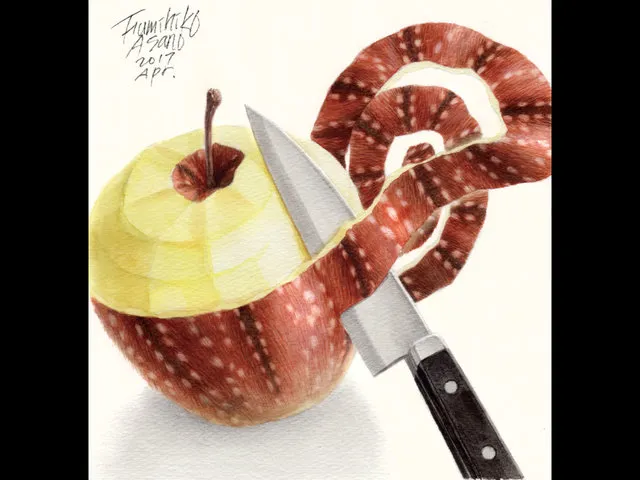

一方で毛皮はというと、新鮮な動物の死体が必要となり、血を見ずには作製できない代物である。死体の一部を切り開き、皮を剥ぐという作業が必然となるし、骨に内在する「モノ感覚」では失われがちな「生モノ感」が多大にあるから少々気持ち悪く映るかもしれない。しかし一般に哺乳類の標本は、最低限毛皮と頭骨、できれば体骨格及び内臓液浸というセットが理想的だ。毛皮は研究用の仮剥製として作製されるのが普通。つまり、哺乳類標本の重要なポイントがこの仮剥製だ。

今でこそ仮剥製技術には自信があるが、作製するようになったのは、大学院博士課程の学生になって本格的にモグラ研究を開始してからと、遅咲きである。先輩がネズミやイタチで作製しているのを見よう見まねで練習したのが最初だ。その後、博物館で標本を観察するようになり、見事に成形された美しい仮剥製に心を奪われ、どうすればその域に達することができるのか、また時間をかけずに作製できるように、と修練を重ねてきた。

動物のサイズもモグラから始まって、ネズミやトガリネズミへと小さいほうへ、イタチやタヌキへと大きいものにもチャレンジしていった。タヌキなどは毛皮から十分脂を除去してから明礬液につけて「収斂」という過程を踏まなければならないことも、剥製の本を読んで学んだ。

そして博物館に職を得て、動物園などから珍しい死体を入手できるようになるとさらにエスカレートした。これまでに作製した一番大きいものは、オオアリクイとツチブタである。大型のものになると、手足は指先までを切開して、爪がついている末端の骨(末節骨)だけを残した状態で剥皮を行う。しかし、なかなか自分の能力に満足はできないものである。

数年前のこと、新鮮なツキノワグマを丸ごと1個体もらった時は、両下腿の間を20センチほど切った部分から末節骨だけを残した体の内部をすべてひとつながりで抜き出して、ほとんど切れ目がないクマの仮剥製を作ってみた。見た目には表面にまったく縫い目がない。お世話になっている剥製業者に見せたところ、「これはどうやって作ったのか?」と称賛してくれた。