ソトコトでは東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故の発生後からこれまで、幾度も福島を訪れ、復旧・復興へ向かうための仕事や活動に取り組む人たちを取材してきました。また、都市部に暮らしながら福島12市町村との関わり方を考える連続講座「ふくしま未来創造アカデミー」も実施し、12市町村のさまざまな地域や人を訪ね、福島の今を知り、未来へ向けたプランを発表し合っています。

福島はどんなふうに再生し、福島に関心を持つ若い人たちはどんなふうに関わることができるのでしょうか?

今回、福島県の浜通り地域における環境再生と復興を目指す取組に携わる環境省の服部弘さん、葛尾村で畜産農業に従事する吉田愛梨朱さん、南相馬市でグラフィックデザイナーとして活躍する西山里佳さん、3人のリジェネレーター(※ここでは「福島をよりよく再生する人」の意味)にインタビューを行い、その答えを探ります。

関係人口や移住者と帰還者が手を取り合い、新しい福島を

Regenerator 1

環境再生施設整備担当参事官室

参事官補佐・服部 弘さん

ソトコト 2025年3月で東日本大震災から14年になります。事故が発生した東京電力福島第一原子力発電所のある福島県の中でも、飛散した放射性物質による被害が大きかった浜通り地域にある12市町村は今、復興に向けてどのような状況にありますか?

服部弘さん(以下、服部) 福島第一原発が立地し、今は中間貯蔵施設もある大熊町と双葉町と周辺の市町村を除く福島県内では、除染作業と、そこから出た除去土壌などの中間貯蔵施設への搬入も概ね完了し、被災前の暮らしを営むことができるよう新たなまちづくりが進められています。環境省では福島の環境再生のために、2011年より除染等の事業に取り組んでいます。

ソトコト 環境再生事業とは、どんな取組でしょうか?

服部 放射性物質が付着した土や落ち葉などを取り除く除染や廃棄物処理など、環境省が行う事業になります。地面から剥ぎ取った除去土壌は、しばらくの間は黒いフレコンバッグと言われる大型土のう袋に入れて各市町村内の仮置場で保管されていましたが、2015年から大熊町と双葉町の中間貯蔵施設へ運び込まれ、今も管理・保管されています。それらの除去土壌は、2045年までに福島県外で最終処分を行うことが法律で定められており、今は除染や中間貯蔵の事業と合わせて最終処分に向けた取組を進めている最中です。

ソトコト 先日、中間貯蔵施設の見学会に参加し、8工区で合計約1201万立方メートル(2024年12月現在)の除去土壌が埋められている土壌貯蔵施設の上に立って放射線量を測ったり、今も震災発生当時のままの高齢者施設を窓ガラス越しに覗いたり、展望台から第一原発を眺めたりしました。中間貯蔵施設は、福島県の人たちにとってどんな役割を担っているのでしょうか?

服部 中間貯蔵施設のある大熊町、双葉町の2町と、それ以外の県内の市町村とは異なる捉え方をされていると思います。2町以外の帰還困難区域を除く市町村では、目の前にあった除去土壌が中間貯蔵施設に運び込まれたことで復興が進んでいます。一方で、大熊町、双葉町の2町は、デブリの取り出しが始まった第一原発や、県内の除去土壌が運び込まれている中間貯蔵施設を抱えたまま、今後も復興を進めていくことになります。置かれた状況が異なるので、中間貯蔵施設に対する思いの違いはあるでしょう。ただ、福島県の復興への貢献という意味では中間貯蔵施設の存在と役割は非常に大きなものがあります。

ソトコト 中間貯蔵施設の見学会を行っている目的は何でしょう?

服部 除去土壌等の県外最終処分に向けて、今の福島を一人でも多くの皆さんに知ってもらうことです。いわき市や福島市などの都市部から出発して視察される方々は、復興が進んだまちの風景を見ながら大熊町や双葉町へ入り、中間貯蔵施設へ向かうので、復興の度合いの違いを感じ取ることができます。20代や30歳ぐらいの若い方々にとって、原発事故が発生したのは小学生や中学生の頃のこと。学校で学び、親から聞いて知ってはいるものの、福島をリアルに感じる機会は少ないはずでしょうから、ぜひ見学会に参加して福島の歴史と今を知り、自分ごと化していただきたいです。

ソトコト 自分ごと化するには、10年後、30年後の福島がどんな地域になるのかと、将来の自分と重ね合わせながら視線を未来へ向けることも大事ですね。

服部 おっしゃる通りです。原発事故により、福島の被災地域はゼロからのスタートを切ることを余儀なくされました。住民の多くが避難されたことで過疎化、空き家、休耕地といった問題や、地域コミュニティが失われてしまうといったことにつながってしまいました。それは、これからの日本の地方が抱える共通の課題でもあると言えるかと思います。福島は原発事故に伴い、強制的にそうした社会課題に向き合わざるをえなくなった。非常に大きな負担を負うことになってしまったのが福島であり、行政に携わる者として責任を感じますが、前を向いた思考も復興のためには必要です。福島と関わりを持つことは、課題を解決するための新しい事業を起こすことにもつながる可能性があるとも考えられます。

ソトコト 福島に縁やゆかりがない人からすると、あれだけ甚大な被害を受けた福島の方々と関わりを持つことに、「自分でもいいのか」という引け目を感じる人もいるかと思うのですが?

服部 今、12市町村※に住んでらっしゃる方は、一度避難されて戻って来られた帰還者や移住された方々ですから、前向きな方が多いと思います。私は育ちは東京ですが、生まれは福島県なので、住民の気持ちはいくらかわかるつもりではいます。福島の復興への思いも強く、関係人口の増加や多くの人が福島に来られることを望んでいます。地元の人や文化を尊重する気持ちは必要ですが、引け目までは感じなくていいと思います。県内外からやってくる人と住民が手を取り合って、福島を盛り上げていってほしいと願っています。

※ 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の12市町村。

若い世代として、新しいことに挑戦したい

Regenerator 2

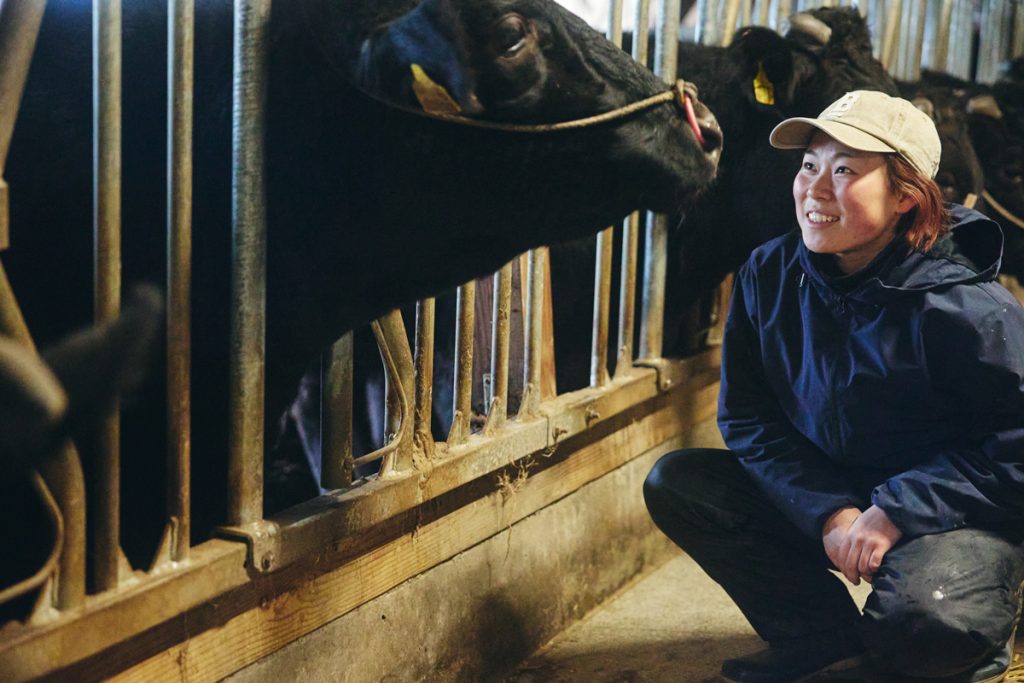

吉田愛梨朱さん

ソトコト 吉田さんは今、21歳。葛尾村生まれですが、どんな子ども時代を過ごされましたか?

吉田愛梨朱さん(以下、吉田) 祖父の代から肉牛を飼育する畜産農家で、私も牛が大好きだったので幼い頃から牛舎に行って、父や祖父の仕事を手伝っていました。ただ、小学1年生のときに東日本大震災と原発事故に遭い、避難生活を余儀なくされました。県内を転々とした後、田村市に家を借りて暮らし始めました。その後、田村市に家を建て、私は小学、中学、高校、そして今も、その家で家族と暮らしています。

ソトコト なぜ、田村市だったのですか?

吉田 田村市には祖父の農場があり、葛尾村の父の農場の牛をそこに移し、飼育することにしたからです。

ソトコト 田村市のお住まいや農場も、除染が実施されたということですね?

吉田 そうです。私は子どもだったから詳細は覚えていませんが、除染が行われなければ生活も牛の仕事も始めることはできませんでした。除染によって再スタートできたのです。

ソトコト 2017年にはお父さんが『牛屋』を設立され、牛を葛尾村の農場へ戻し、農場の再生に取り組まれました。そのとき吉田さんは14歳。どんな気持ちでしたか?

吉田 葛尾村に戻って、また牛の仕事を続けられると思うとすごくうれしかったです。高校を卒業したら父の会社で就農して、牛の仕事をしたいと決意するきっかけにもなりました。

ソトコト 高校卒業後、葛尾村の『牛屋』に就職されました。『牛屋』はどんな農場ですか?

吉田 農場には田村市の家から車で30分ほどかけて通っています。広さは約1町歩(ほぼ1ヘクタール)、そこで肉牛を300頭ほど、羊を100頭ほど飼育しています。従業員は私のほかに男女2人ずついて、みんな20代です。県外から来られ、仕事を通して畜産の技術を学んでいます。いずれは独立して自分の農場を持ちたいという人もいて、すごいなと尊敬しています。

ソトコト 就農して3年が経ちますが、どんなところに畜産のおもしろさを感じますか?

吉田 小さい頃から牛が大好きなので、牛と接していると自分らしくいられることが仕事の魅力の一つです。日々、牛の世話を続ける中で、中学、高校のときにできなかったことができるようになってきたことにもおもしろさを感じています。たとえば、分娩。命の誕生を手助けする難しい仕事ですが、少しずつできるようになってきたことに成長を感じ、やりがいにもつながっています。

ソトコト これから、どんな畜産に挑戦していきたいですか?

吉田 畜産業は年配の方が多いですが、若い世代として新しいことにも挑戦していきたいです。私たちはメルティーシープという羊を飼育し、その肉をふるさと納税に出品しているのですが、肉だけでなく羊毛も活用しようと、羊毛を使ったクリームをつくって販売したり、大手衣料品メーカーと提携し、スーツを仕立てるための羊毛を提供したりしています。

ソトコト 若者目線のアイデアが採用され、畜産の可能性が広がっていけばいいですね。畜産以外でも、県外から関係人口や移住者として訪れる若い人たちは、葛尾村とどんな関わり方ができそうですか?

吉田 葛尾村で開かれるイベントに遊びに来られるのもいいかもしれません。たとえば、『葛尾村復興交流館 あぜりあ』という施設で「アゼリア感謝祭」というイベントが秋に開催されます。そこで葛尾村で活動している人に会って話をしたりすることで、関わるきっかけが得られるかもしれません。

ソトコト 吉田さんにも会えるかもしれないですね。

吉田 出店して肉を焼いているかもしれないので声をかけてください(笑)。震災、そして原発事故で何もかもがゼロになった葛尾村ですが、今は新しい牛舎が建ったり、若い人が仕事を始めたり、少しずつ以前の姿に戻ろうとしています。畜産だけでなく、いろいろな分野で誰もが活躍できる村になっていけばうれしいです。

安心感は、地域の人とのつながりから生まれる

Regenerator 3

代表・西山里佳さん

ソトコト お生まれはどちらですか?

西山里佳さん(以下、西山) 富岡町です。小学校から高校までバレーボールに夢中になっていました。音楽やカルチャーにも興味があったので、背伸びして東京や仙台へ出かけて洋服を買ったり、ライブを見たり。都会に憧れていました。

ソトコト 高校卒業後はどんな進路を?

西山 グラフィックデザイナーになりたくて、東京の専門学校へ進学しました。卒業後、尊敬するデザイナーの元でアシスタントとして仕事をしていました。師匠の元ではCDジャケットやファッションカタログなどエンタメ系の仕事に携わり、貴重な経験になりました。

ソトコト グラフィックデザイナーとして充実した生活を送られていたようですが、東日本大震災が発生したのはその頃ですか?

西山 はい、26歳のときです。家族は避難生活を送っていたので、私にできることはないかと尋ねましたが、食べ物や寝る場所を確保するのが精一杯で、私が行ったところで逆に迷惑になりかねないし、父は東京で自分のしたいことを続けなさいと言ってくれたので、戻りませんでした。ただ、放射線のことも気がかりでした。非常時に音楽というエンターテイメントの仕事をしていたことに後ろめたさも感じながら仕事を続けていました。

ソトコト その後、福島へ戻られたのですね?

西山 震災後、数年が経った頃、国の地方創生の施策や、地方を拠点に活躍するクリエイターが注目されるようになり、私もフリーランスになったら地方でデザインの仕事に就きたいと考えるようになりました。何地域か検討しましたが、いちばんおもしろそうだと感じたのが福島だったので、『Next Commons Lab南相馬』を介して南相馬市の地域おこし協力隊隊員になりました。

ソトコト どんな活動をされましたか?

西山 移住してくる起業家のサポートをしていました。地域の方を紹介したり、住む家を一緒に探したり。同時に、小高区にデザイン事務所『marutt』を立ち上げ、南相馬市のお仕事や、地域の人や会社と関わりながらデザインの仕事、プロジェクトの企画、イベントの運営などを今もさせていただいています。

ソトコト 西山さんが移住されてから今まで、南相馬が変わってきたと感じるのはどんなところですか?

西山 被災した建物が取り壊されて空き地になり、そこに新しい住まいが建てられたり、お店ができたりする様子を目にすると、変わってきているなと感じます。活動したい、起業したいと県外から移住される若い人たちや、子育て世代のご家族も増えています。

ソトコト 子育て世代が増えているのは、子どもと一緒に生活できる環境が、放射線量の面でも安全になっているからでしょうか?

西山 そうだと思います。弊社の周囲は田んぼが多く、除去土壌の仮置場になっている場所もありましたが、それも中間貯蔵施設に運ばれ、農地が再生される様子を見ていると、少しずつ震災前の環境に戻っていると実感します。

ソトコト 県外から来られる方と接する機会も多いと思いますが、「放射線、大丈夫?」といった質問を受けることはありますか?

西山 移住を検討されている方から尋ねられることはあります。放射線の数値は国が定めた基準からこれくらい下回っていますということはお伝えしますが、数値以上に、小高区に戻って来られたり、新しく移住されたりした皆さんが楽しく暮らしている姿を見ていただいた方が安心感を得られる気がします。移住されるにしろ、二拠点生活されるにしろ、安心感は地域の人とのつながりの中から生まれてくると思うので。

ソトコト 西山さんには、「ふくしま未来創造アカデミー」のメンターとしてもアドバイスをいただいていますが、20代、30代の若い方々が、福島や南相馬とどんな関わり方ができると思われますか?

西山 どんな関わり方でもできるんじゃないでしょうか。地元の人とふれ合う中で、「これならできるかもしれない」という関わりしろを見つけてもらえたらうれしいです。自分の中から動機が湧いて来るようなヒントがたくさんある地域だと思います。被災地だからと力んだりせず、力を抜いて、広い視野を持って、まずは一度、遊びに来てほしいですね。

環境も社会もよりよく再生する福島は、新しい自分を見出す自己実現の場

今回、福島を再生する3人のリジェネレーターにお話を伺いました。皆さんが口を揃えておっしゃるのは、「被災地である福島のために」と気負うことなく、日本の一つの地方として関わりを持ってほしいということでした。もちろん、原発事故という世界の災害史に残る大きな出来事を忘れることはできませんが、地元の多くの方々は、新しい福島を目指して仕事をしたり、活動したり、学んだり、生活をしたりしているのです。新しい福島を目指す人々の中で、新しい自分を見出すことができる自己実現の場として福島を訪ね、関わりを持つことを想像してみてはいかがでしょうか。

text by Kentaro Matsui photographs in Fukushima by Jouji Suzuki