人口約51万7000人の兵庫県姫路市。人口減少社会のなかで、特に課題として捉えられているのが若い世代の転出超過です。その課題を解消する一つの手段として、姫路市の魅力を市民に再認識してもらい、将来への希望を共有したブランドメッセージとロゴを作成しようという「住み続けたいひめじプロジェクト」が実施されました。いったいどんなプロジェクトで、どんな成果が得られたのか。姫路市ひめじ創生戦略室の金治諒子 さんに伺いました。

地域の魅力を言葉にするシティプロモーション。

――姫路市のシティプロモーションとして、令和6年度「住み続けたいひめじプロジェクト」を実施されましたが、その目的や背景をお聞かせください。

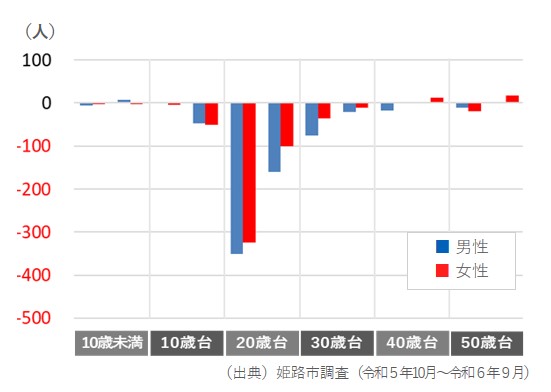

金治諒子さん(以下、金治) 多くの自治体と同様に、姫路市も人口減少、とくに20代、30代の若い世代の東京圏や大阪府への流出が課題になっています。20歳から39歳の令和5年10月から6年9月の転出超過は298人。原因の一つとして、若い世代に姫路市の魅力が十分に伝わっていないことが挙げられます。そこで、市民の皆さまの声で姫路市の魅力を明確化し、ブランドメッセージとロゴを作成し、魅力を発信することで、若い世代の移住・定住を促進したいというのが目的や背景になります。高校卒業後に進学でいったん姫路を離れたとしても、その後、就職や結婚、子育てなどライフスタイルが変化するタイミングで故郷の姫路にUターンする方を増やしたいという思いもあります。

世代別の転入・転出者数(令和5年10月から令和6年9月)。若い世代の流出が目立っている。

――シティプロモーションは全国の自治体で盛んに行われていますが、姫路市としてはどんな形で実施しましたか?

金治 シティプロモーションの形は大きく2つに分けられると考えています。1つは、行政が市外の方に対して魅力発信を行う形。もう1つは、市内の方、市民の皆さまが感じている地域への愛着や誇りを言葉にすることで、市民の方が主体となって魅力発信を行う形。私たちが行ったのは後者の、今姫路市で暮らしておられる市民の方を対象にしたシティプロモーションです。姫路というまちの魅力を再認識していただこうと、市民の方にご参加いただき、姫路について普段から思っておられることを言語化するワークショップを計5回、開催しました。

-1024x452.jpg)

デジタルを活用しつつ、ワークショップはアナログで。

――どんなワークショップでしょうか?

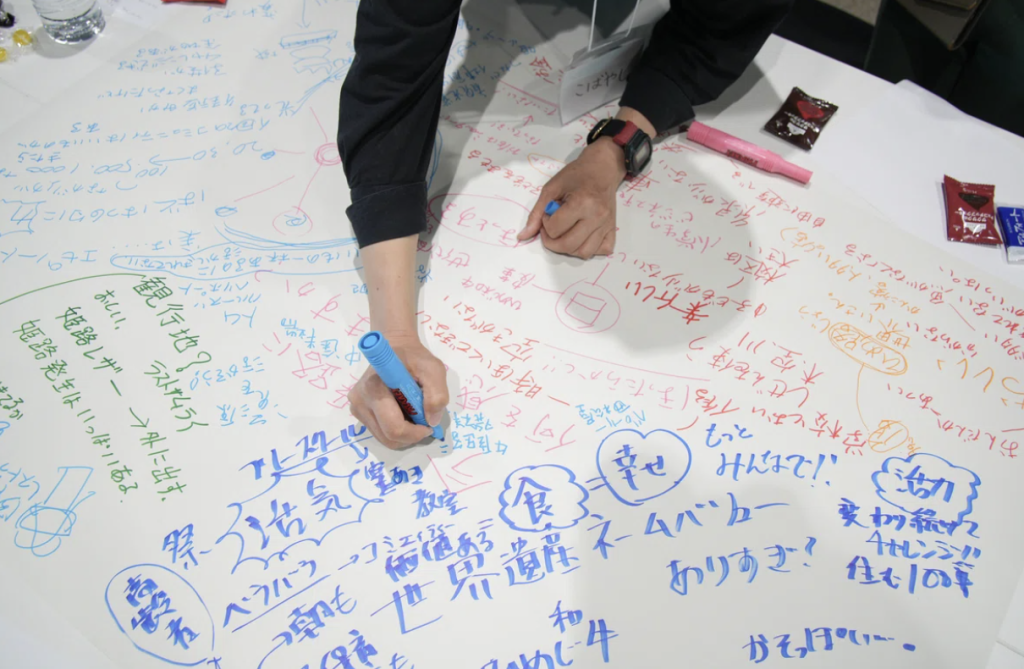

金治 1回目に開催したトークイベントを含め、のべ409名の方が参加されました。「ステップ1」となる第1回から第3回は、市民の皆さんの視点から姫路市の今の魅力や、これから目指す未来像を言葉にして挙げていただきました。

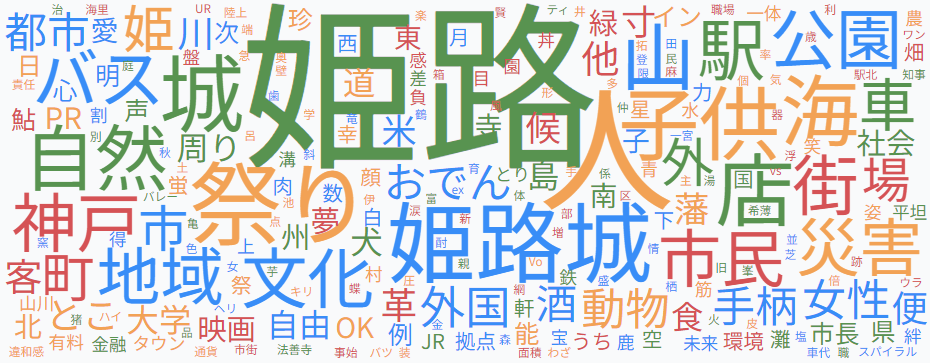

一番強く感じたのは、参加者の方の「姫路愛」です。3回のワークショップで2069件の意見が出ました。たとえば、「姫路城以外の観光地をもっとピックアップしてほしい」「もっと姫路のイベントを外部に発信しましょう!」「住んでいる地域での『ポジション』をつくりましょう!」「若い人たちの盛り上げと古きよき慣習、いいかんじにMIXさせていって下さい!!」といった、自身が住むまちを改めて見つめ直した意見が数多く挙がりました。ポジティブな意見もネガティブな意見もたくさんありましたが、すべての背景に「姫路愛」を感じました。子育て世代から学校の先生、地元企業の方、さらには高校生や大学生の方もご参加くださり、皆さまの表情を拝見していると、私の方が元気をいただいていましたね。

「ステップ1」でアウトプットされた意見を生成AIで分析し、分類を行いました。観光、文化、生活、子育て、産業、地域活動の6カテゴリーに分けられた魅力をもとに、第4回の「ステップ2」ではコンセプトづくりを行いました。そして第5回では、ワークショップのすべての会に参加したコピーライターが作成したブランドメッセージの3案を発表。推薦理由や活用方法を検討しました。

――市民投票はデジタルで行ったということですが?

金治 はい。3つの案から“推し”案を選ぶデジタル投票を約1か月間、実施しました。投票はスマートフォンなどからも投票できるよう、投票フォームを作成して行いました。

結果、2万2425票の投票がありました。その数が人口51万6905人(令和7年7月1日現在)のまちで多いか、少ないかは意見の分かれるところですが、デジタル投票に徹した点は意味のあることだと自負しています。というのも、将来的に人口減少が加速するなか、市役所の職員の数も減少するでしょうから、投票はもちろん生成AIの活用などにより事務的な作業はなるべく簡略化し、限られた人的資源でプロジェクトを進められるよう企画したからです。確かに、紙の投票だと簡易なポストを設置したり、シールを貼ってもらったりして盛り上がりますが、将来を見据えた事業設計を心がけました。全国でも珍しい事例だと思います。

ただ、ワークショップについては対面にこだわりました。オンラインでも会話ができる時代になりましたが、意見交換を活発にするには、直接顔を合わせた人と人とのコミュニケーションのほうが断然有効である判断したからです。体温を感じるアナログ形式のワークショップを重ねたことで、参加者の共感形成につながり、「市外の方に姫路市での居住をすすめたい」という推奨意欲がワークショップの前後で35パーセントも向上したのも、アナログによる一つの成果だと捉えています。

――ちなみに、市民投票の結果、選ばれたのはどんなブランドメッセージでしたか?

金治 「住むほどに“好き”が深まる “姫”のまち」です。

プロジェクトの成果を今後に生かすことが大事。

――市民の方との共創が重要なポイントだったとのことですが、他にもどんな形で共創が行われましたか?

金治 プロジェクト公式のインスタグラムでは、事務局側が発信するだけでなく、市民の方の応援を可視化しました。具体的には、「#住み続けたいひめじ」のハッシュタグを付けて発信された投稿をストーリーズで紹介したり、プロジェクトの広報活動を行ってくださっている企業や団体の方々をフィード投稿で紹介しました。市が一方的に発信するのではなく、市民の皆さまが自発的にプロジェクトを広めてくださったことが大きな成果でしたし、私たちもうれしかったです。

.jpg)

市民の「応援」をプロジェクト公式Instagramにて可視化。

さらに、応援してくださった方の周りの方も応援してくださる、という輪が広がり、投票期間中に市民の有志の方々が自ら企画し、投票を促すイベントを姫路駅前の広場で開催してくださいました。高校生から大人まで35名ほどのボランティアスタッフが幟を立て、チラシを配り、声をかけて投票を促してくださいました。投票者に手渡す協賛品まで企業から募ってくださって、想定外の出来事に驚きました。ここまでのムーブメントになったのは、ひとえに市民の皆さまのお力です。

市民有志が、自主的に投票促進イベントを実施した。

――プロジェクトを応援する「推進チーム」が中心になって、投稿やイベントを行ったのですか?

金治 そうです。推進チームはワークショップに参加された方などから生まれたチームです。当初は数人だったのですが、最終的には22人に増えました。SNSの投稿、駅前のイベントなど、プロジェクトの気運を盛り上げようとさまざまな方法で寄与してくださいました。今はいったん解散しているのですが、令和7年度以降も「住み続けたいひめじ」を目指していくという目標は変わりませんので、ぜひ応援してくださればうれしいです。

――今後、どのように展開されますか?

金治 令和6年度のプロジェクトは終了しましたが、私たちはこの取り組みがゴールではないと考えています。ブランドメッセージとロゴを作って終わりではなく、ワークショップで出されたたくさんのご意見やアンケート調査、それらの成果をどのように生かしていくかが非常に重要ですし、ブランドメッセージとロゴを生かした新たな取り組みを実施したいと考えています。今年度は、ワークショップを機に開設したインスタグラムを用いて、活躍する市民の方をSNSで紹介する事業などを実施する予定です。

姫路への愛着や誇りを少しずつ高めていくことが、若い世代の人たちの転出超過を抑制し、中長期的に人口減少の緩和につながると信じています。

――新たな取り組みに期待しています。今日はありがとうございました。