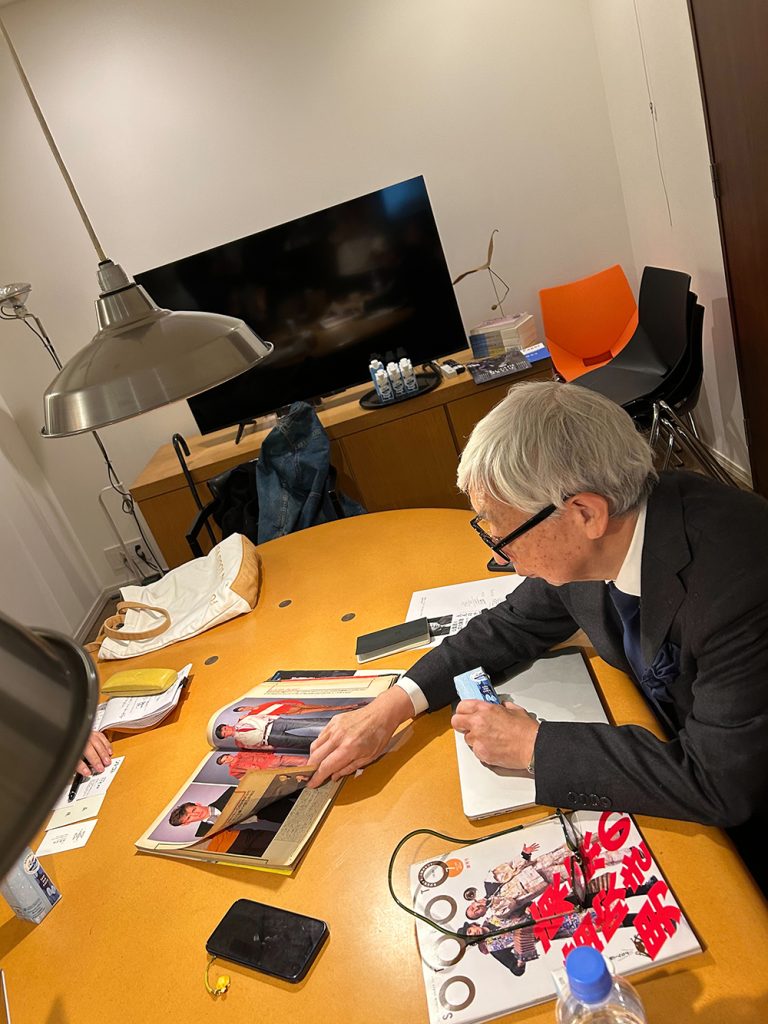

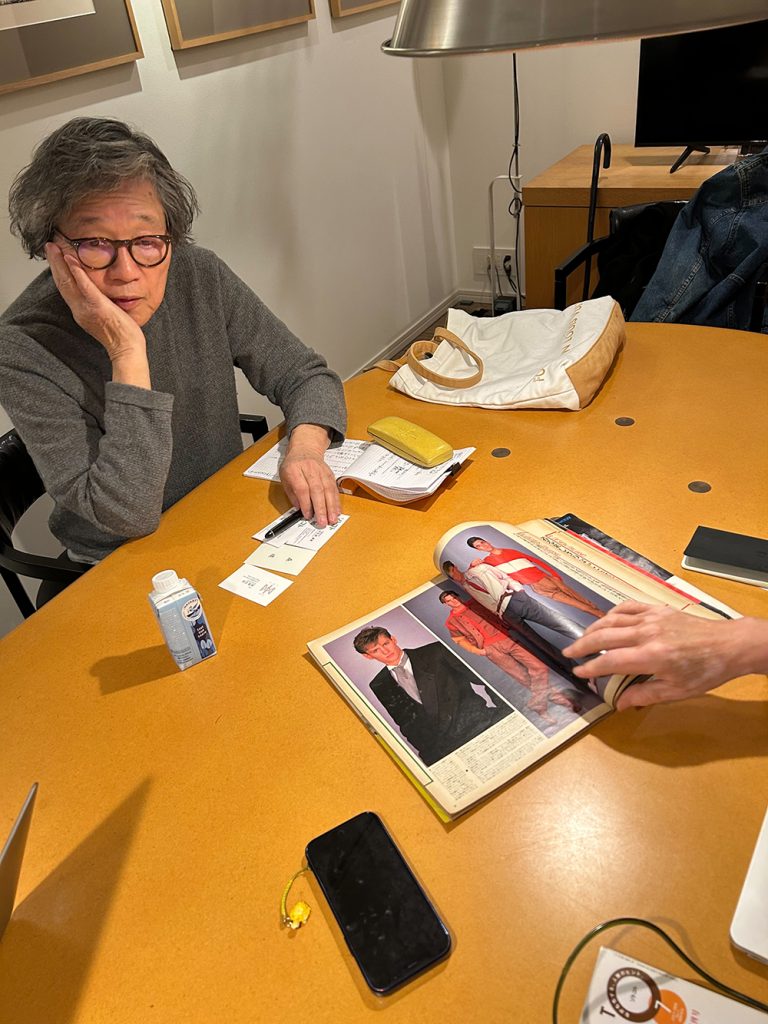

ソトコト総研代表で株式会社IMA代表取締役、そして元西武百貨店社長でもある水野誠一が、セゾンカルチャーを知る著名人と対話する連載企画「セゾンカルチャーってなんだったのか」。お二人目のゲストは、『POPEYE』、『BRUTUS』などの人気雑誌を創刊して編集長を務め、時代とモードのありようを見つめ続けてきた石川さん。セゾンカルチャーのなかでモードを先駆け続けた水野さん。全3回に渡る両氏の対談、その2回目をお届けします。

学生時代に背伸びして買ったものは捨てられない

水野 人がやらないものをいち早くやる西武というのが非常に面白そうだと思ったのは、高校時代ですね。

東京でVANジャケットが最初に登場したのが、西武百貨店と阪急百貨店有楽町店だったんです。伊勢丹も三越も、そんな聞いたことのないブランドは扱えないと目を向けなかった。そういうものに西武と、大阪が来た阪急が飛びついた。VANジャケット創業者の石津謙介が最初に店をもったのは大阪でしたからね。

僕は高校時代に、学校の帰りに池袋西武に行って、VANジャケットに行って、洋服を見て帰るっていうのが唯一の楽しみだったんです。それで西武を知ったわけですよ。だから、西武は他の百貨店と違うんだというのを知っていて、僕はどうしても西武に行きたいと言って、大学のゼミの教授と喧嘩してまで西武へ入社したんです。

石川 僕も今、思い出したんだけど、大学時代のことを。ガールフレンドがいたんですよね。今のかみさんだけど。

彼女が池袋の方に住んでいたので、僕のホームグラウンドは渋谷だったんですけど、ちょこちょこ池袋に行くようになったんです。それで池袋に西武があって。学生だからお金なんかなくて、大した買い物はしない人間だったけど、西武の雰囲気が他の百貨店とはちょっと違うなというのは、なんとなく気が付いていた。

それでよく見ていたんですよ、売り場を。その時にどうしても欲しいセーターが1枚あってね、それが当時のお金でね、1万5000円ぐらいしたんです。新卒の給料が1万8000円の時代ですよ。それでも欲しくてね、その北欧の、胸のところにキレイな編み込みがある青いセーターが。それをね、1か月のバイト代全部使って買ったことがありました。

なんとそのセーター。それをまだ持っているんですよ。23歳の時に買って、今、僕、83歳ですよ!(笑)

水野 60年ものですね。

石川 はい、大好きでね。最近、それ見てつくづく感じた。やっぱり、高くても、いいものはいいんだって。それを今でも感じる商品。そんなセーターがあるのは、西武しかなかった。もちろん全部の店を見たわけじゃないけど、西武にはそういう面白いものがあったんです。西武には誰かいたんですね。そういうものを仕入れる目利きが。

水野 海外で言えば、堤邦子さん。清二さんの妹で、パリに居たんです。もうサンローランであろうがね、クリスチャン・ディオールであろうがあらゆるデザイナーとコンタクトが取れた人です。だから特にヨーロッパの商品は全部彼女が見つけて紹介していましたね。

僕も学生時代に買ったVANジャケットのセーターで、未だにもっているものがありますよ。太い毛糸で編んだセーターです。

石川 捨てられないでしょ。フィッシャーマンセーターみたいな感じかな

水野 そう、石津謙介のアレンジが入っていると思うけれど。やっぱりすごい、この人は天才だなと思いましたね。

最終的にはフツーの人たちが本当のファッションをつくっていく

石川 VANは面白かったですよね。ちょうど高校生ぐらいの時に出てきたのかな。お金もないのに吉祥寺の春木屋あたりによく見にいきましたよ。あの時代のVANを面白がらなかった男ってなんとなく信用できない(笑)。あの面白さに気がつけよと思っちゃう。別にその人を全否定するわけじゃないけどね。

今のファッションについては、水野さんはどう思われますか。

水野 もうファッションそのものに対しても人々の関心が低いですよね。だけど一方で、じゃあモードってなんだろう。ファッションって言葉とモードという言葉があるけれど、モードってのはね、やっぱりその時代その時代にあるわけですよ。そのモードを今まではデザイナーが作っていたんだけれど、前回の榎本さんとの話題で出てきたように、公園通りからストリートファッションっていうのが出てくる。

ストリートファッションというのは、まさにモードです。モードでもあるんだけれど、デザイナーが作ったファッションじゃない。そこに遊ぶ生活者が自ら作ったファッションであるということになってきてた。そのあたりから、いわゆる特殊なデザイナーがリードする時代というのがなくなってきちゃったんですよ。だけど、なんか再びまたそういうのはそこに戻っていくのかな。それは精神世界とかそういうものも関係するかもしれないし、そういう時代というのはまた来る可能性はありますね。

石川 僕はファッション… 流行と言った方がいいかもしれないけれど。それはデザイナーたちだけが作るもんじゃなくて、やっぱり町から生まれてくるっていうことを信じてるんですよ。最終的にはフツーの人たちが本当のファッションをつくっていく。

水野 滑稽なのは、例えばグッチとかバレンシアガとかが、ストリートファッションを真似るだけじゃなくて、その店頭のディスプレイに使ったり、なんかすごい無理してるじゃないですか。あれを見るともうおかしいんだよね。なんでこんなことやるんだろうと思って。滑稽だし、板についてないしね。

ファッションに対してもハングリーさがなくなってきているというのがあるんじゃないですかね。

100色フリースに見たUNIQLOの凄さ

水野 僕はUNIQLOって結構面白いと思うんですよね。

石川 洋服って、惚れ込まなきゃ着る気にならないでしょ。そういう意味で、僕も初期のUNIQLOは支持しましたよ。

初めてフリースを出した頃です。まだUNIQLOがそんなに出店数も多くないのに、フリースで100色、出したんですよ。

すごいことだと思ってね。

そして僕は100色を全部買った。面白いから全部買ったんですよ。それで、仲間たちにプレゼントしました。だって2000円から3000円だしね。そういうことが洒落になったじゃないですか。

今はそういう服じゃなくなっちゃいました。もうデザイナーと組んだりね、無理をするようになっちゃった。だから、オリジナルでやってもらいたいですよね。ジル・サンダーの力を借りたりせずに、純粋なUNIQLOのオリジナルを作んなきゃいけないと思う。もっとUNIQLO高級ラインがあってもいいと思うんですよ。

水野 UNIQLOは他のファストファッションのメーカーとは違いますね。例えばそのファッションデザイナーを起用したり、その100色のフリースというのもそうだけど、やっぱり何か1つの意図を持ってファッションをつくっていこうということをしていますから。これは単に合理的に安いもの作って、世の中を変えていこうということではない。もっとクリエイティブな発想が、実はUNIQLOにある。

例えばUNIQLOが成功したことは、あらゆるブランドが真似してやったわけですよ。だけど、どこも成功してない。UNIQLOしか成功していないんです。それはやはりユニークなものづくりをずっとやってきているからですよね。

ISSEY MIYAKEでデザイナーだった滝沢直己さんが、一時期、UNIQLOにいてクリエイティブディレクターをやっていた。彼の話を聞いても、UNIQLOというのは本当に馬鹿にできない会社であると。彼のキャリアはISSEYのモードから始まったんだけど、UNIQLOでの経験はとても重要だったと言っています。

石川 意外な人がUNIQLOを着てたりしますよね。

水野 香港で、アルマーニの日本の社長をやっていたヤコブ・マイヤーさんという友人と出会ったときに、その彼は、当然ジャケットはアルマーニを着ているわけだけど、下に着ているポロシャツはどうもアルマーニじゃないと思ったから「どこのシャツですか」と聞いたら「これはUNIQLOだ」と言うんですよ。UNIQLOのシャツは10回洗濯してもびくともしない、と。

つまり、UNIQLOのシャツの堅牢度やシンプルなデザインにアルマーニは勝てないと言うわけ。

石川 確かに丈夫ですよね。

価格が安いことはアドバンテージにはならない

水野 ファストファッションで、ひとつ重要なテーマになるのが、安価ということですね。安いからどんどん使い捨てるという発想になっていく。

UNIQLOに匹敵するセゾンのブランドとしてはMUJIがあるんだけど、MUJIの商品も品質が良いから、何年でも着ようと思ったら着られる。UNIQLOもそうですよね。何年でも着られるということは、安くないUNIQLOとか安くないMUJIを、そろそろ狙っていかないとこれからはダメなんじゃないかと、僕は思うんですよね。価格が安いということが、アドバンテージになるのかっていうと、そうじゃないんじゃないかと。

石川 それは確かにあるなあ。カシミアのセーターが1万円を切るとかね。

水野 我々のさっきのセーターの話じゃないけどね、その当時、1万6000円のセーターを60年も着ているというような話は、すごく重要な価値があるということにそろそろ頭を切り替えていったほうが良いんじゃないかな。

実際、今の消費形態は地球環境もメタメタにしちゃう。毎年10億着もの服が一度も袖を通さない状態で捨てられてるそうだし。そういうことを考える上でも、価格の問題は見直したほうがいい。

石川 やっぱり高くても価値がある、高いなりの価値というものを大事にしたいですね。そういうものをUNIQLOやMUJIから出すことにまた意味があると思いますし。

水野 UNIQLOあたりには、そういうことに挑戦してもらいたいですね。

石川 POPEYEの編集長だった木下君が柳井さんに引っ張られて行った。柳井さん、さすがだなと思う。

水野 アメリカでブルーミングデールのクリエイティブディレクターをやってたり、ACE HOTELも手掛けていたジョン・ジェイも今、UNIQLOのクリエイティブディレクターですからね。そういう人間を入れているというのが、柳井さんの宝ですね。木下さんという人もできる人でしょう。

石川 木下くんは、ちょっと低迷してた『POPEYE』を盛り上げた男なんですよ。彼が何をやったかっていうと、僕たちが作った初期の『POPEYE』を、再び蘇らせたんです。「シティボーイ」という言葉をまたリバイバルさせたり。創刊の頃を意識してリニューアルしたんです。それが大当たりして。

水野 やっぱり古きを訪ね、新しきを知るだね。温故知新。

石川 僕もそれはキーワードだと思うな。解決策はね、過去にありますよ。

水野 日本の企業ってのは、ほとんどの会社が近代化をやってきた。パッケージを新しくするとか、デザインを変えるんだけど、現代化ということをできた企業は意外とないんです。でもある意味、UNIQLOはここから現代化を目指す可能性ってあるんじゃないかな。

石川 まだまだ変わりようがありますね。

水野 ルネッサンスですよ。これは。大きくなくていいんですよ。小さなルネッサンスがたくさん起こると面白くなると思いますね。

構成:森綾 http://moriaya.jp/