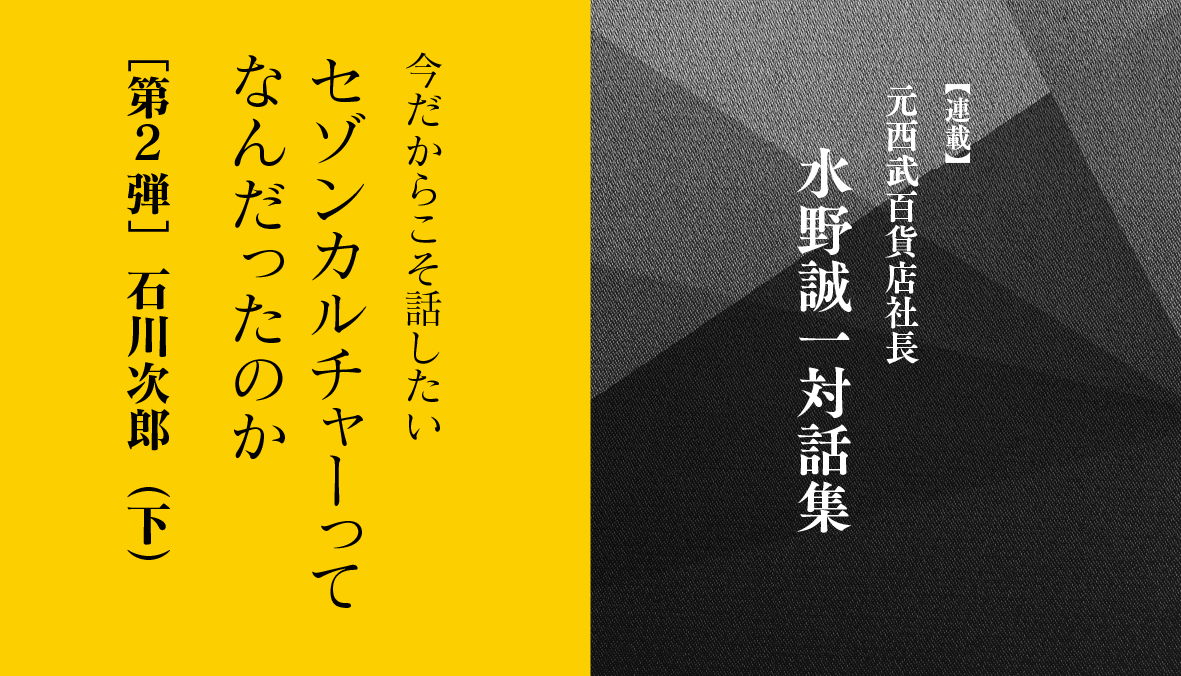

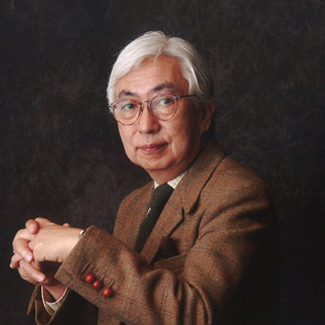

ソトコト総研代表で株式会社IMA代表取締役、そして元西武百貨店社長でもある水野誠一が、セゾンカルチャーを知る著名人と対話する連載企画「セゾンカルチャーってなんだったのか」。お二人目のゲストは、編集者の石川次郎さん。『POPEYE』、『BRUTUS』などの創刊から編集長を務めた石川さんと、セゾンカルチャーの根幹に居続けた水野さん。海外での経験を仕事に活かしてきたお二人が今行くべき場所とは。全3回に渡る両氏の対談、その締めくくりをお届けします。

海外渡航へのハングリーな気持ちは何処に

水野 次郎さんと僕の共通点に、旅というのがありますね。

石川 そうですね。僕の場合、仕事が遊びの延長線上に、旅があります。しかも海外です。僕は1964年に大学を卒業したんですが、この年がすごい年だった。東京オリンピックもあり、東海道新幹線も走った。それよりも何よりも僕が一番興味をもったのは、海外旅行が自由化されたことでした。

それまで、日本人は基本的に外国にいっちゃいけないという時代がずっと続いていた。それが、まず外貨を使っていいという法律ができたんです。僕はその新聞記事を読んで、海外旅行に関する仕事がやりたいと思いました。誤解を恐れずに言うと、仕事っていうのは遊びじゃなきゃ嫌だと思ってたんですよ。というのは、自分の性格から言って面白くなきゃ絶対務まらないだろうと。

だから周りの連中がね、銀行とか証券会社とかに就職を決めていくのが不思議でしょうがなかった。就職活動を始めたのは大学4年生の夏休みの後だったけど、そこに海外旅行の会社が残っていたんですよ。2年間、勤めて、お客さんをアテンドするだけなのでつまらなくて辞めたんですが、出版社に移ってから、取材で海外へ行くようになって、想いは達成できましたね。

水野 僕は大学3年のとき、イギリスに留学したんですね。その時も外貨が大変でした。1ドル360円、1ポンド1080円だったかな。まず外貨持ち出しの枠をもらうのが大変。それで苦労して行ってみたら、その間にデバリエーションになって、1ポンド800円ぐらいに下がったんですね。

ところが、その間、お金の取引が全然できなくなった。その後、親父が病気になって帰ってこいということになったんですが。今みたいにどんどん自由に海外に行けるという時代が来るとは夢にも思えなかった。

石川 一生に一度、外国に行けるかなみたいな感じだったですよね。1990年頃に、国がテンミリオン計画とかいって1000万人外国に行かせようという施策を出した。もはや誰でも行けるようになりましたが、今の若い人はあんまり行かないようですね。

水野 もったいない。逆に言うと、当たり前に誰でもいつでも行けるという気持ちの方が強くなっちゃったのかな。昔のように憧れなくなった。つまり、これもハングリー精神がなくなっちゃったってことなんですよ。

石川 我々の若い頃はそれでもハングリー精神ありましたよね。『兼高かおる世界の旅』を観て、この人はすごいなあと思っていました。

インターネットの反作用として、自然の中での生き方に戻る時代へ

水野 ユニークな生き方がいいと思うけど、今の若者たちは他の人と一緒じゃなきゃ嫌なのかなあ。

石川 ただ僕はね、今の若者たちのSNSへの投稿を見ていると、けっこう、反作用が起こるんじゃないかという気がするんですよ。というのは、インターネットというわけのわからないものが出てきて、僕も使ってはいるけれど、全然本格的には入っていけないんですよね、あの世界には。

ただ、やっぱり無視はできない。で、なんとなく肌に合わないというのは僕はあるんだけど、僕の孫を見てると、幼少のときからコンピューターになじんでいるんですよね。もう人間が違うんだっていうことは認めざるを得ないと思うし、それを逆に言うと、古くからものが彼らにとっては新しく見えるんじゃないか。

例えばレコード盤が「こんなの見たことない」と若い人に人気になったり。それはレコード盤に逆に新しいものを感じているわけだから、一種の反作用だと思うんです。

水野 そこでも温故知新が起こっているのですね。

石川 そうですよ。やっぱりルネッサンス。中学校の頃習ったことだけど、ルネッサンスの時代には発明が3つあった。活版印刷、羅針盤、火薬。これが三大発明だった。

当時の人にとってはもう驚愕の発明でしょう。印刷によって本や新聞が出て、羅針盤によって旅ができるようになって。火薬は戦争につながってしまったけれど。13世紀ごろから始まるルネッサンスで、人は何をやったかというと、むしろ昔に戻った。文芸復興です。ギリシャ、ローマの時代を気にし始めた。当時としてはテクノロジーの反対側へ行ったんですよね。

いま、地球上で起こってる、このインターネットから始まったこのデジタル時代も、そういう反作用は起こりうる大事件だと思うんですよ。少しずつそういうことが見えてる感じが僕にはする。

水野 最近、縄文が人気ですよね。単に古ければいいというものじゃなくて、縄文時代の人間の生き方、あるいは自然の中での生き方っていうことを考えた時に、やっぱりそこに戻らざるを得ない状況ってのは、ひょっとしたらもうすぐ来るかもしれないですよ。

例えば彗星が落ちるとか、超度級の地震が起きるとか、いろんな説が出ている。なかには天文学的な話もあってそれはどういうことが起きるのかわからないけれど、少なくとも二十世紀から続く文明的発展が、一度そこで止まることは十分にあるんだよね。 本当に暮らしが縄文まで戻る可能性がある。実際に現実そうなるかという確率は別として、縄文時代の暮らしまで発想を戻していくぐらいのことが、やっぱり必要かもしれないっていうこと、僕はなんとなく本能的に感じるんです。

行き着く先はベトナム!? もう一度長い1日を

水野 旅の話に戻りますが、次郎さんは毎年ベトナムへ行ってたんですって?

石川 はい。もう約30年間、年末に年越しをベトナムでするようになったら、みんなが面白がって参加してきてね。多い時にはは20数人もの仲間たちと、大晦日から新年を祝いました。おせち料理を持ち寄って。僕は毎年お餅と海苔なんだけど、人によっちゃゴルフバッグの中に伊達巻き卵を入れてきたり(笑)。

水野 ベトナムとは最初はどういうご縁があったんですか。

石川 30年ぐらい前に初めて行ったらすごく面白くて、元気のいい国で。それに現地に住んでいるフランス人が雑貨で面白いもの作るようになったから。ベトナム雑貨が話題になったけど、あれ全部フランス人が陰にいたんです。

デザインが良くなっておしゃれになった。クオリティも良くなって、それで刺繍なんかも現地のおばさんを指導してるのは、全部フランス人です。そういう人たちと僕は知り合ったんですよ。

水野 実は去年、ベトナムに久しぶりに行ったんです。というのは、そろそろ日本を離れて移住しようかと思っていて、それで、タイかベトナムかなと思って、両方へ行ってみたんですよ。そうしたら、ベトナムにかなり引き寄せられるというか、ちょっと感じててね。特に海寄りのダナンというところがよかった。

石川 ベトナムはいいですよ。人がいいし、優しい。それとビジネスをやるにしても、まだまだチャンスがある気がします。 ホーチミンのレタントンという日本人街の裏通りで夫婦だけで一生懸命やっていた。ピザ屋さんがあったんですね。

ピザにはチーズが必要でしょう?モッツアレラチーズ。それを自分たちで作りたいと思ったらしく、見まわすと、水田にいるのは水牛ばかりじゃないかと。試行錯誤して、すごくいいモッツアレラチーズをつくった。店はどんどん大きくなって、なんと、この間、麻布台ヒルズにまで出店しました。そこはダナンにも2軒ありますよ。

水野 ダナンはいいですよ。僕はホーチミンとか、あの辺あんまり興味がなくて。

石川 ビジネスをするなら、ホーチミンですけどね。

水野 うん、そうですね。今回もいわゆるホテルには一切泊まらず、Airbnbで一軒家を借りました。1週間借りたかったけど、2日しか空いてなくて。新しくてモダンな建物ですけど、水田のなかに1軒だけ建っているんですよ。

石川 町から離れてるとこがいいんですね、水野さん。

水野 ネットでタクシーをどこでも呼べて安い。だから全く不便じゃないし。今度は次郎さんと行きたいな。

石川 面白くなきゃ仕事じゃない、と思ってここまできた二人が、今、ベトナムというのはちょっと面白いですね。

水野 また長い1日を楽しみたいね。

構成:森綾 http://moriaya.jp/