大量生産大量消費型というビジネスは、資本主義社会ではそこここに見受けられる。

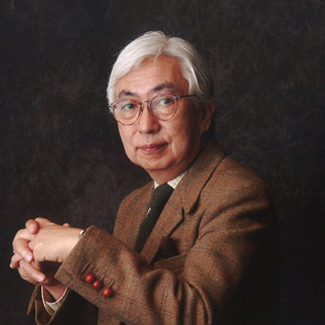

エシカル・ディレクターの坂口真生は今「サステナブル・ツーリズム」や「エシカル・コンビニ」について概念をアップ・デートし続けている。

サステナブルから、リジェネラティブへ。 「Think the earth」理事長でもある水野誠一との対話は、その具体的な新しいあり方にまで及ぶ。

サスティナブルからリジェナラティブへの意味

水野 坂口さんの最新の仕事について伺いたいですね。

サステナブル・ツーリズムというのは面白そうですね。

坂口 僕は去年、国連が主導で始めた国際的機関である「グローバル・サステナブル・ツーリズム協議会」の研修を受けて、プロフェッショナル証書を取得したんです。

そこで学んだのは、サステナブル・ツーリズムの考え方というものは、世界的にすでに確立されたものであるということでした。

さらに、日本でサステナブルをさらに深化した言葉として出てるのは「リジェネラティブ」という言葉なんです。

パタゴニアなどは以前から提唱しているキーワードですね。リジェネラティブは、regenerative。再生させる、復活させるという意味です。

「リジェネラティブ・ツーリズム」っていう言い方が一番最新だというふうに思っていて、サステナブル=「持続可能」よりも、もっと新しいものへと再生させていくという考え方ですね。

水野 具体的にそれがどんな旅になっていくのですか。

坂口 リジェネラティブ・ツーリズムの考え方でいくと、旅行者が各地に行きながら、その来たエネルギーを生かしていく。

例えば、自転車を漕いだらそれが電気エネルギーになるのと似たような感じで、旅に来た人たちも一緒に手の足りないところで何らかの仕事をするとか。それ自体が体験になって、仕事にもなって、旅の価値になるというような。

世界中で、結構そういう企画事例があるんです。

日本でも最近、こんな事例があります。沖縄のやんばるの公園で、夜、見回らなきゃいけない仕事があるのだけれど、人手が足りない。そこでそれを逆手にとってツアーにして、観光客も懐中電灯を持って一緒に行く。それを労働力に借りたら、意外と流行ってたり。

いろいろアイデアはあると思うんです。職人たちがやってるのを見ているだけではなく、例えば簡単な作業なら作ってもらってそれを売らせたり。そういうインボルブメント型、もあると思います。

もっともっとそういう風にコンテンツ寄りのことを僕らは考えていけばいい。

水野 それはいろいろとありそうですね。これまでのツーリズムのアクティビティとは明らかに違う。

坂口 今までのツーリズムっていうのは、事業者と旅行者のためのものだったんです。

つまり、観光客と事業者。ツーリズム会社のためのものだったんです。ツーリズム自体がパッケージされていて、どこかに行くというと、ツアーにお任せみたいな感じゃないですか。

旅行代理店に行って、勧められたメニューの通りに旅行する。お客様とツーリズム会社の為だけのものなんですね。

でも、サステナブル・ツーリズムは地域のため、地域の文化とそこに住む人のためのものなんですよね。

お客様と事業者のための古いツーリズムから、その地域の人と地域の文化のためになる、そこにお金と労働力が落ちる新しいツーリズムへ。これがサステナブル・ツーリズムなんですよ。

そういうふうに意識チャンネルを変えるだけで、自治体や旅行業者が地域で観光客を迎えるときの企画の作り方は全然変わってくるんですよね。全然自分たちのためにしちゃっていいっていう。

その考え方がないと「今はこういうものが流行ってるから」って全然地元と関係ないものを集めちゃったり。どこにでもあるような商品を並べても、それは求められてないじゃないですか。リテラシーの高い旅行者たちは、日本人も知らないような物を探して、ちゃんとお金を落としてくという人たちがいる。

一方で、大量生産大量消費型のツーリズムもまだあります。そちらばかり見ている人も多くて、サステナブル・ツーリズムの存在や考え方があることすら知らない人の方が大多数のような気がします。

エシカルとは「やさしい選択」である

水野 サステナブル・ツーリズム、さらにリジェネラティブ・ツーリズムというのは、すごく旬な話題ですね。そして、ものを売る話とも通じます。

質の高いツーリズムを作っていくと面白いですね。一歩一歩踏み込む、その作り方も含めて。まだまだ今の人間の生き方って、変えていける余地がありますね。

考えるというのは、ポテンシャルがあるということだから。

そもそもね、坂口さんはエシカルというものに、なぜ興味をもったんですか。

坂口 「エシカル」とは何かと言われたときに、僕は「 やさしい選択」とひと言で言っているんです。

単純に我々は毎瞬一瞬の選択をして生きています。今も右足から行くのか、左足から行くのか、これを食べるのか、これを手に取るのかという選択が常にある。それが「やさしいかどうか」ということが、結局、世の中を変えていくということなんです。

水野 やさしい選択。いい言葉ですね。

坂口 先日、ローマ教皇選挙があったじゃないですか。お亡くなりになったフランシスコ教皇は本当にいい言葉をたくさん残してるんですね。ああいう献身的な心と、犠牲や福祉の世界と、ビジネスの世界をどう結びつけたらいいのかというのが、僕の中では、小さい頃から葛藤がありました。

それは両親共に福祉に携わる環境の中で育ったことにも影響を受けていると思います。そういうなかで、僕はアメリカにかぶれてアメリカでファッションとか音楽ビジネスをやってきました。

そしてその先にあったのがソーシャル・ビジネス。いわゆるビジネスをしながら、社会を良くしたり、環境改善につなげるということを両立できるということ。それがエシカルという言葉に出会った時に一種の啓示を受けたというか、僕はもうこれをやるために生まれてきたんだ、みたいな気持ちになったんです。そこからエシカル一本でやっていこうっていうと。

水野さんはエシカルより前に、環境について運動をされていましたよね。

水野 エシカルという言葉を聞いたのは、坂口さんと出会った2011年ですが、その前はサステナブル、と言っていましたね。

僕も人が持続可能に人らしく生きていくことは、ずっと考え続けていました。2001年に「Think the earth」を立ち上げたのも、地球について1日に 1分でもいいから考えようという想いからでした。

僕のところへ話をもってきたのは上田壮一君で、 その彼が、「アースウォッチ」というのを作りたいという話になって。時計の中に、地球があって、その地球儀が回る時計。それをなんとか製品にしたいっていう相談から始まって、SEIKOの服部純一さんをかなり説得して作りました。

それはシンボリックな製品なんだけど、地球というのは、こういうふうに回っているんだなっていうこともわかるしね。時計を見るたびに、地球のことを考えますしね。

最初は名もなき社団だったんだけど、環境問題で立ち上げた社団としてはかなり早い方だったかもしれません。僕が理事長で、当初、坂本龍一さんも理事に入ってくれていたし、マイクロソフトの古川享さんは今も理事をしてくれています。

約4半世紀続けてこられた原点は、百貨店時代から、大量生産、大量消費の罪の意識というのはありましたから。

人にとってコンビニエンスかどうかを追求するコンビニを

水野 今、やりたい仕事、手がけている仕事について伺いたいですね。いくつかあるとは思いますが。

坂口 はい。まだ言えないこともあるのですが(笑)。

エシカル・コンビニ、というのはもうちょっとアップデートさせたいですね。

水野 面白いネーミングではあるけど。コンビニエンストアっていうのは、使い捨てのイメージでは環境に害を与えている面もあるけど、何でも近場で買える利便性はエシカルだし、どうなんだろうねって、ずいぶん議論したね。

坂口 エシカル・コンビニは、ちょうどコロナの時、 2020年ぐらいに、もともと考えとしてはあったものを形にしてみたという感じで、リアルショップ+ECショップが立ち上がりました。

もちろん、僕も水野さんと同じく、コンビニは資本主義社会の象徴、効率至上主義の象徴だと思っていました。

でも、アンチテーゼとして「エシカル」という言葉をつけて、そこには選りすぐりのものがあるという安心感と、それをコンビニエンスにやってくるという考え方でできないかと。

それがこの春、 ウェブ・ショップも含めて、最初の段階が1回終了したんですよ。

それでも、他の企業がそれを見ていてくれて、その考えかたや名前がキャッチーだと言ってくれているんですね。

それで僕としては「エシカル・コンビニ」は、概念をもう少しアップデートさせたりしたいと思っているんです。柔軟にどんな形にもなるようにやっていくのは、ありかなと思っています。

まさにそのアンチテーゼとして。

水野 オリジナル商品までやれば、意味があるかもしれませんね。捨てるものもあるけど、絶対にゴミにはならないとか。

坂口 効率重視だったからこそ、POSシステムなどは今の機能になったんですけど。一方で、そぎ落としてしまった価値がある部分も結構多くて、例えば接客の部分です。

もともとの町の中の八百屋や果物屋とかで、そこのおばさんとかと毎日、その時々に顔を合わせて「元気?」「今日何入ってるの」といったコミュニケーションをしたりするでしょう。それは生存確認とか、そういう意味も昔はあったはずなんですけど。コンビニの場合は効率が優先なんで、今どっちかというと無人化の方向ですよね。

いかに人を減らすか、そして商品は画一的サイズによって並べやすい方が良いし、長くもった方が長く売れるということが最優先の考え方になる。

人の健康よりも、保存が長く持つ方を優先するっていうことが基本になっている。

だから、それは優先度が違うんですよね。

文化とか人の健康よりも、効率が先に来て、商売として発展してしまっている。

そうなるとコンビニエンスという意味も、クエスチョンの部分も多々ありますよね。

水野 お客様にとって、人にとって、コンビニエンスであるかどうかを徹底的に重視したらいいんですよ。事業モデルとしてもコンビニエンスになっていますからね。

百貨店が中途半端なのは、電車に乗って買い物に行くという時間が無駄じゃないか。そういう利便さから言うと、コンビニエンス・ストアというのは最高でしょう。

コンビニになら徹底して人にとって便利だということを追求したらいい。

荷物を預かるとか、公共の書類が取れるとか、ああいうのは、大いにいいわけですよ。

無駄なエネルギーがいらない。だけど、コンビニだからといって質的にとんでもないものを売るなよなっていうことだけはちゃんと守られて、健康にいいサステナブルなものを扱いなさいということさえ、実現できればいいんじゃないかな。 何を優先させるのかという、ね。坂口さんの言う「やさしい選択」は、やっぱりここでもキーワードですね。

対話を終えて

真生さんと話していると、いつもなんらかのヒントをもらえる。

今回のヒントの一つは、沖縄ヤンバルの夜警の話。

現在、ユネスコの世界遺産に認定されたヤンバル地区の外縁に5つ星ホテルを建てるプロジェクトを進めているのだが、5つ星ホテルだからといって、ラグジュアリー性追求だけではなく、夜の見回りツアーに参加して、世界遺産を守ることに自ら貢献するという考え方自体が、まさに新時代のエシカル・ラグジュアリーなのかもしれない。早速検討させていただこうと思っている。

真生さん、これからも一緒にエシカルを追求していきましょう!

撮影 谷口大輔 Instagram:@tanig_ph

構成:森綾 http://moriaya.jp/