「地震だ!逃げろ!」そんな時、子どもたちはどうすればいい? そんなときに使う合言葉「おかし」が、現在は「おかしもち」に進化しています。阪神淡路大震災後に生まれた、避難訓練の標語を紐解きます。

「おかしもち」って知ってる?

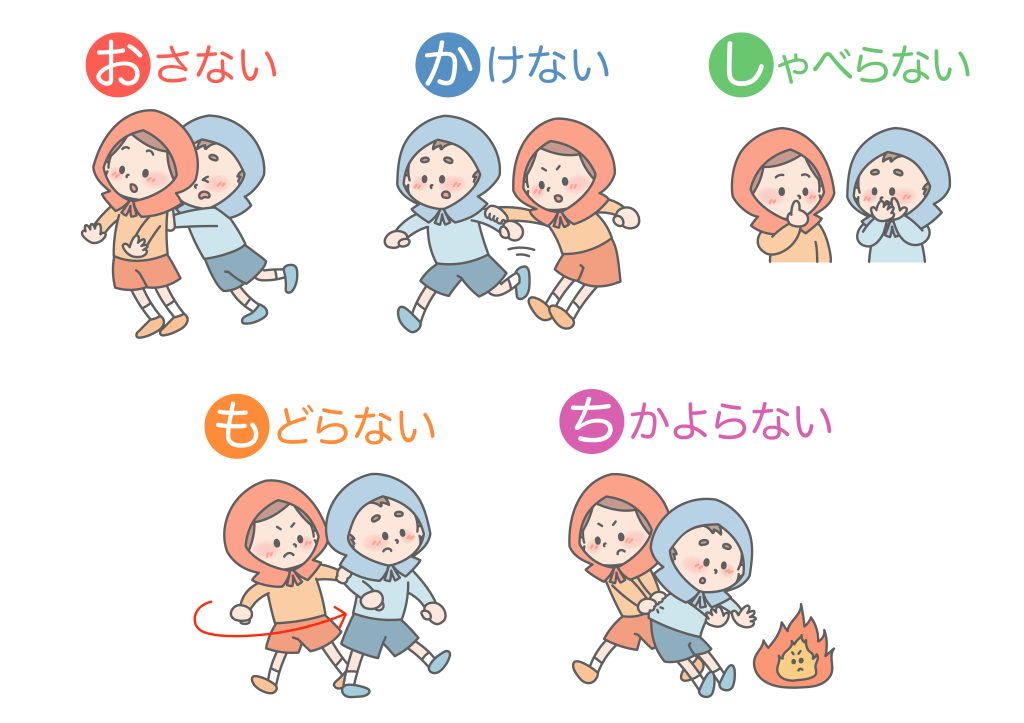

災害時に命を守る5つの約束 「おかしもち」。この可愛らしい響きの言葉が、実は地震や洪水などの災害時に、子どもたちの命を守るための重要な5つの約束事をまとめた合言葉なのです。

- おさない…周りの人を押さない

- かけない…走らない

- しゃべらない…喋らない

- もどらない…戻らない

- ちかづかない…近づかない

発端は阪神・淡路大震災。

1995年1月17日、阪神・淡路大震災が発生。甚大な被害が出ました。

その後、消防庁は、子どもたちに覚えてほしい災害時の対応として避難訓練用の標語を策定しました。それが、「お(押さない)」「か(駆けない)」または「は(走らない)」「し(喋らない)」の頭文字をつなげた「おかし」または「おはし」です。教育指導ガイドラインにも掲載され、全国に広がりました。

その後、「も(戻らない)」が加わり、現在はさらに「ち(近づかない)」を加えた「おかしもち」が推奨されています。また小学校によっては、避難の際に低学年優先という意味を込めて、「ち」の代わりに「て(低学年優先)」を加えて「おはしもて」を標語として採用しているところもあるようです。

家庭でも実践できる「おかしもち」。

家庭でも、この「おかしもち」のルールを家族みんなで共有し、具体的な行動を話し合ってみてはいかがでしょうか。例えば「駆けない」では、ぐらっと揺れたらまずテーブルの下に隠れて身を守る「ダンゴムシポーズ」をやってみるなど、実際の災害を想定してシミュレーションしてみることもおすすめです。

災害はいつ起こるかわかりません。日頃から防災意識を高めるきっかけとして、「おかしもち」を活用しましょう。

写真提供:神戸市