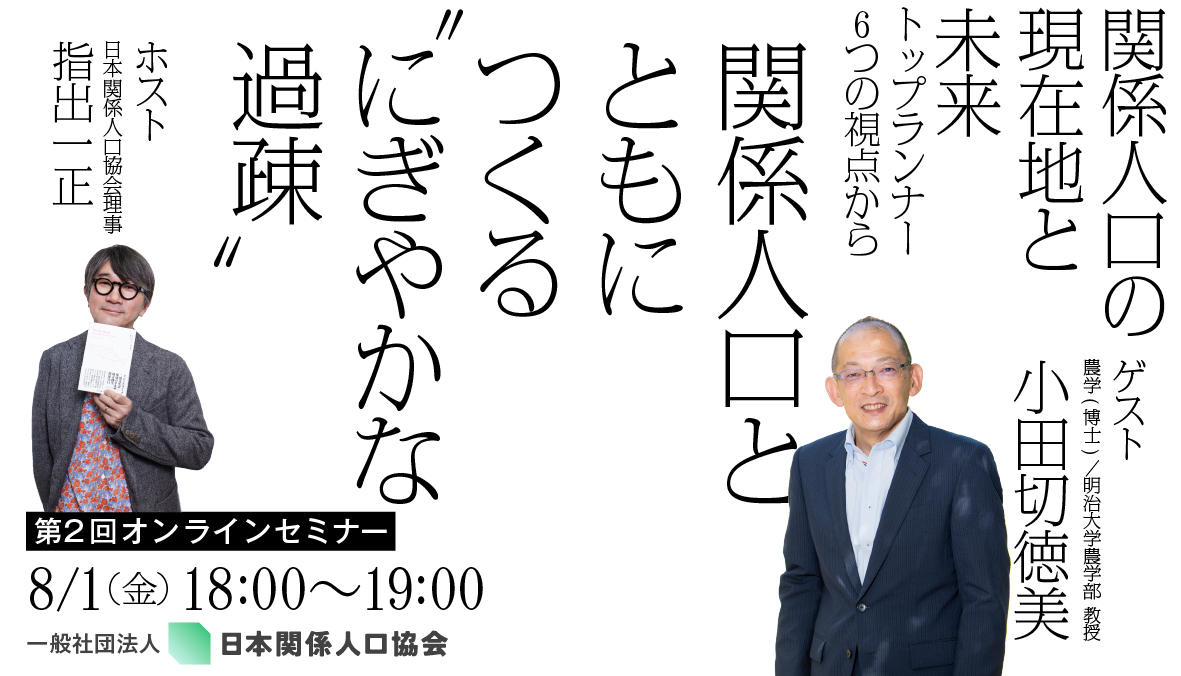

2025年8月7日(木)、日本関係人口協会の第2回オンラインセミナーを開催。ゲストは小田切徳美氏(明治大学農学部教授)。小田切氏は農村政策論の専門家として、関係人口という言葉をいち早く提唱してきた第一人者です。

今回は小田切徳美氏の講演と、同協会理事の指出一正とのクロストークで構成。まず、「にぎやかな過疎」という新しい地域のあり方について、お話しをいただきました。

関係人口の定義と現状を読み解く

1. オープンイノベーション的な関係人口

「関係人口は定住人口でも交流人口でもない」という定義について、学会からは「厳密な定義ではない」との批判もあるそう。しかし小田切氏は「むしろそれでいい」と言い切ります。日々新しい形態が生まれている関係人口を、あえて柔軟に捉えることに意味があるというのです。

2. 実は3大都市圏の2割が関係人口

2020年の国交省調査によると、3大都市圏の18歳以上人口の約2割(861万人)が特定の地域を繰り返し訪れる関係人口。そのうち地域プロジェクトの裏方として活動する人は300万人、農山漁村に関わる人は44万人という数字が明らかになりました。

44万人を全国の集落数で割ると、1集落あたり3〜4人の裏方さんがいる計算に。ただし分布は「マダラ状」で、関係人口が集まる地域とそうでない地域の差が大きいのが現実です。

3. 階段は登るためだけではない

「関わりの階段」という考え方が印象的でした。関心と関与の度合いで関係人口を位置づけるこの図式で、小田切氏は「階段は必ずしも登るためだけのものじゃない」と指摘。明治大学の新校舎にある「ベンチ階段」を例に、座って滞留する場所としての階段もあっていいという新しい視点を示していただきました。

移住を前提としない関係人口、特定の段階で循環する人、関心だけを高める人など、多様なパターンがあることを認めることが大切だというメッセージです。

見えない、離れやすい、混ざらない〜3つの課題

1. 見えない→ふるさと住民登録で見える化

関係人口の最大の課題は「見えない」こと。2025年から始まる「ふるさと住民登録」制度に期待が寄せられています。ふるさと納税についても、返礼品をもらって終わりではなく、そこから関係を深めていく仕組みが必要だという指摘も。「カニや牛肉が届いて食べた後、無関係化してしまっている」という表現が妙にリアルでした。

2. 離れやすい→関心の持続を

関係人口は段階的に離れるのではなく「一挙に離れてしまう」ことが多いという調査結果は意外でした。ライフイベントで関与はできなくなっても、関心だけは持ち続けられる「平行移動」の仕組みが必要だといいます。

3. 混ざらない→ごちゃ混ぜの場づくり

そもそも地域内で世代間が分離していると、関係人口だけが混ざるのは無理な話。広島県三次市の「ごちゃ混ぜ食堂」のように、まず地域の3世代が混ざる場を作り、そこに関係人口も自然に入っていける環境づくりが大切です。

賑やかな過疎という希望

村格差の実態

約800の過疎市町村をプロットすると、人口規模が小さくても社会増を実現している「にぎやかな過疎」と呼べる地域が存在することが分かりました。その差を生むのは「面白い人・面白い場所・面白い場面」があるかどうか。地域づくりが始まり、そこに関係人口が混ざることで、さらに面白くなるという好循環が生まれている地域が「にぎやかな過疎」なのです。

「前向きの人の地域と愚痴の人の地域」という表現に、小田切氏自身も「悪口が過ぎるでしょうか」と苦笑い。でも、この率直な表現が現実を的確に表しています。

クロストークでの気づき

横展開より場面集を

「なぜ成功事例が横展開しないのか」という指出の問いに、小田切氏は「そもそも地域づくりは横展開しないもの」とバッサリ。必要なのは「何をしたか(What)」ではなく「どうしたか(How)」を共有する「場面集」。つまづいた時にどう立ち上がったか、そのプロセスの共有こそが大切だという考え方は新鮮でした。

日之影町の発見

小田切氏自身が壁塗りプロジェクトに参加して「わずか25分でリタイア」したという日之影町のエピソードが印象的。そこで見たのは、赤ちゃんを抱えた女性や移住したばかりの人が、助ける・助けられるという関係ではなく「仲間」として参加している姿でした。

ゲストへの共通質問。3つの問いへの回答

Q.小田切先生にとって「関係人口」とは?

A.「自分自身のこと。関係人口という言葉ができて、ああ自分のことだ、学生たちのことだと気づいた」

Q.なぜ今、関係人口が必要?

A.「地域には賑やかな過疎を作るキーパーソンとして。社会には分断に橋をかける存在として」

Q.関係人口が広がった先の未来は?

A.「関係人口という言葉がなくなる社会。みんなが当たり前に関係人口的な生き方をしているから、わざわざ名前をつける必要がなくなる」

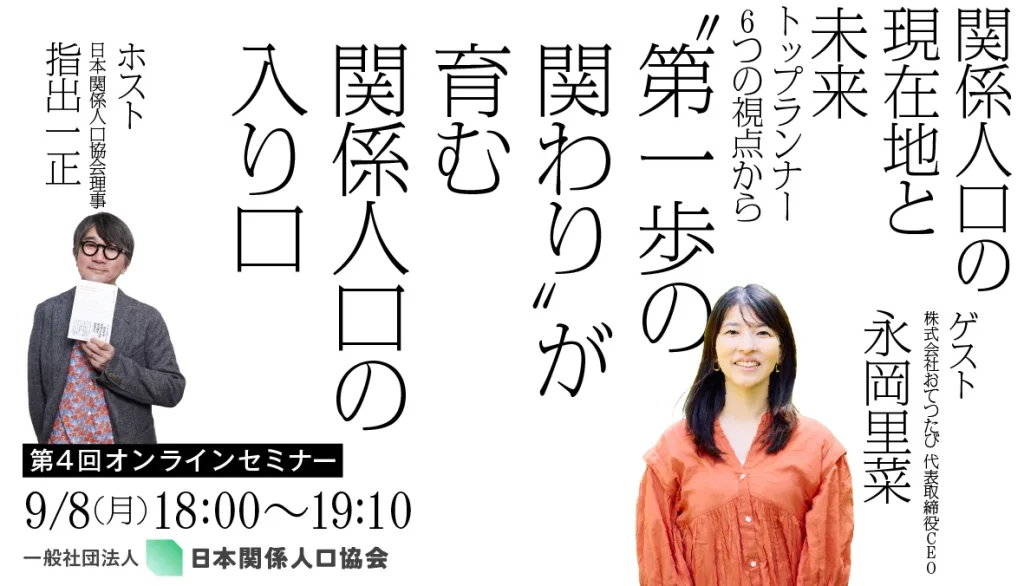

第4回オンラインセミナー

日本関係人口協会では、今後もさまざまなゲストをお招きしセミナーを開催していきます。次回は9月8日(月)18時から、株式会社おてつたびのCEO 永岡里菜さんをゲストに迎えて開催予定です。

第3回セミナー詳細:https://sotokoto-online.jp/learning/26352

まとめ

関係人口の提唱者である小田切氏から直接話を聞けた貴重な機会でした。「にぎやかな過疎」という希望に満ちた概念、「階段は座るためにもある」という柔軟な発想、「関係人口という言葉がなくなる未来」という逆説的なビジョン。どれも関係人口の本質を突いた、心に残るメッセージでした。

▼ 今後のセミナーの予定

第4回:9月8日(月)永岡里菜さん(株式会社おてつたび 代表取締役CEO)

第5回:10月15日(水)田中輝美さん(島根県立大学准教授)

第6回:11月10日(月)山崎亮さん(株式会社studio-L代表取締役/コミュニティデザイナー)

▼ 一般社団法人日本関係人口協会について: https://kankeijinko.jp/

※お申し込みには事前登録が必要です。定員に達し次第、受付を終了いたします。

※第3回以降の申込についても、追って当協会ウェブサイトにてご案内いたします。