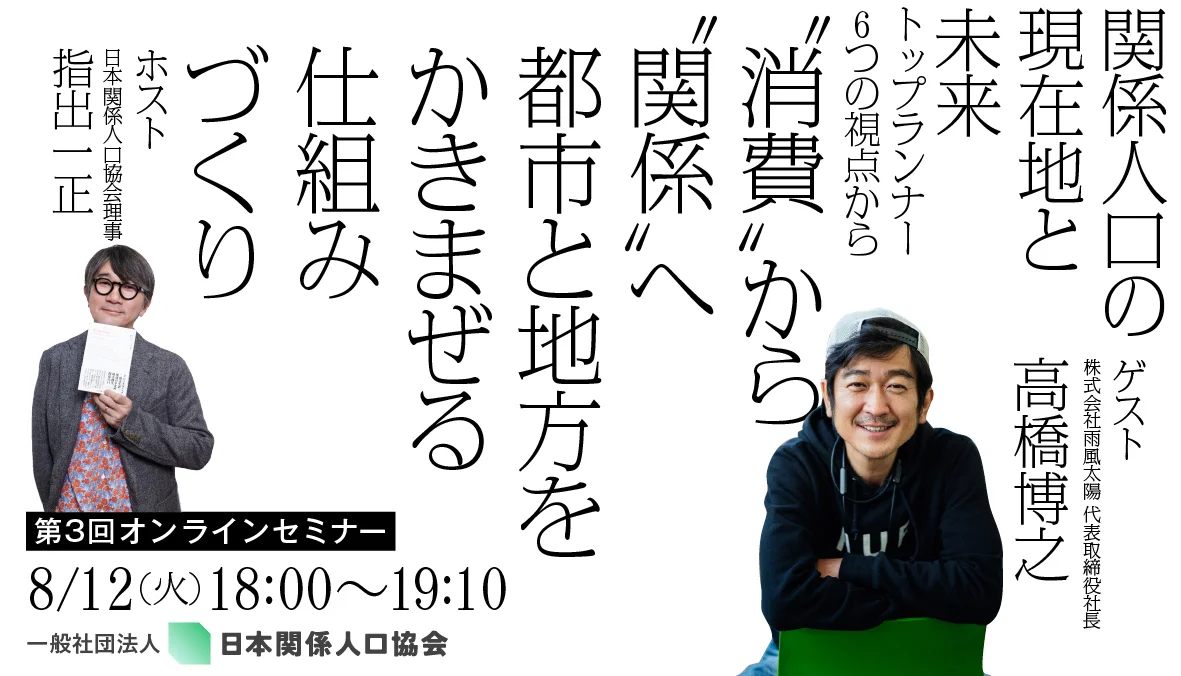

2025年8月12日(火)、日本関係人口協会の第3回オンラインセミナーを開催。ゲストは高橋博之氏(株式会社雨風太陽 代表取締役)。東日本大震災以降、「東北食べる通信」やポケットマルシェを通じて生産者と消費者をつなぐ活動を続けてきた実践者です。

今回は高橋博之氏の講演と、同協会理事の指出一正とのクロストークで構成。まず、「消費から関係へ」という新しい価値観について、実体験を交えながらお話しいただきました。

関係性を紡ぐ装置としてのポケットマルシェ

3.11が教えてくれたこと

「東日本大震災は生産地の災害だった」という高橋氏の印象的な言葉からスタートした本ウェビナー。東京の寿司屋で食べていた海の幸も、24時間使っていた電気も、実は東北から送られてきていた。震災時だけでなく、日常から都市と地方がつながっていたら良かったのではないか。この気づきが、食べる人とつくる人の関係を紡ぎ直す活動の原点になったとおっしゃいます。

不等価交換が生む関係性

ポケットマルシェの特徴は、生産者が発送完了連絡をすること。ある岩手県の農家さんは、リピーターの方の住所と名前を覚えていて「先月も買ってもらって、また今月も買ってもらって本当にありがとうございます」とメールを送る。この「手間と時間」をかけることで、払った以上のものを受け取った気持ちになり、健全な負債感が生まれ、関係が続いていくのです。

親戚のおっちゃん化する生産者

東京の30代夫婦に子供が生まれたことをSNSで知った生産者が、注文もないのに出産祝いでリンゴを段ボールで送ったというお話も。「親戚のおっちゃんかよ」という関係性。その後も離乳食はこの生産者の果物、銀座のアンテナショップに行けば子供の顔を見せに行く。まるで拡張家族のような関係が生まれているのです。

親子地方留学から見えてきたもの

ふるさと難民の増加

首都圏で生まれ育ち、お盆や正月に帰るふるさとがない「ふるさと難民」が激増している現実。高橋氏は「ふるさとがなければつくればいい」と、親子での地方留学を始めました。一週間地方に滞在し、親は昼間ワーケーション、子供は農家や漁師の体験をする。観光のようなスタンプラリーではなく、第二のふるさとをつくる試みです。

子供が変える家族の消費行動

一週間の滞在後、東京に戻った子供たちが「お母さん、お米買うならあの農家さんから」「野菜買うならあの農家さんから」と言い始める。翌年になると「あのお兄ちゃんに会いに行きたい」「リフティングができるようになったから見せに行きたい」と、まさに第二のふるさとになっていく様子が語られました。

ふるさと住民登録制度への期待

関係人口の可視化

高橋氏が国に提言してきた「ふるさと住民登録制度」。これは関係人口を可視化する仕組みであり、都会の人が二つ目の住民票を持って地域の担い手になっていくイメージ。地域側も「こんな魅力があるけど、こういう課題もある。だからこういう人に関わってほしい」と提示し、知恵比べが始まることが期待されています。

100万人総生活デザイナー時代

「いつ誰とどこでご飯を食べるのか、いつ誰とどこで働くのか、いつ誰とどこで子育てするのか」を一人一人がオーダーメイドで自分の生活をデザインできる時代。都会にしか拠点がないと選択の幅が狭まるが、地方にも拠点があれば、ライフステージに応じて生活を設計できる。これが高橋氏の描く未来像です。

クロストークでの深い洞察

災害と関係人口の相性

「友達が困ってたらほっとけない」という指出の問いに、高橋氏は「友達が多い人のところに支援の手がたくさん差し伸べられる」と回答。平時の関係性が有事の際に問われ、外との関わりが多い地域ほど復旧復興のスピードが上がるという実感が語られました。能登半島地震でも、ワーケーションで一度訪れただけの人が、その後毎週末通い続けている事例の紹介も。

移動する人はうまくいく

「Xで批判ばかりしている人は動かない人」という高橋氏の鋭いご指摘が。移動することは異質な世界に行くこと。違う考え方をしている人や地域がいることを知り、大らかになれる。サウナに例えて「90℃の温室と水風呂を行き来することで整う」ように、真逆の世界を往来することで体質改善ができるという例えを頂きました。

移住と関係人口のバランス

「結婚を前提にお付き合いしてくださいなんて付き合い方してる人なんていない」という高橋氏の的確な例えにもあるように、移住者と地元民の二項対立の壁を溶かす存在が関係人口。ほどよく適当で、たまにしか来ないから地元の人も厳しいことを言わない。これから移住政策と関係人口政策はパッケージで考える必要があるという提言もありました。

ゲストへの共通質問。3つの問いへの回答

Q.高橋さんにとって「関係人口」とは?

A.「漢方薬。対処療法じゃなくて根治療法。生活習慣病を根治して体質改善していくもの」

Q.なぜ今、関係人口が必要?

A.「地域や社会は今、体質を改善しなきゃいけない。物質的な豊かさを求めることが生活習慣病を招いている。関係人口という漢方薬が必要」

Q.関係人口が広がった先の未来は?

A.「体質改善して健康寿命が伸びて、しあわせで豊かな人生を送ることができる。日本中に広がったら、もう一回百花繚乱する豊かな日本社会が生まれる」

第4回オンラインセミナー

日本関係人口協会では、今後もさまざまなゲストをお招きしセミナーを開催していきます。次回は9月8日(月)18時から、株式会社おてつたびのCEO 永岡里菜さんをゲストに迎えて開催予定です。

第4回セミナー詳細:https://sotokoto-online.jp/learning/116409

▼ 第1回セミナーの開催レポートはこちら: https://sotokoto-online.jp/learning/26403

まとめ

東日本大震災から14年、高橋氏が実践してきた「消費から関係へ」の転換は、まさに関係人口の本質を体現したものでした。「ミーハーでもいいから間口を広げる」「リハビリが必要」という率直な言葉、「漢方薬」という独特の比喩、そして指出との「鏡に映った自分を見ているよう」という共感。二人の実践者が描く関係人口の未来は、明るく希望に満ちたものでした。

▼ 今後のセミナーの予定

第4回:9月8日(月)永岡里菜さん(株式会社おてつたび 代表取締役CEO)

第5回:10月15日(水)田中輝美さん(島根県立大学准教授)

第6回:11月10日(月)山崎亮さん(株式会社studio-L代表取締役/コミュニティデザイナー)

▼ 一般社団法人日本関係人口協会について: https://kankeijinko.jp/

※お申し込みには事前登録が必要です。定員に達し次第、受付を終了いたします。

※第4回以降の申込についても、追って当協会ウェブサイトにてご案内いたします。