「本なんて読まなくてもいい」と思った理由

以前にも少し触れた「本なんて読んでも読まなくてもいい」「人生の役に立たなくてもいい」という考え方について、この想いが55歳になった今、なぜ、より切実に感じられるようになったのか、その理由をお伝えさせてください。

出版に関わる人間がこんなことを言うのは矛盾しているかもしれませんが、僕は心からそう信じています。読書というものは、もっと自由で気楽なものであっていい。たとえ今は理解できなくても、人生のどこかのタイミングで、ふと思い出される一文があるかもしれない。そのために本があるのだと思います。

これは僕なりの、本に対する深い信頼の表れでもあります。本は押し付けがましいものではなく、読者が求めたときに静かに寄り添ってくれる存在。そういうものだと考えています。

ですから、「必読書」だとか、「人生を変える一冊」だとか、そうした煽り文句には心なしかときどき違和感を覚えます。本来、本はもっと穏やかでパーソナルで、謙虚な存在であるべきです。そして、だからこそ本当の価値があるのだと思います。

なぜこのような考えに至ったのか、その背景にある想いを、編集者として、そして年齢を重ねた人間として、お話ししていきたいと思います。

重ねた年齢が教えてくれたこと

ふと気がつくと、自分の年齢を書類に記入するときの感覚が変わってきました。「50代」という数字を書きながら、「もうこんな歳になったのか」という実感が湧いてくる。以前とは明らかに違う感覚です。

心の中では相変わらず未熟な人間だと思っているし、まだまだ学ぶことばかりで、専門的な研究をしているわけでもない。編集者としても、地域のことに関しては完全に現場主義の、いわゆる在野の立場にいます。

ただ、この年齢になると、社会的なポジションや期待される役割が変わってくるのも事実です。若手のように「まだ勉強中で」と言って許される立場ではなくなってきている。

だからこそ、「本なんて読まなくてもいい」という一見矛盾した言葉を発することの意味も深くなってきたのです。権威として見られがちな年齢になったからこそ、あえて本や読書に対するプレッシャーを取り除く言葉を発したい。そういう気持ちが強くなってきました。

変わらない愛読書が築く、読み手としての基盤

読み続ける本が変わらないということについて、話を続けさせてください。僕は20代の頃から、ほぼ同じ本を繰り返し読み続けています。新刊を追いかけるよりも、気に入ったスタンダードな本を何度も読み返す。ある意味でマンネリかもしれませんが、これには意味があると思っています。

編集者として長年やってきて思うのは、言葉に対して自分の文体や表現の軸を持つことの重要性です。新しい本を次々と読むことも大切ですが、自分の核となる文章を繰り返し読むことで、言葉の綴りや文章に対する感受性が研ぎ澄まされていくような気がします。

同じ本を何度も読み返すことで、その都度新しい発見があります。20代で読んだときには気づかなかった表現や、30代では理解できなかった心境が、この年になって初めて腑に落ちることがあります。これは、本の内容が変わったのではなく、その機微を捉える読み手である僕自身が変化したからです。

この経験があるからこそ、「本なんて読まなくてもいい」と言えるのです。本は一度読んで終わりではない。読者の人生の変化とともに、その価値も変化していく。だから、今すぐに役に立たなくても構わない。30年後に意味を持つかもしれない。

こうした同じ本を読み続けるスタイルは、決して成長の停滞を意味するものではありません。むしろ、自分自身の変化を測る定点観測というのかな、物差しのような役割を果たしているのです。そして、その軸があるからこそ、新しいものに対しても的確な判断ができるようになります。

30年という長いスパンで考える読書の価値

本って、突然その中の一節が自分を助けてくれる瞬間が必ずあるだろうから、そのためにとりあえず読んで1回忘れておいて、何か30年後ぐらいに思い出してみた、みたいなものでいいんじゃないのかなって。

30年後。そんな長いスパンで本との付き合いを考える人が、果たしてどれくらいいるでしょうか。多くの人は、本を読んだらすぐに何かの役に立つことを期待します。でも、本当に価値のある本は、もっと長い時間をかけて読者の人生に影響を与えるものだと思います。

この時間軸での考え方は、この年齢だからこそ実感できることかもしれません。30年前に読んだ本の一節が、今の自分を支えてくれることがあります。当時はよくわからなかった文章が、人生経験を積んだ今だからこそ、深く理解できることがあります。

本との付き合いは、そういう長期的なものであってほしい。即効性を求めるのではなく、遅効性を。例えば「積ん読」だっていい。それも立派な読書です。人生のパートナーのような存在として、本を捉えてもらいたいのです。だから、1回読んでしばらく忘れてしまっても全然かまわない。僕もそうだったから。30年後に思い出してもらえれば、それで十分です。

編集者として学んだ「待つ」ことの意味

9年前の「レンタル編集長」の出張トークイベントでの体験を通じて、僕は「待つ」ことの意味を学びました。マイクやスピーカーなどのレンタル機材のように、自分から積極的に動くのではなく、相手からの声を待つ。そういう受動的な姿勢にも、重要な価値があることを知りました。

編集者の仕事は、往々にして能動的なものです。企画を立てて、取材先を決めて、記事を作る。常に自分から動いて、何かを作り出していく。それも大切な仕事です。

でも、時には待つことも必要です。読者が何を求めているのか、社会がどこに向かっているのか、そういうことを感じ取るためには、じっくりと耳を澄ませて待つことが大切です。

僕は東京の大小の交差点で、意識的にしばらく横断歩道を渡らない時間を設けることがあります。立ち止まっていると、いろんな人がやってくる。人だけではありません。ときには鮮やかなオリーブグリーンの羽毛をまとった可愛らしいメジロのカップルや軽やかなキアゲハが楽しそうに目の前を飛んでいきます。

呼ばれるという体験は、まさにそういう「待つ」姿勢の実践でした。自分で企画を立てるのではなく、相手からの声を待つ。そうすることで、自分では気づけなかった必要性や可能性を発見することができました。

もちろん、ただ漫然と待っているだけでは意味がありません。呼ばれたときにきちんと応えられるよう、常に準備をしておくことが大切です。そして、呼ばれたときには、全力でその期待に応えることが必要です。

「待つ」ことと「動く」ことのバランス。それを適切に取ることが、編集者として成長していく上で重要なのだと思います。そして、この「待つ」という姿勢も、「本なんて読まなくてもいい」という哲学と通じるものがあります。読者を急かさず、読者のペースを尊重する。そういう姿勢です。

言葉に対する責任感の変化

文章や言葉で生計を立てていることも大きい人間として、常に心に留めていることがあります。コミュニケーションとは、相手に何かを伝え、思いを共有するためにあるものです。だからこそ、意図を歪めることなく、受け取った人が自然に幸せな気持ちになれるような表現を心がけたい。文筆業に携わる者にとって、これは永続的な課題だと考えています。

この年齢になって、言葉の持つ影響力をより深く実感しています。人は言葉で動くんですよね。若い頃はもっと軽やかに言葉を使っていたような気がしますが、今はひとつひとつの表現により注意深くなっています。

というのも、適切な言葉は人の心を支え、前向きな気持ちにさせることができる一方で、配慮に欠けた表現は相手を傷つけ、混乱を招くこともあるからです。編集者として、そうした言葉の責任を常に意識していたいと思います。

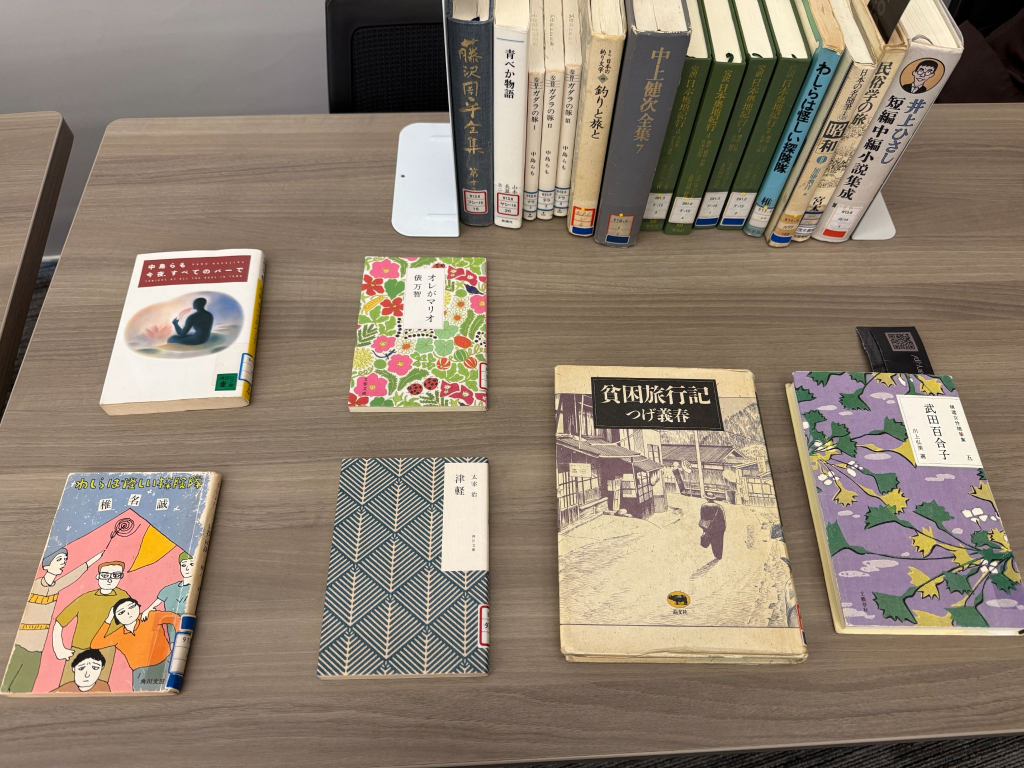

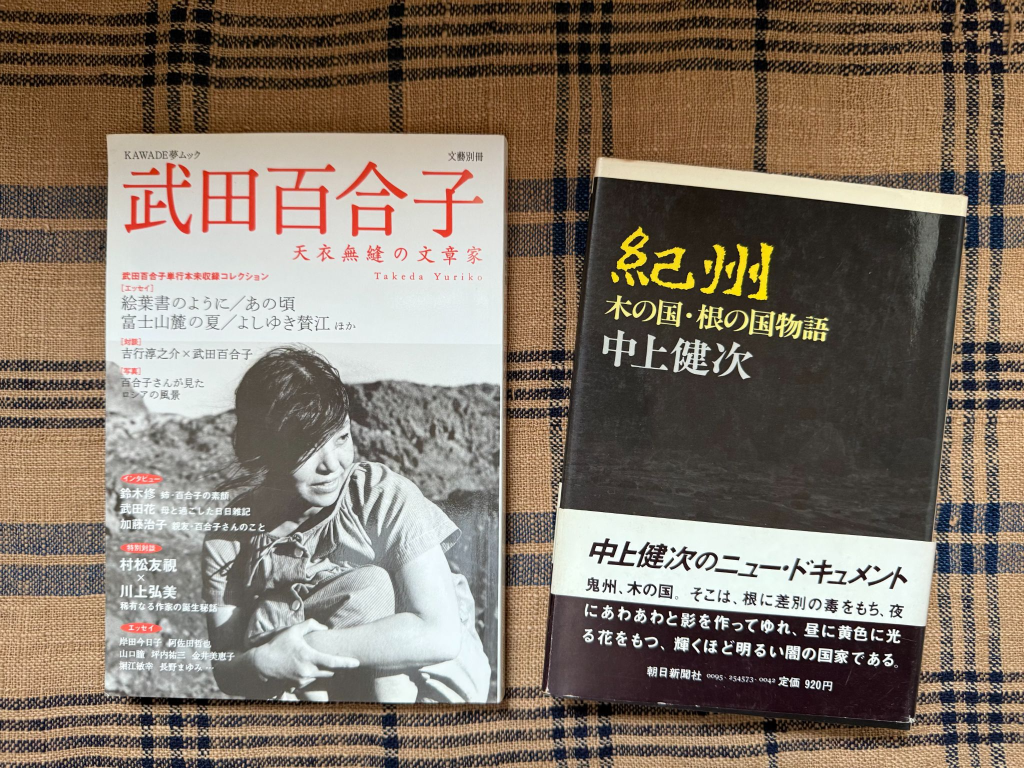

井上ひさしさんや椎名誠さん、中上健次さん、村上春樹さん、串田孫一さんや開高健さん、藤沢周平さん、そして武田百合子さんや湯川豊さんなど、繰り返し読んでいる本からも、こうした言葉への感性を学び続けています。優れた書き手たちの表現技法や文章構成を研究することで、自分自身の表現力向上につなげていきたいのです。

文筆でも生計を立てる人間として、読者に対して誠実でありたいという想いは変わりません。そして、言葉の持つ美しさや優しさ、力強さを、次の世代にも伝えていきたい。それが今の率直な気持ちです。

「読書にプレッシャーを感じる必要はない」という考えも、こうした言葉に対する責任感から生まれています。読者の方々に無用な負担をかけたくない。本との関係を、もっと自由で、もっと自然なものにしたい。解放したい。そういう想いが根底にあります。

新しい出版文化への期待

僕が体験していることは、もしかしたら新しい出版文化の芽生えのひとつなのかもしれません。著者と読者の関係が、より対等で、より親密になる。本を語る場所が、より多様で、より自由になる。

インターネットの普及によって、情報の流通は大きく変わりました。読者は、著者や出版社の宣伝に頼らなくても、自分で情報を探し、自分で判断することができるようになりました。

そういう変化の中で、本の役割も変わってきているのでしょうね。情報を伝達するだけの本ではなく、体験を共有する本、感情を分かち合う本、人と人をつなぐ本。場所をつくる本。そういう本が求められていることは確かです。

編集者として、そういう新しい可能性を探り続けていきたいと思います。既存の常識にとらわれることなく、本当に価値のある本、本当に読者のためになる本を作っていきたい。

そして、本を通じて人と人とがつながり、新しいコミュニティが生まれる。そんな未来を夢見ています。本は単なる商品ではなく、コミュニケーションツール。それと同時に人生を豊かにしてくれる大切なパートナー。そういう存在であり続けてほしいと願っています。

「本なんて読まなくてもいい」という言葉は、本への愛情の裏返しでもあります。本を愛しているからこそ、本に対して自由でいてほしい。本と読者の関係が、もっと自然で、もっと長続きするものであってほしい。

お菓子を作りながらの読書会も、レモンサワーを飲みながらの角打ちでの本談義も、ゲストハウスでの偶発的な出会いも、すべて新しい出版文化の可能性を示しているのかもしれません。本がもっと身近で、もっと自由な存在になることで、読書の喜びがより多くの人に届くことを期待しています。

そういう願いを込めて、僕はこれからも本を作り続けていきたいなと思っています。読者との長い付き合いを大切にしながら、時には予想もしない形で読者の人生に寄り添える、そんな本を目指していきたいのです。

ときどき読み返してもらえる本

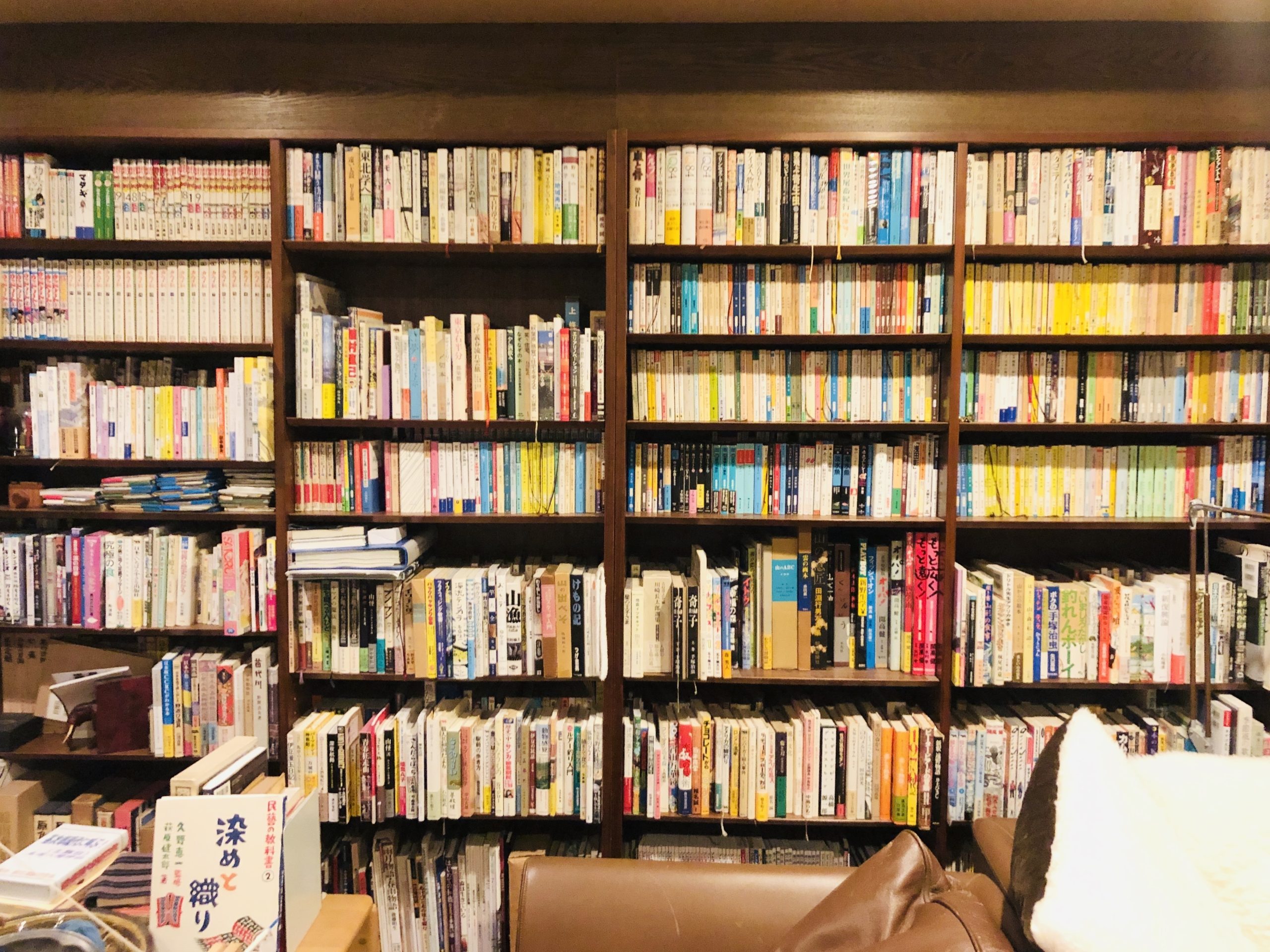

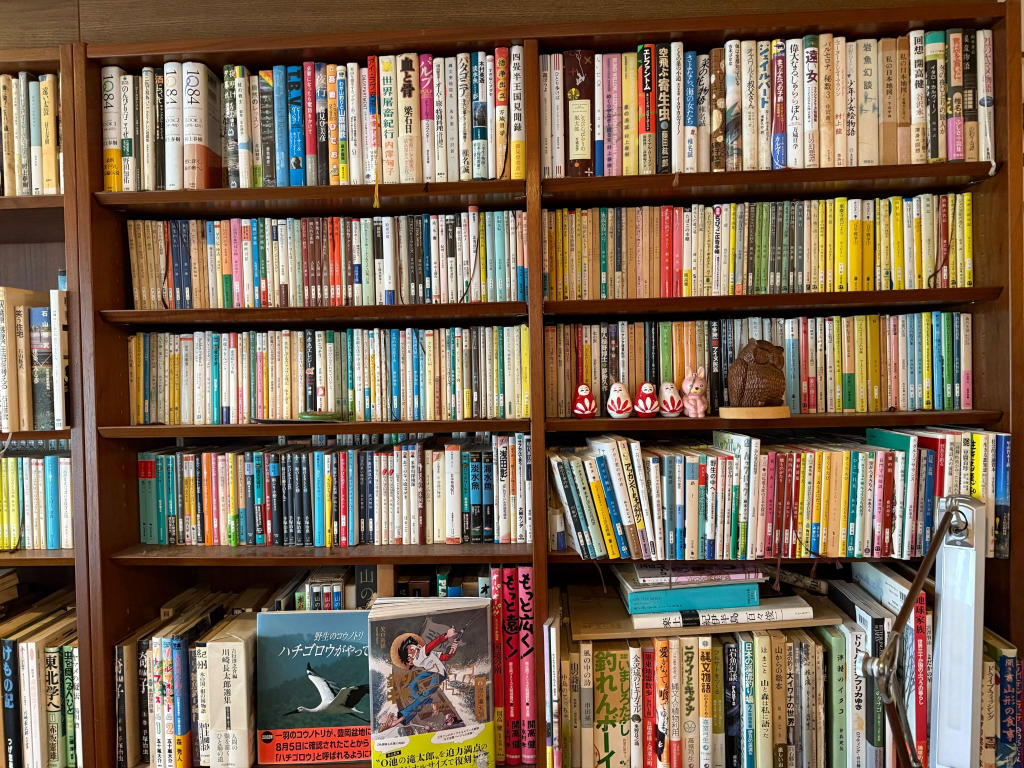

ときどき読み返してもらえる本。それが僕の理想です。書棚の奥に埋もれてしまうのではなく、ときどき、ふと何かのタイミングで手に取ってもらえる。そして、読み返すたびに新しい発見がある。そういう本を作りたいと思っています。

そのためには、一度読んだだけで全てがわかってしまうような本ではいけません。ある程度の複雑さや多面性、そしてトリッキーさが必要です。読者の人生経験が増えるにつれて、より深く理解できるような奥行きとゆらぎが必要です。

また、時代が変わっても色褪せない普遍性も大切です。今だけに通用する話ではなく、10年後、20年後に読んでも価値のある内容にしたい。そういう思いで本を作っています。

読者の人生は、本を読んだ後も続いていきます。その人生の様々な局面で、僕の本が何かの役に立てば。そういう長期的な関係を、読者と築いていきたいと思っています。

人生の荷物として持ち歩いてもらう

本は、人生の荷物のようなものだと思います。重い荷物かもしれませんが、いざというときに役に立つ荷物。そういう存在であってほしいのです。

人生には、様々な困難や迷いがあります。そんなとき、本棚にある一冊の本が、何かのヒントや慰めを与えてくれることがあります。それは、その本を読んだときには気づかなかった価値かもしれません。

だから、本は読んだ後も大切に持っていてほしい。引っ越しのときに荷物になっても、本棚の場所を取っても、手放さずにいてほしい。いつか、その本が必要になる日が来るかもしれないから。

デジタル化が進んで、電子書籍も普及していますが、やはり紙の本にも独特の価値があると思います。タンジブル、というのかな。ぬいぐるみと近い感じの優しさ。手触りの質感や物理的に存在することで、読者の記憶にも残りやすい。本棚にあることで、定期的に目に入り、思い出してもらいやすい。

人生の荷物として、長く付き合ってもらえる本。それが僕の理想です。

読書スタイルの多様性を受け入れる

読者によって、本の読み方は様々です。最初から最後まで順番に読む人もいれば、気になるところだけ拾い読みする人もいる。一気に読み終える人もいれば、少しずつ時間をかけて読む人もいる。

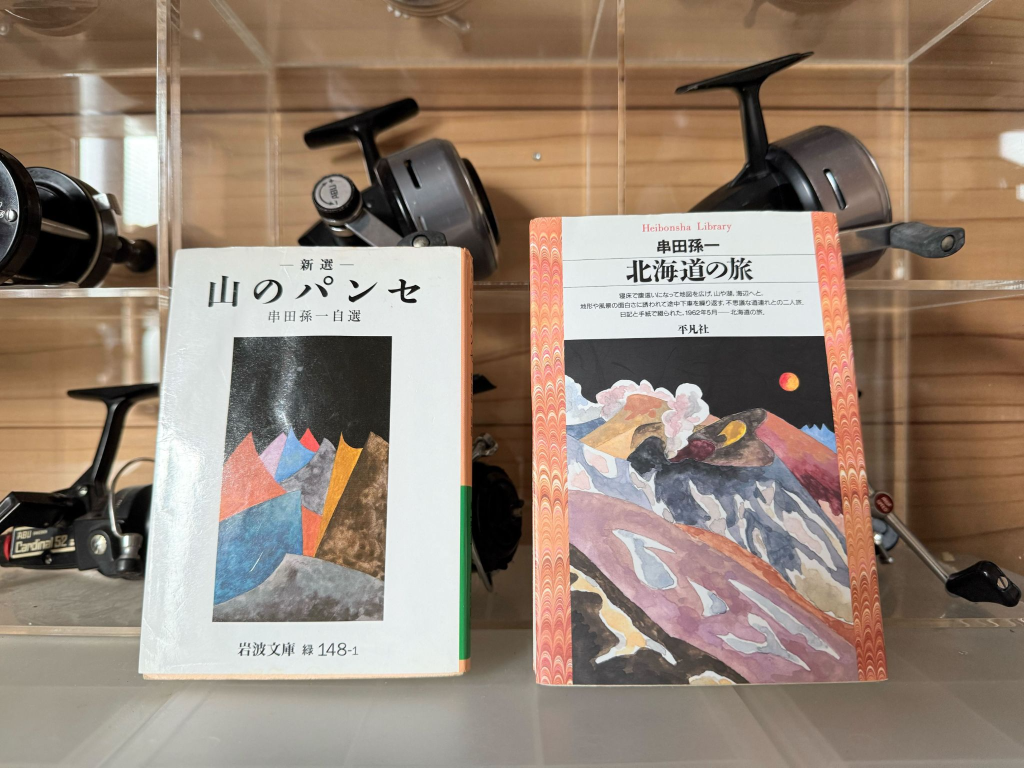

僕は、串田孫一さんの『山のパンセ』や『北海道の旅』を繰り返し読むときに、あまりにも美しいフレーズの連なりだから、「これ以上、読み進めてしまうのはもったいないな」と思い、わずか2、3行を目で追っただけでいつもパタンと本を閉じてしまいます。時間の枠で消費してしまうのが、ほんとうにもったいないからなのです。ドキドキしておもしろいので夢中で夜を徹して読み込んでしまう本もあれば、このように名残惜しくゆっくりと向き合う静かな本も存在する。

編集者として、そういう多様性を認め、受け入れることが大切だと思っています。「この本はこう読むべきだ」と決めつけるのではなく、読者それぞれの読み方を尊重したい。

真剣にマーカーと付箋を用意して読む人も正しい読者です。そのような読者も想定して、本を作る必要があります。一方で、もっと気楽に、もっと自由に本と付き合ってもらいたいという気持ちもあります。

また、読書の目的も人それぞれです。知識を得たい人、娯楽を求める人、人生の指針を探している人。様々な目的を持った読者がいることを、編集者は常に意識していなければなりません。

多様性を認めるということは、決して妥協することではありません。むしろ、より多くの人に届く、より豊かな本を作ることにつながると思います。

本と読者の長期的な関係性

本と読者の関係は、一夜限りの関係ではありません。長期的な、継続的な関係です。だからこそ、短期的な評価だけで本の価値を判断するべきではないと思います。

読者が本を手に取るタイミング、読み終えるタイミング、そして再び手に取るタイミング。それらはすべて読者次第です。編集者は、そのすべてのタイミングを想定して、本を作る必要があります。

30年後に思い出してもらえる本。その時まで、本棚や近くに置かれる本。それは決して簡単なことではありません。でも、だからこそ挑戦する価値があると思います。時代を超えて愛される本を作ること。それが編集者の究極の目標かもしれません。

「本なんて読まなくてもいい」という言葉は、本を愛しているからこそ、本に対して自由でいてほしい。本と読者の関係が、もっと自然で、もっと長続きするものであってほしい。

そういう願いを込めて、僕はこれからも本を作り続けていきたいなと思っています。ある時は著者として、またある時は編集者として。読者との長い付き合いを大切にしながら、時には予想もしない形で読者の人生に寄り添える、そんな本を目指していきたいのです。

結局、本って、人を幸せにしてくれるんですよね。