地域活動の担い手として期待される若者世代の関係人口を創出することを目的に、淡路島・洲本市で「地域の編集ラボ in 洲本」が行われました。まちづくりのプロや行政職員、地域の人々、そして同世代の仲間との関わりを通じて、学生たちは地域と関わるどんな未来を見出したのでしょうか。3日間にわたって行われた合宿の様子をレポートします。

はじめに

少子高齢化や都市部への人口集中が全国的な課題となる中、地域の活力を生み出す次世代をどう育てていくか、その担い手となる若者世代と地域とをどう連携をさせていくのか、多くの自治体が悩みながら取り組んでいるテーマではないだろうか。

今回は、その課題に向き合う兵庫県の取り組みをご紹介したい。

兵庫県には“多自然地域” と呼ばれる自然豊かな里山地域が多く存在するが、そうした地域の少子高齢化の傾向は例外ではなく、地域活動の担い手の確保・育成が急務となっている。

こうした状況の中、兵庫県では令和6年度より関西圏・関東圏の学生が協働して若者世代の関係人口の裾野を広げることを目的としたプロジェクトを行っている。令和7年度は「地域の編集ラボ in 洲本」として、9月13日から9月15日の3日間で合宿を開催した。

令和6年度に初開催したこのプロジェクトでは、参加した大学生らが、関係人口を創出する4つのプログラムを考案。そのうち、洲本市ならではの環境を生かしながら独自にカスタマイズして学びを深める留学プログラム「淡路島留学in洲本」が今後の実装化に向けて採択された。

そして今回はこのプログラムを具体化していくことを目標に、昨年度の参加者8名に新たなメンバー10名が加わり、総勢18名が関西圏・関東圏から洲本市に集結した。

DAY1|まちづくりのプロに学ぶ!地域の編集術

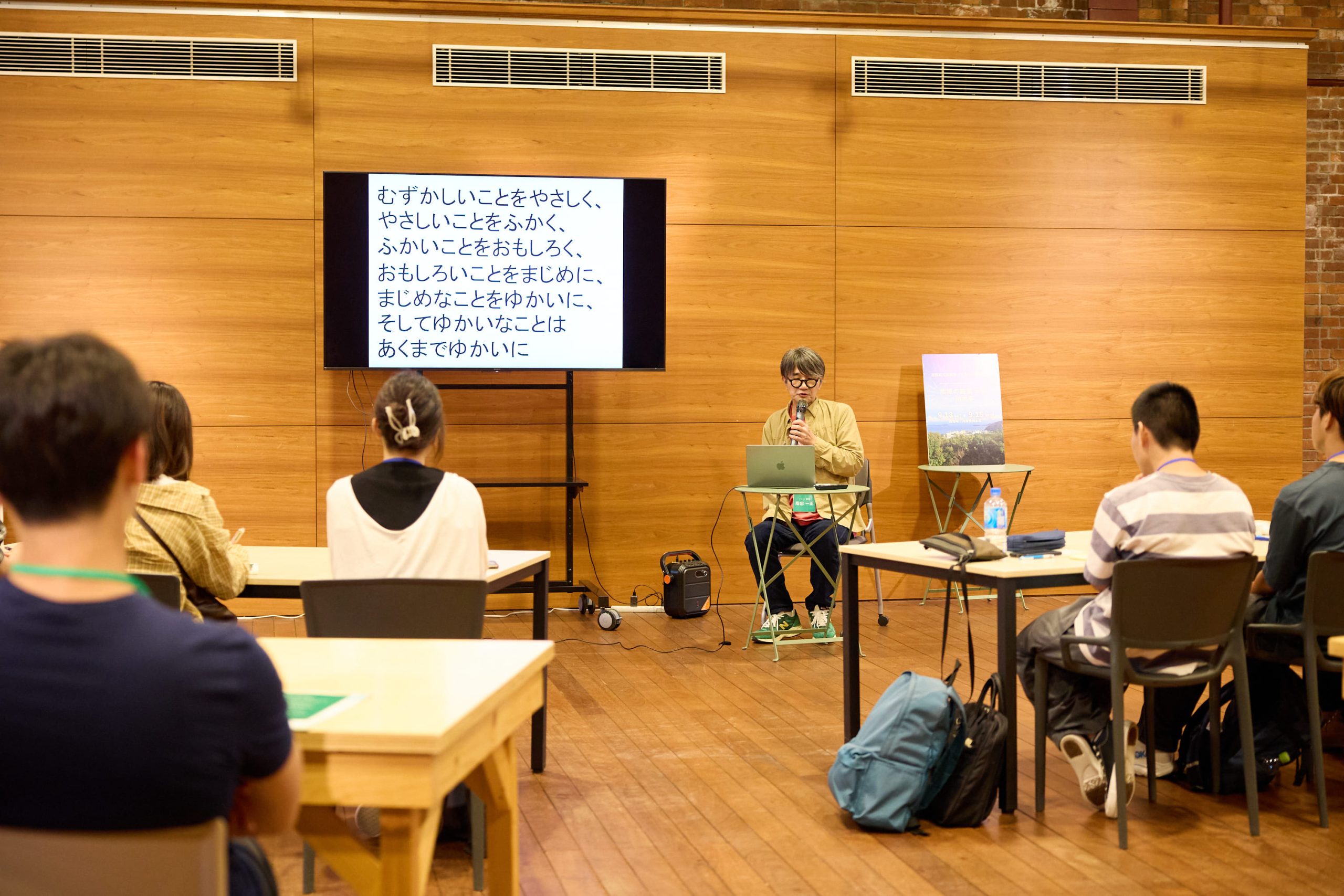

1日目は、洲本市の市街地に位置する複合施設「Sbrick」にて、オリエンテーションを行った。はじめに、『ソトコト』編集長・指出一正より、地域を学ぶ上で身につけておきたい「編集の視点」として、キーワードトークを展開。「地域の中では当たり前の風景をいかにおもしろく、ゆかいに表現するか」や「ほかの人が見残したものに目を向ける」といった考え方を学んだ。

続いて、洲本市内でまちづくり事業を行う『シマトワークス』富田祐介氏の講義では、神戸市出身の富田氏が淡路島で活動することになった経緯から、なぜ淡路島という地域で働くことを選んだのか、地域をおもしろく魅せる企画を考えることから実行していく過程で必要な心構えまで、地域でキャリアを築くプレイヤーとしてのアドバイスをもらった。

こうした座学を経て、いよいよフィールドとなる洲本のまちに出て行く。富田氏や洲本市職員の高橋壱(はじめ)氏の案内で、洲本市街地を中心にまち歩きを行った。

「Sbrick」を含むレンガの建物が複数集まるこのエリア一帯の運営管理を行う富田氏より、施設の機能やそのコンセプトについて説明を受けた後、バスで市内の名所を巡った。海岸線が大きな弧を描く姿がうつくしい大浜公園を眺め、そして市街地を見守るように丘の上に鎮座する洲本城の展望台へ登り、洲本市街地の全景を目の当たりにした。

歴史的建造物や自然景観を生かして過去に行ったイベントなど、地域の取り組み事例を聞きながら、自身の大学での学びと結びつけて企画のアイデアが思い浮かんだ学生もいたようだ。

そして、まち歩きの最後には商店街エリアに立ち寄った。『シマトワークス』が手がける「Workation Hub 紺屋町」を見学し、地元の方が営む商店はもちろん、移住してきた若者が始めたカフェ、淡路島内の日本酒の醸造所がプロデュースする居酒屋などが軒を連ねる、賑わいのある商店街を散策した。

商店街のメイン通りを少し抜けると、地元の方や市内に短期滞在する学生が利用する銭湯「東光湯」、洲本のまちづくりの “重鎮”が集うという立ち飲みバーなど、多様な文化が入り交じるディープな洲本の雰囲気が垣間見られ、学生たちも目を輝かせていた。

DAY2| まちと出合い、編集力を鍛える

1日目に座学でまちの見方を知識として学び、まち歩きを通じて洲本市の市街地の現在の様子が見えてきたところで、2日目はそれらをどう編集すると地域の魅力が伝わるのかを実践的に学ぶワークショップが行われた。

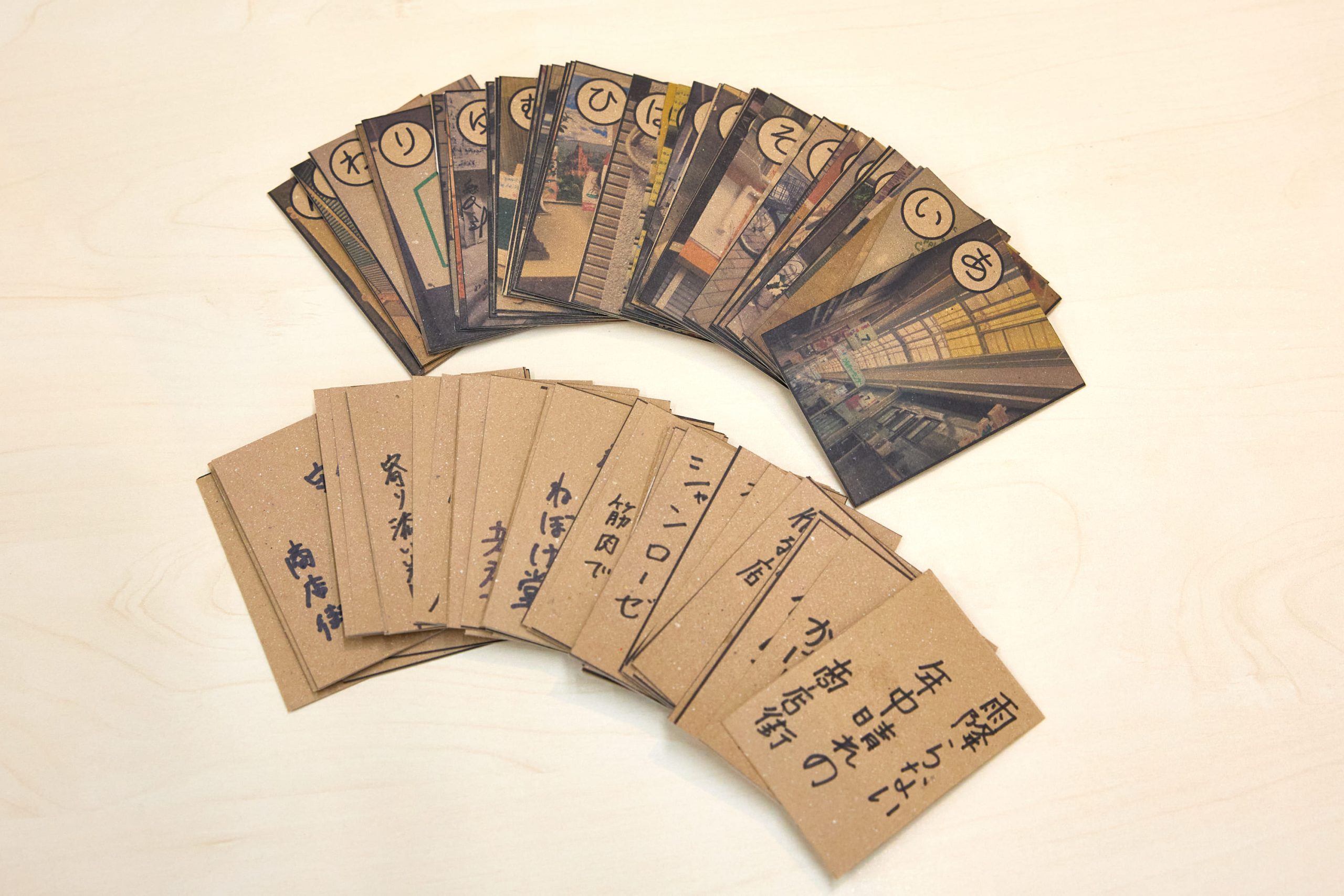

午前中は洲本市の地域おこし協力隊・野口大輔さんの協力のもと、洲本市商店街の7丁目をテーマにカルタ作りを行った。「7丁目カルタ」と題したこのワークは、ひらがな50音の句と、それに合致する写真を商店街7丁目から集めてくるというのがミッションだ。

学生たちは、50音全ての句を18名でどう手分けして作るかという作戦会議から始め、グループに分かれて商店街でのフィールドワークに出かけて行った。

デザインがかわいらしいお店の看板やユーモラスなポスター、地域ならではの標識、お店を営む方の思いなど、各々の視点でおもしろいと感じた商店街の様子が手作りのカルタとなって完成した。

学生からは「商店街の魅力を『かるた』というユニークな形で表現することで、言葉や表現一つで印象が大きく変わるおもしろさを発見できた」「お互いの得意なことを認め合いながら進められたのがよかった」といった声が挙がり、「編集の視点」をいかに実践につなげるかやチームワークを学ぶ機会となったようだ。

午後は、最終日に発表するプログラムを考える時間。まずは、昨年度提案されたプログラム「淡路島留学 in 洲本」について、このプログラムを提案したメンバーから、企画に込めた思いや今後実現していきたい意欲などを改めて聞く。それを踏まえて、このプログラムを具体化して実行していくのか、または今回が初参加のメンバーのアイデアを取り入れながら全く新しい企画を作るのか——それぞれの思いを真剣にぶつけ合いながら議論を進めた。

「この企画を実行していく上で今足りないものは何か」

「自分たちはまず何をする必要があるのか」

「そもそも留学でなければならないのか」

「誰のためのプログラムなのか」

原点に立ち返りながら、昨年に参加したメンバーを中心に、必要に応じてグループに分かれながらも、全員で話し合うことを重視した。

そして1時間ほど話し合い、煮詰まってきたところに、洲本市高橋さんから学生たちへこんなアドバイスが送られた。

「細かい仕組みの調整や地域との接点作りは行政がやる。みんなはやりたいことをやったらいい」

その言葉をきっかけに「まずは自分たちがもっと洲本のことを知りたい」「洲本の生活に根ざした体験をしたい」と、参加メンバーからの “本音” が聞こえ始める。

そして、まずはこのプロジェクトメンバーが洲本に再訪し、地域とつながり、地域をより深く学ぶ機会として、体験型企画を提案することとなった。

3日目に控えた発表会に向けて、発表するパートをグループ毎に分け、資料作成を進めていく。どんな提案になるのだろうか。

DAY3|洲本の可能性を引き出す!企画発表

そして迎えた最終日。午後に控えた発表会に向けて、プレゼンテーション資料を完成させていく。担当のグループ毎に資料をまとめた後、発表のリハーサルと互いのグループにアドバイスを送るという作業を繰り返し、さらにスタッフや洲本市・高橋さんのアドバイスをもらいながらブラッシュアップしていった。

そして午後、淡路島の自治体職員や洲本市民に向けて、プレゼンテーションを行った。

まずは、昨年からの参加者で今年より社会人のメンバーから、昨年のプログラムの経緯やその際に考案された「淡路島留学 in 洲本」の実現に向けてなど前段の説明がなされた後、学生メンバーにバトンが渡された。

そして、これから自分たちが洲本の関係人口となり、洲本の魅力を若者世代に伝えるためのステップとして、その取り組みが後の世代につながれ、関わりが継続していくことを目標に、学生団体「もともとすもと」を発足することが発表された。

洲本の魅力を “学生目線” で再発見・発信し、地域とつながるきっかけを広げることや、学生が自分から動き出せる活動をサポートすることを目的に、地域住民・行政・民間企業と協働し、地域に新たな人の流れを生み出す仕組みづくりを行っていくというものだ。

「もともとすもと」の名前には、いつかこの団体が大きく成長しても、「もともとは洲本で活動していた」「洲本からすべてが始まった」と思い出せるようにとの願いを込めたという。

さらに「もともとすもと」の代表からは、この活動の第1弾として2026年2月に「玉ねぎ大収穫作戦〜激甘玉ねぎを掴み取れ〜」という体験プログラムを実行することが発表された。淡路島の特産品である玉ねぎをきっかけに、観光ではなく「働く」体験をしながら、農家や卸し先、運送業者など地域の人と深く関わることを目標とする企画だ。3日間のプログラムとして具体的なスケジュールや参加する側と受け入れ農家の双方のメリットも整理された提案となった。

学生たちの真剣な思いが込もった発表の後、会場は温かな拍手に包まれた。

今回の「地域の編集ラボ in 洲本」のメンターとなった『ソトコト』編集長の指出氏や『シマトワークス』富田氏からは、地域と関わる未来を見つめる学生たちへエールが送られた。

富田氏「初日にお会いしてから2日間でどんな案が出てくるかと思っていたけれど、想像していたものとは全く違う案が出てきておもしろかった。僕が淡路島に来たときはここで働くとは考えていなくて、“地域のため”というよりは “自分のためにおもしろいことをやりたい”と思っていた。それを受け入れてくれる地域の大人がいたから、結果として淡路島に移り住んでいたんだなと思い出した。みんなにも全力で『自分たちがおもしろいと思うこと』をやってほしい」

指出氏「自分がやりたいことが優先だと、新しい変化が生まれやすい。やぶれかぶれでいいから、自分の好きなことを真ん中に置いて始めてほしい。そこから仲間が集まって、おもしろいことが生まれやすくなります」

この「玉ねぎ大収穫作戦」から学生たち自身がやりたいことが広がり、「淡路島留学 in 洲本」の実現や、全く新しいプロジェクトが生まれてくるかもしれない——そんな意気込みが感じられる場となった。

「もともとすもと」の活動はここからがスタートだが、この3日間のプログラムの参加者はもちろん、昨年度のプログラムの参加者、そしてこれから新たに加わっていくメンバーへ洲本の関係人口の輪はますます広まっていくことだろう。

主催:兵庫県地域振興課

運営:たしラボ

写真:永井克

文:たしラボ