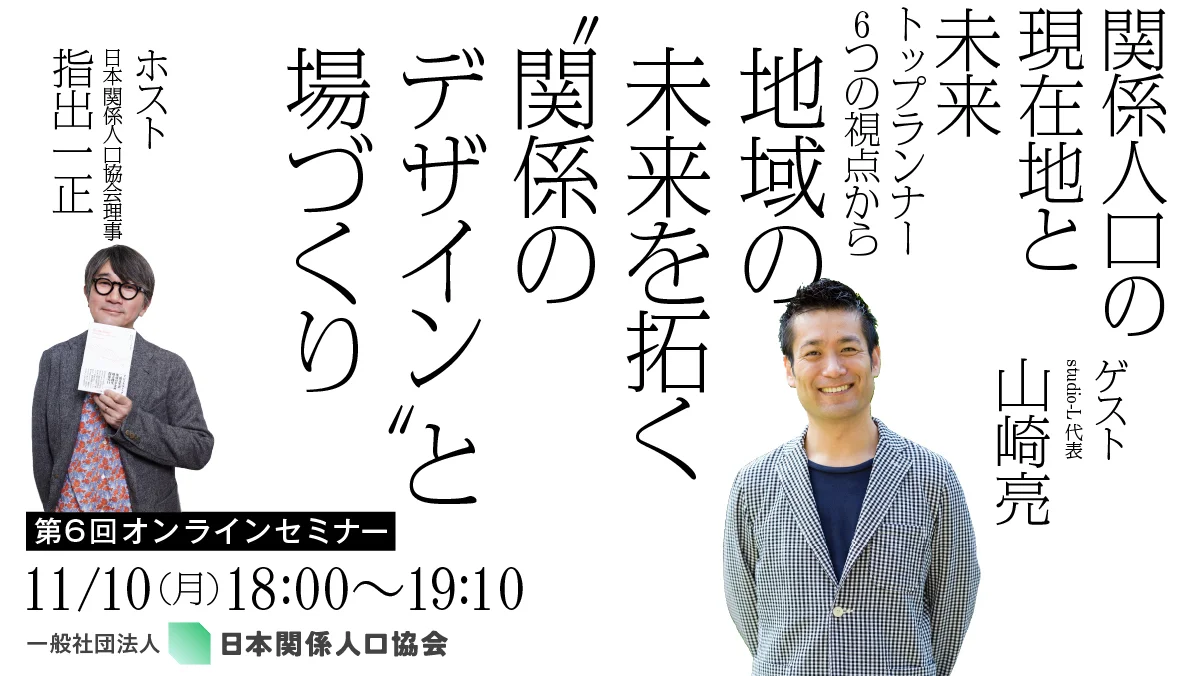

2025年11月10日(月)、日本関係人口協会の第6回オンラインセミナーを開催。ゲストは山崎亮氏(株式会社studio-L代表取締役/コミュニティデザイナー)。地域の課題を地域に住む人たちが解決するためのコミュニティデザインに長年携わり、数多くのまちづくりプロジェクトを手がけてきたトップランナーです。

今回は山崎氏の講演と、同協会理事の指出一正とのクロストークで構成。「地域の未来を開く関係のデザインと場づくり」をテーマに、民芸運動の思想から関係人口の本質を読み解く、示唆に富んだトークが展開されました。

民芸運動が示す「外の目」の価値

アーツ&クラフト運動から民芸運動へ

山崎氏が今回のテーマに選んだのは、意外にも「民芸運動」。しかし、その背景にある思想を紐解くと、関係人口の本質が見えてくるといいます。

話は19世紀イギリスのアーツ&クラフト運動から始まりました。産業革命により機械生産が主流となる中、ウィリアム・モリスらは工芸を美術に近づけようと試みます。手仕事の美しさと労働の喜びを取り戻そうとしたのです。

「アーツ&クラフト運動の若手メンバーだったバーナード・リーチが日本にやってきて、富本憲吉、柳宗悦らと出会いました。そこから日本の民芸運動が始まるんです」

柳宗悦が見出した「工芸の美」

興味深いのは、柳宗悦がイギリスの運動に対して独自の解釈を打ち出した点だと山崎氏は指摘します。

「柳は『工芸を美術に近づけなくても、工芸の手仕事は工芸のままで美しい』と主張しました。日本の茶人たちが、朝鮮半島の庶民が使っていた器に美を見出したように、外から来た人が地域の価値を再発見することの重要性を説いたんです」

千利休をはじめとする茶人たちは、朝鮮半島で庶民が日常使いしていた器に「美」を発見しました。当時50円や100円で売られていたような壺が、外部の目を通すことで価値を見出されていく。これこそが、関係人口の役割の原型だというのです。

「協会」という形が示すもの

なぜ民芸”協会”だったのか

山崎氏がさらに注目するのが、民芸運動の組織形態です。

「民芸運動は『日本民芸協会』として活動を展開しました。なぜ協会だったのか。それは、地域だけで完結せず、常に外部との関係性の中で価値を見出し、育てていく仕組みが必要だったからです」

柳宗悦は日本各地を巡り、その土地の工芸品に光を当て続けました。地域の人々は、自分たちが作っているものの価値に気づいていないことが多い。外から来た人が「これはすばらしい」と言うことで、初めてその価値が認識される。

「これは今の関係人口の役割そのものです」

地域価値の発見と言語化

民芸協会は、地域だけでは気づけない価値を発見し、それを言語化し、広く伝えていく役割を担ってきました。これは、日本関係人口協会が目指すべき方向性とも重なります。

「地域と外部をつなぐプラットフォームであること。地域の価値を再発見し、言語化すること。そして、その関係性が何百年も続いてきた日本の伝統であることを伝えること。関係人口協会も同じではないでしょうか」

関係人口は200年前から存在していた

江戸時代から続く外部との交流

山崎氏は、関係人口の必要性は今に始まったことではないと指摘します。

「江戸時代から、日本の地域は常に外部との交流によって文化を育ててきました。伊万里焼も有田焼も、最初は地元で評価されていなかった。外国人や他地域の人が価値を見出し、それが地元に還元されていったんです」

明治時代以降も、各藩から留学生をヨーロッパに送り、他地域から職人を招くなど、常に外部との学び合いの中で地域は豊かさを育んできました。

「地域は決して自分たちだけで完結して生きてきたわけではない。常に外部の目、外部の知恵、外部との関係性の中で、自分たちの価値を再認識し、磨いてきたんです」

高度経済成長期という例外

それでは、なぜ今「関係人口」というキーワードが改めて注目されているのでしょうか。

「高度経済成長期の数十年間、『自分たちだけで何とかしなければ』と思った時期があったかもしれません。でもそれ以外の何百年もの間、日本の地域は関係人口と共にあったのです」

つまり、地域が自己完結的に生きようとした高度経済成長期こそが例外であり、今はその前の姿に戻ろうとしているということです。

クロストークでの深い洞察

「用の美」と場づくり

指出一正との対話の中で、山崎氏は民芸の思想家・柳宗悦が提唱した「用の美」という概念を紹介しました。

「使われることで生まれる美しさ。それは、その土地の気候や文化、人々の暮らしの中から自然に生まれてくるものです」

これは場づくりにも通じる考え方だといいます。

「地域のコミュニティデザインも同じ。その土地に合った、その土地らしい場のあり方がある。外から来た人が、地域の人と一緒に、その土地固有の『用の美』を見出していく。それが本当の意味での場づくりではないでしょうか」

民芸協会に学ぶ関係人口協会の役割

指出が「今日の話を聞いて、私たちは『協会』なんだと改めて気づかされました」と語ると、山崎氏も深く頷きました。

「民芸協会が果たしてきた役割を考えると、関係人口協会の未来が見えてきます。単に人と地域をつなぐだけでなく、その関係性が日本の文化の中にずっと息づいてきたことを伝えていく。それが協会の大切な役割なのかもしれません」

ゲストへの共通質問。3つの問いへの回答

Q.山崎さんにとって「関係人口」とは?

A.「地域が自分たちの価値に気づくための『外の目』です。同時に、外から来る人にとっては、自分の人生を豊かにする学びの場。お互いが学び合い、価値を交換し合う関係性そのものだと思います」

Q.なぜ今、地域や社会に関係人口が必要?

A.「かつてと同じく、地域は自分たちだけで完結して地域を運営するわけにはいかないからです。今までもこれからも関係人口は必要。それは決して新しい概念ではなく、私たちの文化の中にずっと息づいてきたものなんです」

Q.関係人口が広がった先の未来のイメージは?

A.「『懐かしい未来』ですね。かつて日本の地域が持っていた、外部との学び合いの姿を取り戻すこと。人生のあらゆるステージで、人々がお互いに学び合い、考え方を更新し、その時代に合った活動を展開していく。そんな関係性が地域の中に息づく社会です」

まとめ

山崎氏の講演は、関係人口という概念を、日本の文化史の中に位置づけ直す試みでもありました。民芸運動が示したのは、地域の価値は外部の目を通して初めて認識され、外部との関係性の中で磨かれていくということ。

それは、何百年も前から日本の地域が実践してきたことであり、高度経済成長期という例外を経て、今ふたたび私たちが取り戻そうとしている姿なのです。

「関係人口は、決して新しい概念ではない。それは私たちの文化の中に、ずっと息づいてきたものなのです」

山崎氏の言葉は、関係人口の本質を歴史的な文脈の中で捉え直し、この取り組みに普遍的な価値を与えてくれました。日本関係人口協会が「協会」という形を取る意味も、民芸協会の歴史から学ぶことができるのです。

次回オンラインセミナー

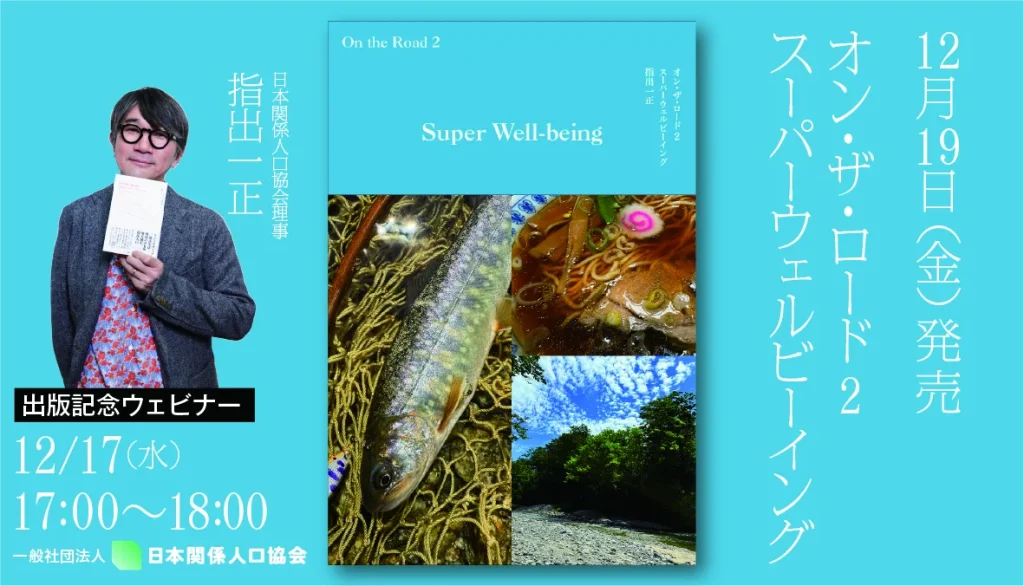

次回は12月17日(水)、(一社)日本関係人口協会理事・ソトコト編集長の指出一正が昨年出版した『オン・ザ・ロード 二拠点思考』の続編となる『オン・ザ・ロード2 スーパーウェルビーイング』の発売を記念して、オンラインセミナーを開催予定です。

出版記念セミナー詳細:https://sotokoto-online.jp/learning/120700

▼ 一般社団法人日本関係人口協会について: https://kankeijinko.jp/

※お申し込みには事前登録が必要です。定員に達し次第、受付を終了いたします。