古いものが一周して新しくなっている。本もそう。ちょっとマニアックな、色褪せた表紙の漫画であっても、そこに「新しい自分」が描かれているかもしれない。

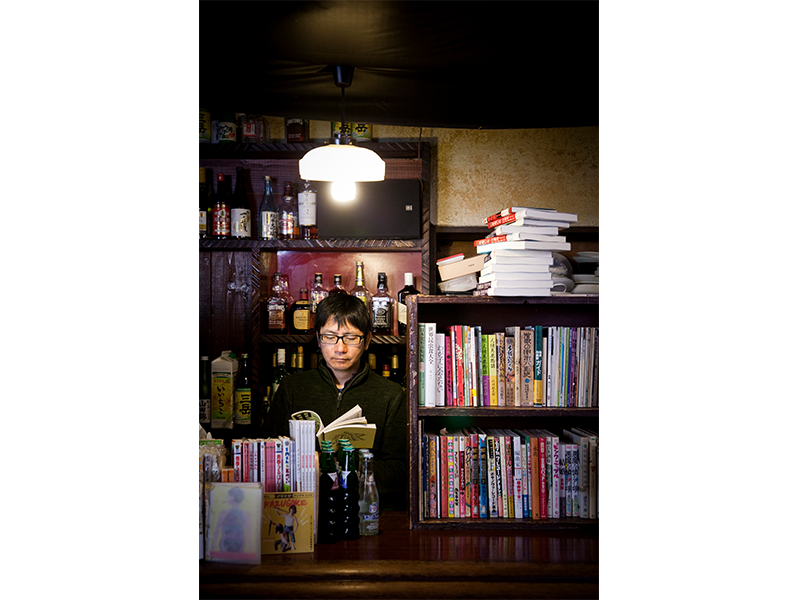

ガロ系ゆかりの阿佐ヶ谷駅、アングラ漫画が読める店。

店主の門田克彦さんがカフェ&バー『よるのひるね(夜の午睡)』を始めたのは35歳のとき、2002年のことだ。それまでは、東京・池袋にあった『リブロ池袋本店』内に設けられた詩の専門書店『ぽえむ・ぱろうる』の店長を務め、退職後は詩や漫画を扱う小出版社の営業代行をフリーランスとして行っていた。「営業代行は昼間の仕事。まだ働ける時間も体力もあったから飲食店をやろうかなと思って」と店を始めた門田さん。今で言う複業だ。本が好きで、出版業界にも携わっていたので、店には私物の古本を置き、客に読んでもらうことにした。店の場所は、「JR中央線の高円寺や西荻窪の駅前で探しましたが、高円寺の不動産屋でこの物件に出合いました。阿佐ヶ谷駅から近く、建物のレトロな雰囲気が気に入って。杉並区の阿佐ヶ谷駅界隈は、安部慎一の『美代子阿佐ヶ谷気分』をはじめ、ガロ系漫画家ゆかりの地でもありましたし」とアングラカルチャーを世に広めた伝説の漫画雑誌『ガロ』へのリスペクトもあり、阿佐ヶ谷駅前での開業に踏み切った。

十数人で満員になる小さな店としてスタートした『よるのひるね』。友人が手づくりした本棚に古本を並べ、手に取りやすいようにとカウンターの上に置いた。最初はその本棚だけだったが、2つ目、3つ目と棚は増えた。「一時期は棚の外に雑然と積み上げられ、お客さんが読みたい本も手に取れない状態になったので、だいぶん減らしました」と苦笑いを浮かべる門田さん。古本は店内閲覧用で販売はしていなかったが、「ほんの数点、販売しました。詩人の谷川俊太郎さんの息子の奥さんが、貴重な大島弓子の漫画本を『絶対に欲しい!』とおっしゃるので、つい」と打ち明ける。ただ、販売しないままでいると本が回転せず、常連客にも飽きられてしまいそうだと考えた門田さんは、「今は交渉次第で販売もしています。値札は貼っていませんが、欲しいと思われたら気軽に声をかけてください」と呼びかける。「手放せない本もありますが」と付け加えつつ。

並べてある古本のほとんどは漫画や絵本やイラスト集だ。活字本が少ないのは、「漫画のほうが短時間で読めて、お客さんどうしで話題にしやすいから。店内でコミュニケーションを取ってもらうために置いているので」とその訳を話す。店内には1冊100円の漫画の文庫も、万を超えるような市場価値の高い古本も同じように並んでいる。カレーを食べ、お酒を飲みながら、本を読む客が汚してしまうこともありそうだが、「値段で本の価値に差はつけません。読んでもらってなんぼですから」と、門田さんは意に介さない。「いい本の存在を、多くの方に知ってもらいたいので」。

営業代行の職業柄か、門田さんは「いい本」を宣伝しないではいられない性格なのだ。

「いい本とは」?「希望が感じられる本です」

では、門田さんの言う「いい本」とはどんな本だろう? 「読めば、閉塞した心に希望が感じられ、『いけるかも』と思える本です。自分の人生も、世界も、よりよくなるものだと信じたいので」と言いながら、門田さんは1冊の本を棚から取り出した。『山のもの 山のもの』という絵本だった。「初山滋さんが終戦直後の1946年頃に描かれた寓話絵本です。争いのない平和な世界を希求された初山さんの強いメッセージに胸を打たれました」。とくに、絵本の前置きとして書かれている「いぜん には」から始まる言葉に希望を感じた門田さんは、「この本をぜひとも復刻したい」と、息子の斗作さんを通じて2014年に復刻した。そんなふうに門田さんは、「いい」と思った本をこれまでに11冊、『よるのひるね』の出版部門である『よるひるプロ』から復刊や新刊として刊行してきた。それらの本はカウンターのもう一つの棚にさりげなく並べられ、ページを開いてくれる人を待っている。

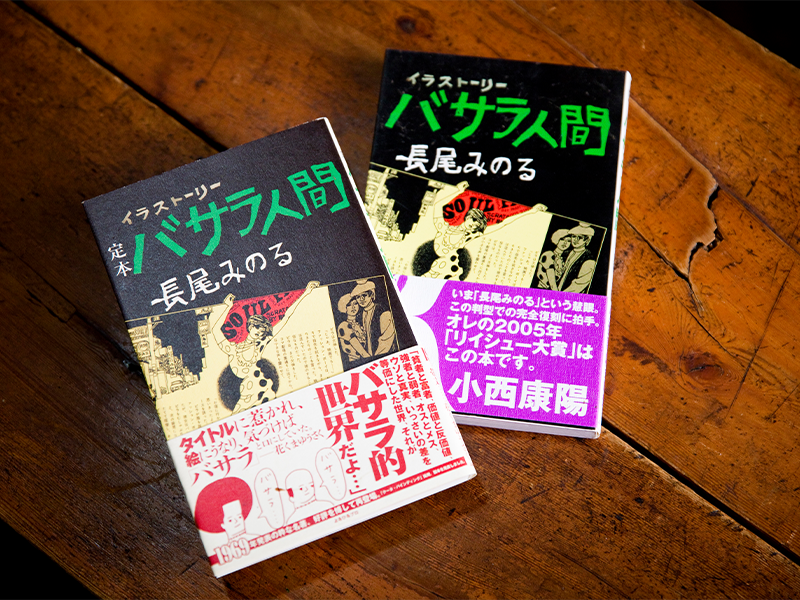

「最初に復刻したのは05年、長尾みのるさんの『バサラ人間』です。古本で読み、これはすごいと感じたので、直接メールしました。すると、長尾さんがこの店に来てくださって」と門田さんは当時を思い起こす。『バサラ人間』はイラストとストーリーを組み合わせた「イラストーリー」という、日本で初めてイラストレーターと名乗った長尾さんが編み出した手法で書かれた独特な本だ。斬新な試みが随所にちりばめられ、1969年の刊行後、多くのイラストレーターや画家に影響を与えた。さらに、「あまりの完成度の高さに驚愕しました。華麗で、技術的工夫にも満ちています」と門田さんが絶賛するのは、リカちゃん人形をデザインした漫画家で、松本零士の妻でもある牧美也子の『シリーズ星座の女』全3巻。それらも2006年から07年に復刻し、話題となった。

。

復刻した本は自ら抱え、営業した。「『ヴィレッジヴァンガード』や『ジュンク堂書店池袋本店』、中野の『タコシェ』、閉店した『トムズボックス』や『青山ブックセンター六本木店』などさまざま。都内だけでなく京都や名古屋、福岡の書店にも足を運びました」と門田さん。「よく売れたと喜んだり、これだけ頑張っても4000部かとため息をついたり」。地方営業の後には地元の古本屋に立ち寄り、気に入った本を買って東京に戻るという生活が続いたが、今は復刻の仕事は一段落し、店の経営に注力している。

思わぬ朗報も舞い込んだ。フランスの出版社『Lézard Noir』が『シリーズ星座の女』に関心を示し、14年にフランス語版が出版されたのだ。さらに18年は、スペインの出版社からも「翻訳本を出したい」とメールが届いたそうだ。自身が復刻したことで海外のファンにも広く届くこととなり、「18年のビッグニュース。復刻したかいがありました」と笑みをこぼす。

そんな門田さんに古本の魅力を尋ねると、「一点物の良さを感じるところです」と答えた。とくに絶版になってしまった本にはそれを強く感じるという。新刊書店には並んでいないが、あるところにはある一点物の古本。その何ページ目かに、偶然手に取った人の心を動かす「一点物の言葉」が記されているかもしれないからだ。

『よるのひるね』では、昆虫食や金継ぎなどイベントも数多く開催している。興味深いイベントの日に訪れるのもいい。古い木の扉を開ければ、人生や世界に希望を見出せる言葉に出合えるに違いない。

背中を押してもらった5冊!

あり得ないほどの周囲の後押しに感動しました。

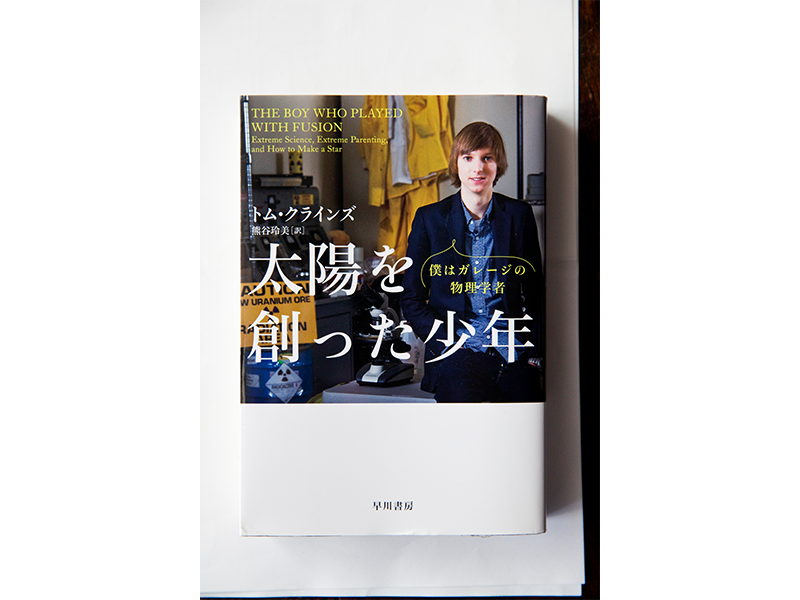

「TED」にも複数回出演している天才少年のドキュメンタリー。両親が“毒親”の正反対の存在で、こんなにも素晴らしい周囲の後押しがあり得るのかと感動しました。少年が放射能に関する実験を行うという面でも驚きを持って読めます。

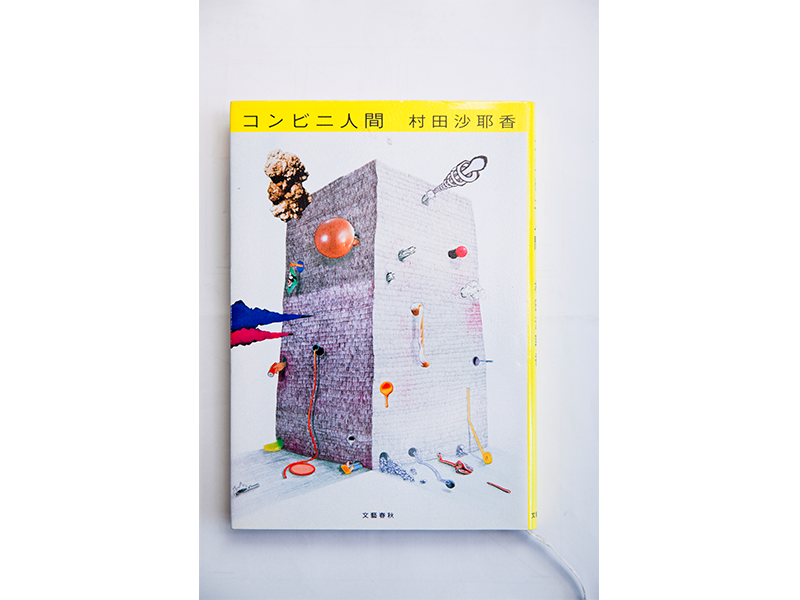

アセクシャルな主人公と、周囲の対比が強烈。

すごくおもしろい芥川賞受賞作という評判で買ってみましたが、アセクシャル(無性愛。他者に対して恒常的に恋愛感情や性的欲求を抱かない状態)な主人公と周囲の対比が強烈で、雑音に打ち克つ一例として背中を押してもらいました。

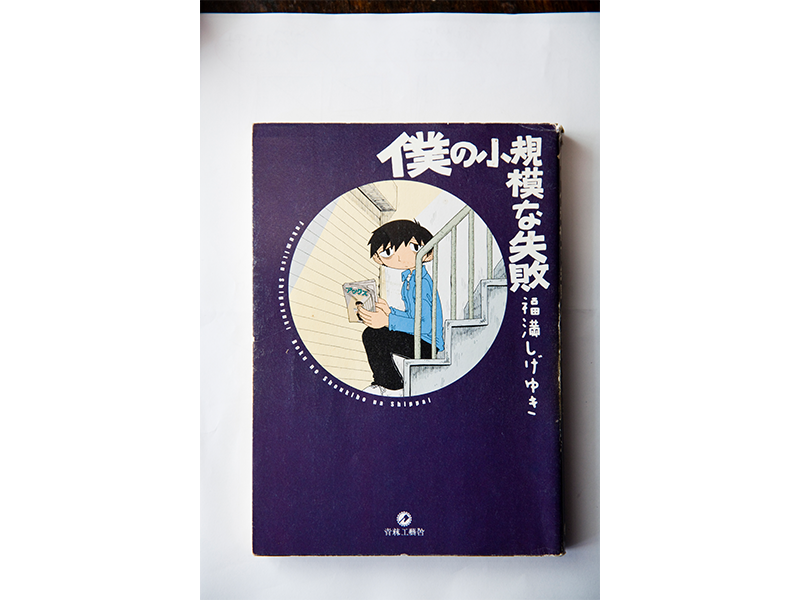

ガロ系の作者が天才化する過程が楽しめます。

『ガロ』や後継誌とされる『アックス』から出てきた作者の出世作。多くの自虐的な作品とは一線を画し、モラトリアム期の客観視具合がとても冷徹ですごみがあります。作者が天才化する過程が楽しめる、現在の活躍の元となる作品。

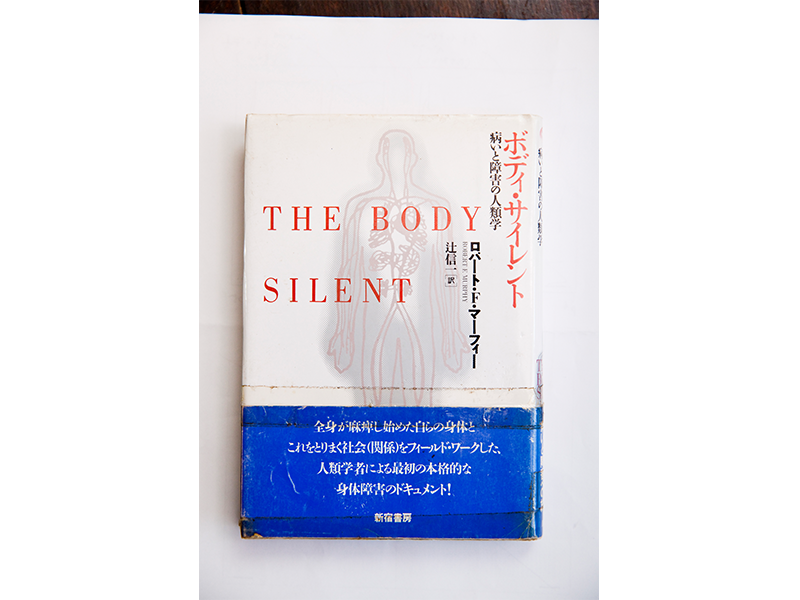

いずれ訪れる病。その恐れに対する励ましになります。

身体のほとんどが徐々に麻痺していく病にかかった人類学者本人のドキュメンタリー。不自由さが進むなかでの気づきの数々と、生への肯定感が示され、いずれ自分にも訪れる衰えや病などへの恐れに対する励ましになります。

日本の景気回復のアイディアが多数。元気が出ました。

日本の景気はいい感じだとは言えませんが、この本にはそのための具体的なアイディアが多く出され、経済のあり方についてもわかりやすく書かれています。不安を煽るだけで終わっている本が目に付くなかで、とても元気が出ました。