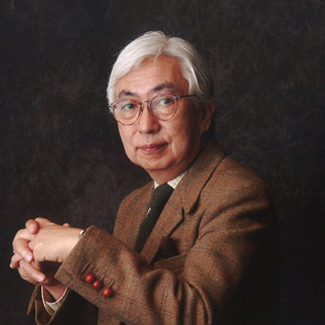

銀行員から時代を牽引したセレクトショップ「リステア」に関わった吉川稔は、やがて2016年に環境、緑化をプロデュースし始める。若き日、西武百貨店社長だった水野誠一の言葉に刺激を受けた吉川は「モノ」ではない価値や空気感を売る時代へと進んでいった。二人の対話は百貨店を原点としながら、百貨店を超えていく。

モノではなく、所有できない究極の形を売る

吉川 リーマンショック後あたりから、今度はリステアのようなセレクトショップも含め、物販業そのものがダメになっていくんですよね。

水野さんが30年前のシンポジウムで、百貨店の行末を憂えたように、僕自身が今度は「セレクトショップという物販すら必要とされなくなる時代が目の前に来たな」と感じたんです。それが2010年頃のことでした。

水野 そこから、どんなふうに転身していったの?。

吉川 東邦レオに入社したのは2016年ですが、関わり出したのは2011年からです。

また出会ったきっかけになったシンポジウムの水野さんの言葉に戻るのですが。

あのときお話されたなかに、僕は百貨店を「売り場」と捉えてたんですが、水野さんがライフスタイルや生活、暮らしを提案していく場として話をされていたんですよ。

2010年頃は、自分自身もそんなにモノをもたなくてもいい、ミニマリズムというのではなく、環境というか、自分が生きる、暮らしのなかの快適さという広い概念を求めるようになっていたんです。

水野 世の中の価値観がはっきりと変わっていった時期でしたね。

確かに、ライフスタイルという概念を百貨店に持ち込んだのは、西武百貨店が最初だったと思います。

「モノではなくてコトなんですよ」と言ったのもそうだし、モノというのは物語がないと売れないものだと。

結局、百貨店というのはモノを売るだけだと、そこで働く人すべてが信じていた。

でも、それではモノが売れない時代が確実に来るよと。

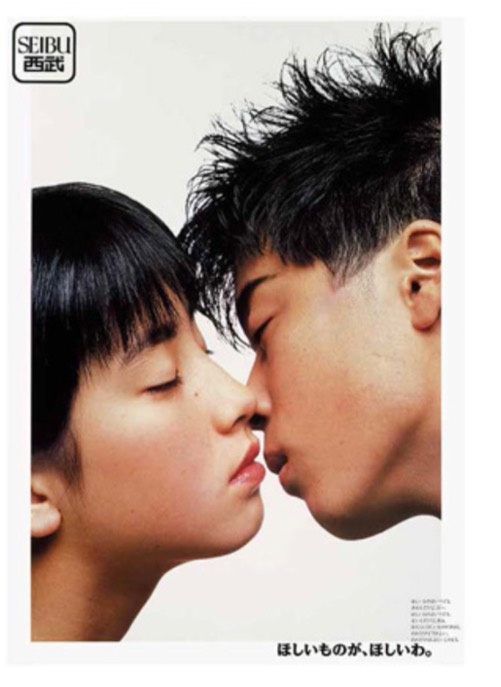

僕はロフトを作るとき、糸井重里が「ほしいものが、ほしいわ。」というコピーを書いて、ポスターを作った。

そのポスターの写真は、宮沢りえとデザイナーの浅葉克己の息子がキスしようとしていてね。

そうしたら、西武の先輩たちは「欲しいものが欲しいって、当たり前じゃねえか」と言ったんだけど、僕は説明したんです。「もう今の若い人たちは、大抵のものは手に入れてしまって、欲しいものがなくなっちゃった。だから、次に買いたくなるもの、欲しいものがない人たちが欲しくなるものが欲しい」ってことだと。

吉川 モノ離れは着実に始まりましたね。その2016年から、グリーンを作る、エコなスタイルをやり出したのは、自分のなかでは、今も実はファッションビジネスとしてやっているんです。

つまり、要は自分が所有できないものを売る。

それまでのモノは、消費されるものであり、誰かの所有物だった。でも今度は自分だけのものが欲しいというよりは、所有できないものの究極の形、空気とか、雰囲気、環境が大事だと思い始めた。

だから、写真をパッと撮った時に、何を着てるか、何を持っているかよりは、いい雰囲気と、いい仲間といる方が感じがいい。つまり、雰囲気や仲間は所有することができないモノですよね。

百貨店もセレクトショップも、パーソナルなモノを売る業態でした。じゃあ僕は次に、パブリックなものをラグジュアリーに売る業態をつくろうと思い始めたんです。

「絶えずモノがある」ことはダメ。大量生産、大量消費の終焉

水野 だから今日、この対談の場にさせてもらった九段ハウスというのを、吉川さんが借りるという話になって「何をやるの」と聞いたら「この空間を貸して、新しいことを発信できる場にしたい」と言っていたね。

吉川 単に緑というよりは、こういう空気感、ですよね。なんか今日いい気分だよねとか、季節感を感じるよね、という。

当然この土地は誰かの所有物だけれど、空気は誰のものでもなく。

そこに本当のお金を使うことに、みんなかっこいいと思うような概念がある。

水野 最初にやったのが、ルイ・ヴィトンのポップアップストアだったね。

普通、そういうのはかつて百貨店だったり、ホテルの宴会場でやったりしていたんだけど。

吉川 ライフスタイルとして見せたいということですよね。

だから、ここの名前をハウスにしたのはそこだったんです。

九段という歴史ある場所にあるハウスで、誰でも想定できる非日常空間で魅せる時代じゃなくて。想像できない非日常空間だけれども、家みたいな空気感のなかで魅せるという。

それと、僕はリステアもやりつつ思ったのは「絶えずモノがある」ということがこれからダメだと思ったんです。

今日はルイ・ヴィトンのポップアップストアをやっているけど、明日は何もない、もしくは次はここはレストランになっている。あるいはオペラのコンサートをやっているとか。

その日によって、すべてのライフスタイルの中のあらゆるものを可変的にやるような場所でないといけないと思ったんです。

水野 常にモノがあふれている、大量生産、大量消費という前提は、昔の百貨店がそうだったんだけど、もうそれは量販店に任せた方がいいよね。

吉川 そう思います。

水野 限定的な商品だから、今来なければ買えないとか、もう明日には売り切れちゃうとか。

それで本当に高級なもの。それに価値があるよね。

吉川 ここでポップアップをやる際も、基本的には限定品なんです。

この期間だけ注文を受けて、ここで買うことはできない。

ここで見て、注文して、そこから初めて作られて届けられる。

ある意味、物販店ではなく、まず欲しくなる感動がある。

後日届くというのも、時間かかる方が嬉しいという感動。

奥から同じものがもう1個出てくるわけではないというね。

アトリエ、工房として、職人もここで作業させる。

だから来た人たちは、本当にブランドの工房に招かれたような気分で、職人と直接会話して、で、その中であなただけのこの一品を作っていくという。 そういうポップアップなんです。

「買えないものを、買う」。ギフトの幸せもそこにある

水野 阪急梅田本店 GREEN AGEが、ラグジュアリーブランドのエシカルな取り組みを集めて、約700坪のフロアの中で展開したんですね。

僕は、これは素晴らしいことだと感心して帰ってきました。

そのあたり、やっぱり日本の消費者にはプレゼンテーションや、体験を与える機会が必要だと思うんだけれど、吉川さんはそういうことをやっていってくれていますよね。

吉川 数年前に学生のファッションコミュニティの女性の方々に集まってもらって、ここ(九段ハウス)でアートな要素のあるエシカルショップのようなものをやったんです。

その方々と僕がディスカッションをした時に「どこで買い物をしますか」と聞くと「いや、買い物はしません」とおっしゃるんです。でも、みんな魅力的なファッションだし、素敵なものを持っているんですよ。「それはどうしたんですか」と聞くと「友達にもらいました」と言うんです。とにかく、商業施設へ自分のものを買いに行くことには幸せを感じない。

むしろ、友達から自分の欲しいものをプレゼントされる。あるいは自分が誰かへのプレゼントをに買いに行く。そういう消費をするわけです。

つまり、自分の欲しいもの、商品を買っている自分には幸せを感じない。そう言う自分は嫌だと。その人のことを想像し、それを手渡した時に喜んでくれる顔、使ってもらっていることが喜びであり、幸せである、と。

だから、ギフトなんですよ。

もうひとつ出たのが、ポイントは、カスタマイズ、リメイクするということ。

まず簡単にやれることはというと、ブランドの包装紙をあえて外して、自分なりのパッケージをする。

次に、何か自分がそこにメッセージを加える。

それは世界に一つのギフトであり、それを渡すことがセルフブランディングにもなっている。

彼女たちは水野さんが言われた、買えないものを買う、という消費を実現してしまっているんです。

それに、いいものをちゃんと知っているんですよ。でも、大量生産しているものを否定するのではなく、自分の何かを加えるんです。

センスがいいんです。それを誰かにギフトする。だからギフトは自分らしさがいるんです。

水野 誰かのための消費の時代になったんですね。

そこにもうすでに物語がある。

「ギフト」という言葉は、天賦というか、天からもらった能力、才能という意味から来ていますから、まさに幸福ですね。

ギフトにして初めて、そこに付加価値も生まれるし、物語も生まれる。

滲み出てくる価値がすごいですね。

一時期「自分へのご褒美」という言葉も流行ったけれど。それはそれでいいですね。

有り余ったお金で「新しいルイ・ヴィトンの新作だから買ったのよね」と言っている人には感じられない幸せですよね。

吉川 そういうところにストーリーが完全に移管しています。

だから僕も、個人の所有からパブリックへ、自分の心地よさだけではなく周りも含めたライフスタイルとしての心地よさへと、考えを昇華させてきた。

水野 シチュエーションを提供するということが大事なんですね。 そしてそれは見えない思い出という共有の大切なものになっていく。

物語は押し付けではなく、自分がその中にいないといけない

吉川 誰かが喜んでくれる良いギフトのためには、個性が必要になってくるんです。

同じセンスの人どうしなら、どんどん同じものになっちゃう。

自分では理解ができないけれど、あの人はこれが好きなんだという想像力も必要です。

その個性の多様さが、面白い。

水野 情報発信の凄まじい時代だから、例えば友達に何か贈るにしても「これは絶対に好きそうなんだけど、あの人はまだ知らないかも」と、想像して贈るなんていうのは最高に面白いゲームだよね。

吉川 そうなんですよ。SNSで相手の思考を読み解いたりする面白さもある。

リステアから、さらに環境を提供する方へと僕がビジネスモデルを大きく寄せていったのは、以前はスタイリングやライフスタイルを消費者に提案するプロが雑誌であり、百貨店だった。そして、セレクトショップもそうだったんですよ。

それが、逆になったと僕は思います。

もはやそれは押し付けになってしまう。

だって、もっとパーソナルな多様性があるから、実は本当にその人のことを知っていないとできないんです。今のデジタルだと個人同士でそれができても、プロができなくなっているんですよね。いわゆる、表面的なプロでは。

水野 スタイリストとか、オピニオンリーダー的な、「この人の言うことなら」というプロは必要なんですね。

デザイナーがいくらこれいいでしょって言っても、それを認める人を介在させないと、その価値が出てこない。

そういうこともあるし、消費というもの自体が物を買うことではなくても、やっぱり物語を買うということなんですよね。

吉川 しかも、その物語は押し付けではなく、自分もその物語に入ってる状態でないといけないんです。

ということは、プロはまさにそのストーリーを、演出するだけじゃなくて考える力が相当必要です。

だから僕が今、モノというより、こういう建築とかランドスケープをやり出したのも、ある意味こうやってあるものを使うのも、結局、もともと作った方の思いやそこに込められた意図などそういうものを大事にしているからなんです。

だからちょっとDJに近い。もともと良いものを、さらにより良くしていくみたいな。それは逆に言うと、ものすごくいろんなことを知っているからできるっていう。

DJがものすごい量の音源を持っていて、で、その時のオーディエンスに合わせて瞬間的に変えるような感じです。

だから僕が今やっていることは、ある意味、建築環境のDJのようなことですね。

それは消費だけではなく、あらゆるオーディエンスを意識して、その人が何をその場で求めてるかっていう瞬間の変化を見極める力がいる。流動的だから難しい。

水野 DJってすごく大事ですよね。

音楽を作っているわけではないけれど、ミックスすることでコンテンツにして、付加価値を生む。まさに編集力の勝負なんですよね。

そういうことがプロとしてできることが、とても大事ですね。

撮影 谷口大輔 Instagram:@tanig_ph

構成:森綾 http://moriaya.jp/