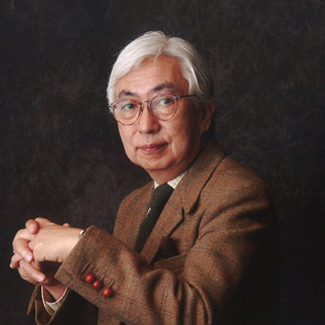

ファッション・ジャーナリストでありプロデューサーである生駒芳子は、現在、文化庁の文化審議委員、日本エシカル推進協議会の会長も務め、日本の文化そのものを世界という場で考えている。一方、セゾンカルチャーの中心人物のひとりだった水野誠一も、セゾンの蒔いた種が日本文化やエシカルにつながると考えている。

にわか仕立てのメセナ・ブームとセゾンカルチャーの相違点

水野 前編で、生駒さんも語られていましたが、もはやファッション、文化、経済というのは切り離せない時代になりましたね。

生駒 文化と経済というのは、本来、循環して存在しなくてはいけないじゃないですか。

それで、私は今、文化庁の文化審議会の委員なんですね。文化審議会の中の文化経済部会という会議の委員を務めています。この文化経済部会は、比較的最近にできたんですよ。

文化庁も重い腰を上げて、文化もこれからは経済と一緒に回していかなければと考え、行動を起こし始めています。

水野さんの話をお聞きしていると、その種まきは、完全にセゾン文化のベースがあってのことだと思います。

水野 堤清二が絶えず言っていたのは、文化事業というのは、文化だけでも事業だけでもダメだと。その 文化と事業の出会いをつくるということが大事なんだと。

生駒 文化と社会、文化と経済。その繋がり、循環こそが、戦後日本が豊かさを築けた鍵でありベースでもあると思うんです。

ベネッセの福武さんも、経済界の企業人への講演の最初に「経済は文化のしもべである」ということを必ずおっしゃるんです。でもそれはまさしく、堤さん、水野さんがやってこられたベースの上にある言葉だなと思いますよ。

水野 そうですよね。この話は何度もするんだけど、西武池袋店で、ルノワール展をやって15万人だか20万人だか人が来ました、と言っても、堤さんは「それはルノワールのおかげだ。君たちはそれを百貨店事業にどれくらい活かせたんだ」と言った。僕はその意味がすぐわかったので、それ以来、入社3年目くらいだったけれど、社長答申というのがあると、堤さんの通訳に駆り出されました(笑)。

しかし、セゾンはバブルの崩壊とともに、非常にまずい状態になってしまう。その理由の ひとつは消費自体が膨れるだけ膨れてはじけたこと。

もうひとつ、文化活動というのも、今までそこに見向きもしなかった会社までがやり始めたのです。猫も杓子もメセナだと言ってね。

ただそのメセナは、にわか仕立てのものが多かったから、バブルの崩壊とともに消滅してしまった。

例えば、上野の文化会館でミラノオペラ座の引っ越し公演をやりましたね。そういうことに何億という金を出した企業が、国内の公演活動にはほとんどお金を出さないんです。それはメセナじゃなくて単なるプロモーション費でしょう、と思いましたね。

生駒 何かこう、あっという間にメセナって消えてなくなりましたね。

水野 西武も事業を拡大してた分が、やっぱり全部つけとして回ってきちゃって、文化的なことができなくなった。そういう時に、文化のバブルもはじけたような象徴として、セゾングループが目立ってしまった。1995年に西武を辞めてから3年ぐらい経って、朝日新聞で東大名誉教授の渡辺守章先生と対談をしたんです。「セゾンがやってきたことは文化だったのか」というテーマで。

生駒 今なら、はっきりと文化、と言いきれますね。

戦後の日本社会の中で礎のような文化、非常に成熟した文化をセゾンがつくられたと思います。その礎がなかったら、今どうなっていたんだろうと思うくらいです。私たちのような少し後の世代から見ると、非常に成熟したカルチャーが次々と生み出されてきていました。大人の文化の時代なんです。その後、社会全体がすっかり子どもっぽく幼稚になっていってしまった。あの成熟した文化の時代はどこへ行ってしまったのだろうと。手が届くようで届かない、永遠の憧れの時代であり続けているわけですが。

水野 渡辺先生は懐疑的で、セゾンがやったことは一種のブームでしかなかったんじゃないかという仮定から議論が始まりました。渋谷もただ若い連中が集まる街になっているけど、そこに文化が育たなかったんじゃないかと。

結論としては「セゾン文化というのはひとつの事件だった」ということになりました。文化的な事件だったという話になったんですよ。

生駒 それは面白い結論ですね。とはいえ、一瞬で消えたメセナ・ブームと、事件でありながらも文化の歴史をしっかり刻んだセゾンがやってきたことはまるで違ったと思います。

水野 しかしメセナ・ブームという、表層的なものに引っ張られる形で、セゾン文化というのも、終わってしまった気がします。

でもそこでセゾンがまいた種は、これからまだまだ違う形で実をつけていくだろうと思っていました。そこに、僕はエシカルという思想、活動を見出したんです。

消費には限界がくる。ファッション自体が、いわゆるモードの時代から、ユニクロに代表されるような。普段着=ファッションという時代になってきているし。

どちらがいいとか悪いとかではなくね。リアルがわかっていないと、文化も語れない。

そういうなかで、これからのテーマって何だろうと考えたとき、サステナビリティとかエシカルという言葉だなと。そうしたら、生駒さんはその先端におられたわけです。

エシカル、フェアトレードが続くための考えかた

生駒 自分が肌で感じた変化というのは大きかったですね。社会の状況も変わって、地球の環境も変わった。

水野さんのような方がこれからはエシカルだとおっしゃってくださるのは、ものすごく心強いです。エシカルって一見、固い言葉じゃないですか。倫理的、道徳的という。

最初にエシカルという言葉を掲げたのは、イギリスのブレア元首相です。アフリカの飢餓対策について、エシカル・ポリシーというのを立ち上げた。

それで 1997年ぐらいから、エシカルという言葉がイギリスの企業の間で広まりました。

そこから、植民地時代の贖罪的行為としてのフェアトレードが生まれた。アフリカの飢餓問題にイギリスが手を差し伸べなかったら、自分たちの未来がないのではないかと。

そういうことを踏まえてみると、日本は過去の戦争のことを勉強しきれていない、把握できてないところがあります。途上国とか世界の状況に対して関心が薄い。若い人たちの自己肯定感の低さもそこにつながっているのではないかと感じます。

水野 フェアトレードという言葉で記憶にあるのが、その言葉が世の中に出始めた頃に、日本の友人が、フェアトレードの仕事をやっていて、海外からフェアトレードをやっているグループを集めて、日本で会議をやったことがあるんです。

それは未だ僕が西武にいた頃で、呼ばれてスピーチをしました。

そこで「フェアトレードというのは、かわいそうな人たちの作ったものを買ってあげているんだっていう意識ではないですか。そうじゃないはずです。フェアトレードであるということは、同じ立場に立って、先進国にも負けないクオリティーのものを作ってもらって、それをフェアトレードしないと長続きしないんですよ」という話をしました。

すると、海外のメンバーは「まったくその通りだ」と。「慈善事業としてフェアトレードやっていると限界がある」と。

「ちゃんと現地に赴いてクオリティアップをして、それからフェアトレードをすることが大事なんですね」と、理解してくれました。

ところが日本の出席者は「そんなことやるのは無理ですよ。なんでも買ってあげるだけでいいんですよ」と言ってね。でもそれじゃ、フェアトレードの商品なんてこの程度のレベルだろうと、一回限りで終わっちゃう。そうじゃなくてすごいと思わせないと、フェアトレードのフェアトレードたる価値が生まれて来ないですよね。

生駒 そのご説明は、とてもよくわかります。水野さんのフェアトレードの本質を見通した発言は素晴らしいですね。

水野 だから、僕も結構、フェアトレードへの想いは、生駒さんに負けないぐらい前からありました。ただタイミングって大事ですからね。

生駒 90年代後半にブレアさんが言葉にしたのは大きかったんですね。

私は今、日本エシカル推進協議会の会長を務めているんですが、それは 2017年に立ち上がったんです。

立ち上がった経緯は、消費者庁で倫理的消費調査研究会という、エシカル消費を研究する会議を立ち上げ、そこに私も委員として参加し、 30人ぐらいの会議で、鳥取県知事、徳島県知事も参加されて2年間開催しました。そのあと消費者庁が報告書をまとめましたが、この火を絶やすまいという思いから設立されたのが、この協議会です。

初代は東大の山本良一名誉教授で、 3代目の会長が私となります。理事・アドバイザーは、生物多様性から人権、動物福祉、フェアトレード、エシカル消費など、それぞれの分野の専門家で、皆が公益のためにボランティアで取り組んでいます。

今、地球全体を見ると大変危機的な状況に包まれています。この先、いったい、この宇宙船地球号はどこに向かうのか、どうなるのかと、皆が大きな不安に包まれています。戦争も終わらず、増えている状況ですし。 例えばアメリカの状況を見ても、エシカルの観点で言えば人権的な問題への取り組みが後退して、いろいろなところで、 時計の針が逆回りしているような怖さもあるじゃないですか。

だから、ますますエシカルの推進が必要だなと思って、活動しています。環境問題と人権と動物福祉っていうのが大きな柱ですが、そこに私は文化も入れたいんですね。

なかなか、文化まで及ばないんですが、私は最近、「エシカル・クリエイティブ」という標語を掲げています。 エシカルな世界観を築くには、文化や伝統世界の要素は欠かせません。また、そのエシカルの要素を伝えるために、クリエイティビティを活用する。この両者が繋がって循環すれば、より大きな豊かな動きを生み出せると思うんです。

良いものを長く着ることはエシカルである

水野 大量生産、大量消費、大量廃棄の問題がありますね。ファスト・ブランドがバーッと出てきて、皮肉な事に、それが問題化されて。一方でデジタルな時代になり、若い人たちのファッションへの関心が薄れている。

生駒 今すごい二極化になっているんですね。ものすごくこだわった、クラフツマンシップの究極を極めたクチュールな傾向と、一方でユニクロのようなシンプルな制服みたいな、定番的な生活必需品的な服を求める人と。

水野 ファッションは世界第 2位の汚染産業になってしまった。1位は石油産業、 2位が繊維産業なんですよ。ああ。美しいはずのファッションの裏側は真っ黒だったみたいな児童労働問題もあるしね。

『ザ・トゥルーコスト』という映画がありましたね。あれはバングラディッシュの工場が舞台でしたか。 みんなが安い安いと喜んで買ってる洋服は、こういう労働背景にして作られてるんですよ、と。本当のコストを考えてください、と。それを訴えたあの映画は素晴らしかったですね。

生駒 バングラディッシュで縫製工場が自然崩落するという「ラナプラザの悲劇」が起こったのは、2013年です。あれから12年経ちました。それで、フランスでこの春くらいにやっと、「スーパーファストファッション法令」ができました。

水野 ああ、それ、いいですね。すごいですね。あのファッションの大家であるフランスがついにそこに行き着いたということは。

生駒 彼らが一番謳っているのは「価格だけで安いからって買うというその習慣がよくない。それを変えなければいけない」ということです。水野さんがおっしゃっていることと全く同じです。

水野 『ザ・トゥルーコスト』のなかで、すごく象徴的な映像が出てきて、それはテーブルが汚れてるのを自分のスーツで拭いて捨てる。つまり雑巾のように捨てても惜しくない服だというね。それをコマーシャルに使ってる映像がありました。

大量生産、大量消費、大量廃棄の時代はもう終わるべきだと頭脳的に理解できない人たちがまだいることは本当に情けない。

だから、大阪のうめだ阪急の「GREEN AGE」 という売り場で、グッチやロエベがエシカルを打ち出したことは意味があったんですよ。エシカルは安いものではなく、本当にサポートするなら高くなっても払わなきゃいけないというね。

これは食品でも、本当に安心安全なオーガニックなものは高いでしょう。でも高くてもあえて支払うからこそ、その安全な食品があのサステナブルに提供されていくのですから。

生駒 とはいえ、現実としては、いろいろな企業で、エシカルとか、サステナブルを推進しようとすると、必ず上からこう言われる、「それって儲かるの」と。そしてストップがかかることが多い。私もそういった声を多くの企業から聞いています。また、若い学生さんが「買いたいけど、フェアトレードやオーガニックのものって高いんです」と。そのときに、私はこう答えます。「1000円の物を 5個買わないで、 5000円の物 1個買うっていうことも出来るよね」と。それから私は「その高い分というのは、未来への投資だと思いましょう」と。

そういう発想を持つと、自分がお金払う意味が出てくるわけで、未来への投資なんて、何だか嬉しくなるじゃないですか。

水野 そうですね。エシカルを行動に移すことは、社会貢献をしているんだというプライドを持てばいいんでんですよ。エシカルって、高くて当たり前なんです、っていうくらいじゃないとね。

生駒 いいですね。私もこれからは、そう言います!

水野 高くていいんです。高いものは良いものなんですと。良い物を長く大切に着る。ワンシーズンで洋服を捨てちゃうということ自体がおかしいんです。

生駒 その廃棄コストがまたすごいし、燃やせば CO2も大量に出ます。ファッション大国フランスではファッション廃棄できない禁止法ができて、罰金刑があるんです。それが3年前に施行されて、フランスのアパレル産業は真っ青になったと聞いています。でも、新しいアパレルのあり方が始まったのです。日本はまだまだ、これからですね。

水野 日本も早くそうなったらいいですね。

今、日本はひたすらリサイクルさせる方向ですね。ただリサイクルというのは、それだけコストもエネルギーもかかる。

生駒 ワードローブの健全化のためにも、良いものを長く着ることは、私もエシカルだと思います。

水野 だから僕はね、西武でロフトやシードを作った時代に、大手のアパレルメーカーに「各店にズラッと売れ筋の紺色やグレーのスーツをストックするんではなくて、なんで見本だけを並べて、それで注文を取るセミオーダー方式でやれないの?」と尋ねたことがあります。だって共通在庫を工場が持って各店の注文に応じて完成させれば、袖丈やズボン丈だけ直すのといくらも変わらない時間でスーツを出荷できるはずですよ。でも全然やらないですね。ともかく、大量生産、大量販売しないとコストが下がらないという思い込みがある。それで大量廃棄が生ずる。だけど新しいセミオーダー方式を作っておけば、品質が高まり、なおかつ無駄が出ない。

撮影 谷口大輔 Instagram:@tanig_ph

構成:森綾 http://moriaya.jp/