16年連続人口減少と揺らぐ伝統の「担い手」たち

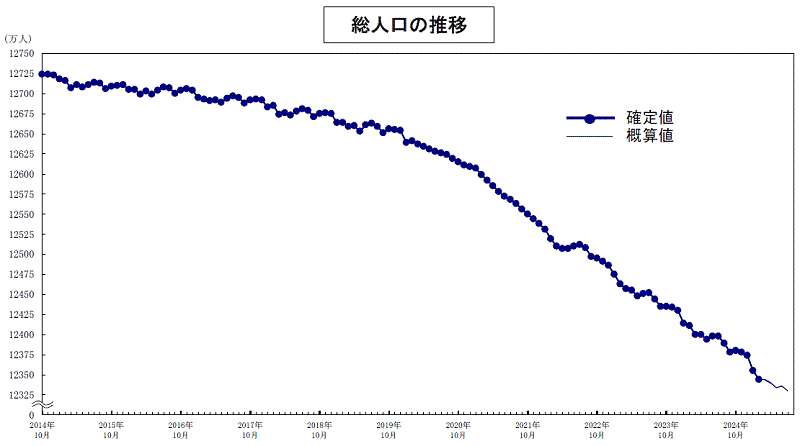

先日、「昨年より91万人減少の16年連続減少」と報道されました。現在の日本の人口は1億2330万人(2025年7月現在)※1と言われています。人口減少は、あらゆる問題を引き起こすことはよく知られていますが、地域の伝統文化にはどういった影響があるのでしょうか。あるいは、すでにどのような影響が出ているのでしょうか。

今回のソトコトでは、日本の伝統文化で、人が少なくなってしまったゆえに起きているお祭りや伝統行事の変化をまとめながら、人口減少と地域について一緒に考えてみたいと思います。

(引用:https://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.html)

日本の各地には、代々受け継がれてきた素晴らしい伝統文化や伝統行事が数多く存在します。Nishikigoi NFTで知られる新潟県山古志の「牛の角突き」もその一つです。しかし、人口減少による過疎化や高齢化の影響で、長年お祭りや伝統芸能を支えてきた「担い手」が、今、全国的に不足しているそうです。

この厳しい状況は、伝統文化が存続するために「変わる」きっかけともなっています。これまで厳格に守られてきたルールや慣習が見直され、伝統を新しい形で未来につなごうとする動きが、各地で生まれているのです。この記事では、こうした伝統文化の変化が地域にどのような活力をもたらし、地方創生へのヒントになっているのかを見ていきたいと思います。

伝統が迎える新しいカタチ

女性が主役に、伝統の世界に新しい風

昔から「女性はダメ」という慣習があったお祭りや伝統芸能は少なくありませんでした。これは、神道の概念や、特定の役割を担うことへの体力的な負担などが理由とされてきました。しかし、担い手がいなくなってしまう今、そのルールを見直す地域が増えています。

例えば、これまで男性の仕事とされてきた春日部市銚子口の獅子舞では、担い手不足が深刻になり、今では若い女性が実際に獅子を舞う姿も見られるようになりました。これは、参加できる人の輪を広げるための明確な一歩であり、伝統的なジェンダーの役割が、存続のために変化していることがわかりますね。

また、力仕事が中心だった江戸切子の世界でも、大きな変化が起きています。かつてはホテルや飲食店向けのシンプルなデザインが主流で、大規模な製品にはかなりの力が必要とされたため、男性が中心でした。しかし、時代と共に市場のニーズが変わり、より繊細で美しいデザインが求められるようになると、体力よりも器用さが重要に。その結果、多くの女性職人が活躍するようになり、伝統に新しい風を吹き込んでいるようです。彼女たちの持つ新しい感性は、伝統工芸にモダンなデザインを取り入れ、若い世代にも魅力的な製品を生み出しているんですね。

(引用元:https://k-iwaya.jp/wp-content/uploads/2023/01/2301211139530-1.jpg)

地元以外の人々が伝統を応援する「サポーター」に

伝統文化は、その地域の住民が中心となって守り、受け継いできました。でも、過疎化が進む地域では、住民の力だけでは伝統を維持するのが難しくなってきています。そこで、地域外の人々の力を借りる、新しい継承の形が生まれています。

青森県佐井村の福浦の歌舞伎は、漁業者の高齢化と過疎化による後継者不足に直面しました。そこで、2016年から村の外からも出演者を募集しています。2025年の公演では、出演者の半数以上が県外からの参加者でした。これは、伝統文化の担い手が、必ずしも地域住民である必要はないという新しい考え方を示してくれています。

また、長野県天龍村の「向方のお潔め祭り(むかがた おきよめまつり)」では、東京など都市部に住む人々が現地に通い、「楽(笛)」を習得して祭りに参加する「サポーター」として伝統を支えています。彼らは単なる観光客ではなく、伝統を深く理解し、継承の一翼を担う存在です。これは、物理的な距離を超えて、文化への情熱でつながる「新しい地元」の形と言えるでしょう。

これらの取り組みは、伝統文化が「地元の人だけのもの」ではなく、その文化を愛する人なら誰でも「担い手」になれることを示しています。

(引用元:https://omatsurijapan.com/blog/area2/koshin-etsu/nagano/kankoukeizai-mukagata/)

昔からの厳しいルールが変わる

伝統文化の中には、「長男しか参加できない」「特定の年齢層だけ」といった厳しいルールを持つものもありました。これらは、特定の役割を厳格に守ることで、伝統の形式を保つために重要だと考えられてきました。しかし、担い手不足が深刻な今、そうした「昔からの決まりごと」が撤廃されています。

加須市玉敷神社神楽では、担い手が足りないことから、これまでの地域の制限がなくなり、女性も参加できるようになりました。また、蓮田市閏戸の式三番でも、長男のみというルールが撤廃され、若衆の年齢層が拡大されました。

これらの例は、伝統文化が生き残るために、血縁や年齢といった「形式」よりも、その文化を未来に繋ぎたいという「心」を大切にするようになったことを物語っているようですね。

これからの伝統文化

日本の伝統文化は、人口減少という大きな課題に直面しています。でも、これは単なる衰退ではなく、長年の慣習やルールを見直して、より柔軟な形で未来へ繋いでいくためのチャンスになっているのかもしれません。

女性の参加、地域外からの応援、そして昔からの厳しいルールの緩和。これらはすべて、伝統がより多様で開かれたものへと生まれ変わるための「進化」です。この変化は、伝統文化が一部の限られた人だけのものではなく、その文化を愛する誰もが「担い手」になれる可能性を示してくれています。

伝統は固定されたものではなく、時代と共に息づき、変化し続ける生きた文化です。人口減少という課題に直面する中で、伝統の本質を大切にしながら、変化を恐れずに新しい形を模索すること。それが、日本の素晴らしい文化を次の世代へとつなぐ、大切な一歩につながっていくのだと思います。

※1 総務省統計局:https://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.html

ぜひフォローをお願いします!