【ソトコト×ヤモリの空き家エコノミー連載】日本の各地域を再生して、地域を活性化。関係人口を推進していくプロジェクトが「ソトコト×ヤモリの空き家エコノミー」。毎回ゲストを迎えてソトコトと一緒に対談。

日本の築古戸建ての再生賃貸事業を手掛ける株式会社ヤモリ代表の藤澤正太郎さんが毎回、ソトコトと一緒にゲストを招いて、日本の各地域の空き家から推進する地域活性化、関係人口作りの対談。

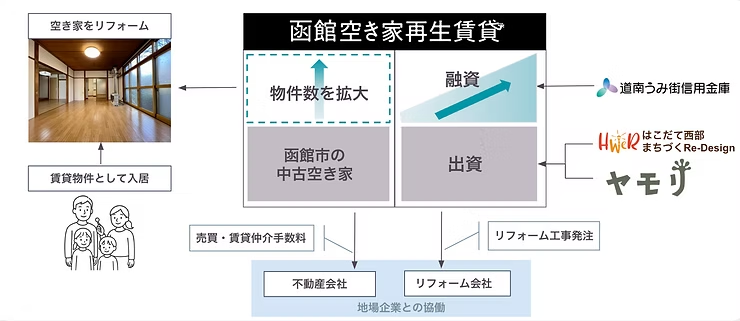

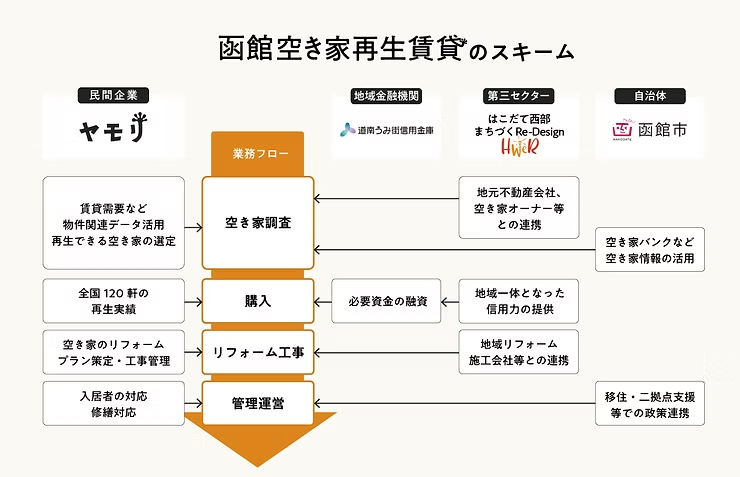

第3回目(後編)。前回の第3回目(中編)に続いて函館ロケ。第3回目の最終回(後編)となる今回は、合弁会社(函館空き家再生賃貸株式会社)の設立と、その記者会見を函館で行って、空き家再生で必要な金融手法、さらにこれからの空き家再生、地方創生の未来について語り合いました。

函館で、空き家再生の合弁会社会社を立ち上げた理由

藤澤 記者会見、お疲れ様でした。

北山 ありがとうございました。2時間、ずっとしゃべり尽くしましたね。誰も集まらないかと思いきや、結構カメラも入っていました。

藤澤 そもそも北山さんは、商社時代に金融部門にいて、ファイナンス畑出身ですよね?

北山 はい。函館市から、HWeR(※北山さんが代表を務める株式会社はこだて西部まちづくRe-Design)に、こんなご提案をいただいておりました。再建築不可の空き家物件をHWeRで収集して、再生して供給していただきたいですと…。それを推進、実行していくには、空き家物件の情報と金融機能が必要です。で、なかなか環境が整わずに、手つかずな状態だったんです。そこで、私から行政に相談させていただきました。 町の価値を上げる取り組みをしていけば、実際に事業される会社、協力者が参画してくるのでは?と…。そしたら、実際、ヤモリさんが函館まで来てくれました。

藤澤 函館は物件情報がなかなか集まってこなくて、閉鎖的な環境だと感じていました。ただ、賃貸の需要がかなりあるのも感じていました。賃貸の需要に対して、これからキチンと物件情報が集まってくるのか?…という不安を抱いていました。

北山 実際にヤモリさんと動き出したら、函館のたくさんの不動産会社の人たちが、すぐに空き家物件を紹介しれました。物件の情報収集をキチンとできるかの不安は杞憂に終わりました。

藤澤 まさに、案ずるより産むが易し。物事はあれこれ心配するより行動した方が早い!と。心配よりも行動して、とりあえずスタートを切れる状況が最初からできました。それからは、空き家物件の取得まで早かったですね。

北山 重要文化財に指定されている「立川家住宅店舗」という歴史的建造物が記者会見の会場となったのも良かったです。函館の古い町並みの魅力も一緒に伝えられれば、空き家再生に参画してくれる事業会社や人も集まってきてくれると確信していました。

空き家再生を推進するには、レバレッジを効かせることが重要!

藤澤 空き家再生事業でレバレッジという概念を、どうやってわかりやすく周りに伝えるかが重要です。つまり、限られた資金の中で、どう事業を大きくしていくか。1000万円の資金があっても、500万円ずつ2軒の空き家を購入したら、資金はなくなります。レバレッジとは金融用語で、少ない資金で大きく資産を運用していく仕組みです。

北山 まさしく、空き家再生を推進するにあたり、レバレッジが重要ですよね。

藤澤 例えば、1000万円の資金で3億、5億円の規模で資産(空き家再生)を運用…そんなレバレッジを効かせることが空き家エコノミーの重要ポイントです。自治体が空き家再生に予算を使うにしても、レバレッジを効かせることができれば、政策的な面でも、資金運用面でも、効率良く、効果も高いと思います。

北山 金融工学の概念ですね。

藤澤 はい、まさに! 金融工学の概念で言えば、空き家再生を推進するには、アセットファイナンスも重要です。アセットとは資産(空き家)、ファイナンスとは資金調達。つまり空き家をキチンと運用すれば、空き家の資産価値は高くなり、資金調達もしやすくなる。資金調達ができれば、また空き家を購入できる。そして空き家再生の推進を継続して、空き家資産の価値を高めることを持続できれば、キャッシュフロー(お金の流れ)できちんとリターンが出せる…ヤモリが考える空き家エコノミーの基本です。それが公正に評価されるべきなのに、自治体の会計ルールである単年度予算で見ると、よくわからない空き家に1000万円の予算は使いにくい。最初は空き家の資産価値が上がったように見えても、その価値が継続するか、わからないのが不動産、と思ってしまいがちです。官民金の連携が重要と、この連載(前編、中編)の始めのころに言いましたが、官(自治体)と民(企業)が連携して、そこに金(金融)が付いたら、その事業はスケールします。

日本の地域に第三セクターを作り、お金の言語を翻訳し、横連携できるのが理想

北山 官(自治体)に金(金融)を付けることは、お金の言語、つまり会計ルールなどが違いますので、ハードルがあります。ですので、自治体と金融の間に入って、そのお金の言語を翻訳しなければいけません。そこで、第三セクターという仕組みは良いと思い、HWeR(株式会社はこだて西部まちづくRe-Design)を立ち上げました。

藤澤 こんな第三セクターが、日本全国の自治体にあれば、素晴らしいと思います。横展開、横連携できれば、まさに日本の地方創生につながります。ヤモリの目指すところです。しかし、第三セクターを作ること自体も大変です。自治体が単年度予算ではなく長期的な予算を組むことは、金融的にファンドを作るとか、別会社を作るよりもハードルが高いと感じます。この2つの課題をクリアしていくことがポイントです。

北山 函館は、たまたま第三セクターの仕組みを作っていたのが良かったですね。

藤澤 レバレッジを効かせることは、不動産業の最大の強みです。金融機関から融資を受けるポイントは、レバレッジ効かせることです。でも、実はレバレッジっていろいろな解釈で使えます。行政の信用力を使うことも、レバレッジを効かせるポイントです。

資本主義じゃない、地域を誇りに地域を活性化させたい地域愛のある人たちの思い

北山 利回りだけじゃない、つまりお金だけじゃない出資者、協力者が地域にはいます。つまり地域に誇りを持って地域を活性化していきたい地域愛がある有力者や地場企業。その人たちと一緒に、どうやって地域の経済を活性していくか、それに取り組んでいくことが醍醐味です。

藤澤 投資リターン、お金だけじゃない人たちの思いを大事にしたいですよね! 事業で調達したお金で不当な利益を上げたりとか、与信でレバレッジを効かせすぎたりとか、金融だけが先に走り過ぎると、逆に跳ね返ってきて全て崩壊します。だから、事業をやっている本来の意義、そこに参画している人たちの思いを大切にするのが第一義です。

北山 経済用語で言うと、アームズ・レングスの考えですね。それぞれの思いを大切にしながら、まとめていくことです。

藤澤 その思いを理解した上で、数字では表れない資本コストの使い方ができると、今の資本主義の概念では解決できない社会課題を解決できる、そこに今回の革新性があります。資本主義社会で経営している企業も、ホワイトスペース(新しい事業領域)として検討できますし、純粋に社会貢献としても検討できます。事業として、それが強みになります。

北山 函館の空き家再生も、これからヤモリさんの考えるレバレッジを効かせて推進していきたいと思います。

藤澤 北山さん、ありがとうございました。

前編

函館で手つかずの空き家を資産に変えて、地域を活性化! 官民金連携の新たな取り組みとは⁉【空き家エコノミー⑦】

中編

賃貸物件として再生!さらに函館の地元FM出演! 空き家再生で気づいたこと【空き家エコノミー⑧】

【北山拓プロフィール】

株式会社はこだて西部まちづくRe-Design(HWeR)代表取締役。一橋大学卒。新卒で三菱商事株式会社に入社後、2016年に地域経済活性化支援機構へ転職。長野県白馬村に常駐し、スキー場ベースタウンの活性化に取り組むなど、観光まちづくりを通じ地域活性化プロジェクトを推進。2023年8月、函館市西部地区の再整備を担う会社を設立し、代表取締役に就任。地域と連携したまちづくりに日々挑む。

【藤澤正太郎プロフィール】

株式会社ヤモリ代表取締役。2011年に慶應義塾大を卒業後、三菱商事株式会社に入社。インフラ事業の海外案件とアセットマネジメントに従事。南米チリに4年間駐在。その後、NY本社の不動産ユニコーン企業であるKnotel IncのJapan GMを務める。2018年に株式会社ヤモリを創業し、日本の中古戸建て市場の活性化を通じた地方創生を目指す。