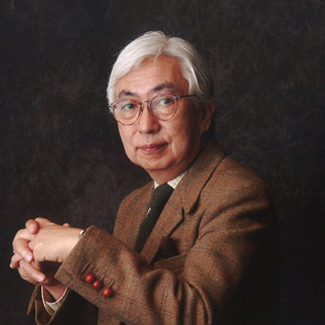

ソトコト総研代表で株式会社IMA代表取締役、そして元西武百貨店社長でもある水野誠一が、セゾンカルチャーを知る著名人と対話する連載企画「セゾンカルチャーってなんだったのか」。お二人目のゲストは、編集者の石川次郎さん。『POPEYE』、『BRUTUS』、『ターザン』、『GULLIVER』を創刊して編集長を務め、常に雑誌と世の中のムーブメントを連結してきた石川さん。セゾンカルチャーの中で常に「人がやらないことを」をやり続けて来た水野さん。全3回に渡る両氏の対談、その初回をお届けします。

仕事、遊び、生活が一体だった時代

水野誠一(以下、水野) そもそも石川さんとの出会いは、僕が西武百貨店の営業企画にいた時代ですね。

最初は渋谷西武で婦人服売り場に配属されて一年、少々飽き気味で海外のアートスクールに行ってみたくなった。それで辞めると言ったら営業企画に配属されて、もう一年やってみろ、と言われた。

営業企画へ行ったら、古川狷治という伊勢丹から飛び出して西武に来てやりたい放題やっているオヤジさんが居て仲良くなりましてね。次郎さんとの出会いはその頃ですね。

石川次郎 (以下、石川) 初めて水野さんに会った日を覚えていますよ。池袋でした。とにかく僕がまだ『POPEYE』をはじめた頃ですよ。

当時のボスの木滑さんが「ちょっと西武の水野さんという人に会ってきて。電話で要件を話してあるから」と言うんです。何だろうと思いながら西武百貨店へ行くと、見たことのないポロの黒いラゲージが。ポロ・ラルローレンの。

それが日本に初上陸してたんですね。そのとき、一緒に水野さんが現れた。西武はそういう珍しい商品に気づくのが早かったんです。木滑さんは、西武関係者ではいつも水野さんを頼りにしてましたから。

水野 六本木にマガジンハウスの事務所がありましたよね。

石川 ありました。1975年ぐらいかな。『an an』もそこで創刊する作業をしてましたね。古い雑居ビルでした。

水野 不夜城みたいなところだった記憶があります。

石川 会社が後藤花店の並びの古いビルを買ってくれたんです。当時すごく安かったらしくて、それを1棟まるごと買ってくれて、好きに使えって言うので、そこに編集部をつくりました。『anan』、そして『POPEYE』を。

ただ、すごく場所がいいんだけれど、まずいのは7時頃になるとね、仲間たちが遊びに来て、あっちこっちから飲みに行こうと誘いに来るので、すぐ仕事をやめちゃう。

水野 ビルの前にバスケットボールのネットがありましたね。

石川 よく覚えていますね。小さな空き地があったんですよ。その古いビルの前に。そこにバスケットコートを作ったんです。お金がないから、本社へ行って、雑誌の宣伝の看板を作るからお金を出してとかテキトーなことを言って、バスケットボールのコートを作ったんです。一応ゴールのところにに『an an』って書いてるから、看板にはなっていた(笑)。

水野さんのように今も覚えている人がけっこういるわけだから、宣伝にはなったんですね。

水野 むしろ普通の看板より目立ったね。

石川 バスケットボールのコートがあることが不思議だったようです。ニューヨークみたいでね。明け方には近所の黒服たちも仕事が終わって参加してくる。六本木バスケットボール部です(笑)。面白かったですよ。

水野 僕もそこへ行ってよく遊びました。西武には結果26年間いたんだけど、その頃は止めどもなく長い1日のような感じがしていましたね。

石川 僕もですよ。1年が長い長い1日のようでした。

水野 寝た記憶がないんですよ(笑)。いや、もちろん少しは寝ているんだけど、もうとんでもない生活です。

僕は朝会社へ行って仕事して、それでその後六本木に行ったりして遊んで帰る。そうすると、僕の上司のその古川という販売促進部長がうちに来ていて、僕の母と一緒に夜中まで麻雀に付き合って、遅いからもう帰れないからと、うちに泊まるわけ。

石川 え、水野家に。

水野 そう。泊まって、朝風呂に入って、一緒に会社へ行って、それからまた次の日もそういうことやって、帰るとまた僕の上司のその古川さんが、うちに来て、夕飯食ってるとかね(笑)。

石川 家族みたいですね。

水野 そう、家族。仕事が楽しいとか辛いとかじゃなく、仕事イコール生活でした。仕事をしてんのか遊んでんのかも区別がつかないような、止めどもない時間でした。

石川 本当に。でもそのへんの気分は全く一緒ですね。仕事と遊びの区別は少なかったです。遊びの中から面白い仕事の発想が出てきたり、仕事がいつの間にか遊びになっていたり。

「今までになかったようなものじゃないと許さない」理念

水野 仕事と遊びの区別がなくて、それが生活になっていた。そういう点では、西武の、特に我々がやっていた宣伝や販売促進の仕事、営業企画の仕事も、マガジンハウスがやっていた仕事も同じ波長でしたね。

つまり、西武はただものを売るという仕事じゃなく、マガジンハウスは本を出すというだけの仕事じゃなく、どちらも文化を発信していたんですよね。だから資本関係も何もないんだけど、絶えず一緒に新しい文化を発信していた。

石川 そうですね。あの頃の西武を見ていると、我々と同質だったなと思う。それは「他の人がやることはやらない」という思いがすごく見えるんですよね。マガジンハウスという会社は、戦後、平凡出版という名前でスタートした時から「とにかく人がやるようなものは一切やらない」という理念だった。

新しくこれから雑誌をたくさん出すだろうけど、常に「今までになかったようなものじゃないと仕事として認めない」。そういう創業者の理念があるんです。その創業者のひとりである清水達夫さんが編集長もやっていて、そういう考えで100万部雑誌を3つ作った。それも1945年。日本が敗戦してすぐのことです。

水野 月刊『平凡』ですね。

石川 はい。娯楽に飢えていた可哀想な日本人のために、その気持ちが明るくなるような雑誌を作ろうと考えてスタートしたのが、当初文芸誌だった『平凡』なんです。

水野 文芸誌だったんですね。

石川 なかなかうまくいかなくて、2年ぐらい低迷していたらしい。もうこれで最後だ、あと1冊でもう続かないというときに、最後の号だから、ちょっと気分変えて作ろうよと。日比谷公園に編集者が5、6人で座り込んでじっくり相談して、文芸誌はやめようという話し合いをしたらしいんですよ。

その時、唯一の編集長の清水さんが文学青年だったんだけど、やりたかった文芸誌を諦めて、思い切って芸能誌にしたんです。それで、映画と歌謡曲をテーマにしてあの雑誌を作ろうと、180度方向転換した。

それが1948年頃で、その2年後にはもう140万部を売り上げたという。正しい最後の最後の決断だったんですよね。そのときから「人の真似はしない」という会社の理念は守り通したんです。まあ、僕はそんなことを知らないで入社したんですがね。

水野 清水さんのその考え方と、西武の堤清二の考え方は同じですね。つまり西武は後発の百貨店だから、社員は他の老舗百貨店の真似ばっかりしようとするわけですよね。そうすると「後発が真似していては勝てるはずないだろ」という考えがまずあって「他がやらないことやるということ」が、まずモットーとしてありました。 だから、堤さんは他がやって成功したものをもってきても誉めなかった。

僕が入社して2〜3年目の頃、ルノアール展という美術催事を池袋店でやったんです。それが当時で10何万人という来場者数になった。そのとき、役員や店長が堤社長のところへ誇らし気に報告に行ったんです。そうしたら堤社長は「それは君たちの手柄でもなんでもなくて、ルノアールの力だろ、君たちはなんかやったのか」と、言ったそうです。「それによって西武にしかないものが売れたとか、そういうことがあったのか。何もないじゃないか」とすごく叱られているのを見て「ああ、この会社、面白いぞ」と思いましたよ。

雑誌が海外取材へ行くときにバイヤーも同行。同時に百貨店で催事を組む

石川 会社の気風をつくるキーマンになるような、そういう人がいたんですよね。例えば僕が『BRUTUS』の3年目で初めてイタリア特集をやろうと言ったときに、それを面白いって言ってくれる人がいたんですよね。会社がやってくれたわけじゃないんですよね。だから、その人がいなくなっちゃうと、成立しなくなっちゃう可能性があった。

水野 『BRUTUS』のイタリア特集と西武百貨店の『イタリア展』を同時にやりましたね。よく憶えていますよ。

『BRUTUS』が海外に取材に行くというときに一緒にうちからバイヤーを出す。バイヤーがそこに行って、取材先から物を買って、日本に輸入する。それでそのブルータスが発刊される。発売されるタイミングで、池袋店で催事をやる。

石川 それまでイタリアという国が気になってたんだけど、思いっきりやれなかったんですよ。ファッションを特集したいけど、1冊まるごとファッションでつくっても売る自信がなかった。

でも、イタリアのデザインを大きく取り上げたら面白いんじゃないかと思って。それで1983年に思い切ってやったんです。そのときに西武が大協力してくれて、催事を組んだんですよね。

水野 確か“ミラノファイブ”というショーをやったときですね。

石川 タイアップもたくさん入れてもらいましたね。この特集はその後のイタリア・ファッションの流行のきっかけになったと思います。

水野 この雑誌の取材と同じものをイベントとして百貨店でやるっていうのも、先駆けでしたね。

石川 それもしょっちゅうやってましたよね。例えばその後、女性誌でも西武とプロヴァンス特集なんていうのもありました。

流通は時代を読み解け。一番はビジネスじゃなく、遊び心

水野 あのとき、『ミラノファイブ』っていうミラノを代表するデザイナーのショーをやったんだけど、それをやろうとすると「もう今の時代はパリではない。これからはミラノだ」ということになる。そうすると、それまで西武としてはエルメスやサンローランといったパリのモードを押し出してきたから、それに対して社内から反発する人間も出てくるわけです。そんなこと言ったって、モードなどというものはどんどん変わってくのだから。

それはパリも引き続き頑張ってもらって「これからはミラノだ」っていうのをいの一番に言えるのが西武でしたね。

石川 そうですよ、最初じゃなきゃダメです。最初に言わなきゃ。

水野 社内でも絶えず何かと喧嘩をしながら、新しいものを導入しようとしていましたね。社内ではあんまり褒められなかったんだけど。ある時、丸井の認知度を飛躍的に高めた青井忠雄社長と、銀座のバーでばったりお会いしたんです。「こっち来いよ」と呼ばれてね。

「君のところは、絶えず新しいものを探してきてやってくれるから、うちはそれを3年後ぐらいに真似すると必ずウケる。うちがうまくいってるのは君たちのおかげだ」と言われたんです。「それは別に青井さんのところを助けようと思ってやっているわけじゃないですよ」(笑)と言いましたけど、実のところ青井さんに誉めてもらえて嬉しかったですね。そんな新しいことやっても、半分ぐらいの人間からは「余計なことをやりやがって」思われていましたからね。

石川 よその経営者が褒めてくれるなんてね。青井さんは面白い人でした。でも本当は上司が褒めてくれないとね。

水野 うちは堤が「面白いからやってみろ」と必ず言ってくれたから、できたんです。流通業は、時代をより早く、読み解かなきゃいけない。一番に商売じゃないんですよ。結局、遊び心がないとダメなんですよね。

百貨店マンだって取引先とゴルフに行くとか酒を飲むとかばかりしていたら、世の中の変化の兆しみたいなものは、全くわからないわけですよ。僕は本当に取引先とはほとんどお付き合いしないで、マガジンハウスのようなメディアの人たちとばかり話をしていた。そのなかでもやっぱり抜群だったのはマガジンハウスで、マガジンハウスの中でも、石川さんあたりの感度はすごかったなと思います。

石川 それは嬉しいですね。やっぱりどこか似ているんですよね、マガジンハウスと西武の社風は。同じように戦後に設立した会社だということもあるけれど。

水野 仕事というものの始まり方が似ているんですよ。それと同時に、西武、セゾンの文化の成り立ちもそういう風のなかにあったと思いますね。

構成:森綾 http://moriaya.jp/