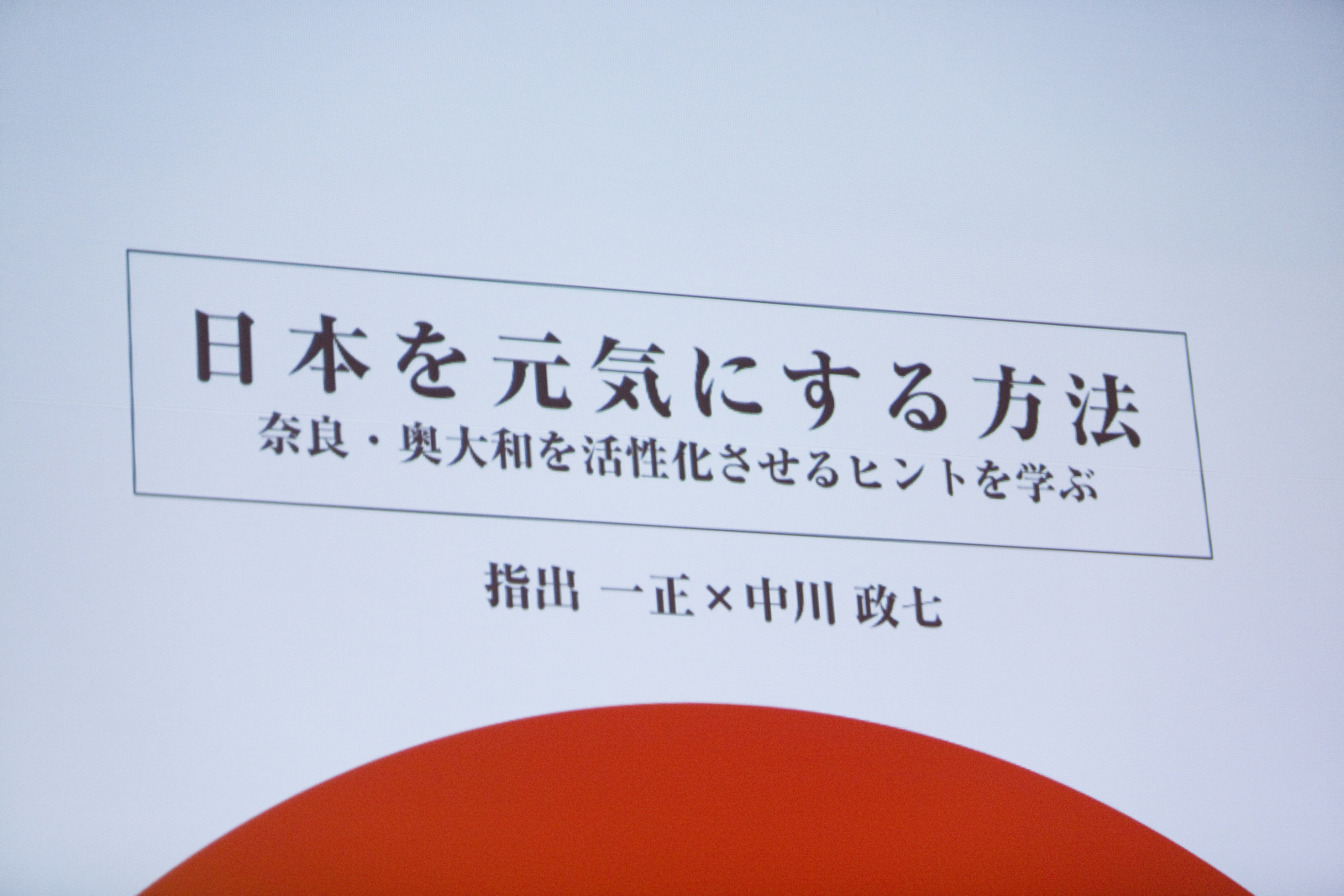

中川政七商店会長で奈良クラブ社長の中川政七さん、月刊『ソトコト』編集長・指出一正、坂本大祐さんが、ローカルについて語るトークセッション。

前編で紹介した「日本のまちで『元気と幸せな関係』を生み出す方法」に続き、後編では、『オフィスキャンプ東吉野』の誕生秘話や、行政にも会社にも大切なビジョンの話などが繰り広げられました。

そして、中川さんが奈良で始めようとしている大きな新構想の話も。そこには、まちが持つ可能性を感じてワクワクするような数々の言葉が並びました。

行政にも会社にもビジョンが絶対に必要

中川政七さん(以下、中川):坂本さんは、東吉野村への移住から『オフィスキャンプ東吉野』ができるまでは、けっこう時間がかかっている……?

坂本大祐さん(以下、坂本):はい。2015年に開業したんですが、正直に言うと、それまでは奈良で仕事は一切やってなかったんです。元々大阪にいたので、大阪を中心にしたクライアントとフリーランスで仕事をしていて。それはそれで暮らしていくには全然過不足なかったんです。そんなスタイルを7年、8年続けていたんですね。

中川:そこから『オフィスキャンプ東吉野』の開設まで、どうやってそこに行き着いたのか知りたいです。

坂本:奈良県地域振興部次長の福野博昭さんと、ある雑誌の取材でたまたま出会ったんですよ。そのとき自分の状況を伝えたら「そらあかん! お前もっと奈良のことやったほうがええで」と言われたんです。福野さんとの出会いで、自分の働き方が大きく変わりました。

『オフィスキャンプ東吉野』はすべて村の事業でやっています。福野さんがきっかけになり、シェアとコワーキングスペースという村では聞いたことがないような新事業に村長が「よっしゃわかった」と乗ってくださって、それが形になってから我々民間が運営しているという、とても変わったスタイルでやっています。

中川:僕は、佐賀で3年連続、3件ずつコンサルをやるという荒行をしたことがあって(笑)。佐賀のある自治体職員の熱意にほだされてやっていたんですよ。そういう人がいると変わってきますよね。

指出一正(以下、指出):すごく変わりますよね。時々、編集部に市長さんや村長さんが一人でふらりと来てくれるんですよ。そういう方がいる行政はおもしろいですよね。

中川:一人でふらっとくる首長は、だいたいすごい人(笑)。

指出:奈良の下北山村は人口が約800人、東吉野村は約1700人。これって企業ですよね、ある意味。東京だったらざらにある企業なので、つまり『株式会社まち』の社長が何に興味を持っているかが大事ですよね。

中川:行政も会社も同じですよね。いろんなものを知っていることは大事ですけど、最後決めるときには正解なんかないじゃないですか。「どうありたいか」「これだ!」とトップが決めて進んでいかないと好転していかない。それがビジョンと呼ばれるものだと思う。行政にも会社にもビジョンが絶対に必要だと思いますね。

今、自分が本当に好きな仲間とつくる楽しさがある

坂本:そのビジョンもつくっていくために、どういうところに気をつけているんですか。

中川:言い方は悪いけれど「好き嫌い」とも言えるし、丁寧に言えば「何が楽しいか」じゃないかなと思うんです。僕は転職するときにたまたま家業を選んで『中川政七商店』に入っただけで、ある程度やりきって一区切りしたからこそ今は『奈良クラブ』に参画して。「それが常に楽しいから」という理由はありますよね。

指出:それが大前提ですよね。

坂本:指出さんも雑誌の編集のなかで、編集長である指出さんが決定されている部分が大きいと思うんですけど。

指出:『ソトコト』はおかげさまで20年続いていて、僕は2代目の編集長なんですね。2011年3月に編集長になったんです。

震災前の『ソトコト』は「ロハス」という言葉を提案して5、6年やっていて、その真ん中に僕もいたんです。でもその頃よく思っていたのは、多くの人がこの言葉を「ビジネスのチャンスだ」「これは今人気がある」とちやほやしてくれたんですが、雑誌をつくっている僕にはその言葉から象徴される仲間がいなかったんですよね。自分が本当に好きな仲間とつくっている感覚はほとんどなかった。

その後2008年のリーマンショックを経て、地域の若者を表彰する審査員をあるNPOから依頼されて行ったら、ボロボロのフリースを着て、すごくかっこいいことを中山間地域でやっている若者がけっこういるんだと分かったんです。「これからは、この人たちと一緒に社会をおもしろくしていけばいいんじゃないか!」と思って、それまでの「ロハスピープルのための快適生活マガジン」という『ソトコト』のサブタイトルを「ソーシャル&エコ・マガジン」とし、2012年にモデルチェンジしたんですよ。それが今の『ソトコト』で、僕も楽しいですよね。それが自分の中心にあることが支えになっています。

中川:価値観が近い人たちが一緒にいるっていうことだと思うんですよね。会社も会社の価値観があるし、それを象徴するのがビジョンだし、そこにコミットする人が集まるから楽しくやれるわけで。

同様に行政にも価値観があるべきだと思うんです。「自分達は何が好きなのか」「何を大切にしているか」という価値観の表明をしないといけないと思うんです。「暮らしやすいまち」とかじゃないんですよ。

指出:暮らしにくくてもいいんだと思うんですよ、それがおもしろければ。

さまざまな人が「これで生きていく」と志を持つまち

さまざまな人が「これで生きていく」と志を持つまち

中川:僕はサッカーって非常にパブリックなものだと思っていて、奈良というまちを変えていくことをビジョンに掲げています。

指出:ニュースで中川さんがサッカークラブ『奈良クラブ』の代表取締役社長を務めると聞いたとき、これは本当に痛快でおもしろいことが起きるなと思ったんですよね。

中川:僕は『中川政七商店』に一区切りつけて、残りの仕事人生をどうしていこうかと考えたとき、「奈良に良い会社をいっぱいつくろう」と思ったんです。まちが魅力的になるには、魅力的なコンテンツがないといけない。奈良の場合、歴史遺産と鹿という圧倒的に強いものがすでにあるんだけど、「じゃあ今生きている僕らがつくり出せるものとは?」と考えると、まだ余地はあるなと。

『中川政七商店』が50個あってもおもしろくないんですよね。50人それぞれ違う人たちが「これで生きていくんだ」と志を持って初めて奈良が良いまち、おもしろいまちになっていく。

だからそのお手伝いを真剣にやらなきゃと思って、僕みたいに地方の一工芸の会社をちょっとましにしただけの立場の人間が教育を語るなんておこがましいとなったときに、一番それがわかりやすく伝わる形を考えたら『奈良クラブ』だったんですね。サッカーチームはパブリックで分かりやすいんです。それに選手も体は鍛えているけど、頭の判断の部分では余地がすごくあるので、それで『奈良クラブ』だと思ったんですよね。

坂本:めちゃくちゃおもしろいなと思って。

中川:めっちゃ楽しいですよ(笑)。今「N.PARK(エヌパーク)」という構想を掲げています。これはあくまで概念的な場所で、学びの型や教育をコンセプトにしながら、志ある人がどんどん出てきてその人たちが奈良県内で事業を起こしていくことを象徴するような場所をそう呼んでいます。

一ヶ所でなくていいと思うんです。これから「N.PARK奈良町」「N.PARK高取」「N.PARK奥大和」などと広がっていけばいいなと。まず集中的に奈良県内にそういう流れをつくりたいです。

例えば、サン・セバスティアンやポートランドなど、30年前には誰も知らなかったような小さなまちに今世界中の人が注目しています。サン・セバスティアンであれば「食」、ポートランドだと「オーガニック」といった特徴がありますよね。奈良も、そういう風にしたいなと思うんですよ。

では奈良は何なんだとなったとき、僕は「学び」だと思ったんです。古くは聖徳太子、聖徳太子なんて元祖マルチタスクじゃないですか。

指出:まさにそうです(笑)。

奈良を「学びの都」として世界に発信したい

中川:奈良は、東大寺が元々は全国のお坊さんが修行する場で、今も私学校がいっぱいあって教育レベルも非常に高い。奈良の「学び」に対する親和性は非常に高いと思うんです。10年後、20年後、「学びの都、奈良」が世界にとどろくまちになったらいいなと、それを真剣に目指していきたいと思っています。

指出:新しい教育都市として発信されるといいですよね。

中川:そうなんです。だから「学ぶ」ということを勉強しています。そうしたらおもしろくて! アメリカに「学習学」という、いかにしてより上手に学べるか研究している学問があり、その本が和訳されて最近ビジネス書として出ているんですけど、めちゃくちゃおもしろい。「学び」をより効率的に、深くするためのコツがいっぱいあって、それを学びながら、うちの選手にも実践していたりします。

坂本:壮大な構想で、聞いていてワクワクします。指出さん、ポートランドが現在のようになった流れって……?

指出:都市計画に関して、基本が車社会だったところを、人と自転車が出会うまちの設計に変えていったところが一番大きいんじゃないですか。どこかのコーナーで必ず人が出会うようカフェをコーナーに設置したり、オーガニックを推進したり。常に変であるっていうことが、社是じゃないですけど……

坂本:まちの社是的なことですか?

指出:そうなんです。ポートランドの人は常に変であるということが合い言葉のようになっていますよね。だからおもしろいことが生まれる。日本では神奈川の真鶴がいい例で、「美の条例」という独自のまちの条例を1993年につくって、「庭に木を植えるのであれば実がなる木を植えましょう」「人が集まる場所にはベンチを置きましょう」などと、まちの風景を大事にしていったんです。

その結果、今若い世代が真鶴を再発見して、小さな出版社が生まれたり、お店や訪れる人が増えたり、そういうことが起きているんですよね。中川さんがおっしゃったように県や行政区で一つのビジョンを持って、きれいごとすぎない、「これがしたい」という独自性を持って、グローバルななかでも認知されるローカルなまちづくりをやっていくのに、日本はいいタイミングなのではないでしょうか。

坂本:これからの奈良での展開が楽しみです。今日はお二方、ありがとうございました。