新型コロナウィルスの影響で社会が大きく揺さぶられ、さまざまな分野で大きな変化が起ころうとしています。これからの未来はどうなっていくのでしょうか? 不安定な社会で暮らし、生きていくためのヒントをくれる、そんな“未来をつくる本”を紹介します。

メディア×宇野常寛さん

政治からサブカルチャーまで幅広い分野で論考を繰り広げる宇野常寛さん。今、SNSを超える新しいメディアとなるべく「遅いインターネット計画」を実践しているが、その目指すところを語りながら、未来のメディアを考えるうえで読んでおきたい5冊を紹介します。

1990年代後半、インターネットは分散的でした。ユーザーが好きなことを書き、それが時々検索に引っかかって世界の誰かとつながるというモデルで、善くも悪くも中心がありませんでした。

ところが、2010年代にインターネットは大きく変質します。アメリカの巨大プラットフォーマーが運営するSNSが席巻し、インターネットが一つの巨大な「村」になってしまったのです。ユーザーの多くがタイムラインの潮目を読むことによって、「評価経済」的に自分がいかに得するかを考えた発言に終始しています。SNSに挙がっている問題をどうすれば解決できるかという発言よりも、その問題についてこう発言したほうがリツイートされ、フォロワー数が増えるという思惑を持った発言にあふれているのです。

例えば、シングルマザーが育児放棄をして子どもを虐待死させてしまったという事件があったとき、SNS上では、どうすれば行政は一人親を支援し、虐待されている子どもに手を差し伸べることができるのかという議論よりも、その母親のプライバシーを書き立てる投稿や、人格を非難してあげつらい、石を投げつけることで自分たちはまともなマジョリティの側であると安心しあう投稿であふれ返ります。そのほうが自分への支持が広がりやすいからです。そして、支持が広がれば広がるほど虐待の問題は隠蔽されていくのです。

こうしたSNSの構造は世界を貧しくします。従来のマスメディアでもなければ、第2のマスメディアと化した「ツイッター村」や「インスタグラム村」などのSNSでもない、第3のメディアを構築する必要があります。そこで僕は、「遅いインターネット計画」という運動を立ち上げました。タイムラインの潮目を読み、最も歓心を買った人間が高い点数を獲得するようなSNSの大喜利ゲームからは完全に離脱し、インターネット社会の空気からも距離を置いた独自の問題設定を行う新しいメディアをつくり、良質な記事だけを無料公開していきます。賛同する方々からクラウドファンディング的に支援をしていただきつつ、発信能力を共有するためのワークショップを開催します。

この運動を担うコミュニティで時間をかけて考え、そして、書く技術を共有することで、少しでも本当のインターネットの姿を取り戻したいと思っています。書くためには、読むことが必要であることも認識させられるでしょう。読む訓練を経て、書く。その往復運動を設計するためにもいい本をたくさん読んでほしいです。

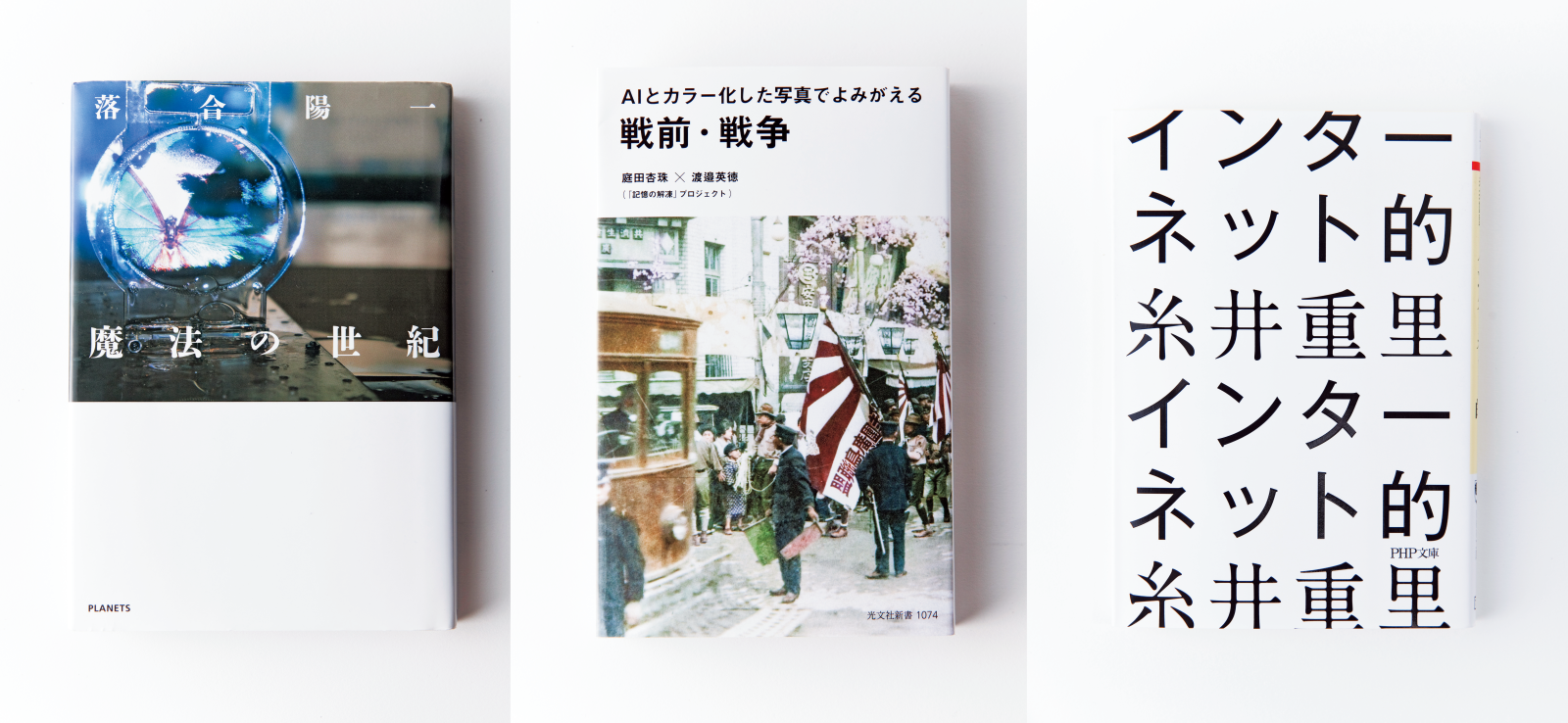

宇野さんおすすめの5冊

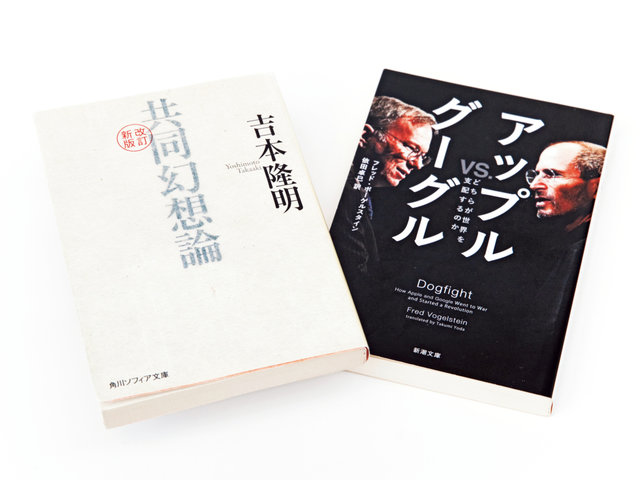

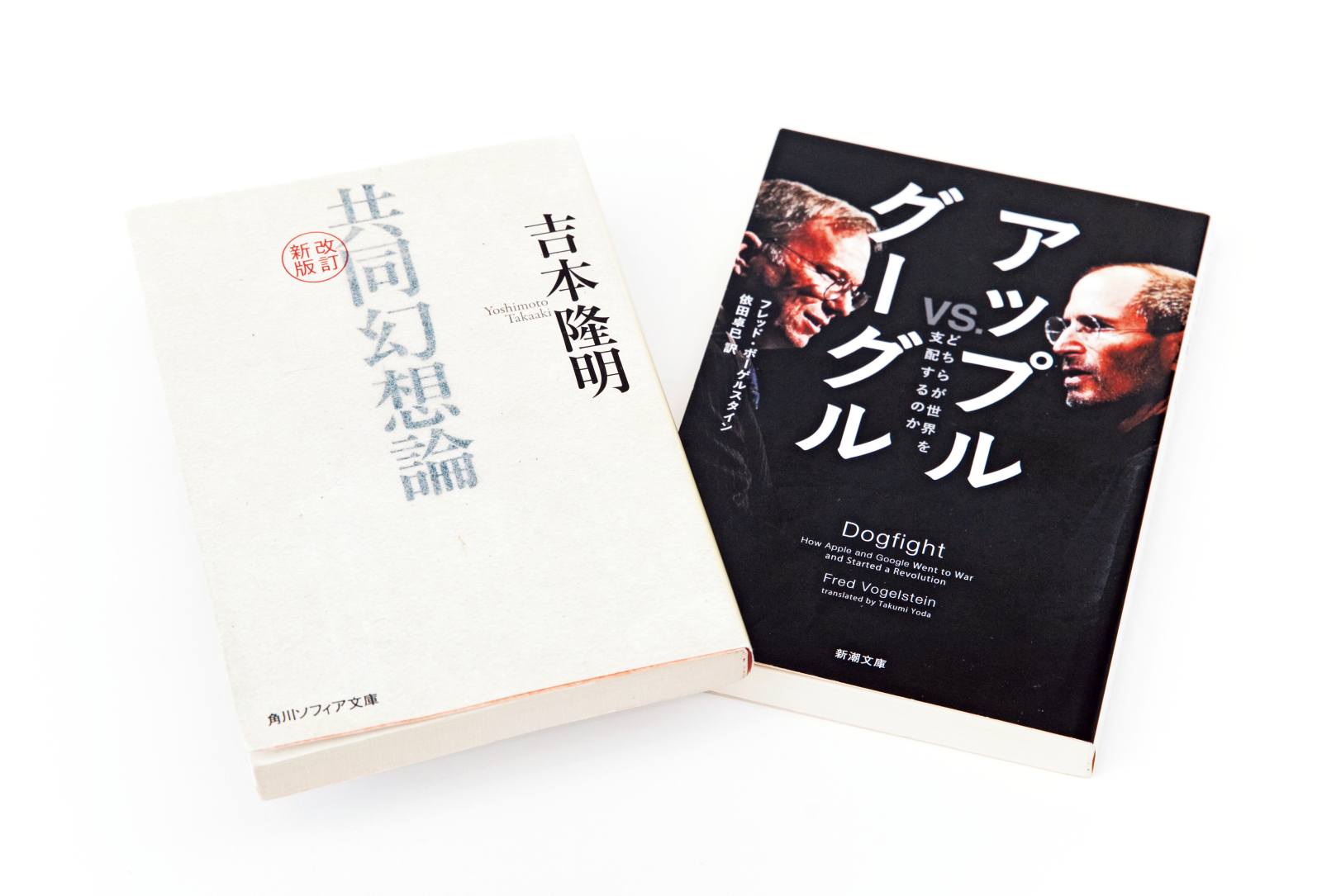

●共同幻想論(吉本隆明著、KADOKAWA/角川学芸出版刊)

人は3つの幻想で世界を把握しているという著者。自己幻想、対幻想、共同幻想。それらを情報社会論の観点から読み解くと、SNSの構造とまったく一致します。現在のインターネット社会を考えるうえで大きな示唆を与えてくれる名著。

●アップル vs. グーグル─どちらが世界を支配するのか(フレッド・ボーゲルスタイン著、依田卓巳訳、新潮社刊)。

GAFAと一括りにしますが、思想やアプローチは4社でまったく違う。この本は、『アップル』と『グーグル』の競争を取り上げた本で、後者の勝利を予測していますが、その予測に至る背景の「思想」に注目してください。

●魔法の世紀(落合陽一著、PLANETS刊)

テクノロジーが情報環境を変化させることによって、社会全体が変わることを大きなスケールで語る本です。僕らの社会観は思っている以上にテクノロジー、特に情報メディアによって規定されていることが、この本を読むことでよく理解できます。

●AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争(庭田杏珠著、渡邉英徳著、光文社刊)

不思議なもので、昔のモノクロ写真をカラーで見ることで、今、僕らが生きている世界と地続きであることを改めて感じさせられます。人間の歴史観が、いかに視覚によって支配されているかを、著者たちの意図を超えたレベルで示す好著です。

●インターネット的(糸井重里著、PHP研究所刊)

双方向性が増したとされるインターネット。真に双方向のメディアが登場したときに、その表現や文章はどうなるのかを著者の視点から的確に捉えた本。SNSが寡占状態にある今、「インターネット的」なものをどう取り戻すかが重要です。