新型コロナウィルスの影響で社会が大きく揺さぶられ、さまざまな分野で大きな変化が起ころうとしています。これからの未来はどうなっていくのでしょうか? 不安定な社会で暮らし、生きていくためのヒントをくれる、そんな“未来をつくる本”を紹介します。

感染症×堤 寛さん

堤先生の仕事は病理医。顕微鏡で体内の組織を調べて病気の原因を探る医師ですが、病原体には細菌や寄生虫、カビ、ウィルスといった感染症を引き起こすミクロの生物も多いのです。そんな、あらゆる感染症の病原体と向き合ってきた堤先生が選んだ、感染症にまつわる本。

新型コロナウィルス(COVID−19)が日本で感染拡大を始めて10か月が経とうとしています。日本の罹患率や死亡率が低いことが謎とされていますが、私はおそらく、日本人は挨拶のときに握手やハグやキスをしないこと、約100年前のスペイン風邪の流行から「風邪を引いたらマスク」という衛生習慣が今も続いていること、さらに「手を洗う」「3密は避ける」などの政府の言いつけをよく守る国民性が感染拡大を防いでいる理由の一つだと思っています。

手洗いやマスク着用が励行されたため、今年のインフルエンザは早くも3月中に収束しました。昨年はインフルエンザによる死者数は3000人を上回りましたが、今年は半数以下になるでしょう。ノロウィルスの死者数も圧倒的に減少しています。死者数を比べるのは不謹慎ですが、新型コロナウィルスによる死者数は8月31日現在で1299人。手洗いやマスク着用といった予防対策が、同時にほかの感染症の蔓延を防ぎ、感染症による死者数の全体的な減少につながったというポジティブな捉え方もあっていいと思います。

私は、新型コロナウィルスは「こじらせる頻度が高い風邪。必要以上に怖がらなくていい」と公言しているせいか、マスメディアにコメントを求められることがほとんどありません。私の主張は番組の方針に合わないのでしょう。ただ、マスメディアの情報のすべてが正しいわけではありませんから、新型コロナウィルス関連の情報も鵜呑みにせず、自分で冷静に判断できる知識を持つことは大切です。

例えば、ワクチン。病原体を中和する活性を持った中和抗体が体内にできるワクチンであれば効きますが、中和抗体ではない別の抗体ができてしまうと、打ったらひどくなる可能性もあります。SARS(重症急性呼吸器症候群)ウィルスのワクチンがそうでした。新型コロナウィルスの場合も、回復患者の血清を打つと症状が改善されたという報告例は挙がっていますが、たまたま中和抗体を持った人の血清を大量に打てばそういう結果も出るでしょう。しかし、患者の抗体すべてに中和活性があるわけではないので、ワクチンを打てば新型コロナウィルスには一生罹らないという情報は、話半分に聞いたほうがよさそうです。

新型コロナウィルスのワクチンの開発はしばらく先になるかもしれません。それよりも、マスメディアにだまされぬよう「知識」というワクチンを打ちましょう。感染症に関する本をワクチン代わりに読んでみてほしい。どれも古い本ですが「効き目」はあります。

堤さんおすすめの5冊

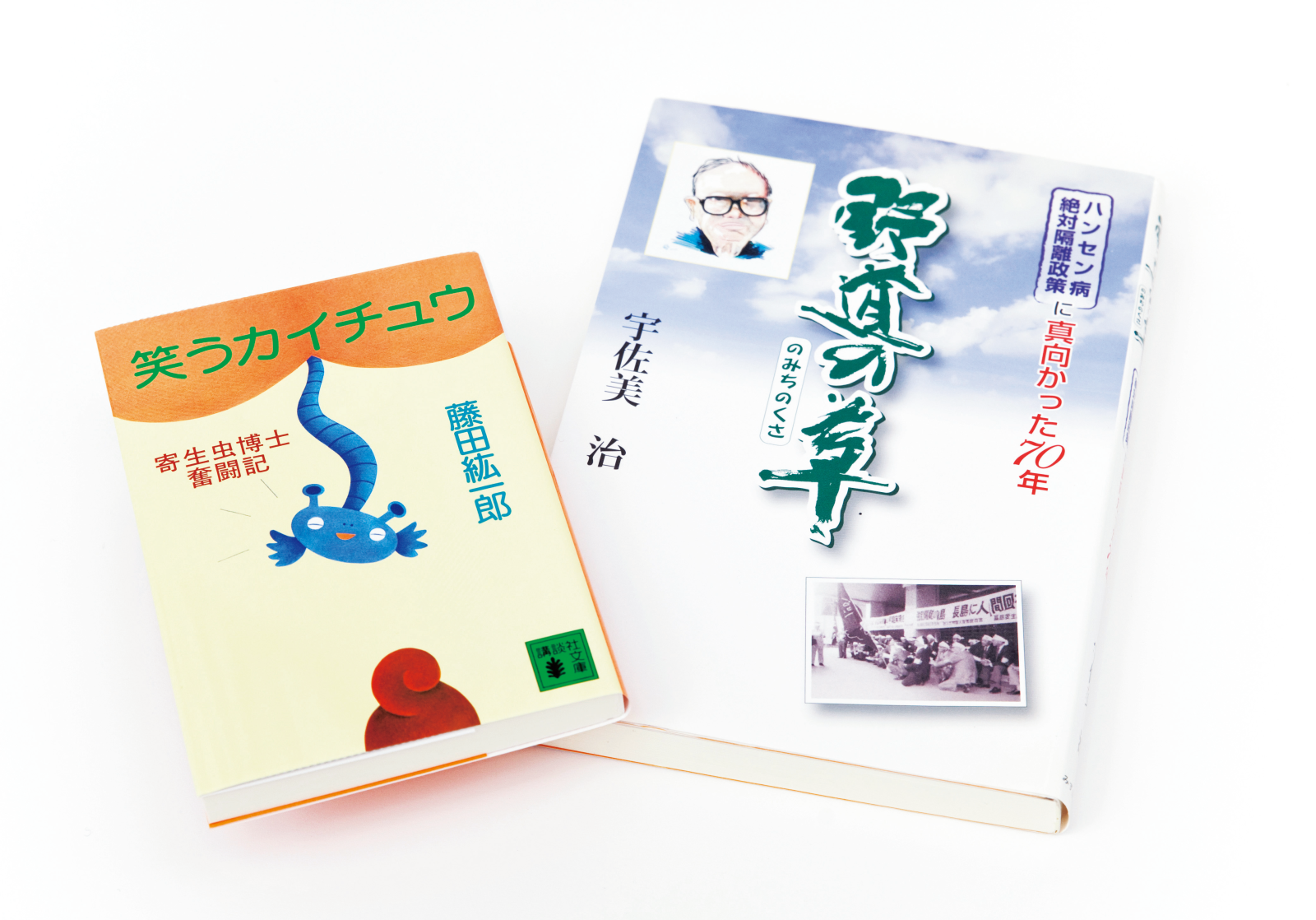

●笑うカイチュウ─寄生虫博士奮闘記(藤田紘一郎著、講談社刊)

自身の体内で寄生虫のサナダムシを“飼って”おられた寄生虫や免疫学がご専門の藤田先生が、カイチュウからアニサキスまでいろいろな寄生虫について書かれたエッセイ。「なるほど」「へえ!」という発見にあふれた名著です。

●野道の草─ハンセン病絶対隔離政策に真っ向から向かった70年(宇佐美 治著、みずほ出版刊)

「ハンセン病国家賠償訴訟」瀬戸内原告団団長を務められ、生前は大学に何度も講義に来ていただいた宇佐美さん。空気感染も接触感染も証明されていないのに国家的な差別を受けた、元・ハンセン病患者の人生が描かれた読み継がれるべき一冊です。

●“かぜ薬”のない国─デンマークの福祉と医療(木下澄代著、自治体研究社刊)

デンマークは高福祉国家と呼ばれていますが、日本のように風邪薬は市販されていません。その理由を含めて、在宅訪問ケアや認知症高齢者のケア、障害者福祉、病院や看護教育の仕組みなど、デンマークの福祉と医療を看護師が紹介した良書です。

●院内感染(富家恵海子著、河出書房新社刊)

著者である富家さんの夫は入院し、手術も成功しましたが、病院にしか存在しないMRSA(多剤耐性黄色ぶどう球菌)に感染して亡くなりました。院内感染の恐ろしさと対策の重要性を訴えた渾身の3部作。院内感染という言葉はこの本から生まれました。

●感染症と文明─共生への道(山本太郎著、岩波書店刊)

麻疹をはじめ、ペストやマラリア、SARSなど世界を恐怖に陥れたさまざまな感染症の歴史が書かれています。第6章で、SARSの感染源となった患者(スーパースプレッダー)に「超ばら撒き人」という名前をつけているのがユニーク。