近年、日本では台風や地震などで停電することが珍しくなくなってきました。災害で停電になったときに、家にあるものを使って作れるといわれる「ツナ缶ランプ」。筆者の結論は、「災害時にはおすすめしない!」です。その理由をお伝えします。

まず、ツナ缶ランプの作り方。

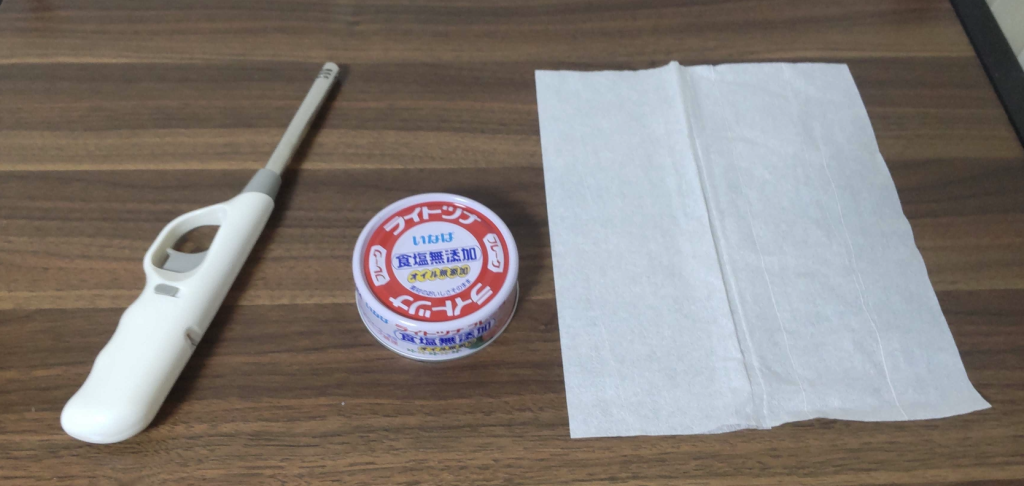

「ツナ缶ランプ」とは、ツナ缶に含まれる油を利用したランプです。最低限必要なものは、ツナ缶と、導火線の役割をする綿(コットン、ティッシュのこよりなど)、そして火をつけるためのライターやマッチ、チャッカマンです。

ティッシュを丸めてこよりを作り、

缶に差し込みます。

もし、金属に穴を開けられるキリや釘が家にあれば、ツナ缶の真ん中に穴を開け、こよりを差し込む方法がベターです。

火が……点かない!

ツナ缶に差し込んだこよりは、毛細管現象により、2分程度でツナ缶の油を吸い上げました。そこにチャッカマンで火をつけようとしましたが……

何度試しても、火が点きません。20分ほど格闘しましたが、災害時に「ツナ缶ランプ」だけに20分も格闘している余裕はあるだろうか……と思い直し、火を点けることを諦めました。

火をどうやって消す?

今回試してみて、正直なところ「ツナ缶ランプ」を災害時に使おうとするのは非常にリスクが高いと感じました。

まず、「ツナ缶ランプ」を作る段階で“金属に穴を開けられるキリや釘”を災害時に探し出し、油を周囲にこぼさずに開けられるかどうかという関門があります。ここで油をこぼしてしまったら、火事のリスクが高まってしまいます。

続いて火を点ける段階で感じたのは、「これ、火が点いたとして、どうやって消す!?」ということ。筆者は小学校の理科の実験で使った「アルコールランプ」を思い出しました。「アルコールランプ」を使い終わったとき、火を息で吹き消すことは厳禁でした。その理由は、周りに燃え移る危険性、そして消えたと思っても完全に消えていない可能性があるため。同じ危険性が「ツナ缶ランプ」にもあると感じました。

もし完全に燃え切るまで使うとしても、使い切るまで見守り続けなければならないこと、また地震による停電の場合は余震のリスクがあることを考えると、ここまでのリスクを負ってツナ缶ランプを使わなくてもいいのでは……と感じました。

今すぐできる防災の備え。

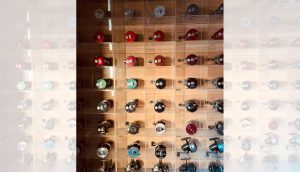

筆者のおすすめは、ツナ缶は災害時の食料として備蓄しておき、別途LEDライトなどを備えておく方法です。

もちろん事前の充電は必要ですが、少なくとも火事の危険は防ぐことができます。そして光量・持続時間の面でも、「ツナ缶ランプ」よりLEDライトの方がはるかに優れています。

量販店やインターネット上で、さまざまなタイプのLEDライトが売られていますので、ぜひ自分に合ったものを探してみてくださいね。