「写真を現場に還す」。撮るだけではなく、被写体に写真を還元する「Return Project」。バングラデシュに通い、働く人の姿を撮影してきた写真家の吉田亮人さん。首都・ダッカの路線バスの中で、早朝から夜中まで運賃を徴収し、乗客の呼び込みをする15歳の車掌・リアジ君を撮り続けた吉田さんが、今年4月に行ったのが「Return Project」。リアジ君の写真をバスの車体全面に貼り付け、走らせるプロジェクトの、その思いとは?

「発表して、終わる」

というサイクルに

感じた疑問。

バングラデシュ人民共和国(以下バングラデシュ)では、日本の国土の約4割の面積に約1億6000万人が暮らしている。1971年にパキスタンから独立後は軍事政権下にあったが、90年からは自由経済化が推し進められた。経済成長を遂げて貧困率は改善されつつあるものの、貧富の差は拡大しているという。

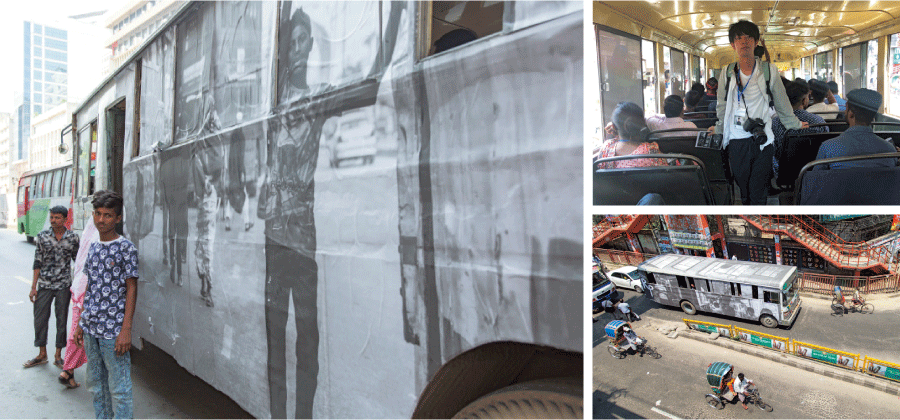

写真家の吉田亮人さんは、バングラデシュに2012年から通い、現地のレンガ工場や皮革工場に飛び込み、働く人の姿を撮影し続けている。日本で「働く」ことの意味を見出せずに悩んでいる友人に、写真を通じて自分なりの答えを見せたい。そんな思いがバングラデシュで撮影をすることになったきっかけだった。そして、3年前に出会った路線バスの車掌・リアジ君(当時15歳)の姿も追い続けていた。今年4月、働くリアジ君の写真でバスを包み込み、そのまま路線上を一日走らせる「Return Project(リターン・プロジェクト)」を実施した。プロジェクトへの思いを聞いた。

写真を貼り付けたバスを走らせるプロジェクト。どのように実現させたのでしょうか?

2年前から構想を練り、昨年の秋に現地でリアジ君が働くバス会社と交渉し、警察へも許可申請をし、リベラル・アーツ大学バングラデシュ(ULAB)の学生にボランティアを依頼するなどして準備を進めました。

バスを走らせる前日、ボランティア学生約30人とB1サイズに印刷した写真を、一日かけて車体に糊で貼り付けました。天井の上にまで写真を貼ったのは、歩道橋を歩く人や、ビルの上から見る人にも気づいてもらえたらと。当日はリアジ君にはいつもどおりバスに乗車してもらい、乗客の呼び込みや運賃の徴収などの普段と同じ車掌の仕事をしてもらいました。私と学生6~7人も一緒に乗り込み、プロジェクトの概要とリアジ君のことを英語とベンガル語で書いたリーフレットを渡しました。

プロジェクトを思いついたきっかけは?

2年前、東京のギャラリーでバングラデシュの労働者らの写真展を開催しました。額装してきれいに並べ、観ていただいた方からも好評でしたが、「次は何を撮るのですか?」と聞かれて、違和感を覚えました。撮影をして、写真展を開催し、ときには写真集を制作する。そして次の作品づくりに向かうという「発表して、終わる」というサイクルに疑問を持ち、被写体に何か還元できないかと考え始めました。そして思いついたのが、現場に写真を持っていき、還すこと。私が追い続けているのは、低賃金で重労働を強いられる、いわば社会の「底辺」にいる人たち。引き伸ばされた自分の写真を見せることで、彼らへのリスペクトを表し、誇りを持ってもらえるのではないかと思い、「Return Project」(以下RP)と名づけて活動を始めました。

また、誰もが携帯やスマホのカメラ機能を使って写真を撮り、無数にアップロードされるこの時代に、私は写真家として何ができるか、写真家の存在意義を自問しました。

写真は言語に関係なく、誰にでも理解できるものです。写真をコミュニケーション・ツールにして、被写体のストーリーと能動的に向き合えるのではないかと考えました。目に見えないボーダーで社会が分断されているバングラデシュで、写真がコミュニケーション・ツールとして立ち上がり、つながりを生むことができたら、このプロジェクトをやる意義がある、と思いました。

朝4時に起き、

仕事は22時まで。

15歳の少年の日常。

リアジ君との出会いは?

バングラデシュ滞在中、首都のダッカで路線バスに乗る機会が多く、以前から車掌を撮りたいと考えていました。ガイドを頼んでいる現地の学生と一緒にバス停に行き、数多くいる車掌のなかで、リアジ君にピンとくるものがありました。「目がいいな」と思ったんです。それで撮影させてほしいと頼んだら「いいよ」と言われ、「すぐに発車するけれど、バスに乗る?」と聞かれたのでバスにそのまま飛び乗り、撮影が始まりました。それから1週間撮り続けて、自宅にも行かせてもらいました。

当時15歳だった彼の家は、同じバス会社で管理業務を担当する父親、母親、5歳の妹の4人家族でした。2部屋合わせて6畳ほどのスペースの集合住宅に暮らしていました。リアジ君は毎朝4時に起きて6時からバスに乗り、夜は22時まで働いていました。往復約3時間のバス路線の運行を1日4~5往復。そんなに働いても日給は日本円で700円ほど。ファンすらない蒸し風呂のような車内で運賃を徴収し、排出ガスまみれの車道に向かって客を呼び込むことを繰り返し、時には「運賃が間違っている」と大人に怒鳴られるリアジ君。バス会社がしょっちゅう運賃を変えるので、リアジ君は間違っていなくても責められるのです。そんな過酷な環境にもかかわらず、いい暮らしを求めて地方から出てきた家族を支えようと、通っていた学校を退学して仕事を始めたのでした。もし、自分が同じ立場だったら、彼のようには働けない。嫌なことがあっても家族のために仕事に向かう、彼の尊さを感じました。

いつもは「お前」、が

「リアジ」と

名前を呼んでくれた。

バングラデシュではそんな状況も当たり前なのですか?

私は現地での撮影の際、バングラデシュ人の友人宅に泊めてもらうのですが、家に戻るたびにリアジ君の仕事ぶりや人生について話すと、友人は驚きました。15歳の少年が朝4時に起きて夜中まで働いているとは知らなかったと。彼はミドルクラス(中流階級)で路線バスにも乗る機会があるのに、そういうことを知らなかったことに、私は衝撃を受けました。それは、ボランティアをしてくれた、学力も経済力もある大学生たちも同じでした。

このRPでは、被写体に還すことはもちろんのこと、今回の学生ボランティアのように関わる人たちが重要だと思っています。参加しながら写真を通じて社会のある部分を知っていく。今回、印象的だったことは、学生たちが最初は「Your project(あなたのプロジェクト)」、つまり「吉田のプロジェクト」だと言っていたのが、手を動かし汗をかいて終わるころには「Our project(私たちのプロジェクト)」に変わっていったこと。プロジェクト当日にバスに乗り込んだ学生たちは自主的に乗客にアンケートを取り出し、次の私のプロジェクトにも参加したいと言ってくれました。

写真を見ただけでは、その時に何かを感じても、アクションを起こし、継続していくのは難しい。けれども、経験したことは忘れません。学生たちは将来、国を担う人材なので、一人でもいいから貧困層に意識が向き、アクションを起こしてもらえたら、このプロジェクトは成功だと思います。社会を変えるほどの意識はありませんが、社会を変える芽が出るような種は蒔いておきたいですね。

リアジ君本人の反応は?

2つの反応がありました。1つは、「こんなことをしてくれてもお金にならない」と。そう聞いて、プロジェクトの見立てが甘かった、自己満足だったと反省しました。でも、次に彼が言ったのは、「今日はまったく知らない乗客が自分のことを『リアジ』と名前で呼んで、びっくりした」と。いつもは「おい」とか「お前」と呼ばれ、「透明人間」のような車掌を、一人の名前がある存在として認識させたことに、このプロジェクトをやった意味があったと思い、本当にうれしくなりました。即効性はないけれど、変わるきっかけをつくる。それこそがアートや文学がもつ力なのではないかと信じています。

このRPは今後、どのようになっていくのでしょうか。

次は、今年8月末に行う予定です。宮崎県にある実家の両親が営む中華料理店が閉店するので、店を取り壊す前に両親の写真で店内を埋め尽くし、お客さんと両親をつなぐフィナーレをRPでと、考えています。また、バングラデシュで皮革工場の労働者を撮影しているので、時期は決まっていませんが彼らにもRPを実施する予定です。

国に関係なく、忘れ去られることや存在を認められていないことは、その人にとって一番不幸な状態です。リアジ君という一人の存在に気づいたことで周囲や本人が変わり、自分ごとになるかもしれない。写真を通じて起きたこの変化をまた生み出せるように、この先10年はRPに力を注いでいくつもりです。

「写真家がそんなことをやって、なんの意味があるのか」と言われることもありますが、納得させるにはアクションで示すしかないと思っています。