「日本関係人口協会」の本格始動

2025年は、僕のなかで2つの目標がありました。プライベートでありパブリックでもある目標で、1つは「日本関係人口協会」の立ち上げです。その設立を行い、2025年から本格始動させようと、オンラインセミナーを7月から始めました。

今年は関係人口に関する卒業論文を書いている大学生が多く、週に2人ずつぐらい連絡をいただきます。「関係人口の卒論を書いているのでインタビューさせてもらえませんか?」と、いろんな大学の学生さんから。僕はうれしい限りなので「いいですよ」と、関係人口に関するさまざまな質問に答えています。若い人たちの勉強の課題、さらには卒論のテーマとしても選ばれるくらいに広い世代から関係人口が注目を浴びているなというこのタイミングで「日本関係人口協会」も始動できたので、おかげさまで大きな反響をいただいています。

国も関係人口を推していて、石破茂首相が「関係人口を1000万人増やす」と標榜し、総務省はおそらく「ふるさと住民登録制度」をスタートさせることになります。「ふるさと住民登録制度」とは、自分が今住んでいる地域とは別に、自分が思いを持っているもう一つの地域に関係人口として関わりやすくする制度です。それは移動コストなのか、地域に滞在するときのサブスクリプションサービスなのか、地域に心を寄せ、恩恵が得られるようなサービスが提供されるのではないかなと想像しています。

この「ふるさと住民登録制度」というのは、とても画期的な制度だと思います。これまで、関係人口として地域に関わりたいと思っても、具体的にどう関わればいいのかわからなかった人も多かったはずです。でも、この制度ができれば、正式に「ふるさと住民」として登録することで、地域とのつながりが可視化され、より深い関係が築けるようになるんです。

「日本関係人口協会」は毎月1回、オンラインセミナーを開催しています。1回目は僕が理事およびスポークスマンとして、協会設立の趣旨や関係人口を表すキーワードを挙げてみたり、2回目以降はホスト役になって関係人口の有識者や研究者の皆さんに声をかけさせてもらって、セミナーにご登場いただき、お話をしていただいたりしています。

セミナーの1回目は僕が1人で喋り、2回目は明治大学教授の小田切徳美さん、3回目は「雨風太陽」の代表の高橋博之さん、4回目は「おてつたび」のCEOの永岡里菜さん、その後もローカルジャーナリストの田中輝美さん、コミュニティデザイナーの山崎亮さんというようにゲストをお招きして、毎回1時間ぐらいオンラインで楽しくお喋りさせてもらっています。

このゲストの顔ぶれを見ていただければわかると思いますが、本当に錚々たるメンバーなんです。小田切徳美さんは、関係人口という言葉が生まれる前から、田園回帰や地方移住について研究されてきた第一人者です。高橋博之さんは、生産者と消費者を直接つなぐプラットフォーム「ポケットマルシェ」などを通して、新しい関係人口のあり方を示してくれています。永岡里菜さんの「おてつたび」は、若い人たちなどが気軽に地域を訪れて、お手伝いをしながら地域の人々と触れ合える仕組みを作っています。

このトークは、協会の本格始動に向けての認知が広がっていったらいいなっていうことと、関係人口という大事なテーマをより広くいろんな人たちと語り合えるプラットフォームにしていきたいなという思いで行わせてもらっています。おかげさまで、協会のオンラインセミナーへのお申し込み人数は1000人を超えました。そのくらい皆さんが関係人口に興味を持っておられるんだなと改めて気づかされました。

1000人という数字は、僕にとっても驚きでした。正直、最初は100人くらい集まればいいかなと思っていたんです。でも、蓋を開けてみたら、1000人を超える人たちが関心を持ってくれている。それだけ、今、関係人口というテーマが求められているんだと実感しました。

毎回ゲストの方と話をするとたくさんの質問をいただくんですが、この質問が行政の政策としての質問であったり、研究者としての質問であったり、企業として関係人口という取り組みを自分たちの本業とどう重ねていくかというような真剣な質問ばかりなんです。地域に関わる人たちを広げていきたい方々がセミナーを聞いてくれているんだなと思うと身が引き締まる感じがします。

とはいえ、僕はあんまり堅苦しくない社会や世界であってほしいと願うタイプ。「日本関係人口協会」という名前でそのまま一直線で進むと難しい話だけになっちゃうかもしれない気がするのです。だから、そうではないんだよっていうことで露払い役として最初に話をしたのが、ヤング関係人口とか、ミッドナイトローカルとか、今の関係人口を表すキーワードです。

今、関係人口はどういう位置にあって、これからどうなっていくかということをオープンにさまざまな人たちと語り合っています。このセミナーは僕がぜひやりたかったことで、小田切さんをはじめとした先の登壇者の皆さんお1人ずつお願いのメッセージを送ったら、ピンクのハートマーク付きで返信をくださり、「ぜひぜひ」みたいな感じでご快諾くださったので、僕のなかでは「もうこれで今年の僕の仕事は終わった」(笑)と言っていいほどうれしく、そして感謝しています。

尊敬する先輩方や、第一線で活躍されている方々に、「一緒にやりましょう」とお願いするのは、正直、とても緊張しました。断られたらどうしようとか、迷惑じゃないかなとか、いろいろ考えました。でも、メッセージを送ってみたら、みんな快く引き受けてくれた。それどころか、「こういう機会を待っていた」と言ってくれる方もいました。

関係人口の話をする前に、やっぱり日本の地域の現在を伝えておくことは大事なので、関係人口に関する社会全体の気分みたいなものとして、7つのキーワードを挙げました。1つずつ手短かに話しましょう。

関係人口を語る7つのキーワード

1.「まちづくり」から「まちまもり」へ

1つ目のキーワードは、「まちづくりからまちまもりへ―つくるとまもるの併存に」です。この10年間で日本の人口はスピードを上げて減少していることを各地域の皆さんが実感値として感じているのではないかと思います。

僕は農林水産省の「関東農政局むらづくり審査会」の委員を務めていて、その表彰で訪れる場所というのは、たとえば栃木県の茂木町であったり、千葉県の佐倉市であったりしますが、そういう地域に行くと、東京でよく語られがちな、若い人がやってきて「0から1」を生み出すクリエーションやイノベーションによるまちづくりみたいなことよりも、この地域や集落を来年どう保っていくかということのほうが大事だということを知らされます。

東京にいると、どうしても「新しいものを生み出す」ことばかりが注目されます。スタートアップとか、イノベーションとか、そういう言葉が飛び交っています。でも、地域に行くと、そういうことよりも、「今あるものをどう守っていくか」ということのほうが、はるかに重要なんです。

関係人口が来てくれることそのものは行政の人たちにとってもうれしいことだし、地域としてはもちろんいいことだと思いますが、その前に地域そのものの維持を同時にやらないといけない状況になっているのが、僕が地域にお伺いし、ローカルという言葉全般で語っているものとは違うベクトルの現状を目にして、そういう話もしていかないといけないなって感じていることです。それが、「むらまもり」や「まちまもり」です。

新しいことを生み出すことももちろん大事なのですが、今を維持することも大事なことで、これは二律背反してるように見えるんですけれど、同時にやっていかないといけないという意味では、コロナ禍のときのアメリカやフランスがよく言っていた「ハンマーとダンス」みたいなものだと思います。コロナが広がっていかないようにハンマーで打ち壊しつつ、経済を回していくために緩和して軽やかにダンスを踊ろうみたいな、そんなハンマーとダンスの考え方がまちづくりにおいても必要になるのです。この、「つくる」と「まもる」の併存が、関係人口にも求められています。

「ハンマーとダンス」という言葉を初めて聞いたとき、僕はとても印象的だと思いました。一見、相反するように見える2つの行動を、同時にやらなければいけない。それが、今の地域の現実なんです。新しいものを生み出しながら、同時に、今あるものを守っていく。その両方が必要なんです。

7月に開催した「日本関係人口協会」の第1回オンラインセミナーでこのキーワードを話したとき、250名を超える参加者の皆さんが集まってくださいました。画面越しにハートマークやクラッピングマークがたくさん現れて、みんなで共有していく知恵みたいなものが集まる場所にしたいという僕の願いが、こうやって少しずつ実現していくんだなと実感しました。

このまちまもりという考え方は、島根県の「しまコトアカデミー」という関係人口の講座を14年間続けているなかで、関西講座のメンターとして関わってくださっている小倉健太郎さんから教わった「地域鎮静化」という言葉とも通じています。小倉さんの地元、島根県雲南市にある木次乳業の創業者である佐藤忠吉さんがよくおっしゃっていた「地域活性化ではなく今必要なのは地域鎮静化だ」という言葉は、僕にとってハッとする気づきでした。

「地域鎮静化」。最初にこの言葉を聞いたとき、僕は「えっ?」と思いました。地域活性化ではなく、地域鎮静化? でも、小倉さんの説明を聞いて、納得しました。とにかく賑やかさをつくらなきゃいけないとか、にぎわいをつくらないと人が来ないっていう活性化ではなくて、まずは落ち着こうという地域鎮静化。すごく良い言葉ですよね。

まずは落ち着いて、僕たちが目指す未来とか自分の大好きな雲南であったり、出雲であったり、島根の美しい市町村をどういう方向に持っていったらいいかなって考える。関係人口協会をこれから進めていく中で、まずちょっと困ったら落ち着こうみたいな感じで、心の指針としてこの言葉をいただきました。

2.ヤング関係人口

2つ目は、「ヤング関係人口―未来を担う世代への投資」です。国土交通省の発表では、関係人口は2263万人いるということ。ちょっと前は1800万人以上と言われていたので、5年くらい経って増えているんですけど、もっといるだろうというのが僕の考えです。

というのは、18歳以上を対象にしたアンケートがメインだとした場合に、それ以下の12歳とか15歳とかより若いみんなも実は地域に関わってみたいとか、自分の家族と一緒に訪れる地域に縁ができていたりすることを考えると、むしろ10代になる前からの地域との関与の仕方も意識したほうがいいのではないかなと思えるのです。

いま高校生になった僕の息子を小学生の頃、秋田県によく連れて行ったとき「俺たちの秋田!」って叫んだりしたことがあったんです。それは、一緒に秋田へ向かう途中で、「秋田っていうのはこういう単線の線路がすごいかっこいいんだよ」と息子に話したりするなかで、「秋田っていうのはこういう場所なんだな」と息子のなかでイメージが膨らみ、2回、3回と秋田へ連れて行くうちに気分が高揚して、「俺たちの秋田!」って叫んだのだとすると、小学校3年生や4年生でもそういう気持ちが生まれるのであれば、「ヤング関係人口」も大事にしたほうがいいんじゃないかなと思うのです。

息子が「俺たちの秋田!」と叫んだときの顔を、僕は今でも覚えています。目を輝かせて、本当に嬉しそうでした。カタクリの花が咲き誇る季節に、秋田を、自分の場所だと感じている。そういう気持ちが、小学生の息子のなかに芽生えている。それは、とても素晴らしいことだと思いました。

ちなみに、「ヤング」という言葉を思いついたのは、目の前にヤングコーンの缶詰があって、そこから発想したからです(笑)。これを各地の講演で話したら、みんな笑ってくれました。でも、笑いながらも、「確かに、ヤング関係人口って大事だよね」と共感してくれる人がとても多かったです。

セミナーでこのヤング関係人口の話をしたら、画面越しにまたハートマークがいっぱい現れました。僕たちは年を重ねるにつれ2年間とか3年間のスパンって一足飛びな感覚になりがちなんですけど、でも多分、ローティーンの皆さんとかハイティーンの皆さんとか、もしかしたら小学校の低学年や中学年、小学校4年生とか5年生とか2年生とか3年生のみんななんかは、3歳くらい年を取るとそれだけですごい大人に成長されるんですよね。

だから、今、僕たちが2025年に関係人口を広めていきたいとか、関係人口が広がっていきたいという願いを、今すでに18歳以上の皆さんだけを想定するだけではなくて、次の未来をつくる人たちに地域の面白さを伝えて、それが関係人口の裾野を広げていくという考え方も大事なのかなというふうに思いました。例えば、「保育園留学」。数年前からこの言葉が盛り上がり、北海道の厚沢部町の保育園では一時、2500組のご家族がキャンセル待ちとなりました。このような出来事を見ても、ご家族であったり、自分のかけがえのない友達のような、もしかしたらお嬢さんとか息子さんのような関係性のお子さんたちと一緒に自分の好きな場所に足を運ぶっていうのはすごく豊かな時間ですよね。

僕も妻と息子が2歳児くらいの時から東北に一緒に連れて行って、東北のとある地域だと、もうそこに30年くらい僕自身通っていたりするのを考えると、そういう中で地域のことを愛する気持ちみたいなものが若い人たちには受け継がれ、現れていくのではないかなというふうに思っています。なので、今、各地で高校生のみんなとローカルを学ぶプロジェクトやプログラムをいくつか行っているんですけど、なるべく若いみんなに地域に関わる楽しさを伝えていくことで、ヤング関係人口みたいな人たちが増えていくんじゃないですかね。

行政の皆さんや組織、団体の皆さんが取り組むプロジェクトだけじゃなくて、ご家庭の中とかご家族の中で地域のことをすごく分かりやすく伝えるみたいなことをするだけで、家庭内で関係人口みたいなことが広がっていく可能性は高いなと思います。皆さんご存知のようにSDGsという言葉の認知がこんなにも爆発的に広がった大きな理由は、小学校でSDGs教育が始まったからなんですよね。小学校でSDGs教育が始まると、「お父さん、そんなの捨てちゃダメだって」と、僕もよく怒られてたんですけども、そうやって家庭の中にサステナビリティを持ち込んでくれる若いサステナブルピープルみたいな人たちが現れるんです。

なので、これも僕、良い方法だと思うんですよね。先に、もしかしたら子どもの皆さんが「地域って面白いんだよ。お父さんもお母さんもそんな一方向の考え方じゃダメかもよ」みたいなことを言われると「そっか、じゃあちょっと今度あの村にも行ってみようかな?」という心境になったりするかもしれません。教育関係の方はそういう手法でぜひ、「新しいふるさとを持つ魅力」みたいなことをお伝えいただけると嬉しいなと、僕自身も思っています。

子どもから学ぶ。それは、とても大切なことだと思います。子どもは、大人よりも純粋に、素直に、物事を受け入れます。地域の魅力も、子どもの目を通して見ると、また違って見えるかもしれません。

年齢にとらわれることなく、気持ちの若さみたいなことで言えば、これまで都市で暮らしていて、まだローカルの経験がゼロ年という方々、50代の方でも60代の方でもいいんですけども、そういうみんなもヤング関係人口だって言い切って、新しい自分の趣味みたいな感じで、地域との出会いを見つけていただいたら、僕が考えているこのヤング関係人口っていうのは世代を超えて広まるのかなというふうに思います。

3.さわやかローカル

3つ目は、「さわやかローカル―マルシェが地域を変えた」。週末の土曜、日曜や祝日の昼間に各地でイベントが開かれています。主催するのは20代、30代、40代の皆さんが中心で、地域外からのイベントというよりも地域内の皆さんがポップアップのスタイルで、芝生の広場にガーランドやフラップをはためかせて、音楽をかけたり、明るい雰囲気のなかでマルシェを開催したりすることが一般化しています。とてもいいことです。それを僕は「さわやかローカル」と呼んでいます。

午前中から夕方にかけて、心地よい風の吹く時間にいろんな人たちが集まって、自分でつくったアクセサリーやパンを売ったり、コーヒーを飲みながら友達と喋ったり、顔見知りの家族同士がちょっとした会話を交わしたり。僕はこれを、軽やかな生存確認だと思っています。「私は今ここに来て楽しんでいる」って確認できることが、マルシェが生み出した最高の功績なんじゃないかな。

ローカルで横展開されてよかったのは、やっぱりマルシェという構造じゃないでしょうか。自分たちもできることがあるんだなと、自分たちが主体となって誰かを楽しませつつ、自分たちも楽しませてもらって、「楽しみの循環」が生まれる構造になっています。マルシェがスタンダードになったのはここ10年間くらいで、昼間のローカルを盛り上げてくれています。

関係人口という意味でも、地域に関わる形として、あの人は実は焼き菓子をつくるのが上手だとか、チョコレートをつくるのが上手だみたいなところからマルシェに出店して輝きを放てば、地域に関わる関係人口になります。「さわやかローカル」が関係人口を際立たせているのです。これまであんまり出てこなかったみんなも関係人口的に動けるのがマルシェのいいところじゃないでしょうか。

実は先日、長崎県の大村市で仕事があって、朝、途中で宿泊していた新山口の駅前を歩いてたんですけども、素敵なマルシェを朝から皆さん開かれてて、なんだか美味しそうな農産物がいっぱいあって、駅前のマルシェっていいなと思ったりしたんです。ああやって公共の場所が人と人との心の交換にもつながるようなマルシェイベントになっていくことが、おそらくこの10年間くらいでとても進んだと思うんですよね。

これは何を意味しているかというと、地域で自分たちで盛り上がりをつくれる証みたいなものをマルシェが見せてくれたんですね。本当におしゃれな、もう本当にさわやかな若い世代を中心として、割と普通にある公園なんだけれども、そこが土曜や日曜の午前中になると、いきなりポップアップの美味しいコーヒースタンドがやってきたりとか、それこそ、みんなが明るい白をベースにした朝が似合う晴れやかな服を着たりして軽やかに連れ立って現れたりすることで、何か違う空間が生まれたりしますよね。

そこにいることが自分の心の高揚感につながるっていうのは、これはもう人の理で、みんなやっぱり人が集まって幸せな姿を見せ合っているところが好きなんですよね。方法論としてこれらのマルシェイベントは、愛知県蒲郡市で開催されている「森、道、市場」に代表されるように、全国から若い人たちが集まって、そこでローカルプレイヤーが出会って、そこからまた新しいプロジェクトが生まれるみたいな、アメリカの野外イベント「バーニングマン」にも通ずるようなコミュニティの連鎖の形だと思うんです。そういうムーブメントが生まれた結果、全国各地のポケットパークみたいなところでもマルシェが開かれたり古本市が開かれたりしてるっていうのは、このさわやかローカルっていうものが、やっぱり時代の中で、地域の面白さとか地域そのものの個性みたいなものを表しやすいツールになったんじゃないかなというふうに思います。

僕はやっぱり世代的に、アメリカの西海岸のカルチャーが好きです。この前、「パソコンとヒッピー」(エディトリアル・デパートメント)という本を読んで面白かったんですが、その中でスチュアート・ブランドさんが取り上げられていました。彼は伝説的な雑誌「ホール・アース・カタログ」をつくられた方なんですよね。そのホール・アース・カタログには、生き方と暮らし方のすべてがカタログ形式で載っていました。今でいうインターネット的だと思うんですけれども、マルシェイベントは多分、そのホール・アース・カタログ的な生き方、暮らし方みたいなものをちゃんと体現できる方法論が立体になったものなんじゃないかなと思ったりしています。だから、このさわやかローカルは、2020年代の日本の地域を彩る大事なキーワードだと思います。

関係人口の文脈でお話をすると、ローカルに関わりやすい場所は出島的なところなんですよね。昨日は長崎に行っていたこともあり、やはり出島は大事だなと改めて思いました。出島っていうのは何かというと、まずそのダイバーシティみたいなことも当然大事なんですが、その場所を誰かが占有しない、誰もがちょっとアウェイな感覚を残せる場所なんです。これは僕が関係案内所という言葉を使うときに説明で使うんですけども、関係案内所は、誰かの占有物になってしまうと、そのカラーの人しか来なくなってしまうので、その点を心配した方がいいんですよね。なので、出島は限りなく自分のホームに近いんだけど、でも完全に自分のホームでもないという。なんて言うんでしょうか、「半分はホーム、半分はアウェイ」な感覚みたいなものがある場所という意味では、公園に突如現れるマルシェというのは誰のものでも実はなくて、誰もが受け入れやすい町や村の、いわゆる出島的なメタファーなんじゃないかなと思っています。このマルシェには関係人口の人たちが自分もサポートしたいとか、単にお客さんでなくて自分もここに出店したり、地元の友達と一緒にここを盛り上げたいという思いを持ちやすいので、こういったマルシェのような存在やプロジェクトを大事にされるといいと思います。

4.ミッドナイトローカル

一方で、僕たちは24時間を1日として暮らしているので、夕方から深夜にかけての夜の時間を使っていくことも重要なのではないかなと思っています。これから地球温暖化がますます進んでしまうと、夏はもっと暑くなり、日中は外に出ることが危険な場合もありそうです。そんなときは時間を後ろにずらして外出するのもいいかもしれないと思い、4つ目に、「ミッドナイトローカル―夜の日常を取り戻す」というキーワードを挙げました。

夜間の経済活動を指す「ナイトタイムエコノミー」と何が違うのかというと、ミッドナイトローカルの方がやんちゃな匂いがしませんか? やんちゃな感じがするからこそ、その催しに出てきやすい人もいるのです。「なんかおもしろそうだから俺たちも行くか」みたいな感じでテキーラ好きのお兄さんたちが盛り上がったり、老若男女みんなでご飯を食べたり、イベントに興じたり、ナイトマーケットに遊びに行ったりという過ごし方が広まればおもしろいですよね。

神戸の東遊園地で、村上豪英さんが代表を務める「リバブルシティイニシアティブ」が実験的に開催した「NIGHT PICNIC」は、夏の夜の公園でさまざまな人が食べたり、話したり、くつろいだりして過ごすユニークなイベントです。先日、僕もゲストに読んでいただき、こちらで「マガジンのパブリック」をテーマにお話をさせていただきました。事務局の稲葉滉星さんは神戸のまちづくりでとても期待されるホープの一人で、トークイベントの聞き手も担当されました。当日は僕が「雑誌は一体どういうものなのか」みたいな話をすると、その内容に興味を持つ人たちがふらりと集まってくるという感じのゆるやかな時間を過ごしました。それはとても大事なプロセスで、広場という公共空間から何気なく自分の興味が広がっていくことが、まちに暮らす楽しさをより濃くしてくれるのです。「雑誌はアラビア語で倉庫という意味の言葉から生まれたもの」などとおしゃべりしながら、自分でも改めて気づいたこともあったいい時間でした。これも「ミッドナイトローカル」の好事例です。

さわやかローカルがどちらかといえば品行方正で、あまりやんちゃじゃないとしたら、夜はもうちょっとやんちゃな人たちが現れて、そういうみんなが「俺たちの街ちょっとやばくね? 少し俺たちもちょっと一念発起してなんかイベントやるか」みたいな感じで盛り上げてくれたら楽しいですね。クラブでもいいですし、バルホッピングも最高だと思うのですが、夜は夜が好きな人たちが案内してくれたら。これからはそれを両方楽しめる世の中、つまり、さわやか&ミッドナイトローカルになっていくのではと僕自身は楽しみにしています。

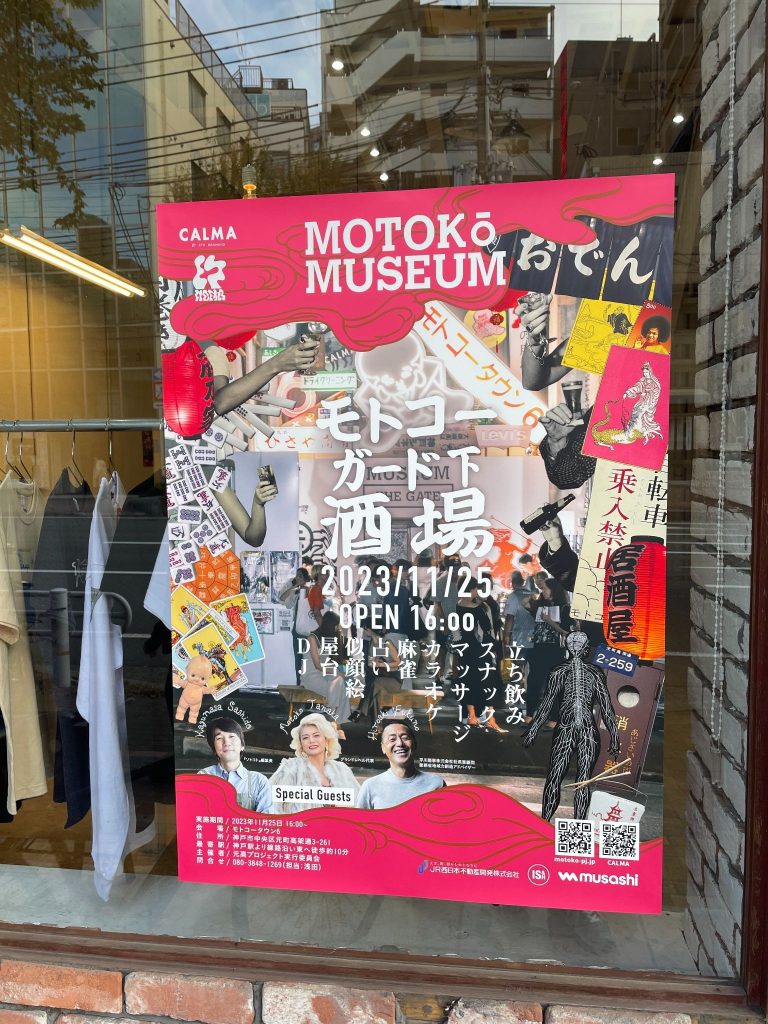

一昨年は僕が尊敬してやまないグランドレベルの代表の田中元子さんと、元奈良県庁の職員で、現在は奈良テレビの社長になられた福野博昭さんと3人で、神戸の元町高架下、通称モトコーで「モトコーガード下酒場」というイベントを開かせていただきました。さまざまな世代の方々が夜遅くまで楽しんでくれたので、こういう機会を与えていただいたプロジェクトチームの皆さんに本当にありがたいなと思っているんです。ミッドナイトローカルは、例えば秩父の夜祭みたいな考え方かもしれません。伝統的な行事ですけれども、誰もが日常の夜のような気分でも楽しむ。もちろん、そこまで大掛かりでなく、ご近所のナイトマーケットのようにほぼ毎夜、無理なく催すやり方もいいでしょうね。

今、僕は神戸市役所からご依頼をいただいて、神戸市の阪急神戸三宮駅に隣接するサンキタ広場の「サンキタ広場利活用促進プロジェクト」の委員を務めています。いろいろな団体の皆さんがこのシンボリックな広場を自由に使えるための審査的なお手伝いをさせてもらってるんですが、これがすごくいいんですよね。何がいいかというと、平日の夜にもイベントを広げていきましょうという考え方なんですよ。週末の土日のみに開催をして、不特定多数の集客を狙うのではなくて、それこそ哲学カフェやインスタレーションなどを平日の夜に行って、そこに現れた人たちに自分のこととか地域のこととか、神戸にいることの楽しさと大切さを感じてもらうことを理念に置いているのです。関係人口協会のオンラインセミナーも意識的に月曜の夜、つまりミッドナイトの始まりに開催しています。神戸市の取り組みのように、月曜から木曜までのウィークデーの夕方から夜を、楽しく、翌日に疲れを残さない形で、地域の経済だけじゃなくて文化や人々の成長につながるような時間にしていけるといいなと願っています。これがミッドナイトローカルです。

ちなみに、このミッドナイトローカルにもヤング関係人口と同じで元ネタがあります。元ネタはですね、手塚治虫さんの「ミッドナイト」という作品です。愛読書で、そこから合わせてみました。タイトルの響きがいいですよね。この漫画はとても面白く、ブラックジャックも登場しますので、お好きな方はぜひ読んでみてください。「夜にはそれぞれの顔がある」みたいなかっこいい前置きから始まる、ヒューマニティあふれるストーリーばかりなのでおすすめです。

5.週末介護Uターン

5つ目は、「週末介護Uターン―課題をお題に変える」です。この、介護で帰省するという意味合いからなるワードは、僕が父親を看取った期間に強く感じたことでした。「オン・ザ・ロード 二拠点思考」の出版記念パーティーや出版記念トークで各地を訪ねると、20代、30代の方はもちろんですが、僕と同世代に近い40代、50代ぐらいの方も大勢来てくれます。そういう皆さんの前で、自分が父を看取ったときの話をすると、首都圏を中心に週末の土日だけ実家に戻って、父や母の介護をしている人が存在することがわかってきました。

この行動は「週末介護Uターン」という言葉で呼ばれています。僕自身も高崎に「週末介護Uターン」で4年間ぐらいは足を運んでいるので、「週末介護Uターン」も関係人口を考える上で大事なことだという話をすると、40代、50代くらいの人たちが「実は私もそうでした」「私もそろそろそうなります」と個別に相談を話しかけてくれる人がいて、その数も増えています。

そういうなかで、希望を持ってUIターンする世代もいれば、何かしらの血縁との関係上、週末は地域、改めて自分の故郷に出会い直す人たちがいるってことも含めて関係人口を考えていくことが大事なのではと思い、このワードを挙げています。介護というとみんな重苦しく取られますが、自分の経験したなかでは、母と実家の近くに住んでいる弟と、東京に暮らす姉と僕でローテーションを組んで介護を行っていたので、24時間ずっとつらい、大変だということばかりでもなく、介護を続けるなかで高崎で暮らした18歳までの自分と出会えたような貴重な体験もありました。たとえば「介護スナック」みたいな感じで、週末介護でUターンして来ているみんながちょっと立ち寄って、ご飯を食べたり、お喋りしたり、少し飲んで帰るといった休憩ができる場所を人口のボリュームがあるエリアにつくっていくと、そこが新しい関係案内所になるのかなと思ったりもします。

日本はどこももう介護の時代だから、この部分は「まちづくりからまちまもり」にもつながるんですけど、夢を持って地域をリノベーションしていくことと、自分がこれまで培ってきた関係性みたいなものに改めて合流し直すような、そういう意味での2種類の移動があると感じ、キーワードに挙げました。

編集の世界では「出版社の掟」というものが存在します。堅実な出版社は概してあるテーマに即した形で本を出しているんですね。それは何かというと、「ゆりかごから墓場まで」のライフステージです。生まれたばかりの赤ちゃんのことを考える。それから小学校に入ったお子さんのことを心配する。結婚の時はどんなマナーが必要なんだろうか。冠婚葬祭、亡くなる前の終活は? みたいなところに合わせて本を出していくと外れがないんですよね。社会の流れはもちろんだし、プロジェクトのテーマも基本はライフステージに軸があると最近は思っています。昨年の末に高崎の父を在宅で家族で看取らせてもらったことも大きく、今は関係人口という形で地域に関わりたいと思ってやってくる皆さんと、あるきっかけで、改めて自分の地元を見つめ直す皆さんとが混在しているんだろうなというふうに思いました。その最たる例がこの週末介護Uターンみたいなものだと思います。

実際、週末に東京はもちろん、関東や中部圏などから、実家の親の様子を見に行くために往復している方々は多いんですよね。最近の僕の中では関係人口とか地域のプロジェクトとかで講演会とかワークショップとかやると、40代くらいの女性の方が多く質問に来てくれて、「今ちょうど自分の親たちもそういう段階になり始めていて。指出さんが高崎に帰っていた時の経験とかを知りたかったんです」みたいにおっしゃられるので、戻ることによって得られたこともたくさんあったということを話しています。

僕は群馬県の高崎市に生まれ育ち、18歳まで実家で過ごしていました。だから、母や父にはそれまでの息子との濃厚な思い出というのがたくさんあるはずです。実家に戻ると、僕の高校時代の、人には見せられないような点数のテストとかがまだ保管されていたり、上毛かるたの大会でいくら頑張っても毎年高崎市で3位にしか行けなかった記念の銅メダルとかがいっぱい飾られていたりするんですよね。これ、別に処分してもいいのになと思うんですけど、親からしてみると、一緒に住んでいた時代のかけがえのない思い出の品物だったりするから、自分一人では判断がつかずなかなか処分できないのでしょう。家の中の物の断捨離とかゴミ屋敷の問題も、単に切り捨てればいいわけじゃないなと、痛切に感じたこの4年間でした。

週末介護Uターン的に地元にお戻りになられる方々は、ぜひ課題を「お題」と言い換えてみてください。これは関係人口を迎え入れる側の思考にも当てはまります。人口が減っているというのは課題なのかもしれませんが、これがお題だとしたら、皆さんどう考えますか? 人口が減っているというお題に対して「最適な答えを出してみて」となると、少なくとも座布団を1枚か2枚、できれば3枚くらいもらいたいなという野心がメラメラと燃えてきますよね。なので、課題をお題と変えてみると、週末介護Uターンに対しての漠然とした怖さとか、あるいは知らないからこその緊張感みたいなものがほぐれていく可能性があります。

特に僕の中で端的に言い表すと、18歳までの自分に出会える時間だったなというふうに思います。「18歳までの僕って、こういうことが好きだったな。高校時代に乗っていた自転車を父親が大事にとっておいてくれた。これ、直して息子にあげようか」とか。自分ひとりだと自発的にはなかなか行動しないことを実行するチャンスにもなります。亡き父の介在であらためて過去の自分に接点を持てるということは幸せなことで、そこから自分らしさとか、自分という存在を見つめ直すきっかけにもなったりました。先週も母親に会いに高崎の実家へ戻りましたが、ゆっくり話をしたり、一緒に庭の花を眺めたりしてなんだかいい時間でした。

関係人口協会のセミナーのQ&Aセッションでは、参加者の方から「血縁や地縁を大事にした方が自然体で無理のない関係人口の輪が広がるのではないか」という質問をいただきました。県人会などはその出会いや働きかけの対象になりますし、若い人たちが、大好きな地元のことを応援するコミュニティをつくっている地域もあります。広島では「nextひろしま」という全国的な組織が活動を続けています。こういったコミュニティの皆さんと接点を持つのも、今住んでいる場所から自分の故郷とつながっていくよい方法です。

それと、地域のことが好きな人たちが集まりやすいご飯屋さんとかに顔を出すのもおすすめです。例えば、大阪にあるラーメン屋さんだけれど、九州出身のオーナーがやっていて、地元愛にあふれる濃厚なとんこつラーメンが食べられるお店など。各地の沖縄料理店もそうですね。そういったお店には、地元出身の方とか、もともと地元ルーツの方が集まります。そんなに大きいコミュニティではないけれど、地域のことに愛を持っている人たちが集まりやすい場所は各地にありますので、足を運んでみるのも週末介護Uターンのステップを踏むうえで入りやすいでしょう。

関係人口の動向は行政の方も特に注目しておられると思います。都市からやって来る若い関係人口の皆さんはもちろんですが、血縁があり、その地域にゆくゆく戻ることも想定されている介護でUターンする人が地元の人たちとしっかりと出会って、お互いに話ができる時間をどう確保するかを考えておくといいかもしれません。実家や施設に向かうだけで誰とも会うことがなく、役目を終えればまた首都圏に戻るような往復からも少し異なる接点がつくれる可能性があります。もしかしたら「週末介護Uターンハウス」みたいな感じで、コワーキングスペースなどをそんな人たちが立ち寄ってお互いに悩みを相談できるような場所にして開放するのもいいかもと最近は考えています。

実はこのアイデアも、先日、出版記念トークイベントで兵庫県の姫路市に伺った時に会場に来てくれた女性の方々から、今後の介護の不安の相談を受けて、「だったらそういう場所づくりをやってもいいかもしれませんね」みたいな感じで発案して盛り上がったんですよね。なので、「介護スナック」みたいな気安い感じでいいと思います。例えば地元で介護を経験した方とか、お店に遊びにいらした方とかがなんかこう「分かる、分かる」みたいな感じで、お互いがちょっとやりきれない気持ちや悩みを持ち寄って。お茶やお酒を飲みながら「そうだよね」という話ができるだけで人は前向きな気分になれるものです。そういうホッとできる場所としての「介護スナック」や週末介護Uターンコワーキングスペース。40代や50代のみんながこの先の地元との関係性を考えるときに大事な視点です。

6.スーパーウェルビーイング

6つ目は、「スーパーウェルビーイング―移動が人を幸せにする」。スーパーウェルビーイングは、この本のメインテーマとなるキーワードです。ウェルビーイングという言葉の意味を簡単に説明すると、WHO(世界保健機関)が定義するウェルビーイングは、「病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、社会的にも、すべてが満たされた状態であること」となっています。

世界的にウェルビーイングの時代がやってくるとも言われていて、実際に2027年以降、国連がSDGsの次のキーワードとして前に出してくる可能性は高いとされています。「サステナブル・ウェルビーイング・ゴールズ=SWGs」になるのではないかとささやかれてもいるようです。もちろんまだわかりませんが、それは道理でしょう。

というのも、「サステナビリティ=持続可能性」はいったい何をサステナブルにするのかと考えたときに、社会とか、地球とか、僕たちの暮らし全体のシステムをどう持続していくかが定義され、語られたのがSDGsです。では、何のために持続させるのか。それは、人々が幸せに暮らすためです。だから、次のステップとして、ウェルビーイングが前面に出てくるのは自然な流れなんです。

僕が日本館の基本構想に関わった大阪・関西万博もテーマウィークのタイトルとして「SDGs+Beyond いのち輝く未来社会」と謳っているように、それぞれの国で、それぞれの人々が暮らすなかで感じる喜びや幸せとはこういうものなんだというのを各パビリオンがしっかりとプレゼンテーションできたことは、大阪・関西万博が大成功だった証だと思っています。

これは余談かもしれませんが、僕は大阪・関西万博が成功だと確信した風景があります。何かというと、神戸から東京に移動するために大阪メトロに乗っているとき、夜8時頃でしょうか。東京の皆さんならよく目にする車内の風景がありますよね。日曜の夜などにミッキーマウスのカチューシャを頭につけた10代の女の子2人組がミッキーやミニーが描かれている大きなビニール袋を抱えて、袋の口からはぬいぐるみのミッキーが顔を出していて、もう本当にいっぱい遊んで楽しかったんだろうなと思える2人が互いにもたれかかるようにして寝ている姿が京葉線などで見られるじゃないですか。幸せな風景といえば僕にとってはそれなんですが、まったく同じように、ミャクミャクの大きな白いビニール袋がパンパンになるほどのグッズを買った女の子2人が、ミャクミャクのマフラーみたいなものを首にかけて楽しそうに大阪メトロの赤い車両に乗っていく姿に遭遇して、「ミッキーと並んだな。すごい」と僕は笑顔になりました。

この光景を見たとき、本当に感動しました。万博が、ディズニーランドと同じくらい、人々に愛される場所になっている。それは、万博が成功した何よりの証です。人々が幸せそうに、満足そうに、心地よく疲れた顔で帰っていく。それが、ウェルビーイングなんです。

成功を確信したうれしい瞬間でした。いのち輝く未来社会とか、言葉としては難しかったりするんだけど、そういう言葉がもっと自然に、感情に寄り添うような形で、みんなが幸せだと感じる場所に現れるといいなとあらためて感じました。万博はウェルビーイングも大きなテーマでしたが、そういう意味でも、人に愛される、人を幸せにする場所として開会することができたのではと振り返って思っています。

セミナーでこのスーパーウェルビーイングのことを話したとき、「中二病みたいですよね」って自分でも突っ込みを入れたんです。ワーディングでスーパーとかミッドナイトとかつければいいと思ってるだろうって皆さんもぜひ突っ込んでください(笑)。それでいいんです。みんなが前向きになります。松岡修造さんっぽい感じです。とにかく前向きになることが大事なので、スーパーをつけると何かウェルビーイングが600馬力くらいで走り出しそうじゃないですか。だから、つけてみました。

2025年8月に、オレンジページと武蔵野美術大学の計らいで、予防医学者の石川善樹さんと対談をさせていただく機会をいただきました。石川さんは僕が尊敬するウェルビーイングの第一人者の一人です。その時の対談のテーマを「移動は人を幸せにするのか?」という疑問形にしました。僕の答えとしては、「移動は確実に人を幸せにする」です。自分自身が東京と神戸の二拠点の暮らしをこの4年近く行ったなかで、本当にそれぞれの地域の皆さんや、それからそういったことを温かく見守ってくれている日本全国の地域の皆さんに感謝ばかりなんですけども、移動という行為が、移動する側だけでなく移動してきた人が訪れる側も双方で人を幸せにするのではと思っています。

よくウェルビーイングを「ご機嫌な状態」と意訳しています。WHOの定義的には「社会的、身体的、精神的に良い状態」みたいな、健康ということを大事にしたワードなんですが、ウェルビーイングって、多分もうちょっと広くて、僕の中ではご機嫌な状態と言った方が、何となくみんなで感覚が共有できるのかなと思います。友達がご機嫌だったら、一緒に過ごすその時間も豊かな時間になりますよね。先輩や上司がご機嫌だと早く帰りやすくなるとかそういうこともあると思います。ご機嫌な状態のウェルビーイングに「スーパー」という言葉を足したのは、ウェルビーイングが日本だけではなく、世界の潮流として語られる、つまり地域を「超える」という意味合いも含めているからです。今までの定義を超えて、さらに人が幸せに生きるためにどういうことを考えたらいいかという議論が2027年以降、そして2030年のSDGsの約束の年からも延伸されていくような気がしています。このウェルビーイングを、世界を超えた目標としてより一層全体で考えることになっていったらという思いの表れでもあります。

関係人口協会のセミナーでは、インバウンド問題についての質問もいただきました。「移動する側も受け入れる側も、移動が人を幸せにするために何が必要か」という質問です。例えば、今、金沢に観光で来ている海外の皆さんが隣の富山という街もすごいらしいねと、次は富山に足を運び、お寿司を食べて、「富山最高!」と、都市と都市をはしごをするような感じになってきています。この移動の広がり方はとてもいい流れです。ただ、特定のエリアにあまりに過度に集中してしまうと、それがインバウンド疲れになりかねません。迎え入れる側もオーバーツーリズムで心が疲弊していってしまうでしょうから、ここはもう少し丁寧に考えていった方がいいでしょう。

インバウンドで来日される人の移動の方法も含めると、最近ではJR東海が品川駅に日本での滞在のマナーなどを漫画の人気キャラクターで描いた英語のポスターを貼っていて、啓発としてすごくいいなと思います。首都圏でオフピーク通勤を実践しているように、「オフピークインバウンド」みたいに移動する時間帯や季節の変更の仕方も国で提案していっても悪くないでしょう。例えば、午後に東京から移動をして夜には京都でジャズを楽しみ、翌朝は京都のレトロ喫茶店で美味しいコーヒーを飲む。そうすると、分散されますよね。もちろん、宵山の時期は京都もミッドナイトローカルが花盛りになるとは思いますが、そうやって時間軸をずらすのもいいアイデアかもしれません。

僕は沖縄の久米島町のアドバイザーを務めていた経緯があり、変わらず久米島の皆さんと近しくさせていただいています。久米島には僕の大好きな『PLUCK』の石坂達さんという関係案内人のお手本のような素敵な方がいらっしゃるんですけど、石坂さんと話していた時に、「例えばオフシーズンの冬場に、離島に来てもらった方がゆっくりといろいろなことが話せるから、そういう仲間も増やしたいですよね」とおっしゃっていたのが印象に残っています。一般的にはなんとなく「ハイシーズンに行かないと損だ」みたいな傾向があるとは思うんですが、地域はどのシーズンも比較できないそれぞれの魅力があります。大きな情報で人が無理に一斉に動かない社会にしていきたいです。

セミナーでは、さらに岐阜県各務原市に伺った時の話もしました。各務原には「かかみがはら暮らし委員会」というコミュニティがあって、みんながまちをとても楽しんでいます。その各務原に、とてもおしゃれなカフェがつくられたのですが、地元の年配の皆さんが「新しい喫茶店ができたから、ちょっと行ってみよう」と言って、そのお店を訪れるような新しい移動を始めたそうなんです。これってウェルビーイング度が高まりますよね。知らない場所に行ってみるということは気持ちの中でも刺激になりますし、自分が暮らしている地域の中で、新しい出会いが生まれるということを考えると、それがたとえ700メートルの移動であっても、僕が400キロを大きく移動するときでも、この短距離、中距離、長距離の移動を織り交ぜるということがスーパーウェルビーイングをしっかりと発露させるのではと思っています。関係人口は移動を伴う場合が多い動態です。「移動が人を幸せにする」ということが定義付けられると、スーパーウェルビーイングはウェルビーイングの中でも特に移動との相関性でも語られていく可能性はあります。

スーパーウェルビーイングとは「スーパーマーケットのスーパー」

スーパーウェルビーイングのスーパーって一体何なんですかって本当によく聞かれます。そのひとつの理由は、これは僕が中二病なのかもしれませんが、やんちゃな雰囲気にしたかったからです。例えば、自動車をパワーアップするためにDOHCエンジンに載せ替えて600馬力にするような感じですね。スーパーとかデラックスとか、スーペリアとか。言葉にスピード感が加えられてかっこいいじゃないですか。

でも、一番の本意は、スーパーマーケットの「スーパー」です。もちろん、スーパーマーケットのスーパーもマーケットを「超えた」存在だという意味ですが、普段、僕たちがスーパーと口にするとき、マーケットを超えた施設というふうには解釈しませんよね。もはや日本語としての普通のスーパーでしょう。

皆さんは自分の地元に密着したいろんなスーパーで買い物をされているでしょうけれど、僕は世田谷に本店がある「オオゼキ」というスーパーが大好きです。なぜすごい好きかというと、二拠点生活をしている東京では1人で家で過ごしている時間も長く、そういうときは近所の「オオゼキ」に行って、「今日は何が特売かな」と売り場を眺めながら、「豚バラ、安いな」と買ってきて、料理をするのが楽しみなんです。

一人暮らしの楽しみも、いろいろあります。僕にとっての気分転換は、スーパーで買い物をして、自分でささやかに簡単な料理を作ることなんです(たいしたものは作れませんが)。今日は何を作ろうかな、と考えながらスーパーを歩く。探していたものを見つけると、ちょっとうれしい気分になる。そういう小さな幸せの積み重ねも、僕のスーパーウェルビーイングなんです。

「オオゼキ」のポイントカードも楽しみのひとつです。意外とポイントを貯めていて、今は3500ポイントぐらいあり、これでステーキが買えるなと思いつつ買わずに貯め続けています(笑)。そのポイントを何に使おうかと思いをめぐらせるのが好きなのです。

ポイントを貯めるのって、楽しいですよね。使わずに貯め続けて、いつの間にかどんどん増えていくのを眺めるのが楽しい。いつかは使うけれど、まだその時ではない。もう少し貯めたい。そういう気持ちも、僕を幸せにしてくれます。

ポイントカードは20年来愛用するルイ・ヴィトンの財布に入れているのですが、あるとき財布を開けたら別の業種の会社が発行しているポイントカードがなくなっていました。そのカードもポイントがいっぱい貯まっていたのにもったいないと残念がりながら、ネット上でカードの利用を止めました。記憶を辿ると「オオゼキ」で買い物をしてから後は財布を開けていなかったので、もしかしたら「オオゼキ」で何かの拍子に落としたのかもしれないと思い、電話をかけたんです。

すると店舗のスタッフの男性が電話に出られて、「それは大変ですね。探してご連絡します」と、とても丁寧な対応で探してくれたのです。結局、「オオゼキ」でそのカードは落としていませんでしたが、対応の良さと迅速さに、地元密着型のスーパーの心強さと安心を覚えました。このまちに暮らしているうえでのライフラインとも言えるスーパーの従業員の方は、僕のようなひとりの客に対しても親切で、普段通りに「同じまちの人」として接してくれたところに心地よさを感じました。

選ばれた客だからとか、お得意様だからとかじゃなく、それこそいつも特売のトマト1袋250円とかを買っているような、顔も見えない僕が電話をしただけで真摯に対応してくれたことへの信頼感。神戸と東京、どちらにも好きなスーパーがあるのですが、東京では「オオゼキ」があるまちが、僕にとって暮らしやすいローカルです。

スーパーマーケットは、僕たちの生活に欠かせない毎日の食材を入手できるインフラです。でも、それだけではありません。スーパーマーケットは、地域のコミュニティの場所でもあります。そこに行けば、誰かに会える。店員さんと言葉を交わせる。言葉を交わさなくても、人の息遣いを感じられる。そういう安心のメカニズムをスーパーマーケットは有しています。

だからこそ、スーパーマーケットのスーパーという言葉を「超」ではなくて、「気軽に、身近にあるもの」という意味としてお伝えできたらと思います。例えば、日本では1970年代から80年代にとてつもない文学の変化があります。それは、昭和軽薄体というカルチャーです。文豪と呼ばれるような作家が書いていた文章に対するカウンターカルチャーとも言えるもので、まるでスーパーマーケットに売っているくらいの気軽な文体が現れてきたのです。

これをスーパーエッセイというのですが、このスーパーエッセイの書き手が何人かいて、筆頭が椎名誠さん、嵐山光三郎さん、東海林さだおさんです。僕はよく「文章が上手くなるためにはどんな本を読んだらいいですか?」と聞かれるのですが、そんなときにはこちらの3名の方の本をおすすめしています。特に椎名さんの「私」「俺」「僕」などと主語が目まぐるしく変わる文章や「である」「なのだ」「です」「ます」みたいにいろいろな語尾が混在している「シーナ文体」が大好きです。椎名さんたちがつくり上げた文体というのは、スーパーで買い物をするような感覚で書かれていて、実はそれはみんなが待っていた文章だったということを教えてくれました。軽やかな文章を習得したい人は、椎名さんや嵐山さんの本か東海林さんの丸かじりシリーズを1冊買って読めば、文章が上手くなると思いますよ。少なくとも文章に対する気構えはさっぱりと減るはずです。

スーパーエッセイと同じように、僕にとってのスーパーウェルビーイングは、まるで普段買い物に行くスーパーに売っているような幸せとしてのウェルビーイング、これをスーパーウェルビーイングと呼ぶということを伝えたいのです。ウェルビーイングというと、「人が生きていくなかで確固たる幸せとは一体何か」と深掘りして考える雰囲気が言葉に現れがちなのですが、「オオゼキ」では、庶民的でお手頃感があるお肉や野菜、缶ビール、おすすめ品が何でも売っている。その普遍性と日常感。それが僕のスーパーウェルビーイング。そういう意味でウェルビーイングがもっとさまざまな人たちにとって届きやすいものになるとうれしいと思い、この本のテーマとなるキーワードとして挙げました。

特別な幸せではなく、日常に続いていく小さな幸せ。それがスーパーウェルビーイングです。スーパーに寄って、等身大の好きなものを手に取る。それだけで、今日は良い日だと思える。そういう感覚を、大切にしたいのです。

石川善樹さんとのウェルビーイング対談

さて、ウェルビーイングの第一人者で予防医学研究者の石川善樹さんとの対談の話を振り返りたいと思います。オレンジページが運営している「ウェルビーイング100 by オレンジページ」という素敵なライフデザインメディアがあリます。「オン・ザ・ロード 二拠点思考」を出版したときにこちらのメディアで二拠点思考とウェルビーイングの関係について編集部の方にインタビューをしていただいたご縁から、「今度はリアルでやってみましょうか」という流れとなり、石川さんと僕のウェルビーイング対談が実現しました。

このイベントはオレンジページと武蔵野美術大学の共催で開かれ、大勢の方々にご参加をいただき、石川さんと皆さんと楽しい時間を過ごさせていただきました。石川さんから教わったお話のなかにもスーパーウェルビーイングにつながるヒントがあったので、そのことについても触れたいと思います。

石川さんと対談をさせていただくのはこれが2回目です。前回は東京都立川市の大型商業施設「GREEN SPRINGS」ができるタイミングにお招きいただいて、ウェルビーイングをテーマにお話をしました。それ以来なので6年ぶりでしょうか。尊敬する石川さんと再びご一緒できるのはうれしく、心も軽く武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパスに向かいました。

石川さんは川釣りに関心を持たれていて、最近は特に岐阜県郡上市に足を運ばれているらしく、テンカラ釣りのことなどで盛り上がりながら、和やかな感じで対談が始まりました。テーマは「”移動”は人を幸せにするのか?」。僕は常に、人は適度な形で緩急のついた移動が折り混ぜられている暮らしのほうが確実に幸せになるだろうと話しています。

対談のなかで、自分が東京と神戸を行き来していることであったり、移動した先の日本各地の皆さんと一緒にプロジェクトをご一緒することで何かを感じ取ったり、移動そのものに関しても、どういうふうに心や体に左右するのかという話がたくさん出てきました。

石川さんが教えてくれたことで最高におもしろかったのは、睡眠の研究をするときに立てる問いとして、「人はなぜ寝るのか?」という問いがありますが、それは逆で、最近は「人はなぜ起きるのか?」のほうが問いとして科学的に適切ではないかという議論が出てきたということです。そして、その問いの答えは、「移動するため」だと。寝るという大事な行為のために、それを邪魔されない安全な場所へ行くために移動するのだと。それは人間の本能でもあると。

この話を聞いたとき、僕は目から鱗が落ちる思いでした。人は、寝るために起きている。そして、安全に寝るために、移動する。考えてみれば、当たり前のことなんですけど、そういうふうに考えたことがなかった。石川さんは、物事の本質を、全く違う角度から見せてくれる方なんです。

さすが石川さん、いろんなことを知ってらっしゃるなと思ったんですけど、さらに石川さんは、ウェルビーイングの重要な概念に「健全な多重人格」というものがあり、それは移動によってつくられると話しました。移動すると、他者との関係性が生まれます。濃い関係もあれば、薄い関係もある。関係性のなかで、自分も何者かである自分と、何者でもない自分というように、自分にグラデーションができる。それが大事だと。ここにいる自分と、移動した先にいる自分は違う自分。いわば、多重人格。「健全な多重人格」を生むのが移動だと。それはウェルビーイングでもあるんだと。

「健全な多重人格」。なんて面白い言葉でしょう。多重人格というと、通常はネガティブな意味で使われますよね。でも、石川さんは、それを「健全な」と形容する。場所によって、違う自分になる。それは、悪いことじゃない。むしろ、健全なことなんだと。

その通りだなと思ったのは、僕が東京で求められるスタンスはソトコトの編集長の指出さんとか、サステナビリティの第一人者の指出さんとか、そういう肩書きになるんです。だけど、神戸にいるときは指出くんのパパとか、カラオケで沢田研二ばっかり歌ってる指出さんとかになります。僕にとってこれは星新一のSFの世界だというふうに表現したんですけど、石川さんの言う「健全な多重人格」というのはまさにそのことを指しているんじゃないかと思いました。

東京の指出一正と、神戸の指出一正は、違う人間なんです。東京では、編集長として、専門家として振る舞う。でも、神戸では、一人の父親として、一人の住民として振る舞う。その両方が、僕なんです。そして、その両方があるからこそ、僕は幸せでいられるんです。

なので、自分というものを一つに絞りきらないで、「もう一つの自分」を持つこともウェルビーイング度を高めるものだと、話していて気づかされました。

神戸で4年かけてたどり着いた「いる・なる・する」

今年、僕は兵庫県庁からご依頼いただいて、兵庫県の多自然地域づくりプロジェクトなどの監修、つまり「まとめ役」や、「ひょうご関係人口案内所」というプロジェクトの全体講師を担当させてもらっています。前述したように神戸市からは、阪急神戸三宮駅の近くにサンキタ広場という広場があるんですけど、そこにおっぱいのような大きなお椀型のオブジェがあるので「パイ山」と呼ばれ、待ち合わせ場所として親しまれてきたみたいですが、そのサンキタ広場が神戸出身の建築家の津川恵理さんによってリニューアルされ、よりいっそうみんなに愛される広場になっています。その広場の利活用を考える委員に任命いただきました。

たとえば、障害のあるみんながワークショップを開催したり、関数をテーマにした展示を行ったり、地元のアイスホッケーのチームと一緒にアトラクションを行ってみたり、神戸市民に限らず、さまざまな人たちが使えるようにするための審査会のメンバーになっています。

東京との二拠点生活で神戸に暮らし始めてから4年が過ぎました。4年前、いろんなところで「指出家、神戸で暮らし始めます」と発信したので、もしかしたら兵庫県や神戸市の皆さんとお仕事をする機会も増えていくかもしれないなと思っていたのですが、そんなにすぐに増えるわけでもありませんでした。3年目くらいになってから、「一緒に何かやりましょう」みたいにお声をかけてくださる行政の方や、プロジェクトメンバーの皆さんが現れ出したのです。

一足飛びではないこの時間軸の変化。これはおそらく、何かしらのプロセスを経て現在、いろいろな仕事のご依頼をいただいてるのだと思うようになってきました。そのプロセスを、対談のときに石川さんが明確に言語化したのです。それは、「いる・なる・する」という考え方です。

どういうことかというと、他者との関係性をつくるとき、子どもの頃はお互いがただ「いる」ことを認め合うところから関係性が始まって、だんだん仲良く「なる」、そして、一緒に部活をするとか、旅行に出かけるとか、「する」関係になっていく、と。「いる・なる・する」のプロセスを経て関係性をつくった相手だと、大人になって一緒にすることがなくてもただ単に一緒にいられる。

これは、本当にその通りだと思いました。子どもの頃の友達って、何かをするために会うわけじゃないですよね。ただ一緒にいたいから会う。それが、友達なんです。

それが、大人になると、「あなたは何をされていますか?」と質問するように、いきなり「する」から関係性を始めようとするのです。そうすると、たとえば一緒に仕事を「する」が終わってしまうと、関係はそこで途切れてしまいます。「いる・なる」のプロセスを経ていないから、会話が続かなかったり、よそよそしく不安になったりしてしまいます。

だから、僕が神戸に4年間「いる」をしたことで、神戸の人たちに認識され、知り合いに「なる」ことができ、4年経った今、ようやく一緒に何かを「する」関係にたどり着くことができたのです。関係人口として地域に入っていく場合もそうですが、いきなり行って何かを「する」のではなく、まずそこに「いる」ことから始め、その後、コミュニティのなかで何かに「なる」という関係をつくり、そこからようやく仕事として何かを「する」ところにステップを踏んでいくことのほうが実は素直なんだなということに気づきました。

「いる・なる・する」。この3つのステップを、焦らずに踏んでいく。それが、関係人口としての正しいあり方だと思います。いきなり「する」から始めると、関係は長続きしません。まず「いる」こと。そこにいることを認めてもらうこと。それが、すべての始まりなのです。

この「いる・なる・する」という考え方は、関係人口だけでなく、人生のあらゆる場面で応用できると思います。新しい職場、新しいコミュニティ、新しい趣味の世界。どこに行っても、まずは「いる」ことから始める。そして、ゆっくりと「なる」、そして「する」へと進んでいく。そういう丁寧な関係の築き方が、今の時代には必要なのかもしれません。

7.二拠点思考

最後、7つ目のキーワードは、「二拠点思考―もうひとりの自分に出会う」です。「二拠点思考」については、「オン・ザ・ロード 二拠点思考」を通して述べさせていただきましたが、改めて言うなら、「関係人口の裾野を広げる考え方」でしょうか。A市とB町に住んでいる人は二拠点生活者だというだけでなく、住んでいなくても自分が拠点と思っている地域を頭のなかにプロットしているだけでも二拠点思考だよということを伝えたいですね。

ここからは余談です。僕は世田谷区民であり、神戸との二拠点生活を行っています。一方で、息子は神戸市民です。東京都在住の僕は、都民として都の高校教育無償化制度などのサービスを受けることができます。そして扶養者である息子は、僕が受け取る都の行政サービスで神戸で通う高校の教育費などのサポートが得られるのです。あまり知られていないかもしれませんが、とても助かっています。ほかの道府県がどうなのかは調べる必要があるでしょう。二拠点生活はそれぞれの自治体の制度を上手に使っていくと、お得な方法もあります。2か所で暮らすと生活費が倍になると思っている方も多いと思いますが、両方にまたがる制度を使うのも意外と有効かもしれません。