士別市での焼き鳥との遭遇

僕は2022年から、「地域総合整備財団(ふるさと財団)」の地域再生マネージャー事業推進アドバイザーを務めているのですが、その任務として北海道士別市を訪問しました。北海道には「しべつ」と読む地名が2か所あって、「標津サーモン科学館」のある標津町が1か所。プライベートで行ったことがあるのですが、遡上するサケをガラス越しに観察することができ、サケやマスが好きな人には聖地のようなところです。もう1か所が、旭川空港から北に1時間半ぐらい行ったところにある士別市です。

同じ北海道で、札幌市を拠点にしている「とける」という会社があります。柴田涼平さんというカッコいい男性が代表を務めておられて、まちづくりや地域づくりのプロジェクトをデザインしたり、プレイヤーの伴走支援を行ったりしているほか、ゲストハウスの運営もしている会社です。その「とける」の柴田さんが「ふるさと財団」の地域再生マネージャーとして士別市の皆さんと一緒に「Mazaru(まざる)」というプロジェクトを行っているのです。「とける」とか、「まざる」とか、柴田さんらしい言葉の使い方だなと思うんですが、地域の皆さん同士が混ざったり、外から来る関係人口の皆さんもそこに入って混ざっていったり。士別市もほかの地域と同様、人口が減っているということもありますが、若い人たちが移住してくるのか、関係人口でもいいと思うんですけど、そういった人たちが現れるのと同時に地域のなかの人たちが士別をこれからどう盛り上げていくかということを柴田さんがマネージャーとして伴走していく形で進めているのです。そのプロジェクト全体をどう評価するのか、地域に対していい影響を及ぼしているのかなどを判断するというのがアドバイザーとしての僕の責務で、そのための1泊2日の視察でした。財団の方々からお声がかかって伺いました。

士別は元々、屯田兵の村でした。屯田兵とは、明治時代に北海道の開拓を担った兵士のことで、士別には屯田兵の部隊と家族が移住し、開拓事業が行われたようです。稚内方面に向かうには拠点となる地域でもあり、まちの佇まいもとても素敵な、北海道らしい風景だなという印象でした。

最近亡くなられた女優で冒険家の和泉雅子さんが「まちづくり応援大使」として過ごしたまちでもあります。東京にお住まいで、士別には別邸として綺麗なログハウスも建て、来てらっしゃったみたいです。奇しくも、僕は和泉さんが亡くなられた日にそこを訪れていて、たまたまだったんですけど和泉さんが好きな風景の一つだったかもしれない「羊と雲の丘」という観光牧場でスープカレーを食べながら、柴田さんをはじめ、まちづくりに取り組んでいる方々や士別市役所の方々と歓談をしました。

今回、士別で出会ったものが2つありました。1つは、焼き鳥です。訪問した日の夜は士別のまちとしてこれから何を目指していったらいいか、自分たちの魅力をどんなふうに発信していったらいいかと、「Mazaru」に参加している15名くらいの30代、40代の素敵な皆さんが勉強会を開かれていたのです。その皆さんと一緒にまちを移動しているなかで、「士別の人たちは、とにかく焼き鳥が大好き」ということを知りました。「そんなに焼き鳥が好きなんですか?」と尋ねたら、焼き鳥をメインにした飲食店も10数店舗あり、みんな30本、50本と注文して持ち帰り、家で食べることが多いという返答でした。

これを聞いて、僕は驚きました。30本、50本ですよ。家族で食べるにしても相当な量です。でも、士別の皆さんにとっては、それが当たり前の風景なんです。週末になると焼き鳥屋さんに行って、大量に焼き鳥を買って帰る。家族やご近所が集まって、みんなでワイワイ言いながら焼き鳥をつまむ。そういう日常があるんです。

たぶん、栃木県宇都宮市の餃子みたいなもので、焼き鳥が日常の食べ物になっているんでしょう。でも、士別のまちの魅力として大々的に打ち出しているのは、サフォークという良質の肉を誇る品種の羊の肉です。肉だけでなく、羊毛製品もつくって販売しているように、羊は何十年も前からふるさと創生の目玉として力を入れて取り組んできた産業なのです。僕も好きな世界観なのでいいなと思って見ています。

ただ、羊は羊としてある一方で、常民常食っていうのかな、その地域の皆さんが普段から食べている食べ物こそ地域外の人が興味を持つ時代になっていて、多くの人がラーメンやうどんや蕎麦が好きっていうことは、たぶんそういう自分たちの生活に近い食材をアピールしていったほうが地域に来る仲間も増えていくという話を、その勉強会のなかでさせてもらいました。

常民常食という言葉は、僕が勝手に使っている言葉なんですけど、その土地の常民、つまり普通に暮らしている人たちが、常食、日常的に食べているものという意味です。観光資源として打ち出されているものと、地元の人が本当に愛しているものって、実は違うことが多いんです。でも、地域外から来る人たちが求めているのは、まさにその「地元の人が普段食べているもの」なんですよね。

それだけ焼き鳥に興味を持たれるなら行きましょうかということになり、「串松」という焼き鳥屋さんに連れていってもらいました。完璧だと思いました。まず、焼き鳥の味付けが塩だけでタレがないんです。さらに、ネギマの肉の間に挟まれているのはネギのはずですが、そのお店は玉ねぎが挟まれているのです。ネギよりも甘みが強くて、もう無限に食べられるようなおいしさでした。

この玉ねぎの焼き鳥というのが、士別スタイルなんだそうです。なぜ玉ねぎなのか。士別は玉ねぎの産地でもあるからです。地元で採れた玉ねぎを串に刺して焼く。シンプルだけど、これがまた絶品なんです。焼かれた玉ねぎの甘みと、塩で味付けされた鶏肉の旨みが口の中で混ざり合って、本当に幸せな味わいでした。

大きなお皿に焼き鳥が何十本も積み上げられて出てきて、みんなでワッと手を伸ばして食べる、ひたすらかぶりつくみたいな食卓の様子が素敵な時間に思えて、幸せなまちというのはこういうことをいうのではないかって思えるほど楽しい思い出になりました。

さっき宇都宮の餃子の話をしました。餃子の消費量は宇都宮と浜松が競っているのですが、僕が二拠点生活をしている神戸市も餃子がソウルフードです。で、神戸は餃子に味噌だれをつけて食べるんです。神戸でまちづくりをされている井上小矢香さんという素敵な女性にご案内いただいて、三宮の「さんちか」にある神戸餃子のお店で味噌だれの餃子を食べてえらく感動したんですが、そんなふうに普通にまちのみんなが好きなものとして士別の焼き鳥も成り立っているのを体験して、ぜひ士別では焼き鳥文化を発信されるといいと思いました。焼き鳥、これから伸びていきそうです。

士別の皆さんに聞いたら、たれの焼き鳥よりは、みんな基本は塩で食べるらしいんですけど、もっと味が違うお店もあるそうで、僕が行ったのは十字架でレベライズするときの真ん中に位置する感じのお店。つまり、最もスタンダードなお店です。たぶん士別の焼き鳥屋さんをめぐるにはここから始めるといいっていうお店に行ったので、これはまた士別に焼き鳥を食べに来ないとなと思った次第です。

さらに感激したのは、焼き鳥と言いながらエビの串焼きもあるんですよ。これが凄くて、エビの塩焼きとかは普通、丸まって焼かれたエビがお皿にのって出てきますが、このお店のエビは串に刺されて、丁寧に真っ直ぐに伸ばして刺された状態で出てくるのです。そんなエビや焼き鳥が、冷え冷えに冷えたサッポロビールのジョッキと一緒に「どーん!」とテーブルに置かれるその音も含めて、まさにエンターテインメントだと感じました。

このエビの串焼きも、士別ならではの工夫なんです。北海道は海産物が豊富ですから、焼き鳥屋さんでもエビを扱っている。でも、ただ焼くんじゃなくて、真っ直ぐに伸ばして串に刺すという、ひと手間をかけているんです。見た目も美しいし、食べやすい。こういう細かい気配りが、士別の焼き鳥文化の奥深さを物語っているように思いました。

まちが伝えたいものと、まちのみんなが好きなものがあって、外からやってくる人たちの求めているものは必ずしもまちが伝えたいものと一致しないんです。実はまちのみんなが普段、当たり前のように接していて、でもそれがなくなるととても寂しいみたいなもののほうが人は惹きつけられるのかもしれません。なので、焼き鳥のまちとしての士別を押し出すのも一案だと僕は思っています。もちろん、羊はこれまで通り押し出していいとは思います。浜松市に行ったら鰻を食べるみたいな名物として。ただ、羊は焼き鳥の値段の何倍もするので、2つを食べ分けたらいいでしょうね。

士別に行ったら、まず気軽に焼き鳥を食べる。そして、ちょっと奮発してサフォーク羊を味わう。そんな二段構えの楽しみ方ができるまちって、とても魅力的だと思います。日常と非日常、両方を味わえるまち。それが士別なんだと、僕は感じました。

「森の遊人」での運命のリール

もう一つ、士別で出会ったものがあります。それはリールです。市内にあるゲストハウス&カフェバー「エストアール」のオーナーの方が「Mazaru」のメンバーで、まちづくりに取り組んでおられるのですが、そのゲストハウスの斜め前になんとなく気になるお店がありました。「あのお店は何ですか?」と尋ねたら、今はアウトドアショップとして釣具も販売されているお店だということ。元々役場の職員だった方が始められたようで、これは行かない理由がないと思い、行きました。視察の時間のなかで帰るまでに少し時間が空いて、寄れる時間が取れそうだったので立ち寄り、店主さんにご挨拶をしました。このお店は、以前は「ミュージックショップSAKAI」という音楽関係のお店だったようですが、今はアウトドアスポーツ用品店「森の遊人」として営業しているとのことでした。

お店に入って目についたのは、開高健さんの本がいっぱい並んだ書棚でした。僕をアウトドアの世界に導いてくれたのは、中学校時代に出会った開高健さんの「フィッシュ・オン」(新潮社)だと自覚していますが、ほかにも「オーパ!」(集英社)や大判のビジュアルブックがたくさん揃っていました。

開高健さんとの出会いは、僕の人生を変えたといっても過言ではありません。中学生の頃、図書館で偶然手に取った「フィッシュ・オン」。そこには、世界中の川や海で魚を追いかける開高さんの姿が描かれていました。アマゾンの巨大魚、アラスカの鮭、アイスランドの鱒。開高さんの文章は、ただ釣りの技術を語るのではなく、その土地の風景や、そこに暮らす人々の生活、文化を丁寧に描き出していたんです。

店主さんに、「凄いですね。お好きなんですか?」と尋ねたら、「もちろん好きなんですけど、私とは別の開高さんが好きだった人が持ってきてくれて、展示しているんです」とおっしゃいました。僕の中学時代の気持ちがぶり返してくるようないい出会いだったので、お店に置かれた釣具を眺めていたら、どうも新しい釣具よりも中古の釣具をたくさん販売していることがわかりました。

僕は古い釣具を安く手に入れるということよりも、昔のものがそうやって出てきていることに対して喜びを覚えるタイプなので、いい出会いがないかなと棚を眺めていたら、1970年代や80年代のフランスやアメリカ製の釣具があり、「これはもしかして」と思った瞬間、シルバーに輝くリールが僕の目に飛び込んできたのです。

近づいて、思わず手に取ったリールがなんと、スウェーデンのアブ社の「アンバサダー5500C」というリールでした。特に1974年につくられた「ビッグAモデル」と言われているもので、たとえるならリーバイスのヴィンテージモデルみたいなもの。それが新品のような輝きを放ちながら当時の値段よりもはるかに安く販売されていたのです。

アンバサダー5500Cというリールは、釣り人にとっては伝説的な存在なんです。1974年製のビッグAモデルは、人気が高い。なぜなら、この年のモデルは機構が完成されていて、非常に使いやすく、しかも耐久性が高いからです。50年近く前のリールなのに、メンテナンス次第では今でも現役で使えるんです。

僕は元々釣り雑誌の編集者で、リールをいっぱい持ってコレクションしている人間なので、仲間に「もういらないでしょ、指出さん。リールなんか」って呆れられるのを承知で買いました。これは出会いですから。「ふるさと財団」の方々は、指出さんは一体何を買っているんだと目を丸くしていましたが、僕は「呼ばれた」って思ったんです。このリールは僕が来るのをきっと待っていたに違いないと勝手にストーリーをつくって、買いたい気持ちを自分で後押ししました。

開高さんはベトナム戦争の最中、朝日新聞の記者としてベトナムを訪れていたときに、人が生きるというのはどういうことだろう、人はなぜ戦争をするのだろうとすごく考えて、心が疲れたタイミングに釣りを始めたのです。釣りを通して世界中の人たちの、彼らの土地のでのささやかな営みを知る。アイスランドの少女のことや、アラスカの青年のこと、ドイツの紳士のことなどが「フィッシュ・オン」には書かれていました。世界のローカルの人々の暮らし方や生き方には違いがあるということを僕に教えてくれたのが「フィッシュ・オン」であり、開高さんが愛用していたアンバサダーというリールなのです。

開高さんは、釣りを通して、世界中の地域を訪れました。そして、そこで暮らす人々と触れ合い、彼らの生活や文化を深く理解しようとしました。釣りは、開高さんにとって、世界を知るための手段だったんです。そして、その旅の相棒が、アンバサダーというリールだった。

改めて、僕の暮らしや仕事に円環するような気がしたので、「持って帰ろう」と買うことを決心しました。関係人口という考え方も、地域を訪れて、そこに暮らす人々と触れ合い、その土地の魅力を知るということです。開高さんが釣りを通して世界を知ったように、僕も地域を訪れることで、日本の多様性や豊かさを知ることができる。そう考えると、このアンバサダー5500Cは、僕の今の仕事とも深く結びついているように思えたんです。

東京に戻ったら、早速、神田のスペシャルな釣具店に持ち込み、メンテナンスをしてもらいました。元々綺麗ではあったんですけど、さらにブラッシュアップされて快適に作動するようになりました。いつか、北の原野の大きな魚を釣るために今は大事に保管しています。

このリールを手にして、また士別に行こうと思いました。次は焼き鳥を食べるだけではなくて、士別を流れる天塩川で釣りもしてみたい。このアンバサダー5500Cを持って、士別の自然のなかで糸を垂れる。そんな時間を想像するだけで、ワクワクしてきます。

庄内町で亀の尾の本物を見る

僕の今年の目標は2つあり、1つは「日本関係人口協会」の流れをつくり、尊敬する皆さんにセミナーにご登場いただくことでした。もう1つの目標は、亀の尾の本物を見に行くことでした。最近、いろんな方から「指出さんは肌艶がいい」と言われます。その理由を、亀の尾を見学したときに杜氏さんが教えてくれたのです。その話をします。

ひょんなことから、地域づくりの第一人者である高知県の「四万十ドラマ」代表の畦地履正さんからメールをいただきました。畦地さんは30年前から高知・四万十川流域の山の資源に目をつけ、ヒノキの間伐材や端材をコースターのように小さく薄く切り、お風呂に浮かべるととてもいい香りがするという商品を、ローカルデザインの神様のような存在である梅原真さんと一緒にデザインして売り出し、大ヒットさせた方です。

畦地さんの仕事は、僕にとって地域づくりの教科書のようなものでした。地域にあるものを、そのまま商品にするのではなく、新しい価値を見出して、デザインの力で魅力的なものに変えていく。「しまんと新聞バッグ」という新聞紙でつくったエコバッグや「しまんと地栗」、「しまんと紅茶RED」も人気商品です。地域にあった宝物をローカルベンチャーという視点も含めて世に出していった手法は、全国の地域づくりに大きな影響を与えました。

そんな僕の大好きな先輩である畦地さんから、「庄内町に来ない?」というメールをいただいたのです。庄内町は山形県の庄内空港から近いまちです。まちの中心ともいえるのが余目という地域で、アマルフィと語感が似ているし、おいしいラーメン屋さんがいっぱいあるので行ってみたいなと思っていたのと同時に、僕の読書歴のなかでもいつかは絶対に訪れたい場所だったんです。

「オン・ザ・ロード 二拠点思考」のなかで紹介させてもらった漫画「夏子の酒」(講談社)でもとても大事な存在として描かれ、亀の尾ではなく龍錦として登場しています。庄内町は亀の尾というお米と酒米の発祥地で、谷沢地区の中村という集落にある熊谷神社には発祥の地の記念碑も建てられています。

「夏子の酒」は、僕が20代の頃に夢中になって読んだ漫画です。東京の広告代理店に勤めていた主人公の夏子が、兄の突然の死をきっかけに故郷の新潟に戻り、龍錦という幻の酒米で日本酒を造ろうと奮闘する物語。この漫画を読んで、僕は地域づくりや、地域に眠る宝物を掘り起こすことの大切さを学びました。そして、いつか亀の尾の本物を見てみたいと思っていたんです。

畦地さんに誘われた僕は二つ返事で「行きます!」と喜び勇んで返信したのですが、このときは僕だけじゃなくて、百貨店の食品バイヤーさんも一緒でした。バイヤーさんがいるのでいろんな食品を食べたりもしたのですが、僕のお目当ては亀の尾の本物を見ること。

亀の尾が生まれた熊谷神社を訪ねると権禰宜、会社でいうと課長職の方が案内してくださいました。かつて本殿の前に棚田があり、そこから悪天候でも倒れない稲が3本、見つかったのは明治26年で、見つけたのは阿部亀治という農家です。大変な努力の末に亀の尾を病気や害虫に強い米に改良していきました。

阿部亀治さんは、明治時代の農家です。冷害に強く、倒れにくい稲を作ろうと、何年もかけて品種改良を続けました。そして、ついに生まれたのが亀の尾。この亀の尾が、今、僕たちが食べているコシヒカリやササニシキ、秋田こまちといったほとんどのお米のルーツになっているのをご存じでしょうか。

つまり、亀の尾は、日本のお米の原点なんです。僕たちが毎日食べているご飯は、阿部亀治さんの努力の結晶なんです。そう思うと、一粒一粒のお米が、とても尊いものに思えてきます。

その亀の尾が今も小さな田に植えられ、育っていました。訪れたのは6月頃だったのでまだ成長の途中でしたが、権禰宜さんが去年収穫された亀の尾を持ってきてくれて見せてもらいました。びっくりするくらい背が高かった。1メートルくらいあったかな。「夏子の酒」を読んでいた僕にとって亀の尾は憧れの存在だったので、そのお米に出会えたのは大きな喜びでした。

亀の尾は、現代のお米に比べると背が高いんです。背が高いということは、台風などの強風で倒れやすいということでもあります。だから、現代の稲作では、背の低い品種が主流になっている。でも、亀の尾は違う。背が高くても、茎が太くてしっかりしているから、倒れにくい。阿部亀治さんの品種改良の成果が、この背の高さと茎の太さに表れているんです。

手に取って、じっくりと眺めました。一粒一粒が、とても大きくて、しっかりしている。現代のお米よりも、ずっと存在感がある。これが、日本のお米のルーツなんだと思うと、感慨深いものがありました。

おみくじは何回引いてもいい

本物の亀の尾を見て満足した僕は本殿でおみくじを引きました。末吉でした。「末吉か」という感じだったのですが、一緒にツアーで巡っていたバイヤーの方が「おみくじは何回引けばいいんですか?」と質問したのです。すると権禰宜さんがとんでもない答えをしたのです。

「おみくじは何回引いてもいいんです。おみくじを引くというのは、自分が幸せな位置に行くための行動ですから、あんまり良くないと思うものを引いたらもう1回引いてください」とおっしゃったのです。

そうやって自分が納得するまで、要は大吉が出るまで何回引いてもいいということを聞いて、「そうなのか!これまでの僕のおみくじの引き方は何だったんだ」と、まさに目から鱗が落ちる思いでした。これも、スーパーウェルビーイングですね。

スーパーウェルビーイングというのは、僕が今回の本のテーマとして掲げている言葉なんですが、この権禰宜さんの言葉は、まさにスーパーウェルビーイングの本質を表していると思いました。

おみくじというのは、神様からのメッセージです。でも、そのメッセージは、一度きりではないんです。納得いくまで、何度でも引いていい。自分が幸せだと感じられるまで、何度でもチャレンジしていい。そういう考え方が、スーパーウェルビーイングなんです。

僕たちは、人生のなかで、いろんな選択を迫られます。進学、就職、結婚、転職。そのたびに、「これでいいのかな」と不安になったりします。一度決めたことは変えられないと思い込んでいることが多い。

でも、そんなことはないんです。納得いかなければ、もう一度やり直せばいい。何度でもチャレンジすればいい。そうやって、自分が幸せだと感じられる場所を探していけばいい。権禰宜さんの言葉は、そういうメッセージだったんだと思います。

おみくじは、たかだか100円か200円です。でも、その100円か200円で、自分が幸せになれるなら、何度でも引けばいい。そういうふうに考えると、人生ももっと気楽に考えられるような気がしました。

僕は、その後、もう一度おみくじを引きました。今度は吉でした。末吉よりはいいかな、と思いましたが、もう一度引いてみることにしました。三度目は、大吉でした。権禰宜さんが、にっこり笑って、「よかったですね」と言ってくれました。僕も、なんだかとてもうれしくなりました。

鯉川酒造で出会った「日本酒の肌」

その後、地元の鯉川酒造を訪れました。古くからある酒蔵です。「夏子の酒」では、亀の尾を酒米として復活させたのは新潟の造り酒屋さんがモデルになっていますが、時を同じくして鯉川酒造さんも復活させています。亀の尾発祥の地の酒蔵で、亀の尾を酒米としてしっかりリジェネレーションしたのは鯉川酒造さんなのです。

見学させてもらったら、俳優の佐々木蔵之介さんに似たイケメンの杜氏さんが案内してくれました。佐々木さんも造り酒屋の出身ですよね。杜氏さんは品評会のためにつくったまだ名前がついていない純米大吟醸の、ラベルが貼られていない瓶を出してきてくれて、冷えているお酒を飲ませてもらいました。

口に含んだ瞬間に広がる華やかさみたいな、僕は日本酒をテイスティングのときに使われる詩的な表現みたいには語れないんですけど、辛いなとか、すっきりしてるなとか、飲みやすいなとか、鼻腔に届く華やかな広がり方、これが亀の尾かと鯉川のまだ商品になってないお酒を楽しませていただきました。

亀の尾で造った日本酒は、とても繊細な味わいでした。華やかで、でもしつこくない。すっと喉を通っていく。でも、後味には、しっかりとした旨みが残る。「開く」という感覚でしょうか。これが、亀の尾の魅力なんだと思いました。

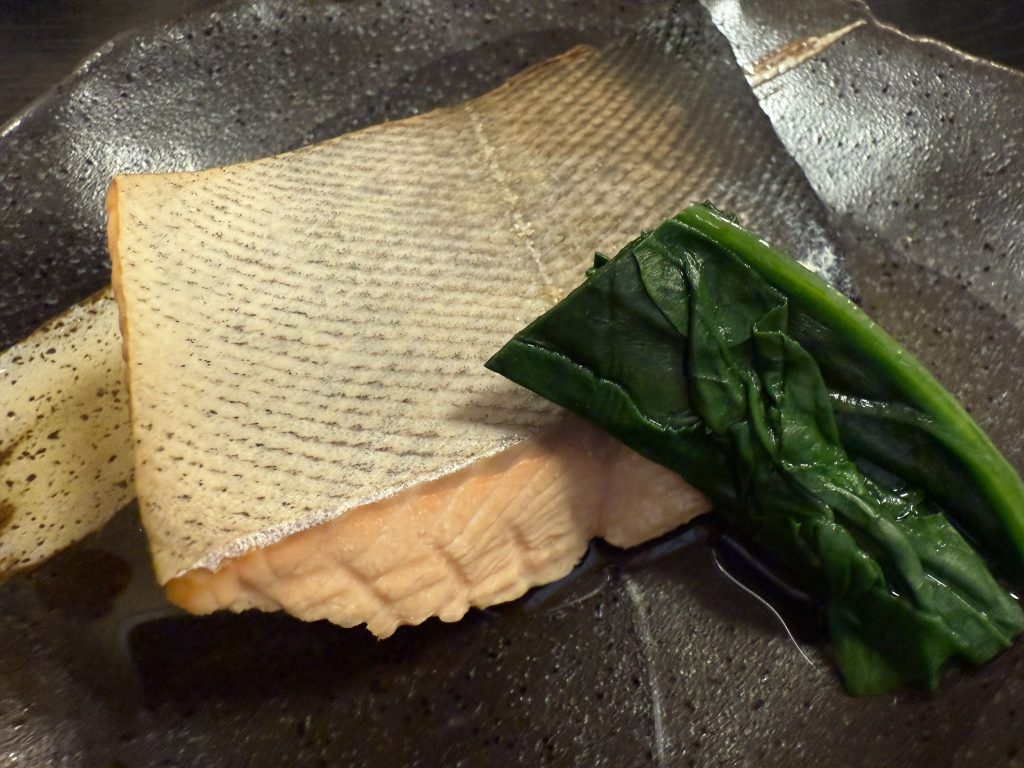

その後は懇親会で、庄内町のお寿司屋さんの暖簾をくぐって地元の生産者の方々、町長や町の職員さんたち20名くらいで、おいしい庄内町のご飯を食べる会になりました。杜氏さんも参加してくれて、今一番おいしい亀の尾でつくられた鯉川の日本酒をわざわざ持ってきてくださいました。

杜氏さんは僕の席の前に座ってくれたので、差しつ差されつしながらひたすら亀の尾のお酒を飲みました。庄内地方の海の幸、山の幸を使ったお寿司や料理が次々と運ばれてきて、それに合わせて、杜氏さんが持ってきてくれた日本酒を飲む。至福の時間でした。

料理は、庄内の海で獲れた新鮮なネタばかり。特に、サクラマスの焼きものが絶品でした。脂がのっていて、口の中でとろけるような味わい。それに、亀の尾の日本酒が合うんです。華やかな香りが、サクラマスの脂の甘みを引き立てる。

そんなとき杜氏さんが、「指出さんは日本酒を飲んでいる肌だってすぐわかりました」って言ってくれたんです。「そういうのってわかるんですか?」と聞いたら、「わかりますよ。日本酒を飲んでいる人の肌は透明感があるので」と。杜氏さんの日本酒の肌っていう表現に説得力を感じたので、これからも日本酒で肌を維持していこうと誓いました。

「日本酒の肌」。なんて素敵な表現でしょうか。日本酒を飲んでいると、肌に透明感が出るんだそうです。それは、日本酒に含まれるアミノ酸やビタミンが、肌にいい効果をもたらすからだとか。科学的な根拠はよくわかりませんが、杜氏さんがそう言うのだから、きっとそうなんでしょう。

実際、僕はもう20年間以上、福島県の喜多方市にある大和川酒造店の化粧水しか使っていないんです。お酒をベースにしてつくられています。それから灘の菊正宗の、これはAmazonでも買えるもの。こちらは大容量でリーズナブルなので、旅行に行くときに小分けにして持っていったりします。この2つはおすすめです。僕はスキンケアとか全然やっていないので恥ずかしい限りなんですけど、そういうふうに日本酒由来の化粧水を使っていることも肌にいい効果があるのかもしれません。

杜氏さんとは、日本酒の話だけでなく、地域のこと、まちづくりのこと、いろいろな話をしました。鯉川酒造では、亀の尾を復活させることで、ひいては庄内町の魅力を全国に発信したいと考えていました。亀の尾は、庄内町の宝物です。その宝物を守り、育てていくことが、自分たちの使命でもあると杜氏さんは語っていました。

その言葉を聞いて、僕は、地域づくりの本質を見たような気がしました。地域づくりというのは、何か新しいものを外から持ってくることではない。地域にあるものを、大切に守り、育てていくこと。そして、その価値を、多くの人に伝えていくこと。それが、地域づくりなんだと、杜氏さんの姿から学びました。

懇親会は、深夜まで続きました。庄内町の皆さんの温かいおもてなしと、おいしい料理と日本酒に囲まれて、本当に幸せな時間でした。亀の尾の本物を見るという目標を達成できただけでなく、庄内町という素晴らしいまちと、そこに暮らす素敵な人々に出会えたことが、何よりの収穫でした。

川島町での出会いと「mibunkaみぶんか」

埼玉県川島町に地域おこし協力隊として着任している片桐聡美さんという女性がおられます。その方が僕がメイン講師を務める「ふくしま未来創造アカデミー」という講座を受けてくださって、「クラシノガッコウ月とみかん」という福島県広野町にあるゲストハウスで椅子をつくるワークショップに参加したときに、彼女は川島町の地域おこし協力隊で、山形と二拠点生活をしているということを話してくださいました。

東北芸術工科大学出身で、人柄も素敵で印象に残っていたんですが、「オン・ザ・ロード 二拠点思考」の出版記念パーティーを神戸で開催したときに、出版日の前日に行ったその前夜祭にはるばる来てくださったんです。そこで二拠点生活の話をしてほしいと彼女から依頼を受けたので、川島町に行ってきました。

片桐さんは、とても行動力のある方です。福島でワークショップに参加したときも、積極的に質問をしてくれたり、自分の考えを話してくれたりしました。そして、神戸での前夜祭にも、わざわざ埼玉から駆けつけてくれた。そういう、人との出会いを大切にする姿勢が、とても素晴らしいと思いました。

川島って、「川の島」と書くようにほぼ四方を入間川や荒川といった川に囲まれているんです。川越市に隣接した田園都市という感じで田んぼが広がる平地なんですけど、穏やかさが伝わってくるし、田んぼと生き物が近い感じがして、僕の好きな淡水魚がいっぱいいそうでした。そんなのどかな風景のなかで、まちを盛り上げようとしている方々や若い職員の方との勉強会に参加させてもらいました。

川島町は、都心から1時間ほどの距離にありながら、豊かな自然が残っている場所です。田んぼが広がり、川が流れ、昔ながらの日本の風景がそこにはありました。でも、ただ田舎というわけではない。若い人たちが、この地域を盛り上げようと、いろんな活動をしている。そういうエネルギーを感じる場所でした。

川越駅から送迎していただいたんですけど、帰りは片桐さんと映像の仕事をされているパートナーの2人が川越駅まで送ってくれることになったんですが、急に片桐さんが「指出さん、ちょっと案内したい場所があるんですが、いいですか?」と言うので、「もちろん、いいですよ。どこですか?」と尋ねたら、「川越の友人が開いている本屋さんです」って言われて、その本屋さんに立ち寄ってもらったんです。

その場所は、川越の小江戸と呼ばれるエリアから少し離れたところにある商店街で、角栄商店街という名前でした。角栄商店街。面白い名前ですよね。田中角栄元首相と関係があるのかと思いましたが、実は違って、この商店街の形が「角」を描いているから、角栄商店街というらしいです。でも、田中角栄さんも、実際に訪れたことがあるとか。そういうエピソードが、商店街の魅力を高めていますよね。

その角栄商店街ですが、昔の日本人の平均身長に合わせたようなアーケードの佇まいなんです。それがノスタルジー満点で、しかも地元のお店がしっかりと営業されていて、地域の人たちが買い物をしたり、歩いたりしている姿が見られ、新しいお店も生まれ始めているような商店街でした。

アーケードが低いんです。今の日本人の平均身長だと、ちょっと窮屈に感じるくらい。でも、それがいい。昭和の雰囲気が、そのまま残っている。シャッター街になっていない。地元のお店が、ちゃんと営業している。八百屋さん、魚屋さん、お肉屋さん。昔ながらのお店が並んでいて、地域の人たちが普通に買い物をしている。そういう風景が、とても新鮮に感じました。

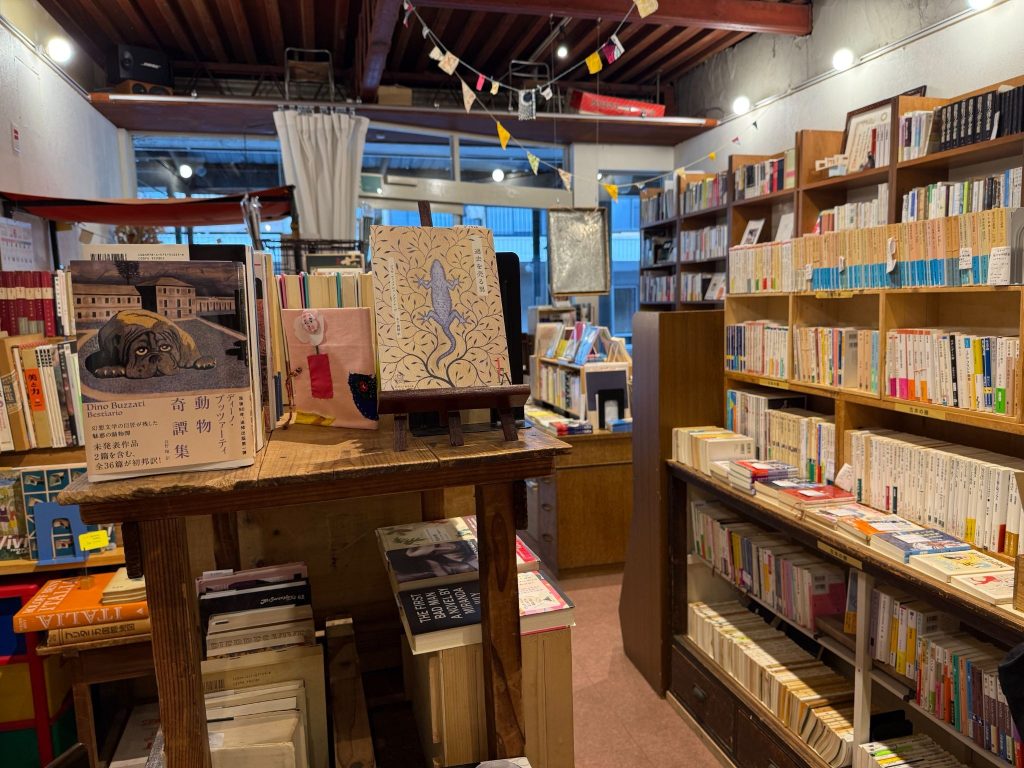

その商店街にあったのが「mibunkaみぶんか」という小さな複合施設で、そのなかに「つまずく本屋ホォル」という本屋さんが入っていました。「mibunkaみぶんか」のリノベーションを手がけ、運営を行っているのは建築士で合同会社オンド代表の吉田尚平さんです。高校で建築、大学でライフデザイン、大学院では福祉社会デザインを学ばれたという吉田さん。フランスのポンピドゥーセンターのことなどに触れるかっこいい姿を見て、たちまちファンになりました。

「mibunkaみぶんか」。「未分化」ではなく、「未文化」でもなく、「みぶんか」。ひらがなで書かれたこの名前には、どんな意味が込められているんだろうと考えました。文化になる前の、まだ形になっていない何か。あるいは、既存の文化の枠にとらわれない、自由な表現。そんな可能性にあふれる意味が込められているのかもしれません。

「mibunkaみぶんか」のドアを開けて入ろうとしたら、ご年配の方々が作業をされていました。男性、女性3、4名くらい。スタッフではないだろうなと思いつつ挨拶したら、「こんにちは」と返してくださって。そのまま店の奥に入っていったら、吉田さんが歓待してくださいました。

1階は「つまずく本屋ホォル」と屋台式のカフェ「38℃カフェ」、2階はコワーキングスペースになっているかっこいい場所でした。木材をうまく使ってモダンにしてるところがちょっとポンピドゥセンターっぽいのかなと思いました。

そして、「ご年配の皆さんは何をされているのですか?」と尋ねたら、「地域の方々が有償ボランティアとして住民の困り事を解決する「地域生活応援団」も入っていて、その皆さんがここで仕事をされているのです」とのこと。建築の言葉でブリコラージュ、混ざり具合が素晴らしいと思いました。

本屋さんと、カフェと、コワーキングスペースと、そして地域の困り事を解決するボランティアの拠点。いろんな要素が、一つの場所に混ざり合っている。それが、「mibunkaみぶんか」の魅力なんだと思いました。

すると、そこにいた若者が「指出さんじゃないですか」って声をかけてくれたのです。「僕の名前、よく知ってますね」と言ったら、「最初の本、『僕らは地方で幸せを見つける』を読みましたよ」みたいな感じで、ソトコトのことを好きな20代の方で、その方の知り合いも僕の関係人口の講座を受けてくれたことがわかりました。いきなりつながりを感じてうれしくなりました。

初めて訪れた場所で、いきなり声をかけられる。しかも、自分の本を読んでくれている人に出会える。こんな嬉しいことはありません。人との縁というのは、本当に不思議なものです。

ある場所が好きになるのって、そのときの縁のつながりのスピード感が要因になったりするじゃないですか。「あの人も知ってる。あの人も知ってる」と喜びと安心感が生まれて。僕は初めて「mibunkaみぶんか」を訪れたんですけど、片桐さんがきっと確信してくれたんでしょうね。指出さんはたぶん「mibunkaみぶんか」の雰囲気に馴染んでくれる、こういう場所が好きに違いないっていう予感というのか、芸工大を出たアーティストなので人がこの場所が好きかどうかみたいなことをセンサーのように察知して、案内してくれたんだなと思うとうれしくなりました。

そんな出会いのなか、「つまずく本屋ホォル」で安部公房の「飢餓同盟」と「人間そっくり」(新潮社)を買いました。「つまずく本屋」という名前も面白いですよね。本につまずく。本に出会って、人生が変わる。そういう意味が込められているのかもしれません。そこで買った安部公房の「飢餓同盟」と「人間そっくり」は、今、僕の本棚に並んでいます。

すきま時間に訪れる場所が運命の出会いになる

川越というと歴史的建造物が並ぶ観光スポットが知られていますが、角栄商店街はほとんど地元民のための商店街なので、一生懸命調べれば僕もたどり着けると思うんですけど、片桐さんが水先案内人みたいに紹介してくれたおかげですんなりとなかに入れたのはとてもうれしいことでした。

と同時に、こんなことも思いました。講師として呼ばれて、まずは一番のメインとしてある場所に行くじゃないですか。今回は川島町でしたが、たとえば公園でもいいし、取材先でもいいんですけど、ある場所に呼ばれて行くのが僕の主目的なので、当然それがメインターゲットなわけです。そこで何か話をするとか、相談に乗るとか、取り組みを見学するとか。そういう時間が滞在時間の8割、9割を占めるのは当然、自分のなかではうれしいことですが、それとまた別に、ちょっと空いた時間に案内されるところというのが、その後また長くお付き合いができそうな場所になることが多いのです。

これは、僕が何度も経験してきたことです。どこかの地域を訪れて、メインの仕事を終えて、帰る前のちょっとした時間。「時間ありますか?」と聞かれて、「ちょっとだけなら」と答えて、案内されたお店や場所が、その後、僕にとってとても大切な場所になる。そういうことが、何度もありました。

さまざまな場所で、さまざまな人と会う時間と同時に、気の置けない方がふとしたすきま時間に連れていってくれる場所が、運命的な出会いになることはよくあります。ほんのわずかに空いた時間で出会うところが、実はメインと等しく自分の人生のなかで大切な場所になったりするので、そういう時間があれば、地元の人に身を委ねることです。そんな場所ではまた新たな広がりが生まれるということを、「mibunkaみぶんか」を訪れて強く感じました。

メインの予定は、もちろん大切です。でも、隙間時間に訪れる場所こそが、実は運命の出会いになることが多い。それは、隙間時間だからこそ、案内してくれる人が、パーソナルな本当に好きな場所、本当に紹介したい場所に連れて行ってくれるからかもしれません。

予定されている行程だと、どうしても「観光地」とか「有名なお店」とか、そのまちがPRしたい場所が優先になりがちです。でも、隙間時間だと、もっと個人的で、もっと地元に根付いた場所に連れて行ってもらえる。そういう場所こそが、その地域の本当の魅力を知ることができる場所なのかもと思います。

皆さんも地域を訪れたとき、最後の10分に運命の出会いが待っているかもしれませんよ。帰りの電車やバスの時間まで、ちょっと時間がある。そんなとき、「どこか行きたい場所ありますか?」と聞かれたら、ぜひ地元の人にお任せして、案内してもらってください。そこで、素晴らしい出会いが待っているかもしれません。

福山市「iti SETOUCHI」で山崎亮さんとの対談

今年6月の最初の日曜、広島県福山市にお招きいただいて行ってきました。呼んでくださったのは、塩出喬史さんという大和屋製パン工場代表の方です。福山の駅の近くに、地元のみんなに愛されていた百貨店の1階だけをリノベーションした「iti SETOUCHI」という場所があります。上のフロアは閉館した状態ですが、1階だけは人が往来する仕組みになっていて、マルシェやコーヒースタンドに立ち寄ったり、高校生が自習できたり。塩出さんはそこでドーナツ屋さんを営んでいて、イベントの開催にも携わっています。

この「iti SETOUCHI」で、塩出さんをはじめ、福山のまちづくりに情熱を傾けていらっしゃる皆さんが集まり、山崎亮さんとの対談を行わせてもらいました。山崎さんは大好きな方なので、お話ができるのはうれしいかぎりでしたし、「iti SETOUCHI」はやはり大好きな馬場正尊さんが代表を務める「Open A」がつくった施設なのです。

山崎亮さんはコミュニティデザイナーとして、全国各地で地域づくりに取り組んでおられる方です。僕も、山崎さんの数々の本を読んで、地域づくりについて多くのことを学びました。この日の山崎さんとの対談は、僕にとってとても貴重な機会でした。

馬場さん、山崎さんといえば、福島県郡山市で僕が市民講座「こおりやま街の学校」の学校長を務めさせていただいていたときに、開成山公園の野外音楽堂に置いたこたつに3人で入って、懐かしのテレビ番組「欽ちゃんのドンとやってみよう」のような感じで、「まちのあれこれ談話室」という、来場された皆さんの質問に答えるトークイベントを行ったことが思い出されます。今回は馬場さんはいませんでしたが、「iti SETOUCHI」という馬場さんらしい素敵な空間で山崎さんと対談ができ、郡山の再来のようで楽しかったです。

あのときのトークイベントは、本当に楽しかったですね。冬の寒い日に、野外音楽堂にこたつを置いて、3人でこたつに入りながら、来場された皆さんの質問に答える。質問の内容も、まちづくりのこと、仕事のこと、人生のこと、本当にいろんな質問が飛び出して、それに3人で答えていく。即興のトークセッションでしたが、とても盛り上がりました。

それから、別の日には東京で尊敬する批評家の宇野常寛さんとも対談しました。宇野さんとは庭の話を中心に、「道」というキーワードについても話しました。僕の新刊が「オン・ザ・ロード 二拠点思考」ということから道の話にも寄せていただいて、「宇野さんはやさしいな」と感謝しきりでした。

宇野さんは、批評家として、アニメや漫画、インターネット文化など、幅広い分野で活躍されている方です。僕も、宇野さんの本を読んで、現代社会について考えることが多いです。 道は、人と人をつなぐものです。道があるからこそ、人は移動できる。道があるからこそ、人は出会える。道は、関係人口という考え方とも深く結びついています。道を通って、人は地域を訪れる。道を通って、人は地域の人々と出会う。宇野さんは、「道というのはこれからのキーワードになりますよ」と言ってくださり、それもまたうれしかったです。

庭と道の話をするなかで、宇野さんは漫画「頭文字D」の主人公の藤原拓海と同じ年齢だったことがわかったり、走り屋のチーム「赤城レッドサンズ」のことで盛り上がったり、なんだかすごくアットホームな感じで話をさせていただきました。

宇野さんが「頭文字D」の拓海と同い年だったというのは、驚きでした。「頭文字D」は、峠を舞台にした走り屋の漫画です。拓海が、父親の藤原文太の車、トヨタのハチロクで峠を攻める。そのスピード感とドリフトの迫力が、とても魅力的な作品です。宇野さんも、「頭文字D」を読んで、青春時代を過ごされたんですね。

山形「Q1」で馬場正尊さんと「二拠点思考とこれからの仕事」

そんな山崎さんと宇野さんとの対談を経て、馬場さんからメールが来ました。今年はメールで素敵なお誘いをいっぱいもらっていて、「メールっていいな」って思うようになりました。メールが届いて、すぐに返さずに1拍置きながら返信できることや、既読がつかないところがメールのいいところです。自分の考えや心が整ってから返信できるというのも悪くないですね。

最近は、LINEとかメッセンジャーとか、すぐに返信しなければいけないようなツールが主流になっていますよね。既読がついて、返信が遅いと、「なんで返信しないの?」と思われたりする。でも、メールは違う。届いてから、じっくり考えて、自分の気持ちが整ってから返信できる。そういう余裕が、メールにはあるんです。

それで馬場さんから、「オン・ザ・ロード 二拠点思考」を読みましたというありがたいお言葉をいただきつつ、これからの仕事の話をしたいので指出さんがもし時間があれば、よかったら山形へ来ませんかというお誘いを受けたのです。「もう何があっても行きます」と返信をして、8月末、ウキウキしながら山形県山形市へと向かいました。

山形市のまちなかには、馬場さんが手掛けた「やまがたクリエイティブシティセンターQ1」という施設があります。こちらは旧山形市立第一小学校の校舎をリノベーションした、芸術や食文化などの地域資産を生かすための共創プラットフォームです。「Q1」は馬場さんにお世話になった群馬県庁31階の施設「ソーシャルマルシェ&キッチン『ギンガム』」と同じ頃に完成し、その直後に僕は「Q1」に伺って、「何て素敵な施設なんだ」と感動しました。今回、その「Q1」のオープン3周年記念行事の一環としてお呼びいただき、「二拠点思考とこれからの仕事」というテーマで馬場さんとトークイベントを行いました。

「Q1」は、本当に素敵な場所です。古い小学校の校舎をリノベーションして、クリエイティブな活動の拠点にする。教室だった場所が、オフィスになり、カフェになり、ショップになる。廊下を歩いていると、小学校時代の思い出が蘇ってくるような、そんなノスタルジックな雰囲気もありながら、同時に、新しいものが生まれていく予感もある。そういう場所でした。

以前に馬場さんが、「東京はトランジットタウンだ」というふうに言われたことがあって、その通りだなと感じていました。トランジットタウンとはスケジュールの変更が起きづらく、どの場所にもいちばん早く的確に、予定通りに行ける中継点としてのまちのことです。たとえば、韓国の仁川国際空港はトランジットエアポートです。世界や地域に、そこから行くのが最も利便性があり、さまざまな場所を訪れやすくて、最終的に平均すると時間的にも効率よく行けるまちが、トランジットタウンのわかりやすいイメージでしょうか。東京は僕にとっても中継的、つまりトランジットタウンです。それこそ久米島に行くとか、礼文島に行くとか、群馬や神戸に戻るのもそうですけど、東京が拠点だと陸路や空路、航路も揃っていてあらゆる場所にアプローチがしやすいのです。馬場さんにその感覚を言語化してもらったことが印象に残っていて、その話から対談が始まりました。

この日、馬場さんは「リビングタウン」についてもお話をしてくれました。リビングタウンは生活の起点となるまちです。リビングタウンとトランジットタウンというのは、言い換えれば「暮らすまち」と「移動するときに便宜があるまち」ですが、僕にとって神戸はリビングタウンの要素が強いです。同時にまたトランジットタウンであるともいえます。結果的にはリビングタウンとトランジットタウンは重なる部分もあるというのが僕の考えです。神戸というのはどこに行くのも行きやすいけど、家族で暮らすとか、自分の心の寄りどころにすることもできる、どっちもかなうまちです。今度、神戸空港から韓国に行くんですが、そういう意味でも神戸はトランジットタウンであり、リビングタウンでもあります。

神戸は、本当に素敵なまちです。山があり、海があり、都会的な部分もあれば、自然豊かな部分もある。そして、どこに行くにも便利。新幹線で大阪や京都にもすぐ行けるし、神戸空港からは、国内はもちろん、韓国や台湾などのアジアの都市にも直行便が飛んでいます。

そんな神戸の住みよさに思いを寄せていた頃だったので、リビングタウンとトランジットタウンという馬場さんらしいシャープな考えに強く共感しながら聞いていました。余談ですが、「指出さんはいつも釣りの話ばっかりしてるから、本のタイトルも『オン・ザ・ロード』じゃなくて『オン・ザ・リバー』のほうがよかったんじゃないか」って突っ込まれたことにも「確かに」とうなずきました。

確かに、僕は釣りの話が多いですね。川の話、魚の話。「オン・ザ・リバー」というタイトルも、確かに面白かったかもしれません。でも、僕が伝えたかったのは、道を通って、いろんな場所に行くということ。その道が、川沿いの道だったり、海沿いの道だったりすることも多いんですけどね。

「Q1」のなかには、ソトコトにもご登場いただいた「ペンギン文庫」さんも出店されています。仙台がルーツで、移動本屋としてトラックのなかに設置した棚に本を並べて販売しているのですが、「Q1」では固定の店舗です。店に行くと、相変わらずの選書のよさに唸りながら、おもしろそうな本を3冊、そのうちの2冊は漫画を買いました。その著者は「ペンギン文庫」さんと少なからず関係があるようで、ちょっと長谷川町子さんっぽいタッチで、描いてある内容が1990年代のUKロックをテーマにするなど、少しおかしな話を描いている「シューゲイザーの青い星」と、もう1冊は沢野ひとしさんの再来かと思うようなゆるくて不思議な4コマ漫画集「モロモロの生活」と、そして以前にはソトコトの表紙のモデルにもなってくれた高橋希さんと三谷葵さんによるリトルプレス「ユカリロの秋田偏愛ガイド」です。その3冊を買って、山形に滞在している間に読みました。

「ペンギン文庫」の選書は、本当に素晴らしいんです。大手の書店では絶対に見つけられないような、とても魅力的な本がたくさん並んでいる。店主の山田絹代さんが、一冊一冊、丁寧に選んでいることが伝わってきます。僕が買った3冊も、どれもとても面白かった。特に、不条理4コマ漫画は、何度読んでも笑えました。

それから、「ボタコーヒー」の佐藤英人さんも「Q1」に店舗をつくっていらっしゃいます。佐藤さんとは8年前に、ソトコトの「エリアリノベーション術」の特集の撮影で初めてお会いしました。佐藤さんは山形市の七日町に素敵なコーヒー屋さんを営んでいて、山形のまちづくりとエリアリノベーションの盛り上がりを担う重要なキーパーソンです。

その佐藤さんとは「Q1」のおしゃれにリノベーションされたフロアの廊下を歩いていたら偶然にすれ違い、挨拶ができました。佐藤さんも僕のことを覚えてくれていて、うれしかったです。ソトコトの撮影で馬場さんや東北芸術工科大学の学生の方々に表紙のモデルになっていただいてから月日が進むなか、山形市内のエリアリノベーションはどんどん進んでいて、変化を遂げながらもずっと関与を続けている人がいて、さらには新しい人たちも合流している。そこに馬場さんや「OpenA」の皆さんや、佐藤さんが優しく伴走していらっしゃる。そんな山形のまちづくりはとても理想的で、定期的に伺える喜びを感じていました。

まちづくりというのは、一過性のものではありません。継続することが大切です。そして、新しい人を受け入れながら、キャリアを積んだ人たちが一緒に活動を続けていく。そういう持続可能なまちづくりが、山形では実現されているのでしょう。

釣り雑誌の編集長として声をかけられる喜び

最近、僕はソトコトの編集長というよりも、以前に手がけていた釣り雑誌の編集長として声をかけられる機会がとみに増しているんです。なんでなんだろう? と思うのと同時に、もう30年以上も前につくっていた釣りやアウトドアの雑誌を覚えてくれているということはうれしい限りです。

今、ソトコトオンラインで記事を連載していただいている釣りガールの松村瑠璃佳さんは、釣りがとても上手なチャーミングな方です。松村さんのご実家は三重県にある代々続く魚屋さんなのですが、ご自身も家業を手伝いながら、三重大学大学院で藻場とまちづくりの研究をされています。

松村さんとの出会いは印象的でした。魚のことをよく知っていて、しかも、環境とまちづくりの勉強をされている。そういう若い人が釣りの世界にもいるんだと知って、うれしくなりました。彼女は、地元の三重県鳥羽市が消滅可能性自治体のなかに選ばれていたことに対して大変なショックを覚えたらしく、真剣な表情で「だったら”復活可能性自治体”があってもいいじゃないですか」と話してくれました。とても前向きな考え方で素晴らしいと思いました。「自分の暮らすまちを愛しく思う若い人たちが大勢いる」ということを彼女が教えてくれたのです。

「復活可能性自治体」は、素敵なフレーズです。「消滅可能性自治体」という言葉は、とてもネガティブな響きがあります。でも、松村さんは、それをリフレーミングして「復活可能性自治体」という前向きな言葉に変えた。同じ現実を見ても、捉え方次第で、こんなにも印象が変わるんです。

松村さんのような若い人が地元を愛し、まちづくりに取り組んでいる。それは、とても希望が持てることです。地域の未来は、こういう若い人たちが担っていくんだなと松村さんとの出会いを通して、僕は強く感じました。

そんな松村さんとお話をしたときに、「僕はかつて釣りやアウトドアの雑誌をつくっていたんです」って言ったら、松村さんは「知ってます。私の叔父さんが大ファンでした」と答えてくれました。ところが叔父さん曰く、「俺より先になんで君が指出さんに会うねん」って突っ込まれたそうです(笑)。それを聞いて、まだ覚えてくれている人がいて幸せだなと思いました。

30年も前の雑誌を、今でも覚えてくれている人がいる。編集者としてこれほどうれしいことはありません。自分がつくった雑誌や記事が誰かの人生に影響を与えている。そう思うと、編集者という仕事の意義を改めて感じます。

「Q1」で馬場さんたちとトークセッションの打ち合わせを行っていたら、東北芸術工科大学の先生やたちが続々と現れました。皆さん、釣りが大好きだそうです。まちづくりや二拠点思考の話をするために呼ばれたはずなのに、学長の中山ダイスケさんをはじめ、錚々たるメンバーの皆さんが僕に釣りの話ばかりを投げかけてきました。

東北芸術工科大学の先生たちが釣り好きだったというのは、驚きでした。デザインや彫刻、建築の専門家が、釣りに夢中になっている。でも、よく考えてみれば、釣りというのは意外とクリエイティブな行為なんですよね。どこに魚がいるのか考え、どんなルアーやエサを使うのかを工夫し、どうやって釣り上げるのか戦略を立てる。デザインや彫刻、建築と、通じるものがあるのかもしれません。

この日は、世界のデザインを牽引する方々が釣りの話をするためにわざわざ時間をつくってやって来てくれたような感じとなりました。僕は釣りの話ができて大変おもしろかったんですが、あまりに釣りの話ばかりとなってしまったので東京に戻ってから心配していたところ、「みんなも喜んでいましたよ。少年に戻っていました」と「Q1」のメンバーの佐藤あさみさんからメールが届き、「幸せな時間を過ごしてもらえたのならよかった」と安堵しました。

大人になるとどうしても仕事の話とか、真面目な話ばかりになってしまいますよね。でも、釣りの話をしているときの先生方は、まるで少年のように目を輝かせていました。好きなことを語るときの、あの純粋な喜び。それを見ることができて、僕もとてもうれしかったです。

デザイン学科のある先生は、「指出さん、このルアーにサインしてください」と言って、わざわざ1990年代の僕の好きなルアーを持ってきてくれました。僕はそのルアーの製作者ではないのですが「指出一正」とマジックで名前を書いてお返ししたら、「これで今日の仕事は全部終わった!」と満足そうに帰っていかれました。これもスーパーウェルビーングだなと先生の後ろ姿を見送りながら思いました。

仕事というのは、お金を稼ぐことだけではありません。好きなことをすること、幸せを感じること、それも仕事の一部なんだと思います。そして、そういう幸せを感じられるときこそが、人生で一番大切な時間なのかもしれません。

先生がルアーを持って、嬉しそうに帰っていく後ろ姿を見送りながら、僕はスーパーウェルビーイングについて考えていました。スーパーウェルビーイングは、特別な幸せではなく、日常のなかにある何気ない幸せのことです。好きなルアーにサインをもらえた。それだけで、一日が心豊かになる。そういう小さな幸せを大切にすることも、スーパーウェルビーイングなのだと思います。

ローカルと東京の違いを感じて

普段、僕たちがローカルだとイメージしていることは、実はローカルではないのかもしれないということを時々思います。たとえば、東京では公共交通のことがよくニュースで語られます。東海道新幹線が止まっているとか、3連休でみんなが一気に移動したから品川駅や東京駅が大混雑だみたいに報じられますが、日本全体の人口の割合でいうと80%以上の人はそんな話題は縁遠い。ローカルに身を置くと、それとは違う話題のなかで動いていることがよくわかります。

東京にいると、東京で起きていることが日本全体の価値観であるかのように錯覚してしまいます。でも、実際には東京の人口は日本全体の約10パーセント程度です。つまり、90パーセントの人は、東京以外の価値観の下で暮らしているのです。

魚釣りも、東京だと趣味性が高いものと捉えられがちですが、ローカルでは自分の住んでいる場所の近くに港があり、普通に釣りに行って、アジを釣って晩御飯に刺身や唐揚げにするみたいなことが日常です。東京にいると特別な遊びと思われたり、そういう紹介のされ方もしたりしますが、ローカルでは普通に子どもの頃から親しんできたことで、仕事ではないし、趣味でもないけれど、自分の当たり前に好きなことのひとつになっている。ローカルに行けば行くほど、東京の交通網に縛られた社会感のなかだけでしか生きていないという自省の念を強く感じます。

東京では釣りは「趣味」。でも、ローカルでは「生活の一部」。早朝や夜、港に行って魚を釣り、晩ご飯にする。その生活のなかに、豊かさがあり、幸せがあるのでしょう。

東京にいると、見えないものがたくさんあります。ローカルに行くことで、初めて現れてくるものがある。それは日本という土地の多様性であり豊かさです。東京だけが日本ではない。日本には、いろいろな地域があり、風景に合って重ねられた暮らし方があり、また土地で培われた価値観が存在する。それらを知ることが関係人口という考え方の根底にあると僕は思っています。

松村さんが言った「復活可能性自治体」という言葉を、もう一度思い出してみてください。消滅する可能性がある自治体ではなく、復活する可能性がある自治体。そう捉えることで、未来は変わってきます。

地域には可能性があります。東京にはない、豊かな自然、おいしい食べ物、あたたかい人々。そういう宝物が、地域にはたくさんあります。その宝物を、もっと多くの人に知ってもらいたい。そして地域を訪れる人が増えることで、出会いが出会いを呼び、地域に活力が生まれて元気になっていく。そこに関係人口の存在価値があります。

僕はこれからもさまざまな地域を訪れていきます。そして、その地域の魅力を多くの人に伝えていきたいと思っています。士別市の焼き鳥、庄内町の亀の尾、川越市の角栄商店街、山形市の「Q1」。それぞれの地域に、それぞれの魅力があります。その魅力に出会うことが、人生を豊かにすることにつながると僕は信じています。

そういう小さな幸せを積み重ねていくこと。それが、スーパーウェルビーイング。特別な幸せを求めるのではなく、日常のなかにある小さな幸せを大切にする。亀の尾で造られたお酒を飲みながら、庄内町の料理を味わう。士別市の焼き鳥を頬張りながら、仲間と語り合う。川越市の本屋さんで、偶然の出会いを喜ぶ。山形市の「Q1」で、釣りの話に花を咲かせる。

皆さんも、ぜひ地域を訪れてみてください。きっと新しい発見があり、そして何より新しい幸せが見つかるはずです。最後の10分に、運命の出会いが待っているかもしれませんしね。