都市の川に繁殖するカワセミ

僕がこのところ頭のなかにずっと置いているキーワードが2つあります。1つは、「環世界」です。環世界はヤーコプ・フォン・ユクスキュルというエストニア出身の生物学者が提唱した言葉で、たとえば、うちのフレンチブルドッグの保護犬だった朔は、神戸の住吉川沿いを一緒に散歩しているとき、僕が見ているような風景とは違う、おそらく黄色や水色で描かれたターナーの淡い水彩画のように、あの都市型の川の風景をぼんやりと見ていると思うのです。同時に、人の数千倍、1億倍ともいわれている嗅覚で、僕たちが掴み取れないような川の水の情報を処理しているはずです。そんなふうに、同じ場所にいながら生き物の種類が違うとその世界のなかで感じたり、認識したりするものが違うというのが環世界の考え方です。

環世界は人間のなかにもあると気づかせてくれたのが、東京科学大学教授の柳瀬博一さんが書かれた『カワセミ都市トーキョー』(平凡社)という本です。カワセミは清流のシンボルともいわれていて、瑠璃色の綺麗な体で川面すれすれを素早く飛び回り、水中にダイブして魚とかエビを捕って生きている小さな水辺の鳥です。テレビやメディアではカワセミが生息している川は美しい里の川だと紹介されがちですが、僕はそういった、「自然は常に純粋無垢で天真爛漫であるべきだ」みたいな考え方には疑問を感じています。そんな僕の考えを肯定してくれるのがこの本で、驚くべきことに今特にカワセミが繁殖しやすく、数が増えているのは山紫水明あふれる自然がいっぱいの地域ではなく、東京23区だと書かれています。

都市の川は道路の下で暗渠になっていたり、コンクリートの3面護岸の深い水路みたいになっていたりしますが、そういった川の護岸のある構造を利用して、カワセミは外敵から身を守りながら子育てをしています。おもしろいのは、東京の川には、時々酔っ払いが盗んで乗っていったママチャリが川に投げ捨てられていますが、あのママチャリが実は都市の川では漁場になっていることです。エビの仲間や小さな魚たちが捨てられたママチャリをすみかに生息し、カワセミたちはそれを餌にする。半分だけ水面に出ているママチャリの錆びたハンドルに留まっていて、そこから一気にダイブして、車輪のスポークのところにいるエビを捕って子どもたちに与えているのです。

そんなふうにして都市にも豊かにカワセミが生息していることに、僕たちはなかなか気づきません。それは人の志向の違いによって生まれる環世界だと思っています。東京23区の川に「カワセミはいない」という認識でいる限りは、たとえカワセミが飛び回っていたとしても見つけられないのです。たとえば、本好きの若者が都内の古本街に足を運ぼうと急いで歩いていたり、都心に勤めるビジネスマンが忙しそうに山手線内の川沿いを歩いていたり、カップルが東急エリアのおしゃれなカフェとか雑貨屋さんの前を楽しそうに会話しながら通っていたりするとき、近隣の川にカワセミがいるという認識は一切ないでしょうから、そこに存在するカワセミに気づかないまま、実はカワセミと同じ場所を行き交っているのです。

「何もない」という言葉の裏にある、見えていない豊かさ

訪れた地域でも同様のシチュエーションに出会うことがあります。「うちの地域には何もないんですよ、指出さん。でも、そういったまちには大概、地域おこし協力隊の制度で着任して、その3年後にとても素敵な独立書店をつくっていたり、おしゃれなカフェを開いたりしている若者たちがいます。独立書店やカフェは地域の心臓となるような大型の建造物ではないし、ロードサイドの目立つ看板のようなものもないから、ただ自動車で移動しているだけでは見つけづらいのかもしれません。確実にその地域に生まれてきた新しいローカルムーブメントであり、そのまちにいる人たちを幸せにしてくれる場所ですが、そういうものに興味や知識がなければ自分の世界観のなかには取り込まれず、その存在に一切気づかずに過ごしている場合もあるでしょう。

まさに、生き物同士の環世界に近い話です。価値観の異なる人と人とが同じ地域やローカルにも暮らしているということを意識していかなければ、いつまで経っても「うちの地域に何もない」という言葉を発し続ける人は常に現れるでしょう。実は豊かさは遠くの「どこか」ではなく、いまいる「ここ」にあるのに、それを認識する環世界を持っていないために見えていない。とてももったいないことだなと思います。

柳瀬さんのこの本を読んで、地域に小さいながらも新しいことが起きて、それを認知できる人たちが増えれば地域の豊かさや幸せは膨らんでいくと感じました。カワセミが東京市の川にいることに気づけるかどうか。地域の小さな独立書店の存在に気づけるかどうか。それは、個人の環世界によって決まってくる。環世界を意識的に広げていくことで、地域を見る目を養うことにもつながります。

しゃもじを「宮島」と呼ぶ土地にみる、ヴァナキュラーの世界

もう1つ、頭に置いているキーワードは、ヴァナキュラーです。関西学院大学教授の島村恭則さんの著書『みんなの民俗学 ヴァナキュラーってなんだ?』(平凡社)がおもしろかったです。ヴァナキュラーは「その土地固有の」という意味です。僕たちはよく「ローカル」という言葉を使ってそういった感覚を表現しますが、どちらかというとヴァナキュラーのほうがニュアンスとしてはより近いかもしれません。この本は、僕がソトコトペンクラブをつくるときの方向性のイメージのひとつにもなりました。おかげさまでソトコトペンクラブでは順調にペンフレンドが増えており、現在は小学生からご年配の方まで約170名が登録してくれています。そのソトコトペンクラブで大切にしている考え方がヴァナキュラーなのです。

僕の母の出身地は、群馬県富岡市に近い甘楽郡甘楽町天引というところです。僕はその「甘く楽しい」という地名が好きで、小さな頃にはよく母の実家に行き、近くの川でサワガニを捕まえていました。群馬の西のエリアは養蚕農家が多く、僕の祖父母も養蚕を営んでいました。養蚕文化の名残りが濃かった1970年代、富岡製糸場や近隣の製紙工場もまだ稼働していて、母の実家の近くには桑畑が広がり、そこに生えていた桑の実を取って食べては口のまわりが真紫色になった幼少時代を過ごしました。

その甘楽郡の女性たちのなかには、しゃもじのことを「宮島」と呼ぶ人がいます。この話をすると東日本の皆さんは新鮮なのか、おもしろがって笑ってくれますが、関西の人たちは「ああそう」という感じでうなずきながら平然と捉えてくれます。なぜなら、広島県廿日市市の宮島はしゃもじが名物だということを西日本の人はよく知っているからです。甘楽郡では昔からそう呼んでいるのか、昭和30年代、40年代くらいに生まれた人たちが使っている表現なのかはまだ調べきれていないのですが、これもヴァナキュラーの1つと言えそうです。

このしゃもじの「宮島」は、地域や時代のなかで伝わり、少し隔離された形で運よく残っている言い回しのようなものでしょう。方言もそうですし、宮本常一先生が調査し、構築していった民俗学にも帰結する類のことだと思います。この本は家のなかにあることや学校の怪談みたいなこともヴァナキュラーと捉えています。新しい靴を買ったら午前中に卸す、夜であれば靴底を汚してから外に出たほうが悪いことが起こらないとか、ある大学の時計台の下で告白したカップルは必ず別れるというのもヴァナキュラーと捉えています。都市伝説や民話など、僕たちの生活のなかにはその土地特有の「俗」なものが意外と多いことに気づかされます。

民俗学というと、「忘れられた日本人」や日本の中山間地域に残っている箕づくりや伝統工芸などに印象を引っ張られてしまうのですが、僕たちの暮らしのなかにもリアルタイムで「生きている民俗学」としてのヴァナキュラーがあります。これはオンラインの大きなプラットフォームだと見つけづらかったりもします。フェイスブックやインスタグラムなどのSNSでは、「映える」ものや「バズる」ことが注目されがちです。一方、ヴァナキュラーは、もっと小さくてもっと個人的で、そして親密な範囲で共有されている事柄です。

高島屋を「たかしやま」と呼んだ息子にある、小さな環世界

そういったものの一つに、他の地域では誤った用法かもしれないけれど家族のなかでは正しい言い方みたいなものがあります。たとえば僕の息子が、かつて高島屋のことを「たかしやま」と言っていたのですが、家族には高島屋のことだと通じていました。そういうことも含めて、その地域や家族のなかだけで通じ合っている愛しい言葉みたいなものをソトコトで発表できないかなと考えていたのがソトコトペンクラブという仕組みです。

家族の中で通じる言葉というのは、外の世界では誤用かもしれないけれど、その小さなコミュニティの中では正しい。そういうヴァナキュラーな言葉たちを、ソトコトペンクラブという場所で発表できないかと考えました。だから、ペンクラブはヴァナキュラーなことを書いてくれる人たちのコミュニティになっていけばいいのです。ローカルを大事にするソトコトの編集長として、そういう小さな、でも愛おしいものたちに光を当てたいと思っています。

もちろん「そういうことを書いてください」とは一切言っていません。それを言ってしまうと、ヴァナキュラーではなくなってしまう気がします。地元のお肉屋さんのコロッケの話を楽しそうに書いてくれる。近所の公園で見つけた小さな発見を綴ってくれる。子どもの頃から慣れ親しんだ言葉の不思議さについて書いてくれる。それが僕にとってはすごく幸せなのです。大きな変化よりも小さなヴァナキュラーみたいなものがいっぱい見えることが、ペンクラブという取り組みの核心です。

指出流文章がうまくなる11か条

ソトコトペンクラブでは年1回、主宰の僕がレクチャーをするメンバー限定のクローズドな全体ミーティングを行っています。その第1回のときに講義としてお伝えした、「指出流文章がうまくなる11か条」についてお話をしましょう。10か条に絞りきれなかったのが編集者としては甘いですね。ボーナストラックみたいなものと捉えてください(笑)。どういうものかというと、1、「降ってくる」のを待つ。2、好きな作家さんを真似る。3、小物を手元に置く。4、ざざざーと書く。5、短文を羅列する。6、テレビを見る(NHKがおすすめ)。7、漫画を読む(アニメ化したやつ)。8、誰かと会話をする(わんこも可)。9、「社説」を分解してみる。10、なるべくひらく。11、結論は1行で後付けで。1つずつ、説明します。

1、「降ってくる」のを待つ

1、「降ってくる」のを待つ。文章は急には書けません。自動車の暖機運転ではないですが、設定された締め切りが迫ってくるにつれて、「書かなきゃ、書かなきゃ」「まだ一週間ある」、「あと3日しかない」と、書く行動に向けて気持ちが移ろい、スタンバイに向かう時間が重要です。「書くぞ」と決めて書くよりは、「降ってくる」タイミングで書きはじめたほうが流暢な文章になることが多く、よく「全然書こうとしていないじゃない」と外から突っ込まれたり、同じプロジェクトメンバーの人や仕事のクライアントから催促を言われている人たちもいるかもしれないのですが(お察し申し上げます)、あまり気にしなくていいと思います。

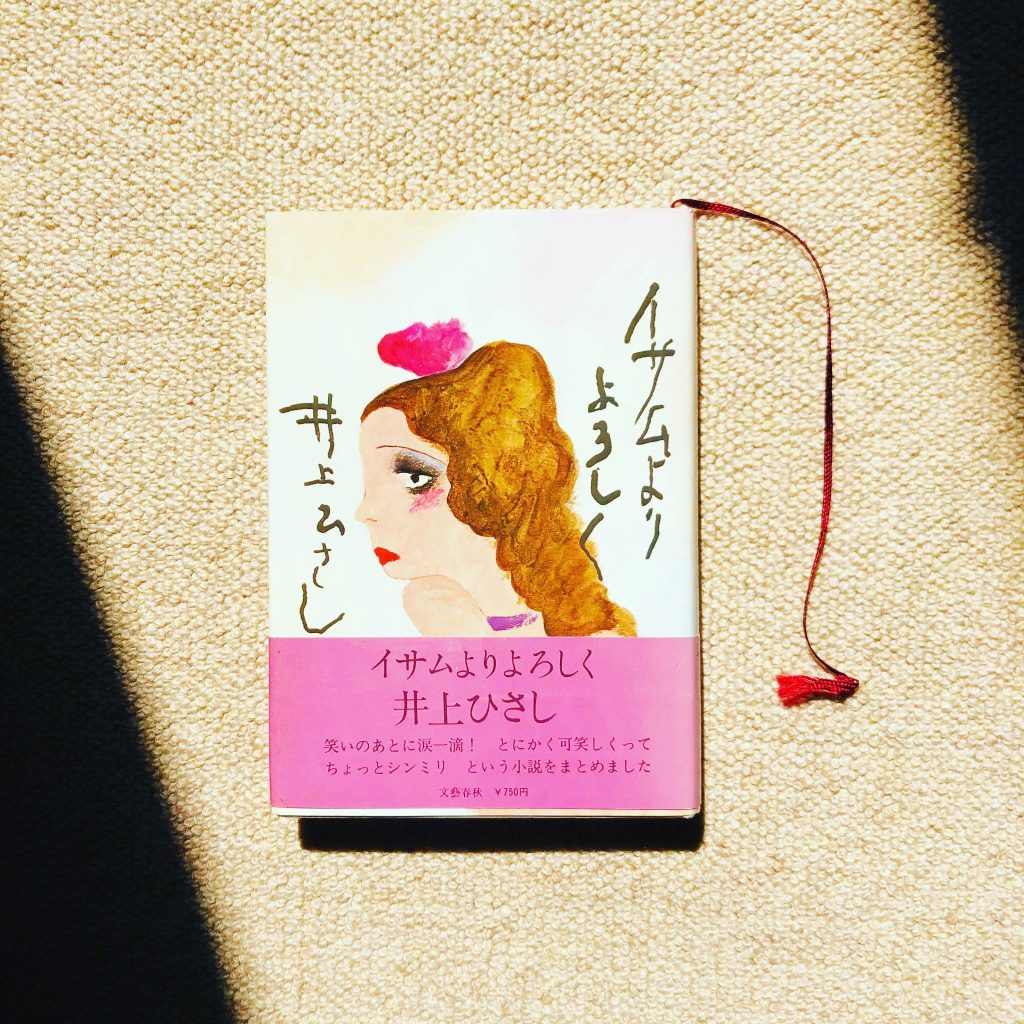

「降ってくる」のは積読と似ています。積読のメリットは井上ひさしさんも大肯定しています。積読は、本のテーマを意識のなかに置いておくことと同じ効果をもたらします。手元にあっても読んでいない本は、僕たちの脳内に静かにプレッシャーをかけてくれているのです。たとえば、「線状降水帯」というタイトルの本を少し興味があるからと買うとしましょう。買ったはいいが、学術書のような内容で難しそうだからやっぱり読みたくなくなります。そこで、背表紙が見えないようにその本を本棚の隅っこに置いておくのですが、その本が家のなかにある、僕と同居しているということがプレッシャーになります。

ある日、書店やネットで「にゅうどうぐも」という絵本をふと目にした際に、「線状降水帯」の本のことを急に思い出します。このように、買った本を読まなくても潜在的に接触することによって読まなければというプレッシャーを与えられる積読と、自分が文章を書くタイミングに対して外堀を埋められていくみたいなことは結構似ているのです。外堀を埋められていく時間というのは、「えいや!」と書くタイミングを醸す大事な準備期間なのです。

「降ってくる」までペンを持ったり、パソコンを開いたりすることから文章を書くことが始まるわけではなくて、「降ってくる」タイミングをどうつくるかが大事なのです。ベッドの上でまどろみながら、「締め切りまであと3日か」と思うのも実は仕事をしている時間です。具体的に手を動かす、頭を動かすとかではなく、その気配と同居している時間のなかに「降ってくる」タイミングが必ず訪れるのです。それがある重さになると突如として「降ってくる」のです。コップの水があふれるタイミングと似ているでしょう。

そうしてついに「降ってくる」と、こっちのもの。いい書き出しが生まれるとか、ストーリーができるとか、断片的に思っていた文章が組み合わさっていい結論が思い浮かぶとか、何かがひらめくのです。そして書き出すためのタイミングが得られます。僕の場合、最初に書いた長ったらしい描写を、最終的には「いらないな」とカットすることもありますが、それも「降ってきた」文章の役目です。カットしても、書いたこと自体は無意味ではなく、いわば呼び水です。あとはスーッと、文章が流れ出るそのリズムに任せて書いていけばいいのです。

スーパープロフェッショナルのライターでも、「降ってくる」のを待つことがあるそうです。書き出しが思いつくと「もう後は書けるな」と安心し、そこでまた少し時間を置いてしまうことも。でも、それは自分を信用しているからできることで、自分の中ではもう完成に近いという証です。これは文章の完成の前に、揺らぎないスケジュール表をどう手に入れるかということなのかもしれません。

2、好きな作家さんを真似る

2、好きな作家さんを真似る。僕は井上ひさしさんに直接会ったことはなく、私淑しています。井上ひさしさんの著作をたくさん読んで、その文体とストーリーのつくり方に影響を受けました。井上さんのエッセイの記述に、「文章がうまくなるためには、とにかく自分の好きな作家さんの文章を模倣し続けてください」との内容があります。模倣するとその作家さんとまったく同じ書き方になるかというと、そうではなく、「ひとりひとり、自分の書き方の癖があるから絶対に同じにはならない。そしてそれがあなたの文章です」ということが書いてありました。

井上さんをはじめ、いろいろな人の本から文章の書き方を学んできましたが、自分が好きな作家さんの本を何冊か徹底的に続けて読むと、そのトーンとかリズム、よく使う言い回しや舞台設定に気づくことも多いですよね。こういったパターンを覚えていく。読書を楽しみながら、それを意識的に行うのも文章がうまくなるコツです。

3、小物を手元に置く

3、小物を手元に置く。僕はこれをよくやっていて、大体お気に入りのルアーかリールを手元に置いています。手のひらに乗るくらいの小さなもので、可愛いルアーとかかっこいいリールとかです。なぜ小物を置くかというと、逃げているんです。向き合いたくないんですね、文章を書くことに。書かなきゃいけないのはわかっているけれど、向き合うと文章は逆に書きづらい。逃げられるものを机の上に置くことで、少し書いては逃げ、また少し書いては逃げ、みたいなことができるのです。

中学時代、受験勉強をするときに「一問解いたらルアーを触っていい」というマイルールを設けていましたが、それとまったく同じです。その頃から何も変わっていません。皆さんにも文章が嫌いになってほしくないという思いからの「逃げの一手」でもあります。文章を書くことが楽しいと思うためには、ワクワクする動機づけがあったほうがいいですよね。手元に置くものは自分の大事なものを。ぬいぐるみやフィギュア、張子、推しのアクリルスタンドなどもいいですね。文章を書くという行為そのものは孤独な作業ですが、お気に入りの小物があることで、その寂しさが少し和らぐような気がします。

4、ざざざーと書く

4、ざざざーと書く。これは、頭のなかに浮かんだフレーズを迷わずひたすら書いていくやり方です。大好きな中島らもさんの小説の中で現れる、洪水のような単語の文章から教わりました。また、高橋源一郎さんが夏目漱石の『吾輩は猫である』を例に出して、著書「学びのきほん 『書く』って、どんなこと?」(NHK出版)で解説されていたことがありましたが、そこからも学びました。『吾輩は猫である』の文字数と書き上げるまでかかった日数は特定されており、そこから計算すると、夏目漱石はほとんど考えないで文章を書いていることがわかります。

1時間に何文字書いたか計算すると、推敲する時間も一切ないくらいのスピード感で書き上げているそうです。なので、漱石は自分のなかで思い浮かんだことを書き連ねていて、考えながら書いてはいないということです。橋本治さんも同じく、考えて書いていないそうです。すごい作家はみんな考えて書いていないのでしょうか。それに通じるのかもしれませんが、頭のなかに浮かんだことを取り止めもなく書いていくなかから道筋が生まれることもありますので、考えながら書くよりはひとまず数千字とか書いてしまって、後で読み返しながら自分が伝えたいことをピックアップしていくのがいいというのがこの方法です。

僕が川や森を描写する場合、「ヤマセミが飛んできた」とか、「アオダイショウが横にいる」「その横にマムシがいる」みたいなことを書いて、「カワネズミが出てきた」「銀色に光っている」などと表現しながらそのなかからいいものをつなぎ合わせてシャープにまとめることを結構行っています。自分の頭のなかに描写として出てくるものを、形容詞とか間違っていても構いませんので、「光あふれる」とか「水がキラキラしている」とかでもいいのですけど、思いつくままに次々に文字にしていき、人に見せる文章としては後で一拍置いてから整えていく書き方です。一度試してみてください。最初からきれいにまとめようとしなくても大丈夫です。

これは大学生の皆さんにも教わったことに通じています。この前、兵庫県洲本市で「ひょうご関係人口案内所」のミートアップの合宿が3日間行われました。そのときに、18名くらいの全国の学生さんたちが淡路島に集まって、みんなで一つのプロジェクトをつくろうということで、それぞれがパソコンを持ち寄り、短い時間のなかで分業して、最後に全体としてみんなでまとめるという作業を行ったのです。最終的には「もともと洲本」という学生団体を設立することに決まり、そのためのプレゼン資料づくりが、何回かのリハーサルを重ねるなかで素晴らしいものに仕上がっていきました。

最初からきれいに仕上げようというアプローチではなく、まずは自分たちのなかで感じたものや思っていることをラフにどんどん持ち寄っていき、最後はブラッシュアップが図られ、誰の心にも届くような形の素晴らしいプレゼンテーションのコンテンツになりました。まずはとにかく自分たちの思うことをザザザーと挙げていくやり方は、プロジェクトづくりと同様に、文章を書くときにも大事なこと。完璧を目指さず、まずは思いついたことを全部出してみて、削ったり、磨いたりしていく。そのプロセスを大切にすることが、結果的にいい文章につながるのだと思います。

5、短文を羅列する

5、短文を羅列する。文章の質と肺活量には関係があるのではと考えています。僕の肺活量は一般成人男性の平均よりも15%ぐらい少ないのです。もう30年以上、東京都港区にある芝診療所の藤井院長に定期的に診察していただいているのですが、特に息を吐き出す力が弱いとのこと。小児喘息を患っていた名残りでしょう。そのせいか、自分が書く文章の一文が短く、短文の羅列になりがちです。一方で、僕が一緒に仕事をしている方々のなかでも、一文が長くて重い、力のある文章を書く人は体格が良くて肺活量が多い人の場合が多い感じです。呼吸をすることは自分のリズムを生む根源だから、書く文章もそのリズムに通底していくのかなと思います。

また、文章には遅い文章と早い文章があるような気もします。短文のつながりだと早い文章になります。「開く花」とか「夏の月」とか、情景を伝える短かい文を羅列するのが好きで、それが自分の文章のリズムだと思い、大事にしています。文章を書くことに慣れていない人は最初から長い文章を書くのは難しいでしょうから、短文の羅列からレッスンを始めていくといいでしょう。たとえば、「大津の路面電車」とか「38度の京都」でもいい。そういう短文から背景をつくり、ときどき長い文章を入れると抑揚が生まれて美しいです。

短文を羅列することで生まれるリズム感というのは、読む人にとっても心地よいものになります。長い文章は情報量が多い分、読む側に負担をかけることもあります。でも、短文ならテンポよく読み進めることができる。特に最近はスマートフォンで文章を読む人が多いので、短文のほうが読みやすいという利点もあります。

6、テレビを見る

6、テレビを見る(NHKがおすすめ)。僕が編集者を目指した大きなきっかけは、大学1年生のときに武蔵野美術大学の同学年の女性の友達がいて、彼女に「指出君って、ボキャブラリーが貧困だよね」と、ズバッと言われたことです。北関東から出てきて間もない頃のことで、しかも卒業した高校は男子校でしたから女性と話す経験が共学校に比べると少なかったのもあります。女性との会話のリズムがよくわからないので、「そうなんだ」「それいいね」「なるほど」みたいな3ワードくらいで喋っていました。

それを見抜かれて。そう言われた瞬間に、「俺もそう思ってた」って答えました。じゃあ、ボキャブラリーが貧困な自分はどんな仕事をしたらいいのかなと真剣に考え、「他人の文章ばかりを読む仕事に就けば、否が応でもボキャブラリーが増えるだろう」と、朝日新聞の校正者か雑誌の編集者かどちらかになろうって決めました。結果的に雑誌の編集者の道を進んだわけですが、あの友人の一言がなければ今の自分はいなかったかもしれません。

本を読むのは得意ではないけど、文章は書いてみたいと思ったら、朝から晩までNHKを見ると上手になります。特にNHKのニュースで使われる言葉は経年変化が起きにくいので、10年後も同じ文体や話し言葉が通用するでしょう。そのスタンダードさがいいのです。僕もNHKの番組から喋り方や文章の書き方を学びました。イントネーションは、本を読んでるだけだとわかりません。これは極端かもしれませんが、「それって、やばくね?」とか言われたときに「やばくね?」というイントネーションは文章だけだと伝わりません。まちの生のフレーズとしてどう手に入れるかというときにNHKを見ていると間違いがない音が耳に入ってきます。

地域力を高めるために僕がこの数年やっているレッスンは、NHKで日曜の朝に放送されている番組「小さな旅」を見ること。昔は関東ローカルだったのですが、今は全国の中山間地域をはじめ離島とかさまざまな地域を訪ねて紹介する番組としてファンが多いです。僕はこの番組が大好きで、その前の時間の「さわやか自然百景」というネイチャー番組も等しく好きです。なぜかというと、渓流の淡水魚がよく出てくるから。イワナやヤマメ、アマゴの水中映像を見ながら「いいな、アマゴ。尾鷲行きたいな」などと目を輝かせているのですが、その番組が終わった後に『小さな旅』が始まり、指出的ゴールデンタイムです(笑)。

大野雄二さんが作曲されたノスタルジックなイントロが流れ、タイトルロゴが画面に現れた後、その日に紹介される地域が映し出されますが、その間はまだどの地域かわかりません。20秒ほど経ってようやく、「愛媛県宇和島市」などのテロップが出ます。地域名が出るまでの間に、今日はどこの地域か、風景の映像を凝視しながらイントロクイズのように場所を当てるのが楽しみなんです。今は8割くらい当たるようになりました。

妻はその正答率を異常だと言います。でも僕は「カルトQ」という日本一のオタクを決めるクイズ番組の「ルアーフィッシング」の回でチャンピオンになったこともあるくらいですから、そういうのは得意なのです(笑)。当たるようになった大きな理由は、20秒間の映像で瞬時に分類をしているからです。たとえば、海が出てきたらもう山の地域ではなくなります。都市が出てきたら中山間地域の話ではないと思いますし、東日本の風景か西日本の風景というのもだいたいわかります。樹木の特性も地域によって異なりますが、ブナ林だったら基本的には東日本ですし、川の石の質なども西日本と東日本で違います。

そうやって20秒のなかで細かく分けていって、これは少なくとも長野だろうというところまで詰めていって、最終的に「美ヶ原かな」といった感じで答えに辿り着きます。富士山など、風景として特徴が際立っていて、出た瞬間に判別できるところはもちろん、「いや、これはわからないな」「そうか、愛知か」みたいな難しい地域を当てることもまた楽しいですね。地域がどういう場所か、その土地と土地の差のようなものは、外から見るからこそわかる部分も意外とあるのかもしれません。そんな地域を見る目を、「小さな旅」で毎週、切磋琢磨して鍛えています。おすすめです。

7、漫画を読む

7、漫画を読む(アニメ化したやつ)。漫画は登場人物の台詞に口語体が使われていて、そのときの主人公とライバルの関係、時代背景、ヒューマンドラマなのかSFなのかみたいなところで言葉の使われ方が大きく異なります。そういう言葉の使われ方を学んでおくとカギカッコのなかの会話の文章の参考になります。ここでちょっと本の話をします。役割語というものがあります。金水敏さんの『ヴァーチャル日本語 役割語の謎』(岩波書店)から、僕は役割語のことをすごく学ばせていただきました。

金水さんは関西の方で、大阪大学名誉教授、放送大学大阪学習センターの所長も務められています。僕は定期的にいろいろな方と食事を楽しむご飯会のメンバーに入れていただいていて、その会で金水さんを紹介いただき、ご一緒させていただく機会に恵まれました。金水さんの本ではたとえば、なんで博士は自分のことを「わし」と呼ぶのかを考察していたりします。現実には「わし」という博士はほとんどいませんよね。だけど、小説や漫画の世界では自分を「わし」と呼ぶ博士は存在します。つまり、「わし」は役割語になっているのです。

手塚治虫さんの『鉄腕アトム』(秋田書店)に登場する有名なお茶の水博士を思い出していただけたらわかりやすいかもしれません。お嬢様はお嬢様語を使います。『エースをねらえ!』(集英社)のお蝶夫人もそうですね。役割語を紐解くと、上方落語とかいろいろなものからルーツがあることに気づくのですが、僕たちは役割語に論拠を置いてキャラクターをつくっている世界に馴染んでいますが、実際はそんな喋り方をしている人はなかなかいません。でも、役割語は日本語の歴史のなかでは大事なポジションをつくってきました。Eテレの『ダーウィンが来た!』で、博士のように登場するひげじいも「わし」って言いますよね。

みんながわかるためにはそういう言葉遣いが必要なのでしょう。アンパンマンもそれぞれのキャラクターがそれぞれの役割語を喋っていると思います。ヒーローとヒロイン系のものはみんな、悪役もそうですけど、おおよそわかりやすい役割語を使うので、漫画やアニメの世界でもキャラクター付けをするために役割語みたいな言葉遣いが使われます。

漫画はあらゆる人たちが読みやすいものとして流通していますが、アニメになるとまたステージが違います。「ゴールデンカムイ」「鬼滅の刃」や「ハイキュー!!」もそうですが、アニメ化された漫画のよい点は、グローバルや多世代など、漫画を読む層以上に広がったファンたちにストーリーとメッセージを届けるためのバージョンアップが常に行れているところです。文章もアニメも人に伝えるという基本は同じですから、どうやったら届くかのいい勉強になるでしょう。

文章だけだと苦手という人は、漫画から文章を覚えるのは本当にいいと思います。アウトドア雑誌の編集部の後輩で、劇場版の『ルパン三世 カリオストロの城』のセリフを全部言える人がいました。そういうところから自分の言葉とリズムをつくっていくのもいいかもしれません。好きな作品のセリフを覚えてしまうくらい繰り返し読む、繰り返し見る。それは立派な文章修行です。

8、誰かと会話をする

8、誰かと会話をする(わんこも可)。これは、自分をスタートラインに立たせる声明です。文章を書く行為は、言葉を吐き出すリズムとつながっている動作です。だから独り言でもいいから、「そろそろ書こうかな」みたいにつぶやくと、文章を書くエンジンが回りやすくなると思います。僕は家のわんこの朔ちゃんに、「お父さん、今から文章書くからね」と言いながらMacBook Airの電源をつけて書き始めることが多いです。

静かな時間のなかから、また異なる静かな時間のなかに入ると、静けさの二重みたいになって気が重くなるものです。よく職場の誰かが「じゃあやるか」みたいなことを、仕事を始める前に独りごちることがありますよね。かけ声を出して自分にスイッチを入れるというのか、「よっこらせ」とか「どっこいしょ」に近い発声かもしれません。妻や息子がいるときは二人に声をかけて、「じゃあ、ちょっと原稿書くわ」みたいな感じで机に向かうのですが、そういう場面転換のようなときに誰かとの双方向のコミュニケーションが入ると、アクティベートしやすいなというのが僕の経験としてお伝えできることです。

朔ちゃんは何も答えてくれませんが、それでもいいのです。こちらから一方的に話しかけるだけでも、静寂を破るという意味では十分効果がある。執筆という孤独な行為に入る前の、小さな儀式みたいなものですね。

9、「社説」を分解してみる

9、「社説」を分解してみる。これは、文章の構成を考えるときに役立ちます。いろいろな新聞社の社説がありますが、どの社説でもおすすめです。一般的な構成として、社説には「始まり」があって、「たとえ」の事例が2つほど入って、最後に「まとめ」になっていることが多いです。そういう文章の構成を、色鉛筆でここからここまでは導入、ここからは起承転結の転とか、ここはスパイスやキックのように少し異質なものを差し込んでいるなとか、最後のまとめはこのくらいなどと、ボリュームの変化を見ておくと、文章の構成力がつくと思います。

編集局の人たちは文章が秀逸なので、文章そのものからも学べます。会社の気持ちと自分の気持ちが混ざり合っている社説は、ただの事象の連なりではありません。その配分を色分けして目のなかに入れておくと、自分で原稿を書いたときもボリュームが掴みやすくなります。このように感情の配分をつかむ方法もいいと思います。

社説は限られた文字数の中で、主張を明確に伝えなければいけない。だからこそ、無駄がなく、構成がしっかりしています。それを分解して学ぶことで、自分の文章の構成力も自然と上がっていくはずです。

10、なるべくひらく

10、なるべくひらく。僕は”井上ひさし塾”の門下生ですので、なるべくひらがなを平たく明るく書きたいなと思っていて、それを原則にしています。これも絶妙な匙加減が必要で、「もうちょっとひらいて書いたほうがいいんじゃない?」と、後輩やプロジェクトメンバーの皆さんには伝えるのですが、ひらきすぎると幼い文章になります。あるいは、ちょっとポエティックな印象になるので、意外と難しいのです。

漢字は文面を引き締める要素があってとても大事です。一方でひらがなが多いほうがやさしい文章にはなります。そのバランスを微調整しながら、楽しみながら書いてみてください。割合としてだいたいひらがなが7くらい、漢字が3くらいで書けると僕のなかでは基準点かなと思います。6:4でも読みやすいと思います。座右の書になっている共同通信社の用字用語辞典にはだいたい「迷ったらひらけ」と書いてあります。「つくる」などは、「作る」「造る」「創る」と漢字がたくさんありますから、ひらいたほうが間違いありません。そんな考え方です。

ひらがなと漢字のバランスは、文章の印象を大きく左右します。漢字ばかりの文章は堅苦しく見えるし、ひらがなばかりだと幼稚に見える。そのバランスを意識するだけで、文章の読みやすさは格段に上がります。

11、結論は1行で後付けで

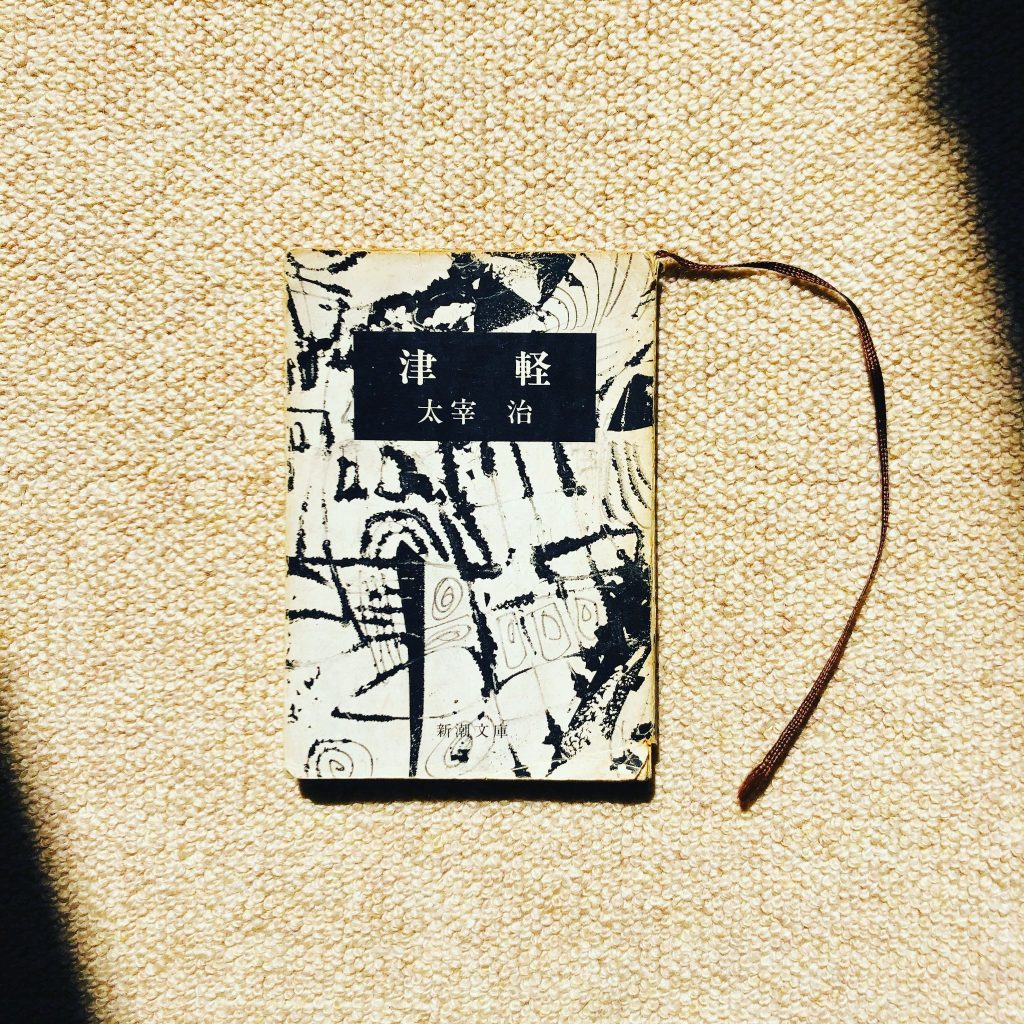

11、結論は1行で後付けで。最後、これは自分で編み出した方法なんですが、結論って書いた後に1行だけ後付けで書けば文章が締まると思っています。たとえば、リチャード・ブローティガンは最後に「マヨネーズ」というフレーズを印象的に使って『アメリカの鱒釣り』(新潮社)を終えています。それって何だ? と思うけど、かっこいいんですよ。太宰治も、『津軽』(KADOKAWA)の最後を、「さらば読者よ、命あらばまた他日。元気で行かう。絶望するな。では、失敬。」という短い言葉の羅列で締めています。たまりませんね。

『津軽』に登場する乳母のたけとの出会いはすごく大事な要素としてあります。太宰に死生観を教えました。津軽のお地蔵さんとか、死んだ後には針の山があるとか。僕は『津軽』はいわゆる紀行文で、オン・ザ・ロードだと思って読んでいます。戦時中で、書いてはいけないこともあったりして、蟹田のN君のこととか、りんご酒を飲んですごく楽しい時間を過ごしたこととか、最後はたけと一緒に運動会を見る、本当はすごい感極まってるけどクールなやり取りをする。そんな紀行文の最後を「絶望するな。」の一文で締めるのです。

太宰治は特に書き出しの一文と最後の一文が秀でていて、僕はそれがすごく好きで、「最後の一文が決まれば文章はかっこよく見える」と、自分のなかで捉えています。ただ、終わり方を先に決めて書かないほうがよいですね。書き進めていって、最後の1行で締めなきゃという断崖絶壁みたいなところまできたときに、その一文を思いっきりシャープにすると文章全体がかっこよく締まりますので、ぜひいい一文を捻り出してください。その一文も、「降ってくる」のを待つといいかもしれません。あんまり結論にこだわらないで書き始めて、さあどうやって落とそうかなというところで後付けの一文を持ってくればいいと思います。これは雑誌編集者の考え方かもしれません。

最後の一文で、読者の心に余韻を残す。それができたら、きっとその文章は読んだ人の記憶に残る文章になるはずです。

この11か条も、ある意味では僕のヴァナキュラーなのかもしれません。長年の編集者生活の中で、僕だけが見つけた「文章を書く」という環世界。あなたもきっと、あなただけの方法を育てていけるのではないでしょうか。