トンネルのなかのわかれ道を右に行くと上高地、左に行くと奈川

2024年11月、長野県松本市にある奈川という地域を訪ねました。JR松本駅から車で1時間くらい走った、標高が1000メートルくらいある、紅葉がとても美しい山間の地域です。

野麦峠があると言えばおわかりでしょうか。『あゝ野麦峠』という、当時ものすごく話題になった映画がありましたが、若い女性たちが製糸工場に勤めるために、岐阜の方から現在の県境にある野麦峠を越えて長野県の岡谷や諏訪までやってくる。「100円工女」って呼び名があったそうですが、今で言う「億り人」ですね、つまり1年で100円を稼ぐくらいにまで大出世を果たして年末年始は誇らしげに地元に戻るみたいな、そういう若い女性たちの話ですが、もちろん青春的なものもあるし、制度的な辛さもあったりするし、病に罹って帰れなくなってしまう悲しさもあったりします。そんな女工たちの悲喜交々の物語が映画化されたので、心に残っている人もいるんじゃないかな。仕事は辛かったかもしれませんが給料はちゃんと貰えたようですから、人によってはすごい稼げたと思いますよ。ものすごいお金持ちになれたようですから、あの頃はみんな工女になりたかったみたいです。富岡製糸場とかの歴史を見ると、あそこに選ばれて工女になるというのは相当な、大学で言うなら東大に入るのと同じくらいに未来を約束されたも同然だったようで、だから親はみんな喜んで送り出したようです。過酷な労働生活を送るとか、人身売買とか、そういうのばかりではなかったみたいです。みんな100円工女になると、絹のお召し物とかおしゃれな服を着て地元に帰ってくるので、当時の女性にとっては花形職業。確か教育を受けたり、勉強もできたんですよね。それにしても、よくあの険しい野麦峠を歩いて越えましたね。昔の人は本当にすごい。

奈川に伺った理由は、僕の大好きなコミュニティデザインのプロジェクトを多数手がけている山崎亮さんが主宰する『studio-L』の皆さんから連絡をいただいたからです。奈川のまちづくりが2022年度から行われていて、それを『studio-L』の皆さんが奈川地区と松本市の皆さんと一緒にやっていらっしゃいますが、そのプロジェクトの担当が醍醐孝典さんという方。醍醐さんとは東北芸術工科大学コミュニティデザイン学科の卒業展など事あるごとにご一緒したのですが、今回またご連絡をいただいて大変に嬉しく、「ぜひ行きます!」と返事をしました。奈川地区のなかで関係人口を増やしていくことをテーマにした講演を依頼されたのです。

松本市は長野県で2番目に大きなまちで、文化的にも素晴らしい地域。僕も大好きなんですけど、奈川地区と松本市の人たちが一緒に奈川地区のことを考えていくみたいな流れと、遠くから来る関係人口はもちろんですけども、地域のなかでも奈川に来たことがないという若い人たちがいるとお見受けし、地域のなかでも関係人口的な動きがあるといいなという感じです。

『studio-L』はやっぱり抜群のプロジェクトづくりのセンスをお持ちです。僕も本当にいつも敬服しているんですが、今回行われたのは「奈川のみかたをふやすCAMP」という1泊2日の交流ツアーでした。「みかた」というのは奈川の仲間という意味の「味方」と、視点を変えて新しい奈川を見つけ直そうという「見方」のダブルミーニング。そこでゲスト講師として僕はお話をしてきました。

僕は奈川を訪れるのが初めてでした。皆さんは行かれたことはあるでしょうか。車で行く場合は松本方面から国道158号を西へ向かい、上高地へ行くのと同じ道を進むのですが、最後に奈川方面と上高地方面へわかれる地点がトンネルのなかにあるんです。皆さん、上高地は知ってますよね。世界に誇る日本の美しい山岳の景勝地。僕も上高地から山登りに行くことがよくありました。上高地にはイワナの仲間がいっぱいいるので、僕は有名な河童橋から「いっぱいいるな、イワナの仲間」と眺めるのが好きなんですけど、上高地は京都と並んでオーバーツーリズムがすごくなっていることも感じます。一方、その上高地と谷を挟んで反対側にあるのが奈川なのです。

トンネルのなかで国道と県道26号がY字路になってわかれていて、右に行くと上高地、左に行くと奈川。たくさんの車がトンネルのなかで連なっているのですが、見ていると右に吸い込まれていく車ばかり。上高地、上高地、次の車も上高地。そんななか僕たちの車だけが左に曲がります。醍醐さんに聞くと、ここは観光バスが上高地へ向かうルートで、このY字路を右に曲がる車の方が圧倒的に多く、奈川の方に行く車は少ないそうです。でも、左に曲がると上高地とはまた異なる山岳の美しい風景に出合えるのであれば、奈川の方がゴールデンルートになる可能性もあるんじゃないのかなと思ったりもしながら、ハンドルを左に切るのでした。

奈川は人口565人の小さな地域ですが、ある趣味を持っている人々にとっては憧れの場所なんです。それは、そば。食べたり、打ったり、とにかく奈川はそば好きから一目置かれている地域で、「奈川在来」というそばの在来種があって、「そばの聖地」とも呼ばれ、バイクに乗ってそばを食べに来る人で賑わいます。

奈川では「とうじそば」というのが有名です。かご編みでできたしゃもじにそばを入れ、具だくさんの温かいけんちん汁のようなつゆに浸して食べるという、なんとも贅沢な食べ方があって、これが名物です。もちろん従来のそばの食べ方でもすごくおいしいから、そば好きなら「いつかは奈川のそばを食べたい」というほど。信州そばが日本に名を轟かしていますが、信州そばのなかでも奈川のそばは別格だそうです。その別格具合を表しているのが、奈川では年間にそば祭りが5回も開かれるという事実。開きすぎじゃないかって思うかもしれませんが、奈川の皆さんは準備期間も含めたら1年中そば祭りに関与してるわけです。そのくらいそばが主力の商品で、大事にする文化も残っているのです。

それで、これから奈川がどうなっていったらいいかみたいな話をしたときに、そばはもちろん大事だけれど、また違う奈川の魅力みたいなものを『studio-L』と奈川地区、松本市の皆さんが一緒になってこれから見つけていくんだろうなと思いました。キノコや山菜もたくさん採れるし、ジビエも獲れるし、ダム湖からサクラマスも上ってくるように、地域の人が大事にしている食材がたくさんあります。でなければ、とうじそばも生まれていなかったかもしれません。すごく自然の循環がなされている地域だなと思いますから、この場所に人がやってくるための「関係案内所」は一体どこになるのかなと思い巡らせてみました。もちろん、皆さんがコミュニティセンターなどでつくっていく可能性も高いし、スキー好きな方や山好きな方が集まる宿もあるので、そういったところから松本市に暮らす若い人たちとの関係性が再び紡ぎ合わされていくのかなとも考えられました。

そうしたなか、「この手があったか」というビジネスを始めた方が奈川におられました。『製材所のパン屋』という製パン店です。奈川ご出身のご姉妹が店主で、僕もご挨拶してパンを買って食べたのですが、とてもおいしかったです。パンの工房を開くにあたって、奈川にあるご実家の、すでに閉じた製材所を活用されたそうです。なぜ製材所で製パン店かというと、パンを焼く窯で使う焚き木にその製材所に残されていた製材を使おうと考えたからです。すごい大きな製材所だから、製材された木のストックもたくさんあるようで、いいアイデアだなと感心しました。

このお店は関係案内所になる可能性は高いんじゃないかな。おいしいパンもありますしね。関係人口が現れ、移住者が増えていく傾向として僕が提唱している7つの「やわらかいインフラ」の最後にも「最高のパン」を挙げているように、地域においしいパン屋さんがあることはとても大事です。『製材所のパン屋』はもう数年間営業していて、結構歴史があるんです。ローカルテレビにも出たりして、松本市から買いに来るファンもいます。さっき話したトンネルのわかれ道を奈川方面に向かって10分もしないところにあるので、奈川だけでなく上高地に観光に来た人にも立ち寄ってもらい、奈川の良さに気づいてもらえたらいいですね。

涼しくて、美しくて、爽やかで、人との出会いも期待しちゃう奈川

奈川は思った以上に広い地域で14ほどの集落があります。奈川の人たちは、それぞれの集落が輝くような仕組みをつくりたいとおっしゃっていて、自由に北斗七星などの星座みたいに回れるような仕組みを取られるといいんじゃないですかみたいな話を、講演後の質問に対して答えさせてもらいました。ただ、奈川に暮らしている若い人は多くはありません。中学校卒業後は高校のある松本市内に出てしまうのです。その後、奈川に戻ってくる若者が少ないのです。奈川から松本へは、高校生が通える距離ではないでしょうね。かなり長時間かけて往復しないといけませんから。バスがあるわけでもなく、「新島々」というアルピコ交通上高地線の駅が奈川から車で30分ほどのところにあるんですけど、高校生は車には乗れませんし、道そのものはいい道なのですが、山の地形に沿ったワインディングロードで、200メートル眼下にダム湖があるような険しい道。あそこを自転車で走って松本の高校に通うのはちょっと現実的ではありません。子ども時代を奈川で育つのは素晴らしいと思いますが、子どもの人数も少なく学校の存続も危ういところにあります。1人でも減ってしまうと大変な変化が起きてしまいます。

そういう地域に松本から若い人たちがやってきて、「奈川のみかたをふやすCAMP」というプロジェクトが実施され、1泊2日のワークショップが行われたのです。僕はどうしても別件があって、その日のうちに戻らなければいけなかったので、講演と少し皆さんとお話をしておいとまさせていただいたんですが、夜は焚き火を囲んでみんなで話すという楽しいプログラムもあったようです。来てくれたのは20代から30代の女性の方が多く、松本から初めて来ましたと言う彼女たちの楽しそうな様子を見ていると、奈川に住む、住まないは置いておいて、興味を持って奈川に来てくれる方は潜在的にもっといらっしゃるんだろうなと思いました。

奈川を「そばの聖地」としてアプローチすれば、そば好きのクラスターには響くけれども、それ以外の人には響かないかもしれないから、さらに違う見せ方をしてもいいんじゃないかな。たとえば、秋田県の能代について話した時に出た「森林偏差値」。森林率が約95パーセントの奈川は「偏差値95」になるわけだし、標高も約1200メートルなので涼しく、温暖化の時代には圧倒的に有利。冬は雪深い場所ですから、風の力みたいなことも含めて「新・地域の偏差値」に含まれる3つのポテンシャルは、申し分ないくらい高い地域でしょう。

若い人たちが感じられる魅力がそういう部分に移っていけばいいんですが、実際、移っていくと思いますよ。80年代に山梨県の清里が流行ったのは高原だからなんですよね。涼しくて、美しくて、爽やかで、人との出会いがあるかもしれないっていうことでみんなが訪れたのであれば、この涼しさみたいなものを改めて自分たちの味方につけるっていう感覚は悪くないはずです。

奈川には3か所にクラインガルテンがあって、醍醐さんに案内していただいたんですけど、素晴らしい風景でした。その風景を見て感動しない理由がないくらい、僕も震えたんですよ。乗鞍とか見えるのかな。すごい綺麗な山が見えるんですよ。まさにこれ山岳地帯。ヨーロッパのシャレー、つまり山小屋みたいな建物で、実際には11月下旬くらいで雪の季節になるので閉めちゃうんですが、ほぼ1年中、住居と畑がついている施設を分譲しているんです。名古屋ナンバーとか、大阪ナンバーの車の人たちが来ていて、なかなか空きが出ないそうです。奈川に住民票を持ってお住まいの人たちのコミュニティと、美しい風景に包まれてスローライフ的な暮らしをしたいと家族で借りている中京圏とか関西圏の人たちのコミュニティと両方あって、お互い結構行き来しているようです。二十数年前からつくられているものなので、今から際立ったPRはできないかもしれないですが、その場所をリノベーションするのか、リプレゼンテーションするのか、何かするのは1つ方法なんだろうなと思いました。若い人たちが好きな風景ですよ。「アルプスの少女ハイジ」って言うと牧歌的かもしれないですけど、ペーターとかクララとかがいそうな、そういうイメージです。

奈川は上高地のように世界中から観光客が来る地域ではありません。バイクの人、そば好きの人、冬はスキー客が主な観光客でしょうか。スキーは、たとえばニセコみたいなバックカントリースキーができるわけじゃなく、長野オリンピック時代にも通ずる昔ながらのゲレンデのスキーが楽しめて、高齢化も進んでいますから新しいものをつくらないと……という感じです。若い移住者が経営するレストランができたりしていますし、自然の風景が素晴らしいので、それに気がついた人たちは移住し始めていますね。これから増えていくでしょう。松本までなら1時間で買い物や遊びに行けますから。ただ、山道が好きな人はいいけど、それが苦になる人、あるいは雪や寒さが苦手な人は、移住に慣れが必要かもしれません。北の国からの世界観や根っからのアルパイン好きみたいな、厳しい気候が好きな人たちには向いています。厳しい気候や自然に心が満たされる人も当然いますから、そういう人に響いていけばいいでしょうね。

醍醐さんは兵庫県庁にかつて務められ、その後、長く東北芸術工科大学の先生をやってらっしゃったので、真冬の豪雪の山形県内とかで車を運転するのは慣れておられるそうです。だけど、上高地クラスのワインディングロードで、ものすごい雪のなかをこの3年間くらい往復しているらしく、やっぱり全然違う、山形とは違う緊張感があると言っていました。僕が訪れたのは11月で雪はなく、紅葉が美しいシーズンでしたが、確かにこれが雪道だとちょっとドキドキするなと感じました。道の下、200メートルほどのところに湖が見えるんですから。今度は夏の季節とか、新緑の季節に伺いたいなと思いました。いい場所ですよ。若い人の大きな発信が今ないのであれば、逆にチャンスだと思います。若い人も暮らしています。自然のあるところで子育てをしたいからというご家族も来られていたので、そういう面での可能性も大きくあると感じました。

さっき話した通り、そばが有名な奈川ですが、僕は山菜そばをいただきました。麺が細く、返しが甘めなんですね。僕は自分でそばを打たないんですけど、たとえば、新潟の津南町の「フノリ」という海藻をつなぎに使ったへぎそばとか大好きです。ツルツルとした食感がいいんです。僕の出身地である群馬県はうどん文化で、水沢うどんっていうのが日本三大うどんの一つと言われています。「日本三大〇〇」の3番目に挙げられがちですが、「三大〇〇」の3番目ってみんな入れ替えるじゃないですか。讃岐うどん、稲庭うどんが二大うどんで、3番目はわりと出入り自由。そこに各地で自慢の強豪うどんを入れるという(笑)。その日本三大うどんに数えられる水沢うどんを食べて育ったので、うどんも好きなんですけど、隣が長野県ですからそば文化にも理解が深くて、「群馬でそば屋をやってれば潰れない」と母もよく言っていました。お前もいつかそば屋をやったらいいんじゃないかっていう提案だったのかもしれませんが、そんな「ナチュラルボーン・そばイーター」が食べても、奈川のそばはおいしかったです。お土産にそばを2パック買って帰りました。残念ながら今回、とうじそばは食べられませんでしたが、なんだかそば打ちの世界に呼ばれているような気がするほど、そば文化が濃厚な地域でした。

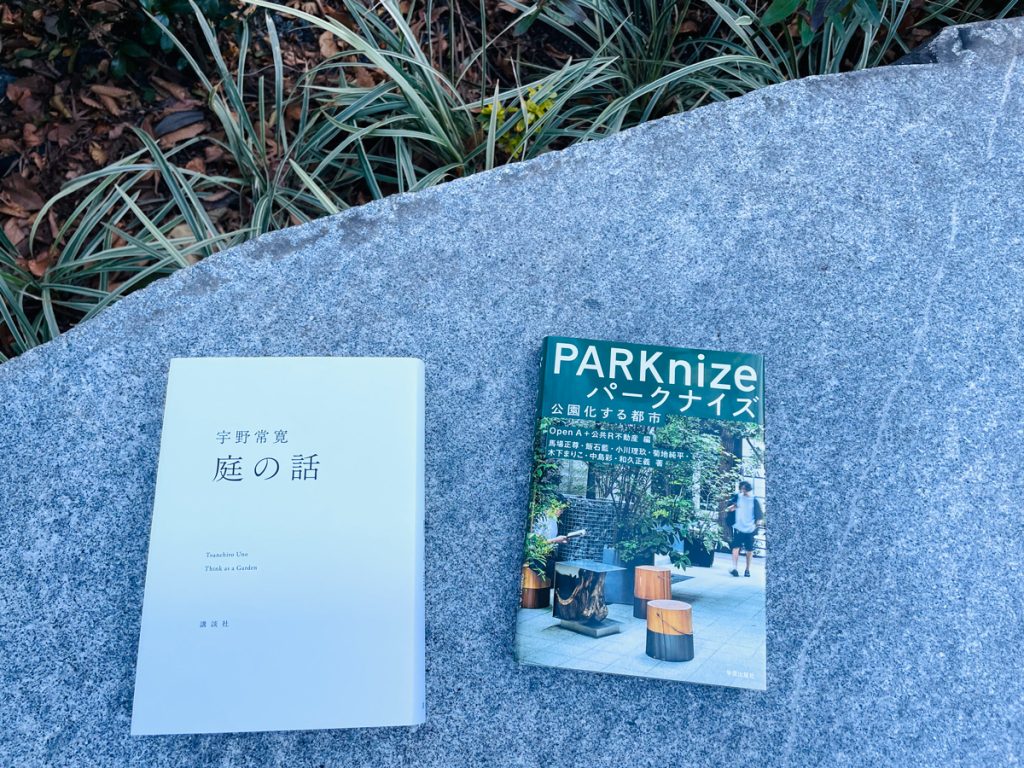

関係案内所の方向性を示してくれる『パークナイズ 公園化する都市』

『studio-L』の山崎亮さんと『Open A』の馬場正尊さんとは、ほかのプロジェクトでもご一緒したりすることがあって、2人には大いに影響を受けているのですが、馬場さんが最近出された本の中でも、すごい先のことを考えられているなと思ったのが、学芸出版社から出された『パークナイズ 公園化する都市』という本です。この本を出される以前から馬場さんは都市の公園化についてしばしば言及されていて、たとえば今、人口減少社会の日本において、人口が密集した地域でも歯抜けのようになって出てきている空き地や空き家が、皆さんの地域にもあるんじゃないかなと思います。すごくいい建物だったけど取り壊してしまって空き地になったとか、公共空間みたいなところがさらに広がっているとか、そういう場所に馬場さんは「パークナイズ」って言葉を当てはめられたんです。

まちが公園のような場所になり、そこでのびのびと過ごしたりとか、人が出会ったりするような場所をつくり始めている地域が多くなってきている。遊休空間だったところが、人が公共的に出会えたり、遊んだり、イベントを開いたりみたいな場として活用され始めていて、それは社会が求めていることなのではないかと提議しています。馬場さんを中心とした著者の皆さんが書かれて、『Open A』と『公共R不動産』が編集されています。

ところで皆さんは公園っていうとどんなイメージを持たれますか? 東京だと駒沢公園や馬事公苑を思い出す人もいるだろうし、新宿御苑みたいな広いところを思い浮かべる方もいると思いますが、僕はまちの小さな一角のスペース、たとえば、東京都市大学の坂倉杏介先生たちが 『芝の家』を立ち上げられ、その前に広場をつくられました。これは馬場さんの本に載っていませんが、おそらくそれもパークナイズの手法なんじゃないかなと思います。都会の空き地がコインパーキングになるケースは多いですが、なんでもかんでもコインパーキングにしてしまうのもどうかと思います。コインパーキングがあれば便利な地域もたくさんあるので全部なくなっては困るのですが、人が足を止めてゆっくりできる場所をつくろうとするとき、公園かコインパーキングのどっちがこれからの社会に求められていくかというと、公園でしょう。おそらく馬場さんが考えているパークナイズが社会の潮流っていうか、世界の潮流なんじゃないかなと思います。

『ソトコト』が入っているビルは溜池山王の一等地にあるんですけれども、建物は昔ながらのビルで、それこそデザインスタジオみたいな、レイアウトとかをやっているデザイナーさんたちが賃貸で借りているような空間なんですが、その目の前の三角地帯が去年、すごく立派な、いろんな樹種を集めた公園のような空間になったんです。それができるだけで、殺伐とした雰囲気のなかを人が歩いている印象じゃなく感じるのは、僕だけじゃないはずです。海外の人がスーツケースを横に置いて座って談話していたり、配達の仕事をしている方がお昼時に缶コーヒーを飲んでいたり、人が休むことを許容してくれる場所として公園っていうのは機能しているとなると、働く場所や住む場所とはまた違う場所が生まれていくっていうのがサードプレイスの延長線上なのか、サードプレイスレボリューションなのか、そういうものが生まれ始めているなと、馬場さんの本を拝読して感じたところです。

「関係案内所」という視点で言うと、関係案内所は何か物事を起こすためのインキュベーションハウスというわけじゃなくて、誰でも寄れる「止まり木」みたいな感じの方が自然なんじゃないのかなと思うと、「パークナイズ」という考え方は「関係案内所」がどっちの方向に行ったらいいかってことを導いてくれているような気もしました。僕は馬場さんの大ファンですから、またいい本を世に出してくれたと思って、すごくニコニコしながら読ませてもらっています。

「庭」という言葉をキーにして、社会の動きを語る『庭の話』

同時に、やっぱり僕の大好きな批評家の宇野常寛さんも2024年12月に新しい本を出されました。ちょうど僕も12月に新しい本『オン・ザ・ロード 二拠点思考』を出したこともあって、宇野さんが「何か一緒にやりましょうよ」と温かい声をかけてくださっているので、2025年は楽しいことをご一緒できたらなと考えているところなんですが、その宇野さんが講談社から出されたのが『庭の話』というタイトルの本です。

庭っていうと、環境とか造園みたいなイメージで捉えられがちですけども、宇野さんの考えている今の社会の動きみたいなものを「庭」という言葉をキーにして、いろいろな方々が出て論じられていく一冊です。たとえば、鞍田愛希子さんが経営する『ムジナの庭』という、障害のあるみんなが集まれる就労継続支援B型事業所を実例として紹介したり、都市の循環の仕組みづくりに取り組む実例も書かれていたりするので、そういった意味では『ソトコト』が好きな皆さんが読んだら、すっと心に入ってくるんじゃないかな。

とても大事な視点だなと思ったのは、家庭という言葉を皆さんは普通に使うと思うんですけれども、自分が仕事をして戻って来て、血縁なり何かしらの縁でつながっている人たちが一緒に暮らしているところを「家庭」と呼びますよね。この家庭っていうのは普段からよく使っている言葉ですが、大きく分けると2つの言葉が含まれています。「家」と「庭」です。僕たちは、家に庭があるという暮らしが当たり前にあった時代から、今は家に庭がない暮らしがデフォルトになっている時代に生きていると思うんです。

僕は群馬県高崎市の実家に帰ると、元々倉庫や小さな工場だった場所があって、会社と家の区別がつかないような敷地のなかで母親が鬱蒼としていた場所を少し地ならしをして、ナスやニンジンやトマト、カキなどを植えて育てている庭があるんです。家は高崎の市街地に位置するんですけど、タヌキが行き来したりする姿を見られたりして、生き物の多様性をキープしているという意味では僕も好きな庭なんですが、そんな庭のある暮らしをしていない人たちの方が大多数になってるのが現代社会です。特に4500万人もの人が暮らす首都圏では、目の前に広がる庭というものと、少し縁遠くなっている人が多くなっているように思います。マンションのベランダで園芸を楽しんでいる方もいらっしゃるとは思いますが、どちらかというと庭のない暮らしを送っている人の方が多いのではないでしょうか。

宇野さんはそこに注目をされていて、自分とパブリックをつなぐ機能として庭を捉えています。僕は魚や川が好きなので、汽水という河口付近の淡水と海水、つまり真水と塩水が混ざり合った水域を表す「ブラキッシュ・ウォーター」という言葉をよく使うんですけど、ここが小さな生き物や命のゆりかごになっています。いろいろな種類の生き物がここで繁栄を繰り返したり、小さな魚たちが大人になっていったり、より多様なものたちが生き延びられる場所としてブラキッシュ・ウォーターはあるんですけど、宇野さんが考える庭というのも、僕たちが家の事として考えていること、外でやる仕事として考えていること、社会事として考えていることの直接のぶつかり合いではなく、そこを緩やかに接続するような場所としての庭的な感覚みたいなことを本のなかで書かれていらっしゃると感じました。馬場さんの公園にしても、宇野さんの庭にしても、同じような未来を予想されていて、さすがに鋭い指摘をされ、提案されているなと感銘を受けながら読みました。

僕が「関係案内所」と呼んでいる場所も、自分以上他人未満と言えばいいでしょうか、自分のテリトリーを超えているけど他人のテリトリーでもないみたいな、自分と他人が混ざり合うブラキッシュ・ウォーターみたいな空間として関係案内所を提唱しているという意味では、パークナイズや庭の話は大変心に響きました。この2冊、とてもためになるので皆さんも読まれてみてはいかがでしょうか。