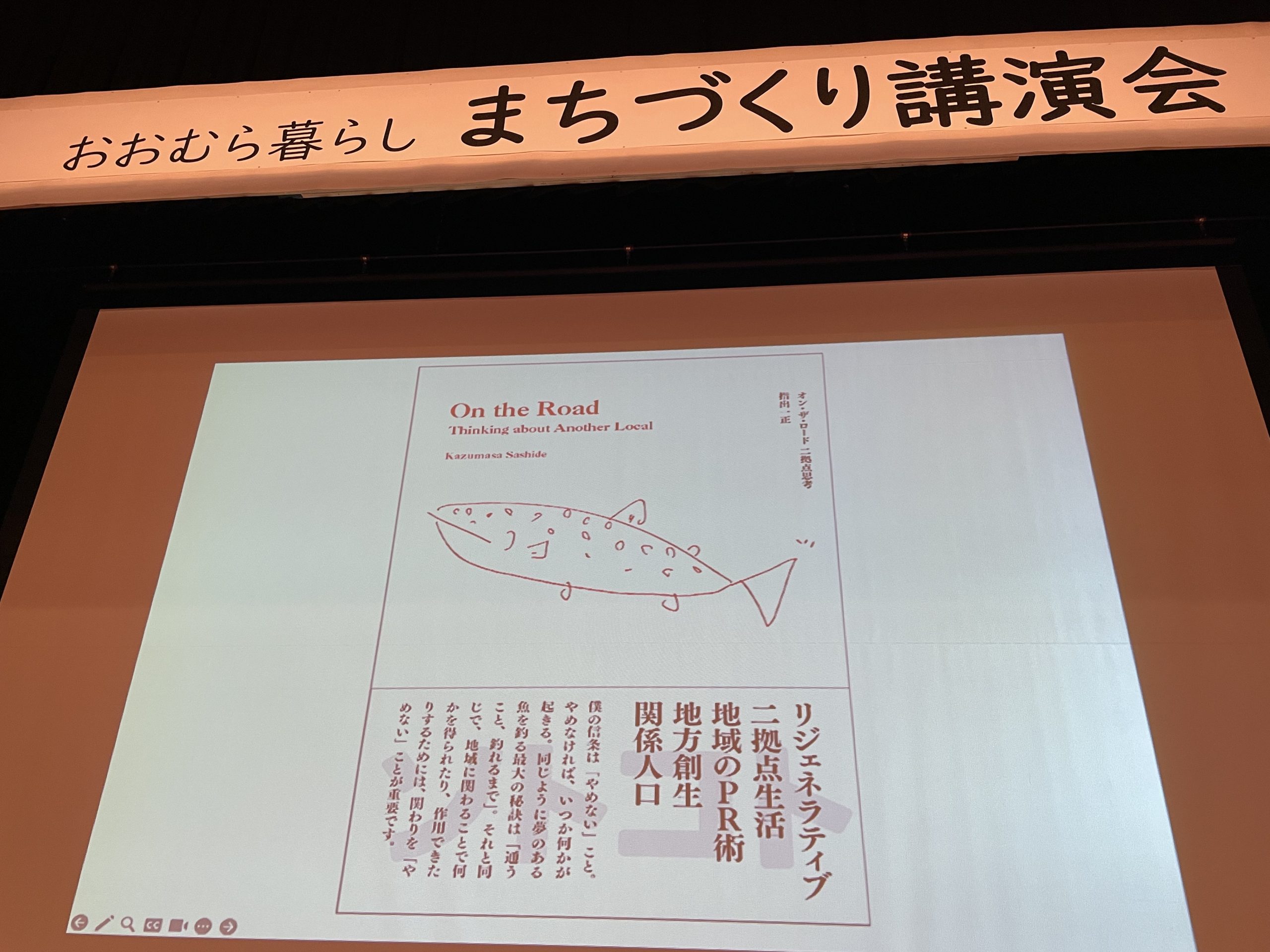

『オン・ザ・ロード 二拠点思考』出版後の反響

2024年12月に発刊した『オン・ザ・ロード 二拠点思考』は、ありがたいことにいろんな肯定のメッセージや評価をいただいています。Amazonでもたくさんの星をいただいていて、この本が皆さんに愛されているということが認識でき、とてもうれしく思っています。高崎経済大学地域政策学会の推薦図書になったり、僕のFacebookを見て韓国からオファーが届き、韓国語版も出版されることになったりもしています。

年が明けて2025年1月以降、本のタイトルと同じように僕自身もなるべくオン・ザ・ロードにいたいと思ったので、本の出版記念のツアーを始めることにしました。題して、「『オン・ザ・ロード 二拠点思考』指出一正全国セミナーツアー」です。募集をすると、東北地方、中国地方、僕が二拠点生活をしている近畿地方など、全国の方々からセミナーの依頼が届き、多いときは週に3回も伺ったり、土日連続で伺ったり……みたいなことを続けています。

出版記念のツアーはこれが初めてではなく、2016年にソトコトの200号が発刊され、『ぼくらは地方で幸せを見つける』(ポプラ社)という単行本を出版したときも、「レンタル編集長・サシデがゆく! ソトコト出張トークイベント」というツアーを実施しました。当時は、地方創生や関係人口という言葉が注目を集めていたので、比較的、行政の方々が声をかけてくださることが多く、市長が見にきてくださったりもしました。「行政や若い世代、NPOの皆さんの中に、地域のことを真剣に考えている人たちがこれほど大勢いるんだ、それも全国に」ということを改めて実感させられたプロジェクトでもありました。たしか1年間くらい続けて、30か所くらい訪れたんじゃないかなと記憶しています。

8年ぶりの「レンタル」という必殺技

この「レンタル編集長・サシデがゆく! ソトコト出張トークイベント」は、自分では行き先を選べませんでした。これって、僕にとっては必殺技なんです。というのは、編集者って自分の趣味や嗜好で企画をつくりがちで、いくら「広く一般に受け入れてもらえる企画を」と言いながらも、企画に自分の癖が表れることが多いのです。たとえば僕だと、川が美しいまちに行きたいとか、源流域に行きたいとか、企画を考えるときに、そういうバイアスがかかってしまう傾向がどうしてもあります。でも、「出張トークイベント」では、どこから依頼が来るかわからない状態で、僕は自分の本を携えて地域へ伺い、地域の豊かさをみんなと話し合っていました。「ツアーを始めますよ」とFacebookを中心に呼びかけると、1か月間ほどで三十数か所から依頼が来ました。

自分で行き先を選べないとどういうことが起きるかというと、意外な人たちから声がかかり、そこへ向かうことになります。たとえば、中学生や高校生の女の子たちが僕を呼んでくれて、「指出さん、地元って一個じゃなくていいんですか?」みたいな副題がついているようなイベントを開いてくれて、そこで僕が話をしたりします。また、東日本大震災からの復興に向かって進んでいる気仙沼の高校生が僕を呼んでくれて、「僕はこの気仙沼というまちが大好きで、これからどうなっていくかということを自分の世代だけじゃなく、いろんな人と語り合いたいので、指出さんサポートしてください」と優しく、熱い思いをぶつけてくれて、一緒にトークイベントを開いたりもしました。

鹿児島の大学生たちに呼ばれたこともありました。7人くらいのイケメンのボーイズから、「とにかく鹿児島が大好きなので、何をやるのかまだ決めていないけれど、何かをやりたいっていう決意表明する会を開くので、そのときにお話をしてください」と言って呼ばれたりもしました。

そういうふうに、自分が選ぶとなかなかたどり着けない若い世代の皆さんや、知らなかった地域の皆さんから声をかけていただいて一緒に話をしたことが、今、僕が地域を語る上での大きな礎の一つになっているのです。だから、僕はこれを「必殺技」だと思っているのです。あれから9年近くが経った今、僕を呼んでくれた彼ら・彼女らは20代後半や30代になって、社会的にも力をつけて活躍されているんだろうなと思いを馳せたりしています。

全国各地で出会う「地域のひだまり」

訪問先にバイアスがかかると、「この地域が地方創生のお手本だろう」みたいな感じで、あるいは、「自分の好きなラーメン屋さんがあるから」といった理由で選んだりしなくもないので、そういうバイアスがかからないよう、さらにはアンコンシャス・バイアスみたいなものさえかからない状態で地域と出合うためには、「レンタル」という仕組みはすごくいいなと思ったので、じゃあ8年ぶりに「レンタル」をやってみようと考えたのです。蓋を開けてみたら、ありがたいことにまったく異なる地域や、まったく異なる人々が呼んでくれて、まだまだ折り返し点にも行ってないのですが、僕の出張を大勢の方々に待っていただいている最中です。昨日の夜も、静岡県下田市の方々に呼ばれてトークセッションに登壇し、今朝9時くらいの下田発の伊豆急行に乗って世田谷の自宅に帰ってきたところです。

今、実施している「『オン・ザ・ロード 二拠点思考』指出一正全国セミナーツアー」は2025年2月から始まりました。これまでに行った場所を挙げると、長野県長野市、栃木県宇都宮市、岐阜県各務原市、岡山県津山市、群馬県高崎市、前橋市、愛知県名古屋市、長野県大町市、宮城県仙台市、大阪府・能勢町、兵庫県高砂市、兵庫県神戸市など順不同で、まだまだ続きますが、こんなふうに全国各地を訪れています。続けられる限りは続けたいなと思っています。

基調講演が増えた理由

「『オン・ザ・ロード 二拠点思考』指出一正全国セミナーツアー」以外にも、地域の方々から「話をしてほしい」と呼ばれることもあります。たとえば、長崎県大村市、大分県・九重町、福井県福井市、広島県福山市から声をかけていただいたりしています。シンポジウムでの登壇、特に基調講演の要望が多いですね。

なぜ最近、基調講演に呼ばれることが多いのかなと考えたのですが、たぶん年齢でしょう(笑)。今、55歳なのですが、気持ちとしてはまだまだ若輩者で、大したこともできなくて、見識も深くなく、研究もしていないというスタンスだけは以前からずっと変わっていません。しかもルーツが雑誌の編集者ですから、そもそもローカルに関しては在野なわけです。だけど、基調講演がすごく多い。どちらかというと僕はパネルディスカッションに呼ばれるタイプで、もしくは、首長クラスの人たちが登壇される会の司会進行役の依頼はたくさん来るんですけど、それ以上に基調講演の依頼が一昨年くらいからとても多くなって、月に3、4回くらいあるんですよ。もちろん、トピックに選んでいただいているテーマが関係人口やウェルビーイングや二拠点生活だからということもあるんでしょうけれど、それにも増して、基調講演を依頼される年齢になってきたのかなと思ったりもします。

従来の本とは違う「本感」

話を「『オン・ザ・ロード 二拠点思考』指出一正全国セミナーツアー」に戻します。昨日訪れた下田でのトークセッションは、1階が『Table TOMATO』という料理店、2階が『Books半島』という書店のあるスペースで開催されました。その場所をつくったのは山田真由美さんという、『ぼくらは地方で幸せを見つける』をつくってくれたフリーランスの編集者・ライターでもある方です。9年近くが経って、山田さんが僕の2冊目となる著書を読んでくださって、主宰されている「SESSION!半島」という新しいシリーズイベントの初回のゲストとして僕を呼んでくださったのです。下田は伊豆半島にあります。半島なので三方を海に囲まれ、海からも陸からも人がやってきて交流するという文化が昔からあります。いろんな人が出会うという半島の良さと、同じように人が交流するセッションの面白さを掛け合わせて、「SESSION!半島」というネーミングにされたそうです。

話がちょっとそれるかもしれないですが、「『オン・ザ・ロード 二拠点思考』指出一正全国セミナーツアー」で各地を訪れていると、何か共通の匂いっていうんでしょうか、そういうのを場所に感じることがあるんです。たとえば、本の出版トークイベントとか出版記念会っていうと、それこそ大型書店のエスカレーターの脇の小さなスペースや、あるいはイベントスペースで著者が本を積んだテーブルに座ってサインをするみたいな形が多いんですよ、出版の世界では。書店の中で行うのが普通なのですが、『オン・ザ・ロード 二拠点思考』で呼んでくださる皆さんは、独立系書店はもちろんあるのですが、それ以外にも、何だろうな、そのときどきに顔を変えていく表情豊かな場所に呼ばれることが多いんです。あるときは、みんなでお菓子をつくって食べながら語らうサロンだったり、あるときは、角打ちみたいな感じでみんなでお酒を飲みながら語り合う場所だったり、ワイワイガヤガヤやろうみたいなところだったり、ゲストハウスみたいなところだったり。「こういうところに僕の本は属してるんだな」って思うくらいに、一般的に本の出版記念パーティーを開くべき場所とは違う場所に呼ばれることが多いのです。普通の本とは違う「本感」を持っているというのかな、そういう本なんだなっていうことをすごく感じています。

能勢町の『福田商店』で感じた懐かしさ

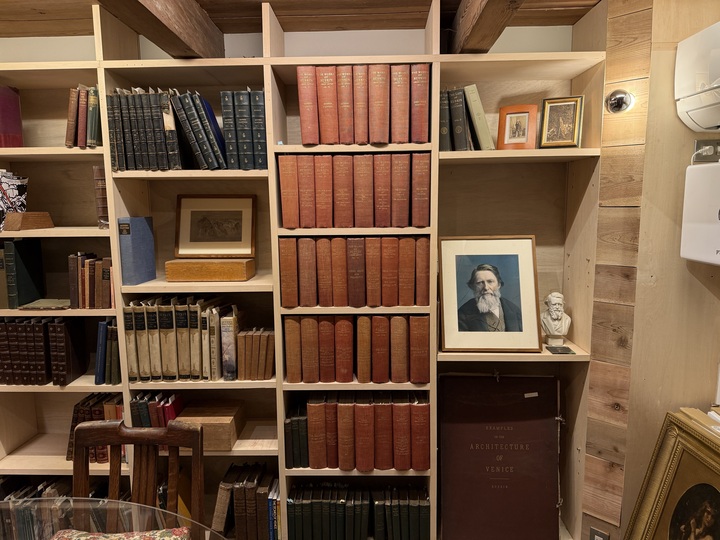

4月には、大阪府・能勢町を訪れました。能勢は京都や兵庫に近い大阪の北の方にあって、ジョン・ラスキンとウィリアム・モリスの貴重な蔵書を収める『大阪ラスキン・モリスセンター』という、山崎亮さんが主宰する『studio-L』が共同で管理・運営をされている施設もあります。山崎さんは著書の『コミュニティデザインの源流 イギリス篇』(太田出版)の中で、アーツ・アンド・クラフツ運動につながっていくラスキンとその弟子のウィリアム・モリスの思想についても書かれています。そして最近、センターの中に、『コミュニティデザイン・ラーニングセンター』という、コミュニティデザインの思想や手法を学べる研修施設もつくられました。見学させてもらうと、まさにコミュニティデザインに関する対話型のワークショップが開催されていました。

伺ったのは、その『大阪ラスキン・モリスセンター』から車で5分くらいのところにある、『四季の企画室 野の 福田商店』でした。元々は昭和初期から続く雑貨店かな、食料品店かな、をリノベーションされて、イベントや教室を開催したり、ギャラリーになったり、喫茶も提供されていたりする素敵なコミュニティスペースで、運営されている福田愛さんのお招きを受け、伺いました。驚いたのは、『福田商店』の前に、釣具メーカーの「マルキユー」の看板が立てかけてあって、そこに「指出釣具店」って書いてくれてたんです。「なんでこんなレトロな看板があるんですか?」と聞いたら、福田さんのおばあちゃんがこのお店をされているときには化粧品やタバコといった雑貨を販売していたそうですが、たぶん地元の子どもたちからリクエストがあったんでしょうね。「釣具も置くようになったんですよ」って話をされていました。だから、この看板があるのだとか。店の一角には釣具が置いてあって、その当時子どもだった50代ぐらいの皆さんもそのトークイベントに来てくれたんですけど、「そうそう。ここで釣具買ったな」みたいな話をされていました。昔を思い出させてくれる「九ちゃん坊や」の看板を立てかけてくれて、20人くらいの皆さんで二拠点思考ってどういう考え方だろうみたいなことを話したのですが、それはそれは豊かで幸せな時間が流れていました。女性も大勢来てくれて、20代から50代くらいまでかな、こうやって皆さんが僕の話というよりは、この本に書かれているような世界観みたいなものをたぶん自分のことのように重ね合わせながら読んでくれたんだろうなっていうことを、感想を聞いていて思いました。そういう方々にとっても、『福田商店』はとても集まりやすいところとして新たに生まれ、育ち始めてるんだなっていうことを感じました。

女性たちがつくる新しいコミュニティの場

『福田商店』さんのように、「『オン・ザ・ロード 二拠点思考』指出一正全国セミナーツアー」を、うまくご自身たちが行っているプロジェクトに重ねて開いてくれる方々が多いようにも感じます。「セミナーツアー」にはなぜか女性が呼んでくださることが多いのですが、長野県大町市では宮田麻子さんという同世代の女性が僕を呼んでくださいました。宮田さんは東京・豊島区の区役所にお勤めになっていた時期があって、南池袋公園っていう素敵な公園がありますが、宮田さんもその整備などに関与されたようです。ただ、宮田さんが主に担当されていたのは小さなポケットパークで、その活性化に取り組まれていたようですけど、あるタイミングでご自身のルーツである北アルプスの玄関口の一つ、大町市に戻られ、古民家をリノベーションされ、カフェと、本棚オーナーが本を売る本屋さんが併設された『本と茶 TOBIRA-扉-』をつくられました。人が集える場所になっていて、その日は宮田さんのお母さんもお客さんにコーヒーを出すなどサポートをされていて、それはそれは家族でその場所を大事にされている様子が伝わってくるとてもいい場所でした。

こちらも、オープン1周年の記念みたいな感じでイベントを銘打ってくださいました。兵庫県高砂市の阿弥陀町というまちにも伺いました。山の麓にある体験型複合施設『農菓みきや』はおいしい焼き菓子もつくっていて、阿弥陀の山が眺められる素晴らしいロケーションのカフェに集まったみんなで語らいながらのんびりと過ごすことができましたが、そのときもオープン記念みたいな形でイベントに呼んでいただきました。

なので、僕はこの3か月間、お招きいただいた皆さんがつくったり、つくりつつある空間や場所に行きましたが、どこも優しい思いや願いに包まれた、地域のひだまりのような場所ばかりでした。それは、たとえば新宿の大きな書店で催される、有名な著者の本の発表会みたいなものとは異なるアプローチの本を使った催しだなというふうに思いました。僕は本ができたことをいつも寿いでいて、みんなもそれをお祝いしてくれるんですけど、みんながお祝いしたいのはその本というよりも、そういう時代感っていうんでしょうか、こうやってみんなで集まることの楽しさというんでしょうか。僕が訪れた地域は京都や鎌倉みたいなスーパーメジャーな地域ではないかもしれないけれど、来てみたらわかる等身大の良さみたいな、美しさみたいなものを持っているところばかり。そんな等身大の地域の良さを伝えてくれる場所が生まれ、進行形で育っているんだっていうことを、セミナーツアーで訪れるたびに実感しています。

個人や地域が思いとともにつくる場所

前回の「出張トークイベント」は、日本の地域で起きていることを、これからこうしていきたいと考え、活動されている人たちと出会うことができたという印象が強かったんですけど、今回の「セミナーツアー」では、個人や地域が自分たちの思いとともにパーソナルに場所をつくっているというふうに感じました。より「自分たちごと」のプロジェクトになっていっているというのでしょうか。僕がプレイスメイキングっていう言葉を説明するときに、賑わいを創出するためだけじゃないというのは常々言っていることです。賑わい創出にとらわれすぎると、それが強迫観念にもなっていくのでよくないからです。その場所にいることを受容してくれるとか、1人で訪れてもそこにいると安心できるような場所をつくることがプレスメイキングだと僕は思っています。

僕は呼ばれて、全国のいろんな場所に行くとき、知らない方々の中に1人で入っていくわけです。それは、恥ずかしがり屋さんだったら臆しちゃう行為かもしれません。30人や50人、あるいは700人のまったく知らない人たちがいる中、1人で話している時間は、図らずもプレイスメイキングの具合をチェックできるテスティングのようなものになっているんじゃないかなと思うこともあります。1人でいても、安心して気持ちよく過ごせることがプレイスメイキングには大事だと考えているからです。もちろん、声をかけてくださったところはすべからく1人でいても居心地がいい場所ばかりでした。

偶発的な本との出会いを演出するプレイスメーカー

さっき、『オン・ザ・ロード 二拠点思考』に関して、「本感」という僕の造語を使いましたが、それはこの本が、従来の本が認識される感覚とはちょっと外れたところにあると思っているからです。書店で話題の著書みたいな形で扱われるというよりは、この本を誰かに薦めたいと思う皆さんがイベントを開いて、僕を呼んでくれて、そこに人と人、人と本の偶発的な出会いが生まれる……、そんな本だと認識しているのですが、そんな出会いを演出するのもプレイスメーカーの資質なんじゃないかなって気がします。「面白い本があるからとにかく読んでみなよ」と、Amazonから誰かに本を送ることはでき、そうやっていただく本も僕はうれしいのですが、そうではなく、何となく面白そうだからと連れてこられたり、友達が開いたイベントだからと来てくれたりするみんなが、偶発的に『オン・ザ・ロード 二拠点思考』を手に取り、面白かったと言ってくれた瞬間は僕にとってもすごくうれしい瞬間です。ありがたいことに、持っていった本はほぼ全冊売り切れます。押し売りじゃなくて、気に入って買ってくれる瞬間に出会えるのはすごいうれしいです。

人生に影響を受けた本を語る

下田のイベント「SESSION!半島」では、イベントの開催者である山田真由美さんから、「会場に指出さんが人生で影響を受けた本を並べたい」という依頼を事前に受け、本のリストを出したら、ちゃんと並べてくださっていました。それは、以下のような本です。

『春秋山伏記』(新潮社)藤沢周平

『青べか物語』(新潮社)山本周五郎

『犬が星見た』(中央公論新社)、『遊覧日記』(筑摩書房)、『ことばの食卓』(筑摩書房)武田百合子

『オレがマリオ』(河出書房新社)俵万智

『日本奥地紀行』(平凡社)イザベラ・バード

『フィッシュ・オン』(新潮社)開高健

『津軽』(KADOKAWA)太宰治

『日輪の翼』(河出書房新社)中上健次

『貧困旅行記』(晶文社)つげ義春

『今夜、すべてのバーで』(講談社)、『ガダラの豚』(集英社)中島らも

『わしらは怪しい探検隊』(KADOKAWA)椎名誠

この14冊、山田さんは編集者なので僕は必要以上に意識して選びませんでした。自分の好きな本を素直にリストアップさせてもらいました。

本は2つの方法で選ばれていて、1つは地域です。『青べか物語』は千葉県の、ディズニーランドができる前の浦安、その漁師町がいかに奔放だったかが読める本です。西東三鬼の『神戸・続神戸』(新潮社)に通ずるくらいの、悲しい中にも楽しい世界があるみたいな、ある意味でディストピアかな、今たぶん僕たちはディストピアの世界に生きてると思うのですが、苦しい、つらい中にも悲喜こもごもがあったり、男と女の出会いがあったり、大人を騙してお金を稼ぐ子どもがいたり、そういうことがあった時代のディズニーランド以前の浦安が書かれていて、僕は好きです。『貧困旅行記』のつげ義春さんは、たぶん僕が今、オン・ザ・ロードで地域を巡っているよりももっと根源的に、ここで生きていくことはもう自分にはできないみたいな強迫観念のもと、九州の読者と結婚しようみたいな動機で出かけていって、不思議な時間を滞在するようなことが書いてあったりします。僕の中ではこういった本で地域を学んでいるところがあります。『津軽』もしかり、『日輪の翼』もしかり。

もう一つは、言葉の面白さで選びました。たとえば、目の前にあるホットケーキや浅草の温泉をこんなに面白おかしく、しかも魅力的に書ける武田百合子さんの言葉に学ばせてもらっています。人に伝え、共有するために言葉があるとしたら、ねじ曲げることなく言葉を聞いたり、見たり、発するだけでその人が幸せになれるような書き方や喋り方を、いつまでも追求していきたいのは編集者やライター、言葉をなりわいにする人にとっては大事な姿勢なので、僕もこれらの著者の文章の言い回しに影響というか、学ばせてもらっている本を選びました。

愛読書が変わらないということ

また、このリストには入っていませんが、僕は10代や20代のときに司馬遼太郎の『街道をゆく』(朝日新聞出版)をよく読んでいました。当時の僕は、司馬遼太郎を読んでいる自分を「大人びていて、ちょっと尖ってるだろう」っていうふうにイキがっていたんですけど、55歳になった僕が司馬遼太郎を読んでるのはど真ん中ですよね(笑)。日本の歴史に思いを馳せている年配の人、年配クラスターみたいな感じで。山本周五郎の『青べか物語』も20代の頃には、「超最高。昔の浦安ってこんな面白かったんだ。すげえ、ぶっ飛んでる」みたいに呟きながらページをめくっていましたが、今お薦めの本として挙げると、時代小説好きのおじさんみたいになってしまいます。もっと尖った自分でいたいんだけれど、「これが加齢か」と自分の年齢に対して少しセンチメンタルな気持ちになってしまいます。それにも増して、愛読書が20代の頃からあまり変わっていないというのもどうなんでしょうね。永遠のワンパターン。同じ本を何回も読んでいるのです。でも、考えてみると、それも大事なことだと思います。自分の表現と文体の軸をつくってくれた文章に戻ることは、定期的なメンテナンスでもあり、新たな発見や深化にもつながるからです。

本をお薦めする人との出会いがない

「SESSION!半島」のときもそうでしたが、自分の本のイベントで別の本の話をすると、その本も一緒に売れていくみたいなことが、高崎市の『REBEL BOOKS』というすごくセンスのある独立系書店の店主、荻原貴男さんがイベントを開いてくれたときにも実感しました。たとえば、内山節さんの『日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか』(講談社)とか、島村恭則さんの『みんなの民俗学』(平凡社)とか、柳瀬博一さんの『カワセミ都市トーキョー』(平凡社)とか、僕の好きな新書の話をすると、聞いているみんなはそれが欲しくなって買っていかれるんです。今のご時世、本が売れないと言われていますが、本をお薦めする人と出会えていないっていうことが売れない理由の一つなんじゃないのかなという気もします。今回もそういう気づきが得られる「セミナーツアー」になっています。

世代による読書観の違い

それで、ふと思ったんです。今の若いイノベーターの皆さんや起業家の皆さんがお薦めの本を選ぶとき、僕が選んだような本を選ぶのかなって。たぶんこういう本は選ばないと思うんです。チームビルディングの本やプレイスメイキングの本、コミュニティデザインの本が入ってくるのではないでしょうか。僕は世代の違いを気にするタイプじゃないのですが、僕が選んだ本は、僕がこういう本の中で大人になってきたということの表れであって、最後は破滅するとか、最後は多幸感に包まれるといった、日常に限りなく近いけど日常じゃないみたいな話の本が好きなのでこういう本を選んでいるのですが、これらの本を地域づくりやまちづくりのお手本になるよと言って薦められるかというと、薦められそうにはありません。自分はこういう本を読んでお手本にしてはいるけれど、今の読み手の若い人たちはもっと違う視点から本というものを捉えているのかなという感じはします。

マーカーを持って読み始める読者たち

『オン・ザ・ロード 二拠点思考』を買ってくださった皆さんが最初に何をするかというと、手にマーカーと付箋を持つそうです。心の中で正座をして、「学ばせていただきますよ、指出さん」って呟きながら本を開き、1ページ、2ページと読み進めていくそうですが、やがて、「この本は、地方創生の本なのだろうか?」と戸惑うらしいんです。確かにそうですよね。「これぞ、答えである」みたいなことをいっぱい書いているわけでもなく、右に行ったり左に行ったり、80年代に行ったりと、常にフラフラしている本なので、戸惑われるのは当然かもしれません。「本なんて、読んでも読まなくてもいい」「人生の役に立たなくてもいい」というのが僕の持論としてあるので、それも仕方がないのかなと思います。ある日突然、本の一節が自分を助けてくれる瞬間があるかもしれないので、そのときのためにとりあえず読んでおいて、1回忘れて、10年後ぐらいに何かの拍子に思い出して開いてみる、みたいなものでいいんじゃないのかなって。

むしろ、それが本の魅力じゃないのかなと思っているので、そういう意味では「すごく勉強になりました」と言って1回で読み終えられるよりは、ときどき棚から出して読んでくれたり、あるいはこの本はペーパーバックですからキャンプのときにページを破って薪の焚きつけにしてもらったりしてもいいわけです。そういう意味では、これは自分がつくってみたい本にとても近いものができたなっていうふうに喜んでいます。

Google Mapを片手に読む体験

明治学院大学社会学部の教授を務めておられる坂口緑さんは、僕の大学時代の同級生です。大学時代、水曜の夜には東京・下北沢のクラブ『ZOO』に行って、朝まで踊り明かす4、5人のグループの中に僕と坂口さんもいました。当時はネオアコと呼ばれる音楽が注目されていて、そのスタイルとして、みんなベレー帽やボーダーのシャツなどをおしゃれに着こなしていましたね。水曜の夜はUKナイトだったんです。坂口さんには、『ソトコト』で「ソーシャル系大学案内」という連載をお願いしていて、『神戸モトマチ大学』とか『ジョウモウ大学』とか、いろんなソーシャル系大学の他にも、ホイスコーレとか、オランダやデンマークの情報なども書いていただきました。そんな尊敬する坂口さんが、僕の本を読んでくれて、「こんなにGoogle Mapに頼る読書の仕方は初めてでした」というふうに言ってくれたのが心に残っています。本に出てくる静岡県の水窪とかもたぶん調べてくれたのでしょう。聞いたことのない地名だけど気になるという場所をGoogle Mapで調べてくれたことは、地域と接点を持つ上で大きな足がかりになります。次の本でも、Google Map やGoogle Earthを片手に読んでもらうような地域をいっぱい書いていきたいと思っています。

母親がこっそり現れた前橋のイベント

「『オン・ザ・ロード 二拠点思考』指出一正全国セミナーツアー」で伺ったところは、それぞれがプレスメイキングのお手本になる場所でした。群馬県前橋市には『黒田人形店』という、昔からのおもちゃ屋さんの2階で行わせていただきました。25人くらい来てくださって、とてもよかったです。びっくりしたのは、僕の母親が覆面をするかのようにしてこっそり現れたことです。言ってなかったはずなのに、なんで来ることができたんだろうと不思議に思いながら、でもずっと聞いてくれていたのでうれしかったですけど。

「セミナーツアー」と銘打っているのに、たぶん僕というより『ソトコト』というメディアが好きで、「こういう場所があるんですよ」と僕を通して広くみんなに伝えたいから僕を呼んでくださるのでしょう。そういう意味では、僕は人間としてではなく、トランジスタみたいに発信する機械として訪れ、地域の物語やそこで活躍する人々を認識して、お話をまとめたり、『ソトコトオンライン』で発信したりできればいいのかなと。この本も、そんな場所に惹かれ合うような人たちに届きやすいものになっているような気がします。

瞬時に現れて消えるプレイスメイキング

プレイスメイキングって、空き店舗をリノベーションしてコワーキングスペースにつくり変えるようなことを指したりもしますが、僕は瞬時に現れてはその場から消えるプレスメイキングもそうだと考えています。たとえば、シンポジウムのファシリテーター役とか、対談の進行役などもプレイスメイキングではないかと思っています。

先ほども書きましたが、職種柄本当によく依頼されるのです。特に編集者という立ち場では、著者の対談の進行役を仰せつかることが多く、これまでにも数えきれないほどの回数を行っているためすっかり慣れてしまってはいるのですが、最初の頃はしどろもどろで大変でした。

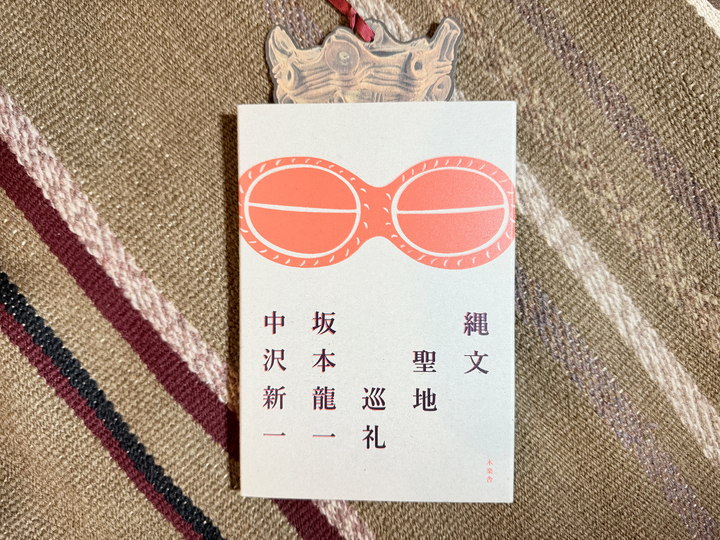

坂本龍一さんと中沢新一さんとの苦い経験

これは本当に自分の中で恥ずかしい経験としてあるのですが、僕が『ソトコト』で連載を担当していた素晴らしい企画に「縄文聖地巡礼」がありました。音楽家の坂本龍一さんと文化人類学者の中沢新一さんが、縄文が表出する地域や縄文がルーツにある地域を訪れて多岐にわたる対話を行うという、読んでいてこんなに誰得みたいな感じで僕がいちばん得なんじゃないかと思えるくらいに恵まれた連載の担当のひとりをさせてもらっていました。

連載が終わった後には『縄文聖地巡礼』という単行本にもなりました。その頃は書店がすごく元気な時代だったので、東京・新宿にある紀伊國屋書店の紀伊國屋ホールで発刊記念の対談を実施することになりました。坂本さんのニューヨークからの帰国のタイミングと中沢さんのご予定をお伺いして日程を決めました。そして、対談の進行役はなぜか編集担当者の僕が行うことになりました。ただ進行役とは名ばかりで、いざ紀伊國屋ホールのステージの上に、神のように崇めてるって書くとたぶん2人から言い過ぎだと叱られると思うので、大変尊敬するかっこいい2人と書いておきますが、その2人からちょっと離れたところに僕の席が置かれていました。その椅子に座ったのはよかったのですが、僕は2時間くらいの対談の間にうなずいているか、「そうですね」とかしか言えませんでした。司会進行役は場所をつくるはずなのに、そのときはまだ僕は30代前半だったと思うんですけど、2人の深い見識と、2人の長い信頼関係の間に割って入ることができず、「あの髪の長い若造編集者は一体あそこで何をやってるんだ」って、紀伊國屋ホールを埋め尽くした坂本さんと中沢さんのファンの皆さんはそう思っていたに違いありません。

あの苦い経験があったからこそ、今、場所をつくることを任されたとき、その場に来てくれた人たちみんなが幸せになれる場をつくらなきゃいけないなと思うと同時に、あの赤面するほど何もできなかった自分を思い出すのです。「あのとき、僕は何のためにステージに立っていたんだろう」「僕はいなかった方がよかったんじゃないのか」「もっとできることがあったんじゃないか」って、いつもそう振り返っています。たとえば若い人たちが開催するまちづくりトークイベントの進行役を任されたりするときや、まちづくりアワードで受賞者のトークセッションの進行を任されたりするときも、隣に坂本さんや中沢さんがいるような感覚で、「2人がより話しやすくなるような時間や空間をつくるのが僕の役割だから、頑張らなきゃな」みたいな気持ちで進めるようにしています。

司会進行のコツ。それは登壇者のプレゼンスを引き出すこと

一つだけコツをお話しましょうか。きっと読者の皆さんの中にも、さまざまな場所を仕切らなければいけないときがあると思うんです。そういうとき、一番にやらなければいけないことは、登壇してくれる人がどのくらいその場所に慣れているか、誰が話上手か、誰が話下手かみたいなことを瞬時に見極めることです。言葉の多さや少なさではなく、登壇者全員が限られた時間の中で自分のプレゼンスをプラマイゼロな感じで発揮できるように差配することが大事なのです。たくさん喋る人がたくさん喋ったらOKではなく、少ししか喋れない人も簡潔な言葉でみんなを感動させるということも大事なので、そういう発言ができそうなチャンスをうかがいながら、全員がプレゼンスを発揮できるように喋ってもらえたらベストですね。

プレイスメーカーって、本当にすごいと思います。その場にやってくるいろんな人に対して、最大限に楽しんでもらうためにはどうしたらいいのかということを常に考えているのですから。そんなプレイスメーカーの方々と話をすることで僕も勉強させてもらいながら、今、各地を回っています。