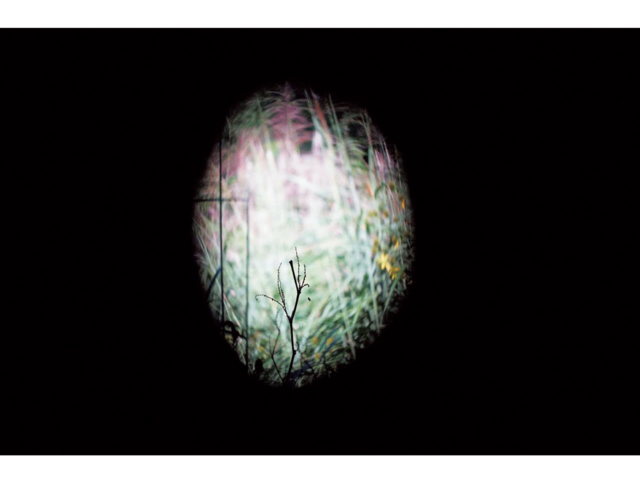

長野県・軽井沢町に住んでいると、苔やシダのような原始植物が多く、虫や獣も多い。人間は自然の一部であると肌感覚で分かる。すべての生き物に働く「いのち」の存在に敏感になる。湿気が多いとカビが出るが、カビも菌であり「いのち」の形態だ。わたしたちは大自然の中に人工的な文明を創り上げ、その中で生きている。人工世界と自然界との関係性や距離感は、常に考え続ける課題を運命として背負っている。

そして、わたしたちは一人では生きていけない。好きな人、気の合う人と関係性を深めていくことはとても楽しいことだ。苦しい時、辛い時に心の支えになる。ただ、社会では好きではない人、気が合わない人ともつき合っていく場面もある。ただ、最初は嫌いだと思っていた人が気にならなくなることがあるのはなぜだろうか。人との関係性において大事なことは相手との距離感だ。わたしたちは言葉を習得して会話をするようになるが、対話の技術を学んだことはない。周囲とのやり取りから見様見真似で学んできたのが実情だが、わたしたちが真に創造的な関係を他者と結ぶためには(そして自分自身とも強くつながるためにも)対話の作法や技術が必要である。

「いのち」ある暮らしを、全体性のある暮らしを、この連載の中で皆さんともう一度考え直してみたい。例えば、消費者と生産者のように2つの世界が分断されたかのような関係性がつくられていることも問題ではないだろうか。その2つは対立概念ではなく補完的で補い合う関係性のものだ。消費者側だけに立つ人が増えると、生産者の思いは踏みにじられ、社会は根底から崩れる。例えば、「第一次産業」は自然界に直接的に働きかける仕事を指し、具体的には農業、林業、漁業(水産業)などがある。第一次産業のように自然界と人間界とを直接的につなぐ仕事がわたしたちの生活から遠ざかり、消費者と生産者というカテゴリーで分けられていることもいろいろな問題の温床かもしれない。2つは一体のものだ。だからこそ、誰もが第一次産業に関わる態度や仕組み作りや工夫が大切ではないだろうか。例えば、「兼業農家」は素晴らしい例であり、誰もが「食」を介して「いのち」に関わる。それに加え、「兼業医療家」も提唱したい。誰もが「いのち」や「からだ」「こころ」と関係ある仕事に無理ない範囲で加わることで、社会も「いのち」を中心とした世界へ切り替わるのではないかと思うからだ。「いのち」は、生きとし生きるすべてに内蔵して備わっていながら、同時に「流れ」のような運動性でもあり、「フィロソフィー」として共有すべき哲学でもある。