東邦レオ株式会社社長となった吉川稔が今、力を入れているのは京都。

西武百貨店社長を退いた水野誠一も、アマン京都の誘致に携わった経験があり、京都を見る目は深い。

二人の対話は、日本の庭園や民藝、工芸をどう組み合わせてラグジュアリーブランドにしていくかに及んでゆく。

主と庭師の合作で、アバンギャルドをつくる

水野 この九段ハウスはずいぶん認知されてきましたね。

次はどこで何をするんですか。

吉川 今、一番力を入れているのは京都なんです。

この間も、大きな日本庭園を買い取りまして、そこをリノベーションしています。

これまで非公開だったところでして。

1万平米ぐらいあります。他にも京都を全部見下ろす、山の頂上を買ったり、そういう京都でユニークな場所をリノベーションしていっています。

だからある意味、建築ランドスケープを僕はDJ的にやっているんです。

あるいはスタイリングなんですよ。

でもそれはファッションというより、環境に場を移して。

やっぱり世界中の人が京都という場所に価値を感じているので、その編集を今やり始めています。

水野 吉川さんから送ってくれたメモの中に、アバンギャルドな日本というキーワードがありましたね。

吉川 一つには、僕は日本庭園というものが、100年以上前から止まっていると思っているんですよ。

つまり千利休が出てきた時はアバンギャルドだった。

その頃、以前のものよりはものすごくイノベーティブな庭の形が生まれましたが、そのあと日本人は日本の美よりも西洋の「ガーデン」や芝生のほうに目がいっちゃった。

要は、こだわりのある主(あるじ)がいなくなったのかもしれません。

日本庭園というのは、主と庭師との共作なんです。

庭は主だけでは作れないし、庭師だけでも作れない。

だから自分が今まで生きてきたこと、自分が見てきたファッションといった価値観と、日本庭園を作る庭師の価値観とで共作したら、結果、僕はアバンギャルドになると思っています。

水野 アマン京都の場所も、ホテルができる前はかなりアバンギャルドな庭園だけしかなかったんですよ。

その庭園は Aさんという西陣の織り物屋さんの道楽の賜物だった。

本当に自然のままに、紅葉のときには全部が真っ赤に染まるような庭を作って、建物は小さな「東屋(あずまや)」以外、何も建ってなかった。

実はそこにアマンの元オーナーだったエイドリアン・ゼッカを連れて行ったのは、僕と友人だったんですよ。

吉川 そうだったんですか。

水野 当初は文教地区で、ホテル建設ができなかったんですよね。

それで諦めて一旦手を引いたんだけど、またその後いろいろ状況が変わって、ようやく建てられたようです。その時は、既にエイドリアンはアマンを手放していたのが残念でしたが。

日本庭園にモードの視点を取り入れ、さらに進化させる

吉川 今取り組んでいるのは、京都の新聞社の創業家が持っていた迎賓館の庭です。

それこそ日本庭園も、今、外国人に1番人気のある島根県の足立美術館を造られた方が7年前に手がけたものなんです。移築してきた古民家もあって、もう最高なんですよ。

ただそれを企業が維持するのは大変なんで、それをさらに進化させようと。。

アバンギャルドというのは、形じゃなくて。モードの視点を取り入れようと、スタイリストの祐真朋樹さんのような方にも入ってもらっています。

ただし、実際の造園そのものは、東大で教鞭をとられていたランドスケープデザイナーの宮城俊作先生とか、南禅寺周辺の日本庭園を手掛けられてきた植彌加藤造園の人たちにお願いしています。

その腕とセンスと、モードとの融合なんです。

水野 それが吉川さん流のアバンギャルドなわけですね。

吉川 はい。何をやりたかったかというと、日本にしかできないグローバルラグジュアリーです。これまでグッチグループなどヨーロッパのラグジュアリーブランドと仕事をして、ある意味ファッションで日本もグローバル化したけれど、日本はファッションだけをやるよりは、日本庭園とか、盆栽とか、そういうものとモードを組み合わせる方が、グローバルラグジュアリーになると僕は思った。

百貨店、セレクトショップが世界中のものを並べるという時代を過ぎて、僕はやっぱり次に日本発のラグジュアリーブランドを作ろうと思っているんです。

リステアをやっていて見えたのは、本当にそこだなと思います。

水野 日本発のラグジュアリーブランドを作る。

それは伝統とモードが一体化したものだということですね。

吉川 日本の空間の美というのは、建築というよりは、庭園造園の技術、職人の技術が不可欠ですよね。もちろん、日本の建築家は世界で有名なんですけど。

そこで革新として、モードなものを入れないといけない。

すでに世界の別の場所でホテルなんかがそれをやっていることが悔しいんです。

そういうことは自分たちでやった方がかっこいいと思ってるんで。

だから今、本気で日本のいろんな職人の技術が入ったラグジュアリーをちゃんと世界に見せたいんです。

水野 日本の素晴らしいもの、一番現代的な美しさというものが引き出せているものは、民藝だけだと思いますね。

昔から、例えば焼き物では、九谷だとか、鍋島とか、いかにも過剰に装飾したものはいくらでもあるんだけど。 それよりも民藝のシンプルな美しさこそが現代化できる唯一のソースなんだと思いますね。

吉川 そうなんですよ。結局そこにはDJ的要素が必要。

それは日本の職人の方々がまだいらっしゃる間に立ち上げて本気でやらないと。

総合芸術として、組み合わせて見せたいんですよね。

モノにまつわる空気感。いろんなものを、完全にわかりたい

水野 僕の縁戚にあたる白洲正子は、やはりアバンギャルドに骨董を理解する人でした。僕は骨董の選び方や付き合い方を正子さんに教わったと思っている。

彼女は銀座に「こうげい」という店をつくってね。

日本の素晴らしい着物職人さんたちのために、その場を作ってあげたんですね。今、我が家にも、正子さんが集めたものがあります。そういうものを集めた美術館的なものも作りたいんですけどね。

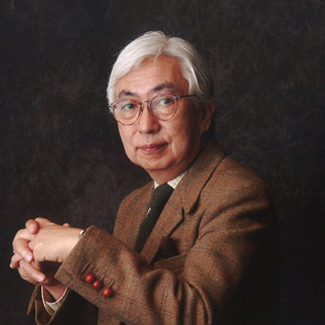

結局、今日、お話を聞いていてわかったのは、吉川さんというのは、全然ファッションの人でも、アーティストでもない。

コーディネーターであり、エディターであり、DJのような人なんですね。

吉川 いろんなものをわかりたいんです。完全に。

水野 わかってる人間。僕なんかも本当はそういうことをずっとやっていきたかったんだけど、無駄な仕事を随分やらされて、その気力も体力もなくなっちゃった。(笑)

でも、吉川さんはまだ若いので、その意思を継いでください。一緒に手伝いますよ。

本当、日本人が日本の伝統とか工芸の価値を一番理解していないんですよね。

吉川 技術の面だけで見るのではなく、僕が見ているのは、もの作りの過程も含めて、なんです。

それも含めてその「もの」がある、それが空気感なんですよ。

例えば、骨董の場合、みんな近づいて見て、これがいいとか悪いとか言いがちなんだけど。

それがポンとここにあるとしたら、もうちょっと薄目で見たり、引いて見たりして、その周りの空気にも価値を見いだす。

多分、そこに編集者がいなくて、工芸って言ったら工芸の、技術的な話の解説で終わってしまうのがもったいないと思うんですよね。

それを別に否定するわけではなく、そんなことをごちゃごちゃ言わずにと。

そう思うと、千利休は究極だったなと思います。究極のエディター。

千利休が現代に現れたかのようなことをやりたい。一個一個の話ではなく、この空気感をどう演出するか。そこにグローバル性があると思うんです。

水野 大井戸茶碗なんか、元は朝鮮の日常食器です。それが日本に入ってきてから、利休によって茶器として見立てられた。

例えば、堺の大商人が没落しても決して手離さなかったという「喜左衛門井戸」や、かつて秀吉の所有時に割れて繕ったという「筒井筒」はその物語と共に伝わり、国宝や重要文化財になっている。

でもそれは現実的なものの姿しか見えない人だと、単に土を捏ねて焼いただけの民芸品でしょ、となる。

だけど、そうじゃない。よく「器の景色が良い」などと言うけれど、それは器から感じられる空気感を景色に喩えているわけで、理屈では説明ができないんです。

吉川 この空気感の話というのは、やっぱり知性がいりますね。

水野 そうですよね。だからやっぱりね、そういうことを何とか残していきたい。

これはファッションの世界でもそうなんだけれどね。

吉川 その知性というのは、頭で理解することではなく、単純に環境が育むものですよね。それは見ることではなくて感じることなので。

水野 センスですね。

吉川 そう、感じることだと思います。見る、触る、匂う、聞こえるという五感を研ぎ澄ました、もうひとつ上の概念だから。

湿気感、日本古来のエコもラグジュアリーである

水野 京都で日本を総合的に見せる意味はいろいろありそうですね。

吉川 世界中の高級リゾートは、だいたいカラッとしているじゃないですか。

でも日本で、特に京都は一番じめっとしています。でも、この湿度の高さと全てのものとのバランスがすごくよくできてるんですよね。

湿気感。でも、湿気感をどうラグジュアリーに見せるかが、僕、今回の次のテーマだと思っているんです。

それはカラッとしている文化の人たちからすると異質なんだけれど、逆にその人たちは湿気感を体験したことがない。

水分があるということ。それは生命感なんです。水に満ちているというのは、実に豊かなことでね。

虫がいるとかいうのは嫌がるでしょうけど、でも蚊取り線香があったりだとか、いろんな手立てが日本にはある。

水野 そうですね。布団の西川という会社はもともと蚊帳屋さんだったそうですよ。それが生業になっていたんだから、蚊帳という文化は日本人の心をすごく象徴している気がしますね。

吉川 蚊を退治するのではなく、人と自然が調和できるように工夫するというね。

日本庭園も、イノシシとか、やっぱりクマが入ってこないように、何を植えるかを考えていたそうなんです。動物と獣と人が分離できるように、動物にとっては苦手なものがちゃんと植えられていたそうなんです。

水野 そうそう、住み分けですね。

吉川 今回、その京都で、茅葺きの古民家も再生していくんですけれど、真ん中に囲炉裏があって、毎日火を入れていると、全部煙で燻されて隙間を埋めて、動物も虫も入ってこない。

ものすごくエコでできていたんですね。

運命には従うのが一番近道である

水野 今、ここにいる吉川さんが出来上がった、もともとの生い立ちはどんな感じだったんですか。(笑)

吉川 僕の実家は姫路で、おじいさんはグラフィック・デザイナーでした。

当時はそんな言葉もないし、本人はたぶん、絵を描いて生活したかったけど、食えないから仕方がなく、商業デザイナーになったんでしょう。とにかく自分の好きな絵を描いて、売って、家で仕事をしていたんです。

僕の親戚とか周りもだいたい芸術家です。ピアニストとか、書道家とか。

だから、こういうビジネスをやっているのはほぼ僕ぐらいしかいなくて

水野 しかも銀行に入ったっていうのは、相当異色だったんですね(笑)。

吉川 だから世の中では銀行はちゃんとした就職先だけれど、うちの家族からすると、お前、銀行員なんてバカじゃないかと。

何が楽しいんだ、と。

だから、今、ここにいる自分が出来上がったのも、ある意味、環境だと思いますよ。

家族がやっていることも、僕はそう芸術とは捉えてなくて、それが仕事だと。

サラリーマンというのはイメージできなかったんですね。

水野 そういう人が銀行員になっていて、僕と出会ったわけですね(笑)。

吉川 大学時代はバイオを研究していて、先生が「研究費がない」と言っていたので、ベンチャーキャピタルに興味をもったんですね。

最初から20代で独立して、起業したいと思っていたので、当時は、いろんな銀行の中で、住友信託銀行だけが「そんなのうちに来たらすぐやれるぞ」とか適当なことを言われて入社したんです。

ところがやらせてもらえると思ったら、全然やらせてもらえなくて、ぶーたれていたら、「おまえ、別会社で好きなことやれ」と。それでバイオだと思ったら、ファッションだと言われたんです。

その時、僕は素直で割と楽天的なので、これも運命かなと思って。

ただ、やるんだったら一生懸命やろう、と思いました。

ファッションには興味がなかったけど、やるんだったら思いきりやろうと思ってやりました。

そして新年の繊研新聞で、水野さんのインタビュー記事を見つけた。

この人に会いたい、と。

運命には従うのが一番近道ですね。

水野 人の運命は出会いからできていくものなんですね。

そもそも、僕の言葉を大事に覚えてくださっていたからこそ生まれた出会い、ありがとうございます。

会場 九段kudan house

九段ハウスは、1927年(昭和2年)に建てられた洋館建築をリノベーションし、現代に甦らせた歴史的建造物です。東京都千代田区九段に佇むこの邸宅は、かつて実業家の私邸として使用されていた建物を、文化・芸術・ビジネスの交差点として活用するために再生された空間です。

重厚な造りと美しいディテールを残しながら、現代の機能性を融合させた館内は、対話や創造が自然に生まれる場として、多くの人々に親しまれています。

今回の対談は、この九段ハウスの静謐な空間の中で行われました。

https://kudan.house

撮影 谷口大輔 Instagram:@tanig_ph

構成:森綾 http://moriaya.jp/