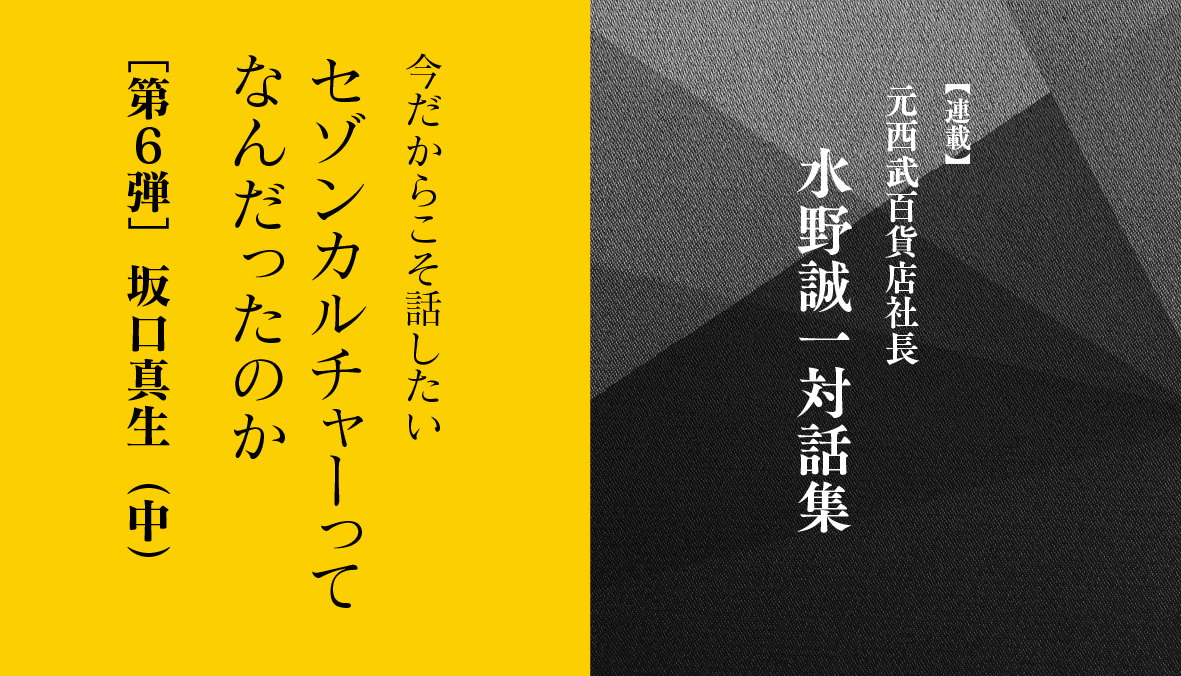

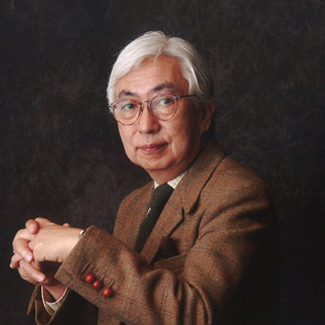

水野誠一対話集の今回のゲストは、日本初のエシカル・ディレクター坂口真生。

世界的な情報を集めつつ、これからの社会を考える坂口の目は日本の地方へと注がれる。一方、西武百貨店社長だった水野誠一が地方の百貨店を見つめる目も「エシカル」「サステナブル」を見つめている。 物販とツーリズムに共通する本質とは。

先進国に共通する、サステナブルの難しさ

水野 以前に坂口さんと話していたとき、オランダの近郊でエシカル百貨店がすでに出来ているという話がありましたね。

ここでもう一度、ちょっと語ってもらえますか。

坂口 はい。サステナブルに特化した総合モールの存在は、オーストラリアやアムステルダム郊外にオープンしている情報がコロナ禍の時期に伝わってきました。

自称エシカルオタクとして(笑)、国内外の事例は常に注意深くチェックしているんです。

当然ながら、それぞれの商業施設には異なる志向があります。

例えば、外観重視の施設では、サステナブルなデザインを取り入れており、内装に廃材を使ったり、屋上を全面的にグリーン・ガーデンにするなどの取り組みが行われています。一方で、内面的なサステナビリティを追求する施設もあります。それらの施設は、サステナブルなテナントのみを厳格に受け入れる契約形態を採用しており、そのため内装は比較的シンプルなものとなっている場合が多いです。最新の事例を挙げると、スイスはチューリヒ空港の複合商業施設 THE CIRCLE、などがありますね。

しかし、コロナ後にアムステルダム近郊の施設に行こうと思ったら、サーキュラー(循環型)に特化したところは、もう潰れていたんですよ。結局、 営業期間は2 〜3年ぐらいだった。結構早かったんです。

水野 うまくいかなかったんですね。コロナ以降の動向で他はどうですか。

坂口 この間ポルトガルのポルトに行った時に、サステナブル・ファッションショップに入り、そこのオーナーと話しました。「ファッションはなかなか大変だ」という内容の会話がありました。

日本でも同様の課題があると感じましたが、他の先進国でも同様の問題があることを知りました。欧州の人々も困難を感じているという共通点が見られました。

サスナブルな製品は単価が上がりがちで、結果として安価な方に流れる傾向があります。資本主義国家の多くで同じような状況が見られると思います。

水野 それは残念ですよね。 確かに日本でもELEMINISTのショップも、閉鎖になってしまいました。軒並、なくなり、本当に残念なことなんだけど。ただ、だからと言って諦めちゃいけない。その勇気をもらえるところが、阪急うめだ本店の話かなと思っているんですよね。

エシカルな商品提供とは、本当に大切で必要なものを届けること

水野 実を言うとね、今、百貨店がなんとなくインバウンドでもってるニュースばっかりやっていますが、あれも時間の問題だと思っていたんですよ。実際、ルイ・ヴィトンとエルメス以外のフランドには翳りが出てきたという話もあります。

単にラグジュアリー・ブランドが並んでいるというだけのインバウンドではやっぱり限界がありますよ。

例えば、日本の伝統工芸といったものを買いに来るお客様を育てるようなことをしないといけない。今までは、ラグジュアリーブランド以外は、ファストファッションや生活雑貨などの数と量の勝負だった。でも本来、そういうものではないでしょう。

特にラグジュアリー・ブランドが売れていたというのは、円安状況もあっての特異な現象だったと思うんです。もっと質の高いお客様が質の高い伝統的商品を、つまり日本ならではの商品を買ってくださるマーケットを作っていかないといけない。

やはりこの今の百貨店景気はもたないなと思っていたのが、まさにちょっと現実に帯びてきています。

坂口 どんな形でですか。

水野 30年前に私が語った百貨店半減論は、とどまるところなく進んでいるんです。

日本に百貨店のない県は、かつてはなかったんですよ。

ところが今や百貨店のない県が、 4県に広がっています。

どこかというと、山形県、徳島県、島根県、岐阜県。

それで、私は徳島市から百貨店が撤退するタイミングで「なんとかして欲しい」と相談をうけました。徳島にはなかなか素晴らしい外商客層が存在していたからです。それでも外商サロンだけは残してくれないか、と。

そこで、そごうに頼みに行ったら、外商だけ残すのは効率が悪いと言うんです。

それじゃ他の百貨店に頼んでもいいかって言ったら、どうぞ、と言われて、 隣県の三越高松に行って店長に掛け合いました。そうしたら、本部に聞いてくれて、 三越の看板で、外商サロンと化粧品だけやるということになった。

これはうまく行って、昔からの非常にいいお客様がいらっしゃるので。

そういう人たちが、百貨店がなくなって困ったと言っている時に、三越が出てきてくれて、ギフトもできるようになった。

これは一つの喜ばしい事例なんですが、僕は昔から、百貨店は将来的に、外商ビジネスに特化した方がいいと言ってきたんです。売り場を最小限にして。まさにその証明になりました。

最近では名古屋の名鉄百貨店も店は閉めて、徳島に倣って外商サロンだけを残しているんです。要するに、量の商売から質のビジネスに切り替えていかなければいけないということの現れだったと思うのですね。

それが経営面でのエシカル化というテーマにつながると思うんです。地方の百貨店も、諦めずに、そういうことをやっていってほしいんですよ。

坂口 そもそも、資本主義的に大量にものを並べて売っていくという仕組みそのものが、もう必要がないですよね。エシカルでサステナブルな商品提供というのは本当に必要なものだけを大事に伝えていく、大事にもって行くというそもそもの考え方なので。

物販もツーリズムも量から質への転化を、まずは地方から

水野 地方こそ、エシカルやサステナブルをきちんとやっていける可能性がありますね。

坂口 今おっしゃったように一つ一つ県が全く違う売り方をするところに、サステナブルという要素や伝統技術、良い食べ物とか作っているところなど含めて、心から本気で取り組んでもらえたら、すごいことができそうですね。私自身も長年強調し続けている「サステナブル・トラベル」、「エシカルな旅行」とも相まって、インバウンドにも大きな可能性があります。

最近、日本の観光客の方が、例えば箱根とか小田原もすごい観光客だから、逆に人がいない所を探す。だから、湯河原とかちょっとマニアックな所の方が人気が出てきているという話もあるんです。なんかやっぱり、人はニッチなところに惹きつけられるので。

だから、売る側もその視点をまず持つことですよね。僕らも物を売る、プロデュースしていくっていうときに、ライフスタイルの本質を見極めて、何をどこで提案していくかというストーリーを、本気で考えていかないといけない。

水野 地方の百貨店も特徴のあるものにしていったほうがいいね。

坂口 本当に振り切った方がいいですね。

水野 今、地方の若い人に聞くともはや百貨店を選ぶ魅力的な要素がなくて、それよりもその都市に、蔦屋書店や無印良品ができるほうが誇りだと言うんですね。

もう一つ、売り場サイズの大きさとか、営業日数を増やせばというのも間違っていて。

この間、テレビのニュースを見ていたら、津市の松菱という百貨店が営業日数を減らしたんですね。そうしたら、売上げが逆に伸びたというんです。それは何かというと不定期に営業をしている時は、お客様が来ても対応できる店員がちゃんといない。行きつけの、顔見知りの店員さんというのが大事なのに、そういう人がいないんで、行かなくなっちゃうんですね。ところが定休日をちゃんと決めるようにしたら、今日は休みだなってわかるから行かないし、行けば担当者がいて、買い物もしてもらえる。

つまり、店ではなくて人なんです。

そういうふうに商売を活性化していくやり方というのはあると感じましたね。

坂口 僕の京都にいる知人も、長らく京都でインターナショナルな VIPを対象にガイドするっていうボランティアを10年以上をやってきたんですが、ここにきて本格的な事業にすべく、質の高い観光を求めるインバウンド観光客と、そのニーズに応えられるレベルの高いガイドとのマッチングをさせ始めたんです。

いわゆる少人数のインバウンドでお金と時間を惜しまない方々が、本当にこれまでとは全然違うことをしたい。で、日本の本物のいいものとか伝統工芸現場を見たいという人が現れてきた。

それをハイレベルに英語で案内が出来て、喋れる人を登録させています。その方々たちは、みんな外資系企業出身とかMBAをとった人が集まっている。だからガイドは 1日 10万円のレベルで報酬がもらえるんです。

例えば伝統工芸の職人のところに行っても100万、200万のものを買うお客たちなんですね。それを紹介し売上に貢献したガイドにもちゃんとマージンが入る。そういう仕組みをアプリでつくっているんです。

水野 それは、なんていうサービスですか。

坂口 COBIというサービス事業で、すでに150名ほどのガイドが所属しているそうですが、発注数に追いつかないほどの人気ぶりだそうです。

水野 そういうことも、質に転化していけば本当にいいですね。

全体的な経済のメリットも、おそらく増えることはあっても絶対落ちない。

以前聞いた話で、ゼロ泊で 1週間みたいツアーがあったらしいですよ。

移動するバスに車中泊させたり、あるいは船で長崎あたりに着いて、船中泊とか(笑)。質より量という考え方を日本全部、いろんなジャンルで変えていかないと。

でないと、エシカルとかサステナビリティとか、そういう概念が浸透していかないと思うんです。先は長いかもしれないけど、諦めずにまたま坂口さんと一緒にやっていきたいですね。

坂口 ぜひ!ワクワクするような仕掛けをしましょう。

撮影 谷口大輔 Instagram:@tanig_ph

構成:森綾 http://moriaya.jp/