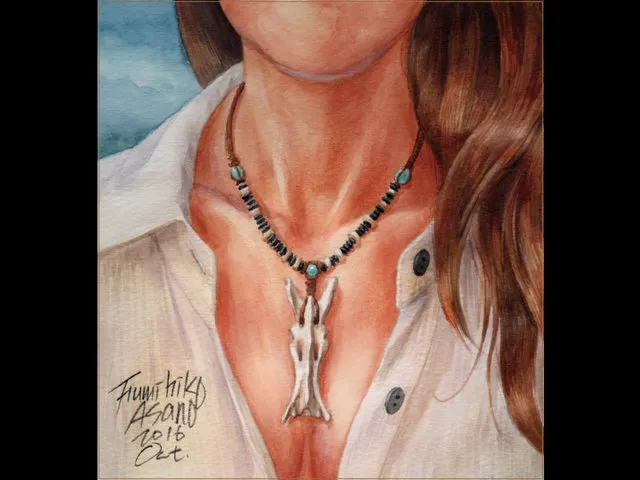

僕が一番好きなモグラの骨は、この骨盤だ。モグラの骨盤のフォルムは素晴らしい。

今年度の「日本哺乳類学会大会」は、茨城県つくば市を会場として行われた。僕は永澤六郎という人物に関する発表をしたのだが、一般発表とは別に、大会では自由集会というワークショップの時間が設けられている。学生のころは、毎年モグラを含む食虫類の集会をやっていたが、仕事をするようになってからは企画を仕切ることは少なくなった。モグラに関する一般発表数も、減少傾向のようだ。かつては10件近い年もあったのだが、今やモグラ研究者は“絶滅危惧”かもしれない。僕自身がモグラの発表をしないので、少々責任を感じている。

今年度の大会では「骨盤!」という、おそらく哺乳類学会史上最も短いタイトルの風変わりな集会が、コウモリ研究者の福井大さんから提案された。モグラ研究の復興を期待してというわけではないが、僕もモグラの骨盤について話題提供した。骨盤は腰回りの骨のことである。以前このコラムで「形態学者にはそれぞれ好きな骨がある」といったことを書いたが、僕が一番好きなモグラの骨は、この骨盤だ。

モグラの骨盤のフォルムは素晴らしい。普通骨盤は、腰の部分の脊椎骨(仙椎)と左右の寛骨が関節して構成され、器状の形状を示す。モグラの場合はこれらの骨は前後に細長く棒状で、完全に癒合して一体化している。しかもこの形がモグラ科の属や種で独特の形態を持っている。このことにおそらく最初に注目したのは、ロシアのストロガノフという、料理の名前のような研究者だが、彼はモグラ科を分類するにあたり、耳小骨という耳の奥の小さな骨と骨盤を重視した。彼が研究活動を行ったサンクトペテルブルクの博物館には、耳小骨を取り出すために、一部頭骨が壊された頭骨や骨盤の標本が今でも残されている。論文には耳小骨と骨盤の美しいスケッチが満載で、ページをめくるだけで心が躍る。

僕が分類学という動物の形態変異を主眼とする研究を開始したのは、学生のころ、ロシア滞在中に出合ったこのストロガノフのスケッチのおかげである。いつからか僕も骨盤のスケッチを行い、これに基づいた分類の論文を書くようになった。仙椎と左右の寛骨の癒合はモグラが地下に適応するに従い、広い範囲で起こるらしい。癒合が進むにつれて、仙椎と寛骨の間を通過する坐骨神経と内閉鎖筋という筋肉の腱の周囲が骨化して、背面から見ると骨盤には2つの穴が開いた様相となる。日本のモグラにはこれらの2つの穴が顕著だが、大陸産のほとんどの種では穴が1つあるタイプにとどまっている。

ストロガノフが言うように、この差異は大いにモグラのグループ分けに使えるに違いない。僕はこれに加えて、骨盤の各部の長さと幅が種によって微妙に違うことに気づいた。このおかげで、アジア産モグラの分類は整理されてきたと思っている。

僕がモグラの骨盤好きである理由は研究面だけではない。この美しい自然の造形を見よ。紐でも通して首から下げたら立派なアクセサリーにでもなりそうではないか。骸骨のアクセサリーをよく見るけれども、モグラの骨盤だって全然悪くないだろう?