石川啄木や宮沢賢治を輩出し、高校の文芸部のレベルの高さは全国にも知られていて、読書好きな県民も多いという岩手県。そんな土地柄を背景に、盛岡で言葉を届け続けている人がいます。

日常の中に文芸がある日々。

盛岡第三高校の文芸部の部員たちの歌会で、中央に座るのはコーチとして後輩たちの指導をしている工藤玲音さん。正面に貼られた11の歌から各自3票で好きな歌を選び、その上で順番に講評し、最後に作者が歌に込めた思いを述べる。たとえば、

私より

私を知っている人がいる

肉まん一口分の温み

という歌には「上の句が短歌のリズムで読めるのかどうかだね」「”温み“はちょっと読みにくいかな」と講評する玲音さんに、「でも温かさが伝わってくる」「”肉まん“がいい」など生徒たちも意見を交わし合う。

この歌会は玲音さんの日常のひとコマで、俳句と短歌の結社に入るほか、同世代の人と文芸部を結成している。2017年は彼女の作品が収録されたアンソロジー『ショートショートの宝箱』(光文社)、18年は俳句のウェブマガジン『スピカ』の連載をまとめた『わたしを空腹にしないほうがいい 改訂版』(BO

OKNEARD)が出版された。

工藤玲音さんが盛岡で言葉に触れる、場所。

盛岡市内にある玲音さん縁の場所を訪れると、そこには玲音さんの人柄と彼女が紡ぐ言葉に惹かれる人たちがいました。

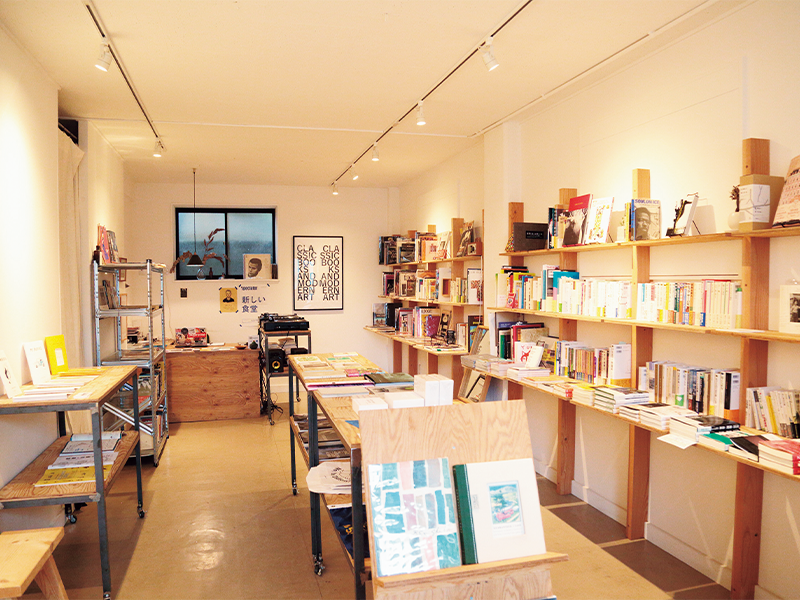

LOCATION #1 BOOKNERD

店主の早坂大輔さんが、「本は生活を照らす光。本屋は街を照らす灯」という思いで開店した『BOOKNERD』は、『わたしを空腹にしないほうがいい』の改訂版の出版社でもある。玲音さんが早坂さんと出会ったのは2017年。お店のオープニングの時だった。「大好きな友人から『開店の日に行ってください』と言われて、自費出版した本と大きな洋ナシを持って行きました」と玲音さん。それを読んだ早坂さんは「おもしろい!」とさっそくお店で扱ったところ、オンラインストアであっという間に売れ、すぐに在庫が尽きてしまった。「県外からの注文が多く、このまま絶版になってしまうのはもったいない。なら、うちで出してみようと、対談を追加して、本の装丁も変えて出版しました」と早坂さん。初版の500部はあっというまに売れて、重版がかかった。

この本、そして玲音さんの言葉の魅力を早坂さんはこうとらえている。「言葉の表現のおもしろさは大きい。食にまつわる俳句とエッセイですが、玲音ちゃんが書いている経験は僕も共感できる普遍的なもの。人生のある時期の感情を、現代的な感性で書いているところが多くの人に支持されているのだと思います」。

LOCATION #2 背負子

玲音さんが、『わたしを空腹にしないほうがいい』の改訂版を作るにあたって対談したのが、料理家の吉田玲奈さん。ご家族で食にまつわるモノを扱う『背負子』を営んでいる。「実は、いちばん読んでほしくなかった人なんです」という玲音さん。「料理のプロではない私が、料理人の代表みたいな顔をして料理に関する文章を書いていいのかという恐れのような気持ちがあったので……」。そんな玲音さんに「読んでいましたよ」と玲奈さん。「このエッセイだけでなく、SNSも含めて玲音さんのどんな発信も、言葉の選び方やバランスが独特で、テンポがあって、いつもニヤニヤしながら読んでいます。見た目はかわいいのに毒を吐く、そのギャップに“恋”に落ちました」と玲奈さんは笑う。対談の前にお店を訪れ、「ちゃんとした素材で、ちゃんと料理を作ることが、こんなにしみじみおいしいなんて」と玲音さん。

2018年10月27日からは、『BOOKNERD』の早坂さんが選んだ『食卓一期一会』(長田弘著、角川春樹事務所)と『ことばの食卓』(武田百合子著、筑摩書房)の中に書かれた一皿を、玲奈さんが作って提供する「1冊1皿」という言葉と食が出合うイベントを2週間にわたって開催した。これからも、この場所では言葉と食の新しい出合いがある、きっと。

LOCATION #3 ORIORI produced byさわや書店

大量の手描きポップ、独特の棚づくり、『さわや書店』オリジナルの文芸書「さわベス」、岩手県や東北の郷土本の充実など、本への熱い思いが店舗いっぱいにあふれる『さわや書店』は、県内にとどまらず全国区で注目が集まる書店だ。「中学生の頃から本屋といえば『さわや書店』でした。手書きのポップがすでに読みものとしておもしろく、ついつい本を手にとってしまいます」と玲音さん。そんな『さわや書店』がプロデュースし、2017年5月にオープンしたのが『ORIORI』だ。

店内には玲音さんの著書が面陳(表紙が見えるような陳列の仕方)で並び、玲音さんのオススメ本が並ぶコーナーもある。「盛岡駅の駅ビルに『さわや書店』は2店舗あり、ORIORI店は本を売る前に人(=作家)を売ろうという考え方。とくに盛岡で活動している作家を応援していて、玲音さんもそのひとりです」というのは2店舗を統括する田口幹人さん。「玲音さんは高校生の頃から文芸活動で注目されていて、市民レベルでの文芸活動も盛んな盛岡に新しい風を運んでくれています。これからも言葉でなにかを伝えていくのだろうと思し、それができる作家さんだと思うので、書店としてそれを応援していきたいですね」。

工藤玲音 言葉を書く人

「いろいろな場で書き続けること」とは。

玲音さんが言葉に触れる場所を訪れ、彼女の言葉に魅了された人々を紹介してきましたが、次は、書くことや盛岡でのご自身の活動をどう考えているのか、玲音さんに伺いました。

『わたしを空腹にしないほうがいい』は、食をテーマにした句がタイトルのエッセイが34収録されている。たとえば「芍薬は号泣するやうに散る」には、空腹にまつわるエピソードが。『さわや書店』の書店員さんがポップに書いていたが「食べ物を通して等身大の幸せを噛みしめて生きている」玲音さんの姿が、ひりひりと伝わってくる一冊だ。

それなのに、玲音さんは自分のことを「歌人」とは言わない。「短歌や俳句だけやっているわけでもなく、エッセイも小説も書きますから」と言う。自身が書く言葉を、一つのジャンルに限らず、表現していきたいからなのかもしれない。だから、言葉による表現にはむしろ貪欲に取り組んでいる。

文芸活動の場が、少しずつ広がっていく。

玲音さんは幼い頃から本が好きで、詩や読書感想文を書くことが得意だった。コンクールで賞も獲ってきたし、中学3年生の時、母親に誘われて俳句の会に入り、年上の人たちから「めっちゃ褒められた」という。高校の文芸部では2年生で全国高校生短歌大会(短歌甲子園)団体優勝、そして岩手日報随筆賞最優秀賞を最年少で受賞、3年では全国高等学校文芸コンクールの小説、詩、短歌で優秀賞という成績を残した。一時は「私が岩手の文芸を背負って立つ」くらいの意気込みがあったそうだ。しかし、大学で仙台に出て「誰も私のことを知らないし、もっとできる人はたくさんいる」ことに愕然とするが、〟もっとできる人〝と一緒に短歌や俳句をつくることで世界が広がった。

大学卒業後は盛岡に戻り、会社勤めをしながらも、書くことや文芸から離れなかった。しかし、玲音さんのように書くことを続けられる人は、そう多くはない。

「岩手県の高校は文芸部の活動が活発で、短歌や俳句、小説、児童文学や文芸誌づくりなど、いろいろなジャンルの創作活動ができました。でも、卒業後、同世代が集まって創作活動をする場がないんです。高校時代に野球をやっていた男子が、大人になっても草野球ができるように、草野球的な文芸部があればいいのにと思いっていました」と玲音さん。それに共感する同い年のふたりと2015年に立ち上げたのが『いわて故郷文芸部ひっつみ』だ。これまでに2冊「ひっつみ本」を出している。メンバーは県内文芸部のOB・OGが多いが、「ずっと書いてみたかった」「読むのは好きだが、書いたことがなかった」「実は、高校に文芸部がない」など、未経験だが〟文芸をやってみたい〝人が集まってきた。「そういう場を求めている人が多いんだなとあらためて思いました」。

創作活動はひとりでやるものというイメージがあるが、なぜ仲間が必要なのだろうか。「短歌や、〟座の文学〝と言われる俳句は、句や歌を詠み合い、学び合うので、仲間がいないと成り立たないんです。また、小説や評論でも『読んでくれ』『直してくれ』という欲求もあるんです」と玲音さんは言う。お互いに切磋琢磨しながら、より高いところを目指している。

さらに18年からは、母校の文芸部でコーチとして高校生に短歌や俳句を教えている。「先生という感覚で来ているわけではないので、教えているとは思っていません。どちらかというと歌会を一緒に楽しんでいる気持ちで、目線も高校生のときと同じです。生徒たちも、先生ではなく『玲音さん』と思っているんじゃないかな」と少し照れたように笑う。しかし、歌会での玲音さんはきりっとした表情になり、講評する姿は堂々たるものだ。昨年は母校が、久しぶりに出場した短歌甲子園で準優勝を勝ち取った。「2019年は、ぜひ優勝したいんですよ」と力が入っていた。

「ひっつみ」の立ち上げ、『わたしを空腹にしないほうがいい』を自費出版、そして文芸部でのコーチと、この数年は玲音さんにとって、書くということ、作品を発表することについてあらためて思うところがあったという。

「高校の頃は、書かないと自分の中で起こっていることがよくわからなかった。書くことが救いでした。今も自分のために書いていますが、これからも書き続けていくためには、もっと書き手として力をつけ、勉強しないといけないと思っています。うまくなりたい」と言う玲音さん。だから、お互いに書いたものを読んで意見を交換しあう場が必要なのだ。

仲間や玲音さんの言葉に共感する人たちと共に、玲音さんはこれからも盛岡で、言葉を紡ぎ出していく。

背中を押してもらった5冊!

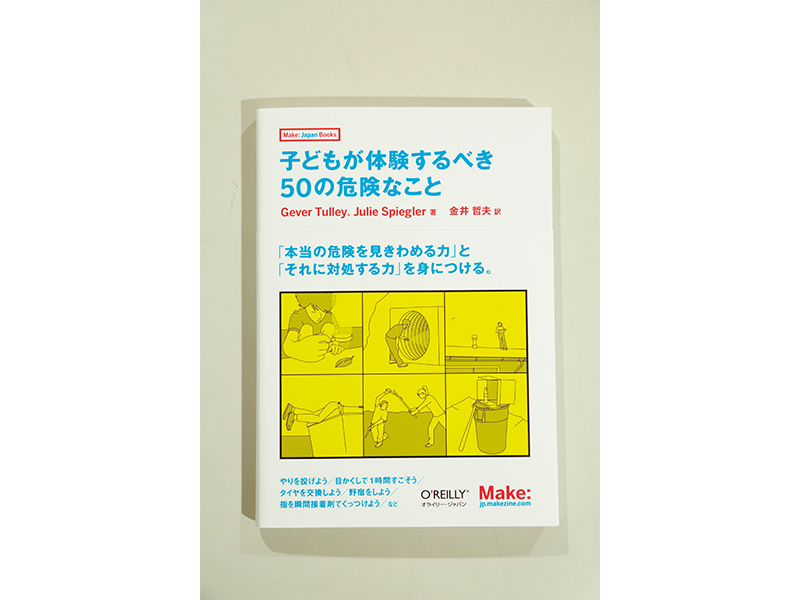

安全と危険の境界を知ることは必要。

大学生の頃、ビブリオバトル(本の紹介を通したコミュニケーションゲーム)用に読みました。子ども向けにぎりぎりセーフの危険なことが50載っていて、 “危ないこと”の境目は知っておくべきだと。自分でもいくつか実践しました。

俳句の師が遺してくれた最後の句集。

母と私の俳句の師である工藤先生の遺稿集です。先生は私と同じ盛岡市渋民の出身で、ほめることしかなさらない先生でした。亡くなる前に病室に会いに行ったとき、とても強い力で手を握られて「あとは頼んだ」と言われた気がしています。

主人公の秀美くんに自分を重ね合わせた。

高校の頃に呼んだ本です。勉強じゃないことに一生懸命だけど、きっちり勉強ができる人へのコンプレックスがある主人公の時田秀美くんは、「私だー」とすごく共感しました。秀美くんの人となりが、とても好きだったな。

いろいろな要素が詰まった絵が魅力的。

読み聞かせでよく読んでもらった絵本です。これはシリーズになっていてどれもおもしろいのですが、『おかいもの』は町にあるお店や町を歩く動物たちの様子がとても細かく描かれていて、絵をじっくりと見るのが好きでした。

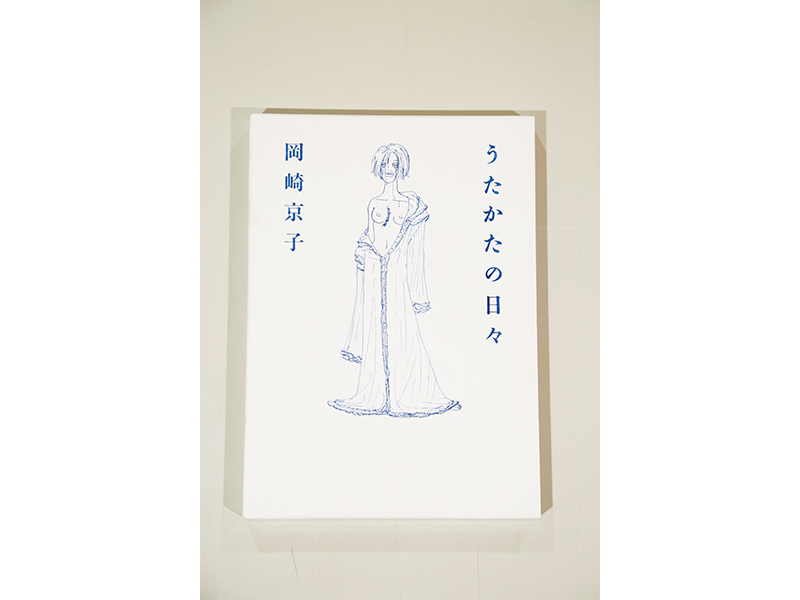

詩的な表現力でぐいぐい惹きつけられる。

しんどかった時期に心の支えになってくれた女友達から送られた本。とてもいい話で、映画も観ました。主人公が恋に落ちたときシナモンの匂いの雲に包まれるという詩的なシーンが好き。恋をしたときの、どうにも止まらない感じです。