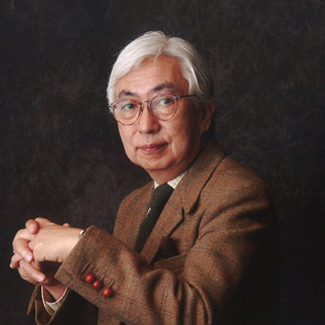

ソトコト総研代表で株式会社IMA代表取締役、そして元西武百貨店社長でもある水野誠一が、セゾンカルチャーを知る著名人と対話する連載企画「セゾンカルチャーってなんだったのか」。記念すべき1人目の対談相手は、時代の空気を鋭くつかみ、アートやデザイン、演劇、雑誌編集など、さまざまなジャンルの文化を横断的にリードしてきたクリエイティブ・ディレクター、プロデューサー、そしてデザイナーの榎本了壱氏です。全3回に渡る両氏の対談、その初回をお届けします。

増田さんに企画書をもっていくと、ポンと百万円くれた

水野誠一(以下、水野) 西武百貨店・池袋店がヨドバシカメラに買われてしまったという状況のなかで、かつての西武文化、そしてカウンターパートのような存在だったパルコ文化とは一体なんだったんだということを少し蔵出しておいた方が、いいのかなと思いまして。

そもそも初代の西武百貨店社長だった堤清二、そしてパルコの初代社長だった増田通二が目指した文化というのは、なんだったのかということを。それで第一回目に、パルコ文化の一端を担ったサブカル誌『ビックリハウス』の初代アートディレクターだった榎本さんと話そうと思ったんです。

榎本了壱(以下、榎本) 偶然といえば偶然なんですけど、僕は今週の土曜日に紀伊国屋書店新宿本店で、新宿と渋谷について話すイベントをするんです。大正大学に立派な図書館があって、その図書館の主催で紀伊国屋書店と一緒にやる。25人ぐらいの小さなスペースですが「アングラの新宿、サブカルの渋谷」っていう話を。

水野 その話は実に面白そうですね。それでこの資料をまとめたのですか。

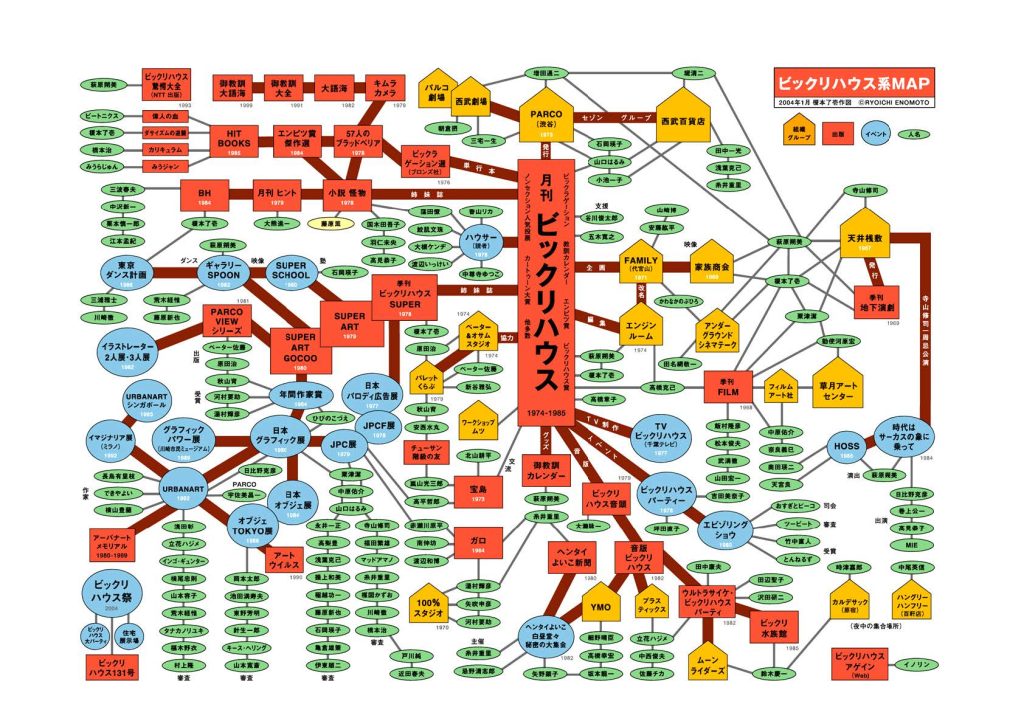

榎本 これはビックリハウスの創刊30周年記念のときに『ビックリハウス』は何をやったのかなと思いまして、まとめてみたんですよ。

水野 すごいな。

榎本 『ビックリハウス』という1冊の小さなタウン誌からはじまって12年。そのあと1999年までずっと30数回もコンペティションをやって、そこからテレビ番組をつくるわ、パーティーはやるわ、美術展をやるわと、めちゃめちゃいろんなことをやってきて。

これ、けっこう面白いでしょう。もともと「天井棧敷」の萩原朔美と映画グループを始めて、その仲間たちとアートの雑誌をつくりたいねっていう話になって。それで1974年、パルコができた翌年に増田さんのところへ話しに行ったんです。そうしたら「アート雑誌は出せないけど、ちょっと試してみるか」と。「タウン誌くらいならちょっとやってみるか」と。それでタウン誌の企画書をもう1回、増田さんのところへ持っていきました。結構まともに、なんか分厚い企画書をつくりました。そうしたら、その場で100万円くれたんです。

水野 現金で!?

榎本 はい、100万円の札束をもらえて、どうしようかなと。もうその日から1週間に一度ぐらい焼肉を食べて、打ち合わせをして、あっという間になくなっちゃう…みたいな状態になったんだけど、でも、それがビックリハウスをつくるきっかけになってくんですね。

堤と増田は良きコンペティターだった

水野 萩原さんがビックリハウスの創刊に関わっていたのはあまり知られていなくて、榎本さんのイメージが強いんだけど、確かにそこには朔美さんがいたんだね。

榎本 大きな存在でしたよ。それで、増田さんと朔美さんのお母さんで小説家の萩原葉子さんは、小学校が一緒なんですよ。年もそんな離れてなくて。どうやら増田さんの憧れの人が、葉子さんだったようです。萩原葉子さんの父親の朔太郎さんは、日本の近代詩人の父ですからね。萩原が来たから、増田さんは喜んで。そういうところですごい雑誌をやるチャンスができたっていうことは間違いないと思いますけどね。

水野 パルコの増田通二がいて、オーナー的立場で西武百貨店の堤清二がいて。西武グループの中で二人は良きコンペティター、ある種ライバルだったんですね。堤清二は性格的に多少屈折したところのある人だから、増田通二をライバルとして見ていたようなところがすごくある。一方の増田も「堤があんなこと言ってるけど、俺は俺で違う道を行くよ」という人だった。

榎本 増田さんは高校の先生をやっていましたからね。しかも夜間高校でしょう。先生をやっていたっていうことがあって、やっぱりどっかで誰かを育てようっていうような気持ちがある人だったんじゃないのかなと思いますね。だから、僕たちがビックリハウスの企画持ってったのは26歳ぐらいの時でしたけれども、天井棧敷脱藩組というか、アングラ崩れのお兄ちゃんたちがやってきたというところで、興味をもたれたんじゃないのかなと思いますね。

水野 僕もね、増田通二という人が、ずーっと気になっていたんですよ。というのも、増田さんは僕のことを「あいつは西武百貨店の人間だから」という意識があったと思うんです。だからそんなに深い話をしてくれなかったんですよ。あまり付き合いのないまま、亡くなってしまったんです。

増田さんと堤さんは対照的なタイプでしたね。堤さんは人を叱るにネチネチと陰湿に攻めるタイプ。

榎本 増田さんは直情径行型の人。実質は堤さんがオーナーで増田さんは現場監督。

水野 そうですね。しかし堤の言うことを、増田さんは必ずしも聞いてなかったと僕は思う

榎本 でしょうね。わがままな人だし、アイディアマンでもあった。「百貨店でやってることはオレはパルコではやらない」みたいな。(笑)

東急と西武。「渋谷東西戦争」が渋谷に文化をつくった

水野 そういう組み合わせの二人で、パルコと西武は、ほぼ同時期に渋谷に出店したわけですね。そして今日の話は渋谷と新宿、この二つの町の成立がひとつのキーになりますね。

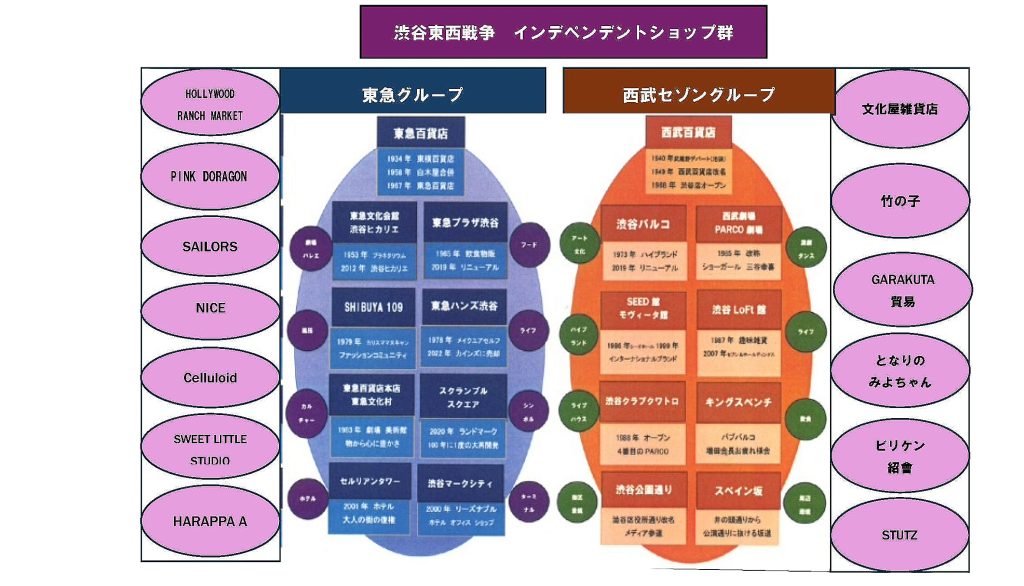

榎本 渋谷と新宿。それぞれの街の成立を探っていくとものすごく面白くて。まずは渋谷ですね。僕は「渋谷東西戦争」って言ってるんですけど、東急の本拠地に西武グループが乗り込んでいくという、その約30年間ぐらいの話が実に面白い。

水野 そうなんです。文化屋雑貨店があったからロフトができたという話もあったり。

榎本 その文化屋雑貨店だけじゃなくて、もう本当にハリウッドランチマーケットやビリケン商会、そういう雑貨、インディペンデントショップが、東急、西武グループの周りを囲むようにして、雨後の筍のように出てくるんですよね

この渋谷の2つの大きな企業のぶつかり合いが、インディペンデントなショップが出てくる大きな原因の一つになった。こういうことは新宿にはなかったんですよね。しかも渋谷周辺にはすぐに住宅街があったんで、そのあたりを改装してショップにしたいとか、もう時代の波に乗り遅れて潰れた商店を借りちゃえみたいな感じでほんとに面白い店をやった。僕たちとハリウッドランチマーケットのゲン垂水さんは同世代ですね。

水野 そうですね。そもそも文化屋雑貨店の長谷川義太郎と僕は麹町中学の同級生だったんだけど、彼は医者の息子で、親父が亡くなったんで病院にあった医療機器を入れる棚とかベッドとか、そういうのをみんな白く塗って、売ってしまったんですよ。そこから文化屋雑貨店が生まれた。それで、彼が文化屋雑貨店で頑張ってたのがファイヤーストリートだったんで、僕もすごくそれを応援したい気持ちと、対抗したいという気持ちがあって、ロフトをつくろうと思ったんです。

東急ハンズが一足先にできていたので、それを真似たと思われがちなんですが、実は違う。ハンズが「ドゥー・イット・ユアセルフ(DIY)」を目指した店に対して、ロフトは「プレイ・イット・ユアセルフ(PIY)」。つまり一人遊びできる大人のための店で、むしろ文化屋雑貨店に近かった。だからロフトをつくったときも、長谷川のところに仁義を切りに行きました(笑)。

榎本 おまえの店を潰すぞ!と(笑)。

水野 潰すんじゃなくて、どうぞお見知りおきを、と(笑)。

榎本 そういう関係性もあって。渋谷というのは、大きな2つの企業体を取り巻くように、インディペンデントの若手がショップカルチャーを作り上げていくっていうのが大きな基本的な構造だった。

対して新宿の方を見てみましょう。新宿文化のサンクチュアリは、新宿文化アートシアターとか花園神社とかいくつかあるんですけど、それを取り巻くように、飲み屋、バー、ゲイバー、それからゴーゴー喫茶とジャズ喫茶があった。こちらはほとんど飲み屋が囲んで、できていくんですよね。そのあたりが渋谷とはすごく違っています。

西武百貨店とパルコを点と点にして、公園通りに文化の線を引いた

水野 渋谷東西戦争では、ライフスタイル・プロデューサーの浜野安宏(あんこう)さんの力も大きかった。

榎本 大きいですね。

水野 浜野さんが、なぜか僕が西武でロフトをつくったりしたことに対抗意識を持っておられてね。「うち(当時コンサルをしていた東急)も、もう少し文化に行くんだ」とか言って、Bunkamuraやヒカリエをつくられるときに、そういう話もしましたね。

榎本 109も浜野さんですよね。

水野 そうですね。だから、西武は後から参入した新参者であったんだけど、それによって、東急も沈滞していたムードを刺激されたという部分があったと思います。

榎本 そうだと思いますね。渋谷西武ができるのが1968年で、67年に東横百貨店を東急百貨店に改名してるんですよね。これはもうね、西武が来る、やばいぞって。東横百貨店じゃねえだろうが! っていうような、緊張感がすごくある。東急はそこで臨戦態勢に臨んだっていう感じですね。

水野 パルコができた頃の「公園通り」っていうのはラブホが隣立してるみたいな通りだったじゃないですか。しかし、そこにパルコができて、その根元にいる西武百貨店から、1つの文化の線が引けるようになったんですね。

榎本 そうですよね。

水野 パルコができる前、僕は堤さんに「あの公園通りというのはなんとかなるんですかね」という話をしたら「いや、だから点をもう1つつくった」と。

「NHKがあるからすぐにはならないけれど、パルコというのは文化の一大地点になる。西武百貨店からパルコへの線ができれば、そこから毛細血管のように路地に広がってって網目になっていくはずだ」ということを堤さんと2人で話しました。「点」から「線」へ、「線」から「面」への発想です。 だからパルコができた意味は大きかった。西武百貨店だけでは渋谷を変えられなかったと、つくづく思いますね。

榎本 僕はNHKのスタジオパークをつくる時のディレクションをやってるんですよ。プレゼンテーションのとき、居並ぶ関連26社だったかのディレクターたちに「ともかく公園通りはメディア参道になっている」と言いました。表参道、北参道ではなく、メディアがあるNHK放送センターの「メディア参道」なんだと。そのメディア参道を活かした内容のものを作るべきだろうって、プレゼントしたかったんですよね。だから、あそこにパルコができてなかったら、うん、NHK放送センターのスタジオパークは機能できなかったんじゃないかなと思いますよ。

水野 公園通りという命名もいいですよね。パルコの増田さんは74年に「渋谷スペイン坂」という命名もしてるんですよね、この抜け道はね、井の頭通りから公園通りに抜ける絶妙のパスなんですよね。

榎本 そういう名前をつけるのは非常に上手かったと思いますね。でも増田さんは、東急が「東急本店通り」ってつけた時にすごく怒っていて。「俺はパルコ通りってつけなかったぞ。東急はなんだ、東急本店通りだと?」って、すごい怒っていました。

水野 しかも、そのまますぎてダサいよね(笑)。

構成:森綾 http://moriaya.jp/