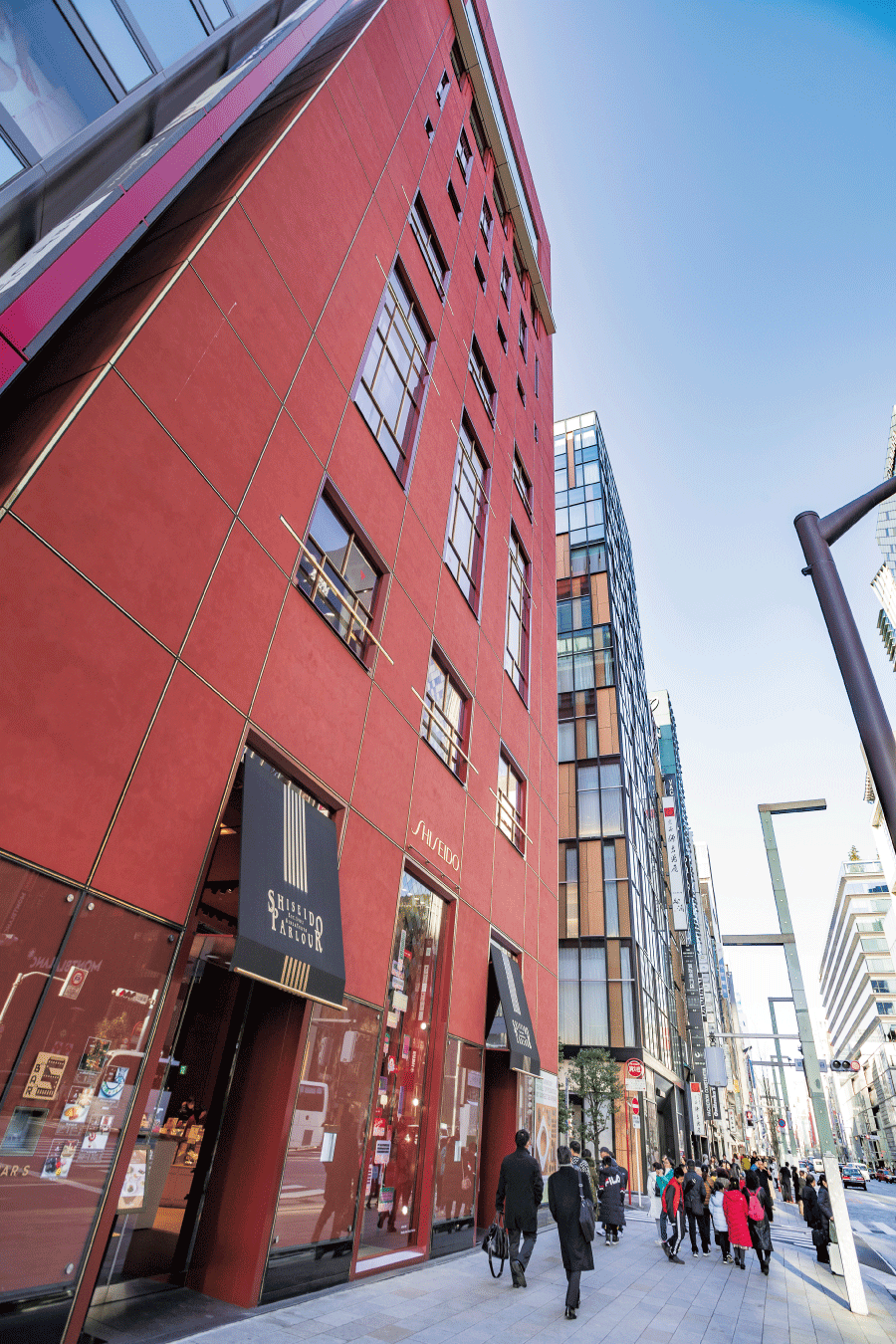

アートと日常、アートとコミュニティの融合を模索する。イギリスの建築家集団『ASSEMBLE』が、同国のリバプールで手がける地域再生プロジェクトから生まれた「グランビー・ワークショップ」。偶然と即興性を受け入れ、楽しみ、挑戦することを活動の「ルール」として、雇用と創作活動の促進へとアプローチする。このワークショップが東京・銀座にある『資生堂ギャラリー』で再現された。そこで生まれ、引き継がれるものとは?

人とのつながりの中で、

制作をすることに

刺激を受ける。

いつもは静謐に満ちたギャラリーの中にスタジオがつくられ、十数人が共同で行うものづくりの光景が出現した。今年、開廊100周年を迎える東京・銀座の『資生堂ギャラリー』が企画した特別展「アートが日常を変える 福原信三の美学 Granby Workshop:The Rules of Production」での一場面だ。会期中に、陶芸の作品を型からつくり、完成までを見せていく内容となっている。

このスタジオは、イギリスのリバプールを本拠地とする取り組み「グランビー・ワークショップ」を再現したもの。グランビー・ワークショップは、同国の建築家集団『ASSEMBLE(アッセンブル)』が、リバプールにあるグランビー地区の地域住民と一緒に、放置状態にあった都市空間を芸術的側面からアプローチして活性化させる取り組みから生まれた。

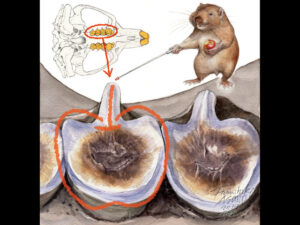

そんな彼らが、今回の特別展を行うにあたって注目したのは、日常に美しさをもたらす日本の工芸品である陶芸だ。かつてイギリス人の陶芸家、バーナード・リーチとともに制作を行った、同じく陶芸家の濱田庄司が窯を開いた栃木県・益子町でリサーチを行い、日本の伝統的な陶芸プロセスを取り込みながら、スリップキャスティング(鋳込み成形)という現代的な手法で、特別展の期間中に作品を制作する。会期の前半に一般公募で集まった人々といっしょに成形をし、益子で窯焼きを行い、会場でその完成品を展示する。

こうした実験的ともいえる日本での制作は、アッセンブルとグランビー・ワークショップにとってどんな意義を持つのだろう。来日したアッセンブルのメンバー、ルイス・ジョーンズ氏に、アートと日常の関係性について聞いた。

今回の展示は、制作過程を共有しながら見せていくという形式をとっています。こうした方法はこれまでも実践されてきたのでしょうか?

展示方法も、作品の制作方法も、私たちにとって初めてのことです。普段のアート活動は開かれた状態ではなく、どちらかというと閉鎖的な空間で行っているので、人とのつながりの中での制作は非常に刺激的。今後も継続していきたいと思いました。

リバプールのグランビー・ワークショップでは、タイルやドアの把手などを主に制作されています。今回採用したスリップキャスティング(鋳込み成形)という技法での、陶器の制作はよく行われてきたのでしょうか?

スリップキャスティングは通常、大量生産で行う手法。つまり型がひとつあればレプリカをつくることができます。今回はこの技法を応用して、交換可能な8つのパーツを組み合わせることで、形や大きさ、バランスが違うさまざまな型がつくれるようにしました。パーツを組み合わせて流し込むという方法を試すのは、今回が初めてです。

新しいアイデアを考え、

実行していく場で

進化していく。

グランビー・ワークショップには「制作のためのルール」があります。「偶然と即興を進んで受け入れることで、二つとないプロダクトをつくる」「実験的プロセスを取り入れる。しかし、そのかたちはシンプルでなければならない」「楽しむ心を忘れず、挑戦を恐れない」「独創性を豊かに発揮し、ありふれた事物に新たな視線を注ぐ」。今回の制作も、その理念をよく表していますね。

いつも、実験的プロセスや即興性が活かせるバランス感覚を持つことを大事にしています。軸となるアイデアはもちろん重要ですが、必要以上に縛られることなく、やりながら変えていく自由さや即興性も大事にしていきたい。その思いは、私たちがやってきた建築のバックグラウンドからきていると思っています。建物をつくるとき、設計者は図面に多くの情報を落とし込みますが、図面を完成させたら施工業者に引き渡さなくてはいけない。現場では実際に手を動かしてネジを回したりすることなく、まかせっきりになってしまうことが悲しいと、常々思っていました。だから、自分たちのプロジェクトでは、制作現場でも変更を加えたり、思ったことをその場で反映できたりする余地を残しています。それが楽しいことなので。

アッセンブル自体も、その願いを実現するために設立されたそうですね。ロンドンの建築事務所で働いていた同世代の建築家16人が集まり、部分としてではなく、建物の完成まで関わりたいという思いで生まれたと聞いています。

建築にもっと包括的に関わりたいという気持ちもあり、新しいアイデアを考えて実行していく学びの場をつくりたいという思いもありました。2010年、使われていないガソリンスタンドを公共のスペースとしてリノベーションして、映画上映をしたのが始まり。それが楽しかったので、現在も活動が続いています。

どのような経緯でリバプールの都市再生に関わるように?

リバプールのグランビー地区で行政が行う再開発計画に、何十年も抗議運動をしてきた住民たちが自分たちで不動産開発を行おうと立ち上げたコミュニティ・トラスト(土地信託)から、2012年に依頼を受けたことがきっかけです。当初からマスタープランがあったわけではなく、継続的にこの地域に変化をもたらすことを、状況に対応しながらプロジェクトを進めてきました。

これまでに11軒の家の修復や改築、天井が落ちた家に植物園をつくった「ウィンターガーデン」プロジェクトなどを行ってきて、地区全体が活気づき、地域が変わっていったと聞いています。どのように進めてきたのですか?

予算が限られているなか、経済的な資材を使って改築を進めていきました。住宅によっては天井に穴が開いているものもあったので、そうしたものは復元せず、吹き抜けのまま使うということもしています。

ものづくりの価値を

地域の中に埋め込み、

30年後に何が起きるか?

改築後の住宅に、誰が暮らすのかは決まっていたのですか?

決まっていませんでした。普通、建築物は誰か特定の人のためにつくりますが、私たちがつくっていたのは「地域のもの」であり、「個人のもの」でもありました。誰が住んでも調整可能で、地域のための建物でもあるために、プライベートとパブリック、両方の特性を融合させる必要がありました。そこに私たちが持っている「建築の力」を発揮できたのではないかと思います。

当初は住宅の改築を主に行い、そこからグランビー・ワークショップが生まれた経緯は?

改築を行ったある家の裏庭に作業場、1階に私たちの事務所をつくり、地域の住民がその家のキッチンでカフェを開くこともありました。そうした環境で住民と会話を重ね、多くの人が関われるプロセスをどうしたら継続できるかという問題提起から、グランビー・ワークショップが始まりました。目指したのは、「雇用の機会をつくること」「クリエイティブな作業の場をつくること」でした。アッセンブルが2015年にターナー賞(イギリスで現代美術のアーティストに贈られる権威ある賞)を受賞し、注目されたことをきっかけにグランビー・ワークショップのローンチに踏み切りました。

グランビー・ワークショップのルールに「グランビー地区の雇用と創作活動の促進をサポートする」があります。現在、実際の雇用はどのくらいなのでしょう?

現在、契約しているのは6人で、年に1~2人増やす方向でいます。そのほか、ベネチア・ビエンナーレで約2万枚のタイルをつくるなど、大きなプロジェクトがある場合には、雇用を増やしています。グランビー・ワークショップの活動は、ものづくりの価値と実践を根本に据えて行っています。プロダクトは、繰り返しつくるプロセスの中で進化していくもの。そうしたものづくりの価値を地域の中に埋め込んで、長期間実践したときになにが起こるか。20~30年後、私たちの手を離れた後にどうなっていくか、ということに大きな興味を持っています。

今回の日本での取り組みも、作品を制作・展示して終わりではなく、進化するプロダクトの一部として活かされていくのですね。

ものづくりのプロセスは学びのプロセスです。益子ではイギリスとはまったく異なった陶器づくりが行われていて、素材もものづくりを取り巻く状況も独特でした。イギリスではある地域がものづくりに特化している状況が珍しいのです。今回、リサーチして開発したプロセスやプロダクトをイギリスに持ち帰ると、さらなる発展を遂げていくでしょう。もちろん、イギリスには益子の粘土も登り窯もありません。そのため、日本とは違う発展になるはず。模範や復元でなく、「翻訳」といえるユニークなプロダクトができるのではないかと思っています。