問屋の枠を超えて、和歌山県内を中心に縦横無尽に活動中。

和歌山のブランド米「熊野米」の開発、田辺市と共働のイルカ事業、映画祭など、和歌山県を縦横無尽に結びながら、地域を発信する田上雅人さん。40代となった今、多彩なキャリアを積み重ねられたのは、

米屋として大地に根を張り、ブレることなく進むための強い思いがあったから。

ここ10年くらい多方面にやってきたことが、一気に形になってきました。

熊野古道の入口として知られる和歌山県田辺市。この場所を拠点に和歌山県中の人やこと、ものを結びながら地域のために東奔西走する田上雅人さんは、人呼んで「田辺の太陽」。なにか楽しいことが起こりそうな雰囲気に引き寄せられるかのように、いつだって周りにはたくさんの人が集まる。

齢47。「ここ10年でやりたいことが形になってきたんです」と話す田上さんのキャリアは多岐にわたっている。米屋『たがみ』の専務。田辺市「イルカ事業」の発起人にして現在は顧問、若手監督を育てる「田辺弁慶映画祭」3代目実行委員長、まちづくり会社『南紀みらい』取締役。田辺商工会議所青年部の相談役、「たなべ未来創造塾」講師。さらには地域発のブランド米をつくる「熊野米プロジェクト」代表でもあり、最近では「熊野米」からつくる日本酒プロジェクト「關の葵 交」の協力もしている。

「“役は人をつくる”と考え、ある時期から、信頼している人からお願いされたことは断ることなく引き受けてきたらこうなりました。頼まれごとは、試されごと。ひとつひとつ積み重ねてきた結果、今の自分があると思っています」と田上さん。あなたは一体全体何者なんですか?

ひとつひとつの積み重ねで、「今」があります。

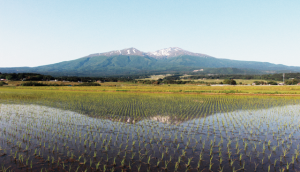

右上/「熊野米」はこれまで廃棄していた梅の調味残液を使用して、除草剤の使用を減らしている。

右下/秋の収穫の様子。改良を重ねながらチーム一体となって「熊野米」を届けている。

すべて和歌山産。最高のマグロのにぎりが食べたい!

その問いに答えるため、まず連れて行ってくれたのは田んぼ。県外のブランド米におされて地元の米がほとんど消費されない現状を変えようと、2008年から仲間とともに始めた「熊野米プロジェクト」の米が作られている。

「近くの那智勝浦では最高のマグロが水揚げされるし、醸造酢を造っているところもある。それならすべてがメイドイン和歌山の最高のにぎり寿司ができるやん! うちは代々米の卸売屋だけど、米作りをやってみたいと思ったんです」と田上さんは最高の笑顔を見せる。

中央/「交」の発案者、『堀忠商店』の堀将和さん。

右/熊野米。「熊野米プロジェクト」は、生産農家、米屋『たがみ』が、田辺商工会議所、県農業試験場等の支援を受け、国の「農商工等支援事業」の認定を受け、年々販路を拡大している。

使用している「ヒカリ新世紀」は、コシヒカリよりも丈が10センチ短く倒れにくく、香りや甘みはコシヒカリに似ているうえ、冷めてもおいしい。新しい品種を作り始めた農家の方々はさぞや苦労したのではと思いきや、「田上さんの米作りへの思いに賛同しました。そして全量買い取りをしてくれることもありがたい。将来性を感じています」と契約農家の大内大作さんはにこやかに答える。

同じ契約農家の石田辰夫さんは言う。「いくら、ええもん作っても販路がなければどうしようもない。その点、『熊野米』は作っただけきちんと収入になるし、販路開拓もしてくださるので励みになります」。彼らがもつ6町の田んぼはすべて「熊野米」に切り替え、その分の収入で花や野菜の栽培を増やせるようになった。

右上/那智勝浦で水揚げされたマグロの卸売加工を行う『ヤマサ脇口水産』代表取締役・脇口光太郎さん。

下/納得のいくおいしいものを消費者に届けたいという思いから脇口さんがブランド化を進める「モチマグロ」。

「米はこれまで買い叩かれてきた。新米の時期に買い取りの値段が下がるっておかしい。儲からないから後継者が育たず耕作放棄地も増えてしまう。米屋である自分が流通の仕組みを見直して、儲かる農業の形を考えていきたい」という田上さんの言葉を聞いていると、やっぱりこの人は根っからの「米屋さん」なのだと感じた。「米屋さん」としてしっかりと地元に根を張っているからこそ、たくさんの枝葉を繁らせるかのように、複数の役をこなしていける。

時間がかかってもいい、おもしろいことは自分でつくる。

しかしながらキャリアのスタートから、田上さんはやりたいことを形にできていたわけではなかった。家業である米の卸売屋を継ぐため修業に出ていた京都の米店から帰ってきたとき、地元商店街の衰退ぶりに驚いた。1992年、22歳のとき。心の中ではなんとかしたいと思っていたけど、「おもしろくないなあ」と思いながら過ごしていた。

少しずつ変わり始めたのは28歳のとき。田辺商工会議所青年部の副会長をやらねばならず、地元を盛り上げるために手伝った「紀州弁慶よさこい踊り」の立ち上げを通じて「動けば変わる」「おもしろいことがなければ自分でつくればいい」と思うようになった。30代になって同団体の会長など、みんながやりたがらない役を言われるがままに引き受けていくことで責任感が芽生えた。地域のこと、店のことを考えるようになり、「ただ米を仕入れて売る米屋にはなりたくない」という思いで、自社で地域のブランド米をつくりたいと提案したが、周囲からは「無理やろう」「つくるより買ったほうが安い」と一蹴された。

そんなときだった。今でも田上さんが心の師と仰ぐ人物に出会ったのは。那智勝浦町でマグロの卸売加工を営む脇口光太郎さんだ。高い志を抱いて自分の仕事に取り組み、地域のことを考えていた脇口さんの周りにはおもしろい人が集まっていた。

「たしかにあの頃、田上くんは元気がなかったね。米に愛情がもてず、自分のやることを暗中模索していたんだろうと思います。だけど時間も力。やりたいと思っても、すぐにできないことだってある。時間をかけて新しいものをつくり、つなげていけばいいんです」と脇口さんは話す。脇口さんや周りの人々が楽しそうに前に進んでいく力に刺激を受けた田上さんは、この頃からいろいろなプロジェクトを始動させ、仕掛けていった。まずは自分から動いて楽しいことをつくるという姿勢。そこに多くの賛同者が集まった。

左下全国から応募した学生がトレーナーの研修として参加。

右/2008年から始まった「イルカ事業」スタッフ。左から浜口将拓さん、北本征太郎さん、田上さん、濱本栄二さん。それぞれ仕事をもちながら、毎夏イルカ事業にほぼボランティアで時間を使う。

そんなさまざまなプロジエクトの一つに10年前に始めた「イルカ事業」もある。イルカを和歌山県・太地町の『くじらの博物館』から夏の間だけレンタルして、海水浴場に造った生け簀で飼い、地元の人や観光客と触れ合ってもらうという仕組みをつくったのだ。「無謀だと言われましたが、やれない理由を探すのではなく、やれる方法を仲間と考えたんです。するとやはりできてしまった。そして来た人や、夏の間手伝ってくれる大学生たちに、楽しい思い出をつくってもらう。そうすれば、田辺のことが好きになって、また戻ってきてくれますから」。

もちろんうまくいかないことだってある。でもそれを「失敗」とは思わない。「たまたまできなかったけど、時代と場所が変わればできるはず。止まったらそれまで。あくまで道のりの過程の『いい経験』ととらえて次へと進むことが大切」と田上さんは振り返る。

10年使ったコンセプトを一新。新たな思いで次の10年に臨む。

40代となった今、田上さんの背中を見て育つ年若い仲間から相談を受けることも多い。「熊野米」で日本酒を造るプロジェクトを行った堀将和さんもそのひとり。実家が酒類卸会社を営む堀さんは、実家の将来に不安を感じ、ローカルイノベーター育成プロジェクト「たなべ未来創造塾」に参加。講師である田上さんと出会い、ファンをつくりながらブランディングを行い「關の葵 交」が生まれた。「僕も田上さんのようにただ酒屋をやっていきたいわけじゃない。いつか田上さんを追い越すくらいの勢いでがんばります」と意気込む堀さんに「追い越させないで」と笑うも、「いや、いつか追い越してもらわな困るんです」と真顔で答えた。「僕はつねに半歩先を行くくらいがいい。米作りをする米屋って、10年前は皆無だったけど今は少しずつだけど増えてきた。あの人は特別だからと思われてはいけない、田上ができるんだったら、自分もできるって思ってもらわなあかんのです」。

10年前、「熊野米」を作り始めたときに考えた「地域を見直し、新しい価値を創造する」というコンセプトは、自分の向かうべき道標だった。でも、この先10年は、新たな道標が必要だと考えている。「10年やってきて、今は違う段階に来ていると感じています。ずっと進化していかなあかんのです。未来をつくるために今できることをやる。それさえ決まっていれば、なにをやってもブレることがないと信じています」。「田辺の太陽」は未来を見つめ、これからも進む道を明るく照らしているのだ。

僕はみんなの半歩先を行くくらいがいい。「田上ができるんだったら自分もできる」と思ってもらいたい。